新階段的六把鑰匙

馮旭東

8月24日,習近平總書記主持召開經濟社會領域專家座談會并發表重要講話。聽取“十四五”規劃編制的意見和建議,謀劃部署中長期經濟社會發展,是習近平總書記主持召開這次專家座談會的核心內容,也是備受關注的焦點。

“我國將進入新發展階段”,座談會上,習近平總書記對即將到來的“十四五”時期作出重要判斷,明確強調要著眼長遠、把握大勢,開門問策、集思廣益,研究新情況、作出新規劃。

目前的“大勢”是什么?

在國內,我國已進入高質量發展階段,社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾,人民對美好生活的要求不斷提高,我國發展不平衡不充分問題仍然突出。

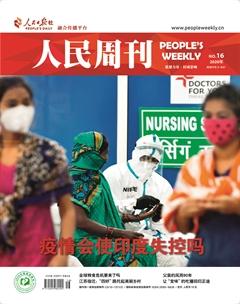

看國際,當今世界正經歷百年未有之大變局,新冠肺炎疫情全球大流行使這個大變局加速變化,世界進入動蕩變革期。今后一個時期,我們將面對更多逆風逆水的外部環境,必須做好應對一系列新的風險挑戰的準備。

對此,我們應如何“解局”?

習近平總書記強調,要統籌中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局,深刻認識我國社會主要矛盾發展變化帶來的新特征新要求,深刻認識錯綜復雜的國際環境帶來的新矛盾新挑戰,增強機遇意識和風險意識,準確識變、科學應變、主動求變,勇于開頂風船,善于轉危為機,努力實現更高質量、更有效率、更加公平、更可持續、更為安全的發展。

為此,總書記給出“六把鑰匙”:要以辯證思維看待新發展階段的新機遇新挑戰;要以暢通國民經濟循環為主構建新發展格局;要以科技創新催生新發展動能;要以深化改革激發新發展活力;要以高水平對外開放打造國際合作和競爭新優勢;要以共建共治共享拓展社會發展新局面。

此次座談會上,習近平總書記全面深入闡釋了“雙循環”的頂層設計,“要推動形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局”,指出這是“重塑我國國際合作和競爭新優勢的戰略抉擇”。形成新發展格局,不是中國被動的權宜之計,而是主動的戰略抉擇。事實上,自2008年國際金融危機以來,中國經濟已經在向以國內大循環為主體轉變,經常項目順差同GDP的比率由2007年的9.9%降至現在的不到1%,國內需求對經濟增長的貢獻率有7個年份超過100%。此外,中國擁有14億人口、9億勞動力、4億多中等收入群體、1億多市場主體,具有超大規模市場優勢。可以預計,未來一個時期,中國經濟增長的內需潛力會不斷釋放,順應這一轉變,提升供給體系對國內需求的適配性,形成需求牽引供給、供給創造需求的更高水平動態平衡,對于下一步經濟發展至關重要。

“沉舟側畔千帆過,病樹前頭萬木春。”面對洶涌的波濤,甚至逆風逆水,只要我們堅定必勝信心,敢于迎難而上,善于化危為機,中國這艘大船一定能劈波斬浪,駛向光明未來。