米哈伊爾布爾加科夫 莫斯科 歇斯底里地狂歡

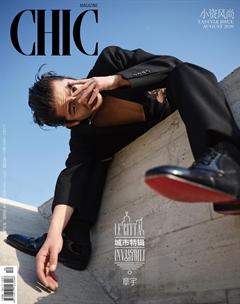

黃也

1921年身無分文的布爾加科夫自漆黑的深夜來到莫斯科,一并帶來的還有俄羅斯文學史上無比燦爛的白色銀光。他筆下的莫斯科是屬于二十世紀二三十年代的莫斯科,在“新經濟”的浪潮下表現出高度興奮和混亂的景象,既墮落又絢爛。

時空變化的萬花筒

莫斯科沿莫斯科河而建,迄今為止已有870多年的歷史。歷史上的莫斯科曾不止一次被焚毀,又重新從火光中“站立起來”,火造就了莫斯科,帶著神秘主義的色彩植根在這座城市,也使之成為俄羅斯城市群中最具有傳奇意義的城市,散發著無與倫比的英雄豪杰般的氣概。1921年來莫斯科定居的米哈伊爾·布爾加科夫就將自己最好的作品獻給這座厚重的城市。米哈伊爾·布爾加科夫是一位前蘇聯作家,“白銀時代”的文學大師,他的創作結合了魔幻主義的綺麗光環和現實主義的銳利批判,開創了“魔幻現實主義”的創作風格,是魔幻現實主義文學的鼻祖人物。

布爾加科夫的創作和命運與莫斯科緊密相連,“黑暗深不可測。鈴聲叮當作響······火車終于停了下來。已經到達終點。這就是莫斯科······”(《死亡者札記》)。身無分文的布爾加科夫自漆黑的深夜來到莫斯科,一并帶來的還有俄羅斯文學史上無比燦爛的白色銀光。他筆下的莫斯科是屬于二十世紀二三十年代的莫斯科,在“新經濟”的浪潮下表現出高度興奮和混亂的景象,既墮落又絢爛;表面富有生機沉浸在科技進步、貿易繁榮帶來的美好之中,實際上只是一種虛空的假象,“城市在膨脹、擴大,就像發面從瓦罐里跑出來一樣”(《白衛軍》),也像一顆被不斷吹入空氣的氣球,其中內含的社會危機隨時都有可能爆發。

作為一個擁有“魔力”的知識分子,布爾加科夫棄醫從文,清醒地察覺到了城市與人之間的弊病,莫斯科越發失去質樸、純潔的內核,變得日益虛偽、空洞,本質上是城市在現代化進程中積攢下來的矛盾。是布爾加科夫《不祥的蛋》中的具有特殊功能的紅光,是《狗心》中醫學教授將死去男子的腦垂體移植到狗身上出現的變異,更是《魔障》假冒偽劣產品引發的創傷;以上三部作品是布爾加科夫的“魔幻三部曲”,集中表現了人類為了達到某種利欲的快感,不斷違背社會發展的規則以及人性的道德,造成了巨大的難以承受的災難,正如那個時代的俄羅斯所面臨的危機,對此布爾加科夫以科學技術為矛直擊人類本身。

《莫斯科:時空變化的萬花筒》是布爾加科夫的散文集,采用了最簡潔的“速寫”筆畫將莫斯科文本與莫斯科對照起來,用現實的目光描繪現實的莫斯科,真實再現屬于他生活時代的蘇聯社會。他稱此時的莫斯科叫人難以辨認,還學會了做買賣,不知名不知來源的商品在市面上花枝招展的綻放出萬花筒奇景,燃燒著如烈酒般的刺鼻氣味,莫斯科的人醉態百出,呈現出詭異的狂歡狀態。

“大師和瑪格麗特”

在布爾加科夫的眾多作品中,《大師和瑪格麗特》最負盛名,是最符合二十世紀二三十年代莫斯科城市現狀的故事,可以看作是當時莫斯科的象征。

“在卡夫卡之后,布爾加科夫成為了20世紀的又一位現實的敵人,不同的是卡夫卡對現實的仇恨來源于自己的內心,而布爾加科夫則有切膚之痛,并且傷痕累累。因此,當他開始發出一生中最后的聲音時,《大師和瑪格麗特》就成為道路,把他帶到了現實面前,讓他的遺囑得到了發言的機會。”(余華)。在長達十二年的創作過程中,布爾加科夫傾注了數不盡的真誠澆灌了這部偉大的作品,卻終未能在生前得到發表,如同他的其他作品所遭受的“迫害”,《大師和瑪格麗特》的命途也極其坎坷。1940年布爾加科夫去世前這部作品的最終稿件才完成,但直到1966年《莫斯科》雜志才開始連載,連載的還是刪節版,但《大師和瑪格麗特》的“出世”仍具有振聾發聵的聲音,使得蘇聯文壇出現了首次“布爾加科夫熱”。

《大師和瑪格麗特》一書可看成三部分,魔鬼沃蘭德降臨莫斯科的奇遇、丟·彼拉多在耶路撒冷與囚徒耶穌的“對峙”以及大師和瑪格麗特的愛情。這三條故事脈絡都有各自為營的單行道,也有互相交叉的雙行道,或輕松詼諧或辛辣譏諷,善與惡交杯共飲、光明與黑暗共赴舞會,正如開篇的卷首語給出了一問一答“······那么,你究竟是誰?”、“我是那永生作惡、永生為善之力的一部分”(歌德《浮士德》),在一種荒誕與現實的“二元互文”的論調下,每一個部分各有深意。

誕生在神甫家庭的布爾加科夫自小就接觸到了上帝的光輝,但隨著二十世紀無神論思想的導入,布爾加科夫的信仰開始動搖了,而莫斯科的“第三羅馬”(繼“第一羅馬”羅馬、“第二羅馬”君士坦丁堡后基督教東正教的中心)信仰似乎對于莫斯科人來說也出現了變化。戰爭、顛沛的命運、文學之光的照映幫布爾加科夫建立起了新的信仰,但科學技術、新經濟政策等并沒有給莫斯科帶來向上的信仰,而是讓人群和城市都淪為精神危機困境中的囚徒。《大師和瑪格麗特》中的魔鬼沃蘭德并非傳統意義上的惡魔形象,他看上去的“為非作歹”又透著“懲惡揚善”的倫理價值觀,借沃蘭德之口布爾加科夫說出來自己對信仰的看法,“一個人信仰什么,他就會得到什么”,反之就是一個人得到什么也就是信仰什么。大師和瑪格麗特得到了修成正果的愛情,他們在沃蘭德的幫助下飛離莫斯科,只留下濃濃的霧靄,奔向了“永恒的寧靜之地”。

丟·彼拉多和耶穌的故事是兩千多年前的故事,兩千年之后的莫斯科仍在上演,只是沒有救世主耶穌,只有避世大師和魔鬼“撒旦”,一古一今,在這兩個互相交疊的時空中,人類的困境至始至終都沒有得到根本的解決。《大師和瑪格麗特》中的耶穌不是圣經中無所不能的上帝,那個猶太總督丟·彼拉多也不是全然的暴君,無力追尋真理就像他無法去除的頭疼病也像沃蘭德無法擺脫的膝蓋病,痛楚就像原罪一樣加附在人和神的身上,無法剔除。

另外,“撒旦的舞會”作為高潮段落,不僅預告著沃蘭德莫斯科之行狂歡的尾聲,也加速了大師與瑪格麗特的相遇,在子夜將近的時分一場由死復生的宴會在濃重的華章之下,在惡人的簇擁和環繞中,極盡熱烈。一夜狂歡后塵土歸于塵土,恰也對應著《大師和瑪格麗特》全文三個故事的總結局——歸于平靜。

- 小資CHIC!ELEGANCE的其它文章

- NEWS

- 搖滾老炮, “玩”出來的閑適一隅

- 新潞·運河文創園

- 章宇 在北方看海

- 童年的宇宙巡游

- 蘇州吳儂軟語,街市繁華