大字書法的前世今生

◇ 歐陽逸川 余庭良

一

我們常說的“大字”,古人稱“榜書”或“署書”,即擘窠大字。東漢許慎《說文解字·序》:“秦書有八體……六曰署書。”明代費贏《大書長語》有曰:“秦廢古文,書存八體,其曰署書者,以大字題署宮殿匾額也。”清代段玉裁《說文解字注》:“凡一切封檢題字,皆曰署。題榜曰署。”可見署書多為題牌匾之用。古代文人以書法為仕途進(jìn)階,也以書法為生活添彩,但之于“大字”,多為技法上的感悟和體會,罕有他論。如倪蘇門《書法論》:“匾額橫字稍宜瘦長,不宜扁闊;直豎匾額,高懸七八丈或十余丈者,上字宜微大,下字宜微小。仰看則不尖。大字宜筆筆用力,大字要看黑多白少,言用筆宜肥也。”這是經(jīng)驗之談。事實上,大字和“小字”除了字徑大小區(qū)別,創(chuàng)作所需的物質(zhì)條件、技法要求、審美等方面存在較大差異。比如,若書家老態(tài)龍鐘,就很難有效完成字徑6尺見方的超大字書寫。

無論是大字文本遺存,還是理論闡釋,大字書法在書史上基本屬于空白。

既然字徑不同,導(dǎo)致字法有異,審美感受也有差別,又如何來界定或度量大字“標(biāo)準(zhǔn)”?今官方協(xié)會主辦的首屆、第二屆“大字書法藝術(shù)展”,規(guī)定“正文字徑原則上不小于15cm”,算是給出了度量“大字”的官方標(biāo)準(zhǔn),同時也意味著官方或半官方對“大字”的認(rèn)可。這是較為理性的“政府行為”,因為“大字”供給嚴(yán)重不足,自然需要“宏觀調(diào)控”。如各類“國展”的“大字”數(shù)量過少,投稿者偏好些小字,只因小字容易駕馭,為了入展,希望功成名就,當(dāng)然寫小字。避難就易是個體理性,無可厚非。同時,“小字”本來就構(gòu)成書法史的主流。

對于“大字”即“正文字徑原則上不小于15cm”,本文且甘于流俗,沿用此標(biāo)準(zhǔn),其依據(jù)主要來自“國展”生態(tài),可能考慮多數(shù)人的書寫習(xí)慣和展覽的可操性,但其學(xué)術(shù)依據(jù)有待深入論證。比如字徑超過1米,“書寫性”難以控制,即屬于“超大字”了。大字不容易寫,尤其字?jǐn)?shù)多的大字書法作品更難駕馭。以前有專家學(xué)者在參與“國展”評獎時,就提出“難度系數(shù)”概念,如寫唐楷的難度就遠(yuǎn)超屢獲國展大獎的“中山王三器”之類篆書。本來所謂書法“評比”,既反學(xué)術(shù),又反藝術(shù)。評委們除非“萬能”,否則只能從基礎(chǔ)技法上做些不一定全面的判斷,而作品實質(zhì)內(nèi)容中技法只是淺顯的表象部分。書法“評比”導(dǎo)致書法“尚俗”。量化可能是比較科學(xué)的方法。在書法語境里“難度”既是個體感受,也是一個學(xué)術(shù)概念。但多少字徑的漢字對應(yīng)的難度系數(shù)是多少?可以肯定的是,字徑越大,難度系數(shù)越大。

二

書史上大字文本留存不多,尤其在宋代出現(xiàn)掛軸以前。一是物質(zhì)條件所限,即毛筆、紙張等書寫材料的限制。二是實用性限制,如文人之間交往的主要媒介為信札、尺牘,尺寸較小,作為信息交流手段和目的,寫小字效率當(dāng)然高寫于大字,所以古人手札也如今中小學(xué)生作業(yè)本大小。作品展玩欣賞時尺幅也不宜太大,縱1尺左右剛剛好,比如《蘭亭序》縱24.5厘米,橫69.9厘米;《祭侄文稿》縱28.3厘米,橫75.5厘米;《黃州寒食詩》橫34.2厘米,縱18.9厘米。三是審美功能的限制。掛軸出現(xiàn)以前,手札、手卷為書寫主流,創(chuàng)作與欣賞純屬個體行為,“孤芳自賞”成為文人書齋雅事,是文人們除妻妾之外的心靈尤物。當(dāng)然,這種“個體”的封閉性私人行為有利于藝術(shù)創(chuàng)作,但不利于書法以及文化的傳播和推廣。

即便如此,古人書寫大字的情形并不少見,甚至曾經(jīng)成為潮流,這就是題壁書寫。紙張出現(xiàn)之前,文人門通過題壁裝瘋賣傻,抒發(fā)感情,甚至完成某種市場交易。唐孫過庭《書譜》:“羲之往都,臨行題壁。子敬密拭除之,輒書易其處,私以為不忝。羲之還見,乃嘆曰:吾去時真大醉也。敬乃內(nèi)慚。”李白《贈懷素草書歌》:“起來向壁不停手,一行數(shù)字大如斗。”衛(wèi)恒《四體書勢》:“至靈帝好書,時多能者,而師宜官為最,大則一字徑丈,小則方寸千言,甚矜其能。或時不持錢詣酒家飲,因書其壁,顧觀者以酬酒,討錢足而滅之。”《王羲之別傳》中記載王獻(xiàn)之“嘗書壁為方丈大字,羲之甚以為能,觀者如堵”。《書林紀(jì)事》:“真卿幼時貧,乏紙筆,以黃土掃墻字……性嗜書石,大幾咫尺,小亦方寸。”任華詩:“揮毫倏忽千萬字,有時一字二字長丈二。”唐蘇渙詩:“零陵沙門繼其后,新書大字大如斗。”詩句中“大如斗”“丈二”或有夸張成分,但從運動生理學(xué)分析,題壁書寫的字徑盈尺較為正常,而且比寫小字輕松酣暢。題壁書法的創(chuàng)作有時就是在大庭廣眾之下的現(xiàn)場表演,而留下來的字跡,將面臨社會廣泛評價。遺憾的是隨著時光流逝社會變遷,“題壁”多灰飛煙滅。

除了“題壁”,古代商家的招牌字可歸于“大字”之列。典型者莫過于北宋張擇端《清明上河圖》提供的信息。楷書招牌“王家紙馬”豎立店鋪一側(cè),高過屋檐。燈箱招牌“十千腳店”尤其醒目,楷書字徑約兩個成年人頭部大小。此外尚有寫著大字“神課”“看命”“決疑”字幅的算命鋪子。大字楷書“孫羊店”掛軸招牌表明是羊肉店,商鋪內(nèi)有“斤十六足”廣告。還有“王員外家”豎匾的旅館,“劉家上色沉檀揀香”豎幅招牌高達(dá)屋檐,布店“王家羅錦疋帛鋪”單字徑超過成人體寬,其對面有一巨型豎牌,可惜字跡模糊不清。“趙太丞家”醫(yī)鋪排列了5幅大字楷書招牌或廣告。根據(jù)常識判斷,招牌字徑普遍超過1尺,大者約1米見方。

宋代的各種匾額大字只能在繪畫中尋找了,但明清以后卻有幸存者,如山海關(guān)“天下第一關(guān)”巨匾,據(jù)史志記載,這五個字徑盈米的大字是明朝成化年間的進(jìn)士蕭顯所寫。

相對于紙本,書法史上室外文字遺存普遍字徑大一些。“室外”其實代表了文字不同的應(yīng)用體系,是社會的、全民的、開放性的,“書法”跳出了文人的書齋,文字更廣泛的實用性和社會性傳播才得以完成,當(dāng)然還起到政治需要和大眾審美、提高思想認(rèn)識的作用。摩崖刻石一般字徑較大,南北朝以前多紀(jì)功頌德,或刻佛經(jīng)、佛號,南北朝以后,多題詠、題名。東漢《大吉山買地記》,刻于建初元年(76),其字大可盈尺,是漢代石刻文字存世最大者。而漢代碑刻文字一般也談不上“大”,如張遷碑字徑約3.5厘米,碑額篆書字徑達(dá)9.5厘米,仍夠不上“大字”標(biāo)準(zhǔn)。書史上石刻“大字”仍然稀少,但也有字徑超20甚至30厘米者。南北朝刻《泰山金剛經(jīng)》是古代大字書法典型,前人評為“大字鼻祖”“榜書之宗”,清康有為稱之為“榜書第一”。清《金石錄補》:“泰山御帳坪之南有石經(jīng)峪,石如平臺,舊刻金剛經(jīng),字皆經(jīng)尺。”當(dāng)代有名家認(rèn)為習(xí)大字當(dāng)學(xué)此范本,大抵是其既有秦漢古法又得楷法之意。

宋代出現(xiàn)掛軸,是書史上的一次革命,是紙本書寫從書齋走向社會空間的濫觴。從理論上看,掛軸欣賞可以掛滿整扇墻壁,書寫尺寸可任意,只要紙張不受限制。而當(dāng)代實踐中這種情況也不少見。十五年前孫伯翔先生的中國美術(shù)館書法展,其臨寫的《始平公造像》幾乎占據(jù)整扇墻壁,可謂“頂天立地”,目測字徑約1米,整幅作品沉雄厚重,得磅礴之氣。當(dāng)時筆者后退至對面墻角才能整體觀賞。這是2005年的事情。當(dāng)代喜歡寫榜書的不止孫伯翔,劉正成喜歡寫“泥龜夢蝶”四字,有一幅丈八匹,字徑1米左右。沃興華、王冬齡、曾翔、陳振濂等名家寫榜書也不遑多讓。

明清以來,書法字徑、字幅逐漸向“大”的方向發(fā)展。如晚明大草,字徑超15厘米者常見。如張瑞圖《今春花開七言詩軸》(縱187厘米,橫48厘米,朵云軒藏),傅山《草書破書余古香詩》(縱183厘米,橫48.5厘米,山西省博物館藏),平均字徑約17厘米。清代流行的對聯(lián)書法比小巧玲瓏的手札字徑大了不少,可稱大字藝術(shù)了。“大”除了改變視覺經(jīng)驗,還建立了與書齋小字不同的形式美感。這既是書寫材料的貢獻(xiàn),也體現(xiàn)了社會意識形態(tài)的變化。文人士大夫有條件寫大字,展示大字,書法本體的外延和內(nèi)涵得到擴(kuò)展和深化。

進(jìn)入工業(yè)社會后,“題壁”大字用另一種方式“卷土重來”,這就是街頭標(biāo)語。當(dāng)然無論哪個朝代,政府的各類公告,只要張貼或書寫在室外,也需要寫大字。如20世紀(jì)90年代鄉(xiāng)鎮(zhèn)隨處可見的“計劃生育”宣傳標(biāo)語口號。盡管多數(shù)標(biāo)語是為了政治或戰(zhàn)爭需要,但文字書寫又一次“大字”當(dāng)頭。他們非書法?此問題本文不討論,暫且認(rèn)為其多為“不專業(yè)”書寫,有的屬于美術(shù)字,但不排除存在“專業(yè)書寫”的情形。比如20世紀(jì)80年代末期,本人就見一位知名老書法家寫的一幅“大字”張貼在某大廈一樓大廳。另一方面,今天的民間書寫,誰又能保證未來不會成為珍貴的“書法”?因為人類社會“審美返祖”現(xiàn)象是經(jīng)常發(fā)生的。

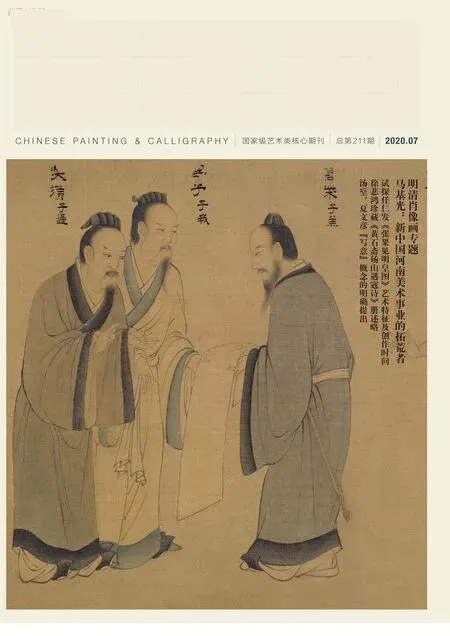

當(dāng)代沃興華(左下、右)、曾翔(上左)、鮑賢倫(上左2)大字書法作品(鮑賢倫作品圖片來自網(wǎng)絡(luò))

三

可見,“大字”是社會進(jìn)步和開放的產(chǎn)物,是一種開放體系。隨著時代發(fā)展,當(dāng)代大字書法創(chuàng)作和古人不可同日而語,或呈現(xiàn)“百花齊放”的局面,雖然參與人數(shù)仍然較少。除了世俗世界的實用性離不開大字,書法家們追求的是大字的藝術(shù)性本體。從風(fēng)格追求和藝術(shù)創(chuàng)作的角度看,當(dāng)代“大字書法藝術(shù)”大致有三條路徑:

第一種是將傳統(tǒng)文本“寫大”,此可謂傳統(tǒng)的繼承或延拓。第二種即漢字“圖像化”或“抽象畫”,此為受日本少數(shù)字書法影響,20世紀(jì)80年代流行的“新書法”即如此,亦字亦畫;有的又受美國抽象表現(xiàn)主義影響,寫成“抽象畫”,非字非畫。前些年有過類似展覽,但沒有產(chǎn)生什么影響。第三種即上兩者兼有之,筆法是傳統(tǒng)的,堅守書寫性,但文字結(jié)構(gòu)被消解到一定程度,只是仍然沒有脫離漢字范疇。值得關(guān)注的是,當(dāng)代書法家中同時進(jìn)行上述三類型大字的探索和創(chuàng)作者非常普遍。有過一定創(chuàng)作經(jīng)驗的實踐者都有這樣的體會,后兩者的創(chuàng)作比第一種更加勞神費力,成功率往往更低。比如20世紀(jì)80年代末,筆者為參加“全國首屆新書法大展”,一張四尺整紙寫七個字,寫了差不多一刀宣紙才有稍滿意者。

本文主要討論第一、第三種創(chuàng)作,這也是自古迄今寫大字的主流,即將“傳統(tǒng)小字文本”成功“寫大”或進(jìn)行“體勢”的探索,當(dāng)然不是像復(fù)印機(jī)那般機(jī)械操作,而是堅守傳統(tǒng)的字法、章法規(guī)范和美學(xué)觀念。小字機(jī)械放大,則有“虛假”之嫌,而且很容易看出。因為其缺少原創(chuàng)的“書寫性”,從而否定了書寫者的運動生理機(jī)制。“寫”出的大字是頗不容易的,因為當(dāng)線條、筆畫超過了人體站立時手臂伸縮的生理范圍,這時筆法、結(jié)構(gòu)將難以控制,而章法更難把握,因為需要全身大幅度的協(xié)調(diào)運動。另一方面,字徑一旦變大,其“藝術(shù)形象”也會發(fā)生變化。渾厚、博大、奇崛、沉雄、挺拔、樸拙等“崇高美”就會顯現(xiàn)出來,或得到強化。當(dāng)然,不是說非得字徑變大才能突出上述形式美,很多“小字”也具備上述美學(xué)特質(zhì),如毛澤東的書法,雖然字徑小,但其雄奇恣肆,古今無二。而商周的金文大篆、漢隸、唐代顏真卿的楷書等,即便是小字,也有雄渾磅礴之氣。當(dāng)然也有小字機(jī)械“放大”后顯得不倫不類的,如“二王”類的行書、草書。

超越身體正常書寫行為的“大字”書寫,有當(dāng)代老輩書家堪稱典范。沙孟海寫榜書有“天下第一”的美譽,觀其“大雄寶殿”四字(每字約4方尺),磅礴之氣有如山呼海嘯。記得20世紀(jì)80年代沙先生作《耕字記》一文,介紹“大雄寶殿”和“龍”的創(chuàng)作過程,為書寫丈二斗方“龍”,在地板上鋪紙,用拖把般的大筆邊走邊寫,猶如在地上“耕”字。沙老最后謙遜地說“沒寫出什么勝境來”。但看這個縮小版的“龍”,無一不符合傳統(tǒng)的書法規(guī)范,即便縮小成印刷文本,其恢宏氣象仍躍然紙上。如果看原作,可能又是另一種境界。

進(jìn)入2000年后,不少有實力的書家仍然在探索大字創(chuàng)作。鮑賢倫是近幾年書壇比較活躍的人物,也是書法實力和專業(yè)精神非常突出的一位。他的大字來自秦漢傳統(tǒng),其“簡牘”創(chuàng)作成就,當(dāng)代難有出其右者。正如沃興華先生評價所言,鮑賢倫“一是成功地將小字大寫”“二是成功地寫出了隸書的書卷氣”。這就非常了不起了,相當(dāng)于說鮑賢倫的創(chuàng)作重新定位了碑版簡牘書法的美學(xué)價值,因為“書卷氣”一直是文人書法的高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求。因此是否可以說,鮑先生開創(chuàng)了秦漢書法創(chuàng)作的新局面。而此前關(guān)于秦漢簡牘書法的認(rèn)識,普遍認(rèn)為其美學(xué)標(biāo)準(zhǔn)不好把握,現(xiàn)實中大多數(shù)取法秦漢簡牘者,又普遍墜入單薄、怪誕、小氣、委瑣的泥坑。不過本文認(rèn)為,鮑先生書法還在于強化了秦漢書法的“崇高氣象”,而其中的金石氣仍踴躍字里行間。而他創(chuàng)作中值得關(guān)注的地方,在于大字大幅。這樣不僅字徑較大,另一方面由于字?jǐn)?shù)較多,要求用較大的體力和心智解決章法上的難題。

“耕字”的繼承者除了鮑賢倫,尚有沃興華、曾翔等人。沃興華永遠(yuǎn)是當(dāng)代書法創(chuàng)作的開拓者、探索者,甚至殉道者,不僅身體力行寫大字、“耕”大字,還奉勸其他書家隨之。顯然,無論創(chuàng)作抑或理論研究,大字書法在書法史上缺位。這一點沃先生看到了,不僅“耕大字”,而且還有理論見解問世。比如他認(rèn)為,“當(dāng)代大字書法發(fā)展的外部推動力來自展示空間變化,發(fā)展趨勢是強調(diào)章法。因此所有創(chuàng)新都應(yīng)當(dāng)以章法為抓手,結(jié)體和點畫都要隨著章法的改變而改變,圍繞章法派生各種應(yīng)對方法。”并提出“強調(diào)余白的表現(xiàn)力”“加強對比關(guān)系的反差程度”“加強組合關(guān)系的表現(xiàn)力”“利用形式構(gòu)成的創(chuàng)作方法”等要領(lǐng)。這些都是正確的,如果除去其中“強調(diào)”“加強”等詞語,這四點其實也是傳統(tǒng)書法的原創(chuàng)性經(jīng)驗,只是“黑白對比”“反差程度”“組合關(guān)系”在傳統(tǒng)語境里,不能脫離“中庸”這一根本大法。但沃先生的獨到之處是轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)書法的“字法核心”成為“章法核心”,從而點線關(guān)系的性質(zhì)發(fā)生了變化。為了大字書法創(chuàng)作,需要對傳統(tǒng)重新認(rèn)識與解構(gòu),西方“形式構(gòu)成”思想和觀念就成為實踐的依據(jù)。其原創(chuàng)性或在此。因為古人更重視字法,如《墨雨碎金》云:“董內(nèi)直謂:寫大字貴結(jié)密,不結(jié)密則懶散而無精神。偏旁宜字字照應(yīng),又宜飄逸,氣方清雅不俗。一字之美,皆偏旁湊成,分拆看時各成一美,始為大字之盡善者矣。”這是站在“字法”的立場看“大字”的,所以要“大字貴結(jié)密”,但站在章法立場上看,強調(diào)作品整體性時,需要另一種構(gòu)成觀念或方法。

曾翔更多作為“耕字”的實踐者出現(xiàn)的,當(dāng)然,他作為勤奮的創(chuàng)作者也有自己的創(chuàng)作思想和觀念。其“吼書”曾名滿天下,也謗滿天下。事實上其創(chuàng)作仍然在圍繞傳統(tǒng)進(jìn)行,甚至其“手舞足蹈”“大喊大叫”的創(chuàng)作過程也來自“傳統(tǒng)”,比如唐代就有“忽然絕叫三五聲,滿壁縱橫千萬字”的書寫,這和藝術(shù)創(chuàng)作的“解衣般礴”道理相通,亦即身體語言和藝術(shù)語言達(dá)到高度統(tǒng)一。其榜書作品既不同于其“小字”,也無史上經(jīng)典文本影子,而是通過對漢字單字空間進(jìn)行解構(gòu)和重新定位。解構(gòu)并非完全否定漢字的固有結(jié)構(gòu),其目的在于重新發(fā)現(xiàn)漢字的美。這種堅守主體意識的創(chuàng)作無疑是值得肯定的。曾翔認(rèn)為“大字書寫創(chuàng)作是在傳統(tǒng)基礎(chǔ)上的創(chuàng)新,不是無根之木”,大字創(chuàng)作“需要對漢字書法有很深的理解”“要對篆籀筆法有充分的體驗和應(yīng)用”,而不是尋常拖地似的書寫,并認(rèn)為是“用生命在書寫”,這種對藝術(shù)至高至誠的精神值得肯定。

另一方面,對這種“少字?jǐn)?shù)”大字作品的接受,需要一定知識積累,包括傳統(tǒng)書法知識、東西方構(gòu)成觀念等等,此外還需要與時俱進(jìn)的包容心態(tài)。

其實古人在大字書寫中也沒有統(tǒng)一的方法經(jīng)驗。康有為《廣藝舟雙楫》:“東坡曰:大字當(dāng)使結(jié)密而無間。此非榜書之能品,試觀《經(jīng)石峪》,正是寬綽有余耳。”可見古人對大字的論述也并非固守一念。但大字難寫,卻是共識,如趙宦光《寒山帚談》:“署書須覃思乃佳,故雜念不得。泛寫數(shù)十額中未免有神遇,然未可以為常也。”然而,無論小字還是“大字”創(chuàng)作,有一點是共同的,即創(chuàng)作主體的綜合素質(zhì),包括學(xué)識、修養(yǎng)、對世界對人性的認(rèn)識深度,決定創(chuàng)作主體的作品質(zhì)量。

寫大字既是書法方法論和美學(xué)形式的延拓,也是一種與時俱進(jìn)的藝術(shù)觀念。書法界有一種惰性,就是凡是自己不熟悉的形式或風(fēng)格,就是“丑書”“丑字”。不少人對大字的態(tài)度也難以免俗,甚至見之如喪考妣。本文認(rèn)為,大眾不必要作“裝在套子里的人”,尤其有點書法基礎(chǔ)或進(jìn)入官方協(xié)會的“書法家”,更不應(yīng)該對“大字”“耕字”群起攻之。天不會塌下來,因為沒有天。如果條件允許,更應(yīng)該身體力行。網(wǎng)上出現(xiàn)的對沃興華、曾翔、鮑賢倫等人寫大字尤其“耕字”的攻擊謾罵,諸如“有病”“胡搞”“變態(tài)”“神經(jīng)”之類,實在令人遺憾。當(dāng)然,也要認(rèn)清為數(shù)不少的惡俗的“江湖大字”,提防其坑蒙拐騙,亂了書法生態(tài)。

四

當(dāng)然,我們既要包容甚至重視大字書法的藝術(shù)性探索,另一方面,如上所述,其藝術(shù)性將產(chǎn)生對傳統(tǒng)書法某些方面的沖擊和解構(gòu),而其“實用性”卻非傳統(tǒng)的“小字”書法可比,更容易進(jìn)入實用理性的邏輯,同時將有效推動其“藝術(shù)性”的生成,并獲得社會性身份。在為社會服務(wù)方面,“大字”有天然優(yōu)勢。比如我們隨處可見的各類“標(biāo)語”,其字徑大多超過1尺。春節(jié)期間千家萬戶的對聯(lián),也是大字。

進(jìn)入商業(yè)社會以后,大字的實用性優(yōu)勢更加凸顯。如果商業(yè)文明和傳統(tǒng)文化能夠有機(jī)融合,將結(jié)出書法藝術(shù)的璀璨花朵。比如北京琉璃廠 一條街的招牌,堪稱近現(xiàn)代書法名家大字展覽。當(dāng)代有不少人就是從街頭名家書寫的標(biāo)牌得到書法啟蒙,進(jìn)而喜歡書法,再苦練而成為“書法家”的。

明初詹希原善寫大字,宮殿城門匾額多為他書寫,不過一次他書寫“門”時用了趯法,即被朱皇帝怒斥“安得梗吾賢路”。可見在封建皇權(quán)社會,書法家寫大字標(biāo)牌還得冒著掉腦袋的風(fēng)險。時代不同了,在大城市或歷史文化深厚的中小城市,我們可以看到民國以來留存的風(fēng)格各異、大小不一的標(biāo)牌、匾額名家書法,作為書法愛好者或書法家,真是幸運。20世紀(jì)八九十年代“全民經(jīng)商”以來,商家們?nèi)匀幌矚g直接找人書寫、制作大字招牌。當(dāng)時筆者在鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作,就見過當(dāng)?shù)亍皶摇睘楣╀N社大型綜合商場及信用社書寫的大字楷書或行書招牌,成為小地方一道亮麗的文化風(fēng)景。不過最近幾年不少地方“書法”標(biāo)牌退位,有些城市、城鎮(zhèn)沿街商戶的招牌統(tǒng)一顏色、統(tǒng)一美術(shù)字體、統(tǒng)一大小,千篇一律,機(jī)械呆板,毫無生氣和個性,甚至丑陋不堪,實在令人無語。這里不談“政府投資”和“權(quán)力尋租”問題,僅簡單談?wù)劷值勒信坪蛡鹘y(tǒng)文化、書法審美以及美育。我們常講漢字書法是民族魂,是傳統(tǒng)美學(xué)精神核心。用美術(shù)字統(tǒng)一大街小巷的商家招牌,可謂數(shù)典忘祖,既不利于書法藝術(shù)傳播,不利于藝術(shù)美育,也不利于提高全民族藝術(shù)素質(zhì)。路邊、街頭建筑物上的各類招牌是最佳的大字書法展示場所,書法招牌應(yīng)該作為傳統(tǒng)文化的一部分而存在。中小學(xué)生上學(xué)、放學(xué)途中自然耳濡目染,得到必要的藝術(shù)熏陶,甚至普通市民也在有意無意中感受漢字書法的藝術(shù)魅力。至于招牌字到底用什么風(fēng)格、什么字體、什么顏色,字徑多大,最好讓商家自由選擇,用美術(shù)字,還是用當(dāng)代書法家書寫,或用古代書法家集字,都可以,但絕不能由政府部門越俎代庖,統(tǒng)統(tǒng)搞成“美術(shù)字”。相信商家的商業(yè)理性可以為大字書法藝術(shù)開辟一條“復(fù)興”之路。如果商家有一定文化素質(zhì),有書法基礎(chǔ),效果或更佳,因為他們會慎用“江湖字”以及某些靠金錢買來的官協(xié)“主席”“副主席”的垃圾字。若招牌字需要書家原大創(chuàng)作,對于大字創(chuàng)作,對于書法美育和書法知識傳播,功莫大焉。當(dāng)然,也為手頭拮據(jù)的書法家們賺幾個小錢提供了機(jī)會。