2020年全國Ⅰ卷物理試題分析及教學啟示

劉長燦

(廣東番禺中學,廣東 番禺 511483)

2019年底教育部考試中心頒布《中國高考評價體系》,其中明確“一核四層四翼”考查目標,以情境為載體考查學科必備知識與關鍵能力.2020年全國Ⅰ卷物理試題給人耳目一新的感覺,創設新穎情境、夯實必備知識、突出關鍵能力、發展學科素養,賞識今年高考試題對往后的教學具有很好的指引和導向作用.

1 2020年高考物理Ⅰ卷試題分析

“一核”指核心功能,強調立德樹人、服務選材、引導教學;“四層”指考查內容,體現核心價值、學科素養、關鍵能力和必備知識;“四翼”指考查要求,突出基礎性、綜合性、應用性、創新性.情境分為生活實踐問題情境和學習探索問題情境.本文從上述維度對試題進行賞識,以期發現規律,指導今后教學.

1.1 試題分析

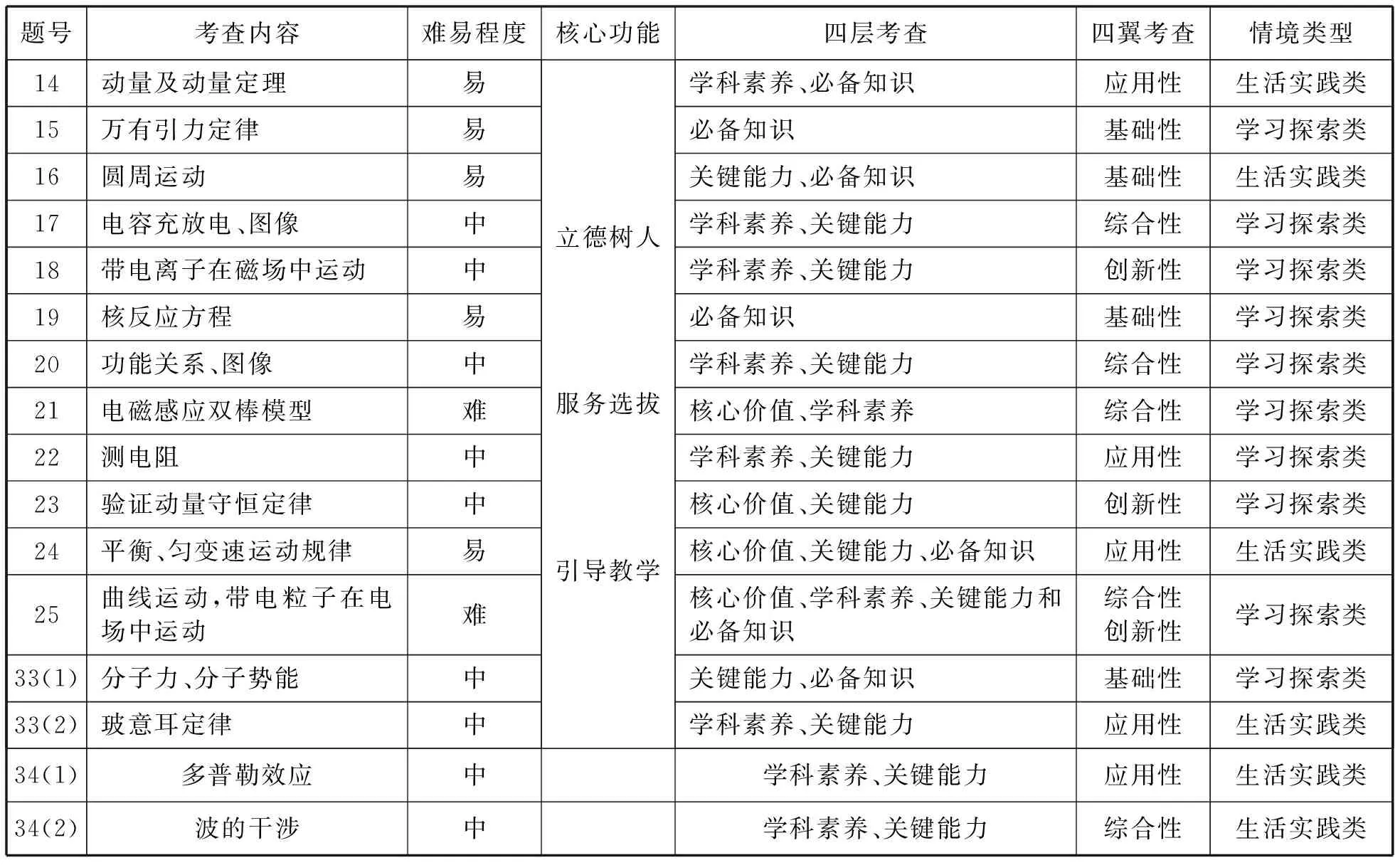

試題分析見表1.

表1 2020年高考全國物理Ⅰ卷試題分析

1.2 典例分析

例1.行駛中的汽車如果發生劇烈碰撞,車內的安全氣囊會被彈出并瞬間充滿氣體.若碰撞后汽車的速度在很短時間內減小為0,關于安全氣囊在此過程中的作用,下列說法正確的是

(A) 增加了司機單位面積的受力大小.

(B) 減少了碰撞前后司機動量的變化量.

(C) 將司機的動能全部轉換成汽車的動能.

(D) 延長了司機的受力時間并增大了司機的受力面積.

解析:本題取材于生活實踐情境.安全氣囊是汽車重要的安全部件,學生在日常安全教育中經常了解其作用.但是要從物理學的視角對安全氣囊作用進行分析,需要學生獲取有效信息,對“瞬間充滿氣體”“汽車速度很短時間內減少為0”這些信息的準確理解,合理分析得知劇烈碰撞的汽車很快停止運動而車內司機因為慣性而保持向前運動.為減少碰撞對司機的傷害,所以設計了安全氣囊.至此,準確把握了聯系生活實踐應用情境.然后調用物理學科必備知識從受力角度、沖量及動量定理角度、能量變化角度對情形進行深入分析,發現司機接觸到氣囊后,氣囊立即漏氣,可增加司機與氣囊接觸時間,根據動量定理可知從碰撞到停下來司機的動量變化量是相同的,但增加了作用時間可以有效減少作用力,起到保護司機的作用.漏氣的氣囊可以增加司機與汽車接觸受力面積,相同作用力下增大受力面積減少壓強,減少司機接觸部位的傷害.碰撞過程中司機的動能絕大多數轉化成碰撞的內能.

學科素養是面對生活實踐或學習探索問題情境時,能夠在正確的思想價值觀念指導下,合理運用科學的思維方法,有效整合學科相關知識,運用學科相關能力,高質量地認識問題、分析問題、解決問題的綜合品質.本題能準確考查學生的物理學科素養.應用性考查學生善于觀察各種現象,能夠主動靈活地應用所學知識分析并解決生活實踐中的問題,將課堂所學內容遷移、聯系實際應用,本題雖然生活情境常見,但對學生的觀察能力、靈活運用知識、聯系生活實際等能力考查十分到位.通過危險情境的呈現,無形中教育學生安全駕駛.本題無論核心功能、四層、四翼考查還是情境呈現角度都是一道具有很好教育、引導和評價功能的題目.

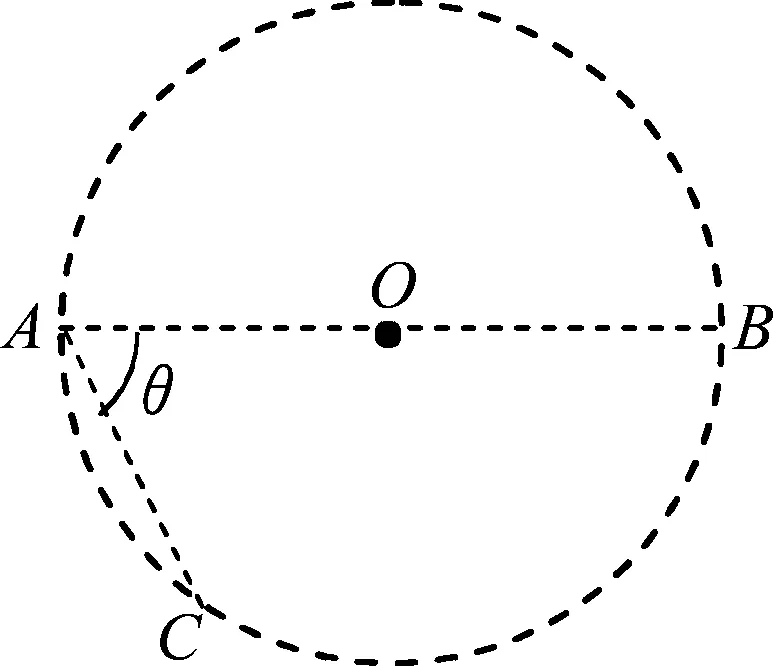

圖1

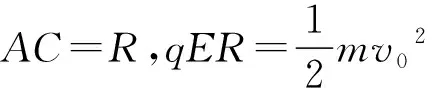

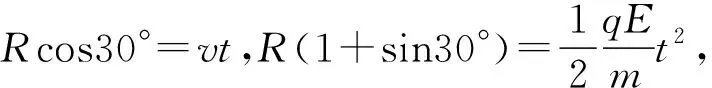

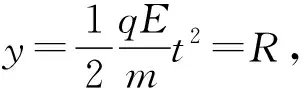

例2.在一柱形區域內有勻強電場,柱的橫截面積是以O為圓心,半徑為R的圓,AB為圓的直徑,如圖1所示.質量為m,電荷量為q(q>0)的帶電粒子在紙面內自A點先后以不同的速度進入電場,速度方向與電場的方向垂直.已知剛進入電場時速度為0的粒子,自圓周上的C點以速率v0穿出電場,AC與AB的夾角θ=60°.運動中粒子僅受電場力作用.

(1) 求電場強度的大小;

(2) 為使粒子穿過電場后的動能增量最大,該粒子進入電場時的速度應為多大?

(3) 為使粒子穿過電場前后動量變化量的大小為mv0,該粒子進入電場時的速度應為多大?

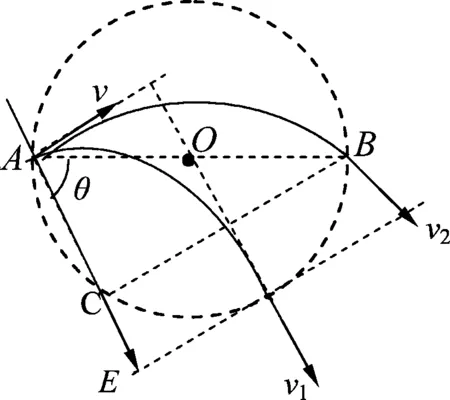

圖2 案例2解答圖

本問題主要考查學生運用科學思維整合力與運動關系、動能定理(或者勻變速運動、牛頓定律)等相關知識,運用理解、推理等關鍵能力認識、分析和解決問題能力.具有較強的綜合性.

本題要求學生有穩固的力與運動、功能等物理觀念,從功能角度準確分析“動能增量最大”信息,綜合運用功能關系、類平拋知識等物理知識,結合數學理解能力才能解決問題,體現較強的核心價值,需要學生有較強的學科素養和關鍵能力才能快速準確解決問題.本題體現綜合性,在設問手法上具有較強創新性.

本題對學科核心價值、學科素養和關鍵能力等考查非常到位,學生需要正確運用科學思想方法,合理選擇解決問題規律,準確解讀關鍵信息,正確邏輯推理,嚴謹思維過程才能得到準確解答.綜合性、創新性表現得一覽無遺.

2 教學啟示

2.1 以素材服務教學全程

教學、考試和評價選取素材要體現基礎性、綜合性、應用性和創新性.教學素材選取越基礎性越典型越通用,越接近學生已有知識和認知規律,越容易被學生接受并建立穩固的知識體系.教學素材選取要有一定綜合性,生產生活遇到的實際問題一般不能用單一的知識或者能力就能解決,通過綜合性素材促進學生對不同層面的知識、能力、素養整合以達到融會貫通綜合運用程度.教學素材選取要有一定的應用性,以貼近時代、貼近社會、貼近生活的教學素材促學生運用所學知識發生遷移用以解決生產生活實際問題,達到理論聯系實際的目的.素材選取要有一定創新性,在新穎、陌生的素材容易激發學生發散思維、逆向思維、批判性思維等思維品質,敏銳地發現新問題、捕捉新規律.

2.2 以情境設計教學流程

教學設計要以情境為載體設計教學流程.《普通高中物理課程標準(2017版)》明確指出“高中物理課程通過創設學生積極參與、樂于探究、善于實驗、勤于思考的學習情境,培養和發展學生的自主學習能力”.在教學建議中指出“創設情境進行教學,對培養學生的物理學科核心素養具有關鍵作用.”強調“物理概念的建立需要創設情境”“物理規律的探究需要創設問題情境”“應用物理知識解決具體問題應結合具體的實際情境”,課堂上要“在教學設計和教學實施過程中重視情境的創設,讓學生獲得在實際情境中解決物理問題的大量經驗”.可見以情境為載體設計教學既是課程標準的要求又是高考評價體系的要求.情境式教學應當是高中物理課堂培養學生關鍵能力,發展學科素養的重要抓手.情境式教學有串聯式教學設計和并聯式教學設計.串聯式教學情境設計一連串的教學情境巧妙組織教學內容,并聯式教學情境創設不相關的教學情境從不同角度說明同一問題,有時甚至可以交替使用以到達教學效果.情境可以呈現與日常生活以及生產實踐密切相關的生活實踐類情境,也可以創設源于真實的研究過程或實際的探索過程的學習探索類問題情境.

2.3 以體驗推進教學過程

課堂教學以學生的主體體驗貫串整個教學過程.國務院《關于新時代推進普通高中育人方式改革的指導意見》,“深化課堂教學改革”中明確指出 “積極探索基于情境、問題導向的體驗式課堂教學”.《普通高中物理課程標準(2017版)》在“課程內容要求”中頻繁出現“體會(41次)、探究(38次)、觀察(29次)、經歷(3次)”等體驗性目標動詞.學生只有經歷親身體驗過程,才能獲得大量直接經驗,參與知識的主動構建過程.灌輸式教學最大的弊端在于用知識的灌輸過程代替學生的體驗經歷,用教師的認知結果代替學生的認知過程,導致學生聽得懂而不會結題,會解題而不會解決問題.通過經歷體驗過程調動學生主體參與課堂,充分發揮探究、合作、交流等關鍵能力,讓學生在適切的教學情境中體驗、感悟科學道理、學科方法,獲得必備知識、形成關鍵能力、發展學科素養、形成核心價值.