0.6 m連續式跨聲速風洞軸流壓縮機布局方案研究

陳吉明, 雷鵬飛, 廖達雄, 鄭 娟, 叢成華, 王儀田

(1. 南京航空航天大學航空學院 非定常空氣動力學與流動控制工業和信息化部重點實驗室, 南京 210016; 2. 中國空氣動力研究與發展中心 設備設計及測試技術研究所, 四川 綿陽 621000; 3. 西安陜鼓動力股份有限公司, 西安 710075)

0 引 言

風洞試驗是飛行器設計過程中不可缺少的一部分。隨著飛行器的發展,未來先進飛行器對高速風洞提出了新的要求。總的要求是:風洞試驗段尺寸大、雷諾數模擬能力強、單次穩定運行時間長、試驗運行效率高、速壓變化范圍寬、風洞控制和數據測量精準度高、試驗技術特別是涉及大飛機飛行安全和飛行品質的動態試驗技術配套等。因此,為解決我國急需發展的先進飛行器研制問題,除了提高現有風洞試驗測量精度和改進試驗技術外,還須建立大型連續式跨超聲速風洞試驗設備,以解決飛行器風洞試驗模擬能力和精細化模擬等問題[1-3]。

連續式跨聲速風洞主要依靠軸流式壓縮機進行驅動,而風洞主要性能和流場指標需要先進的風洞壓縮機才能實現,因此風洞壓縮機的設計是風洞研制的關鍵技術之一。國外先進的大型跨聲速風洞有美國NASA蘭利16英尺跨聲速風洞、TDT風洞、NTF風洞、AEDC-16T風洞、BTWT風洞、歐洲ETW風洞、日本2 m×2 m跨聲速風洞及法國S1風洞等。由于各風洞設計參數不同,其壓縮機布局和方案也不一樣,其中TDT、NTF、BTWT、ETW等風洞主壓縮機布置于風洞第二拐角段之后;美國NASA蘭利16英尺跨聲速風洞、日本2 m×2 m跨聲速風洞及法國S1風洞等壓縮機布置于風洞第一、二拐角段之間。壓縮機的位置布局和方案布局需要根據風洞的實際需要來綜合考慮。

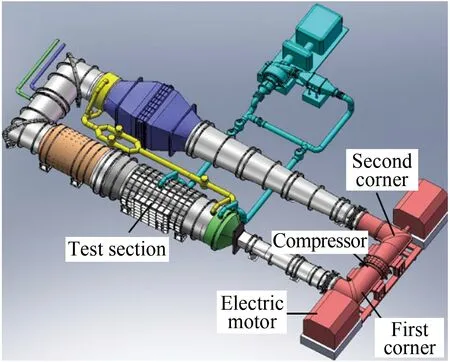

中國空氣動力研究與發展中心的0.6 m連續式跨聲速風洞(以下簡稱0.6 m風洞)設計方案為采用干燥空氣作為試驗介質的低噪聲變密度的連續式跨聲速風洞(如圖1所示)。試驗段截面尺寸為0.6 m×0.6 m,馬赫數范圍為0.2~1.6,穩定段總壓pt為(0.05~2.50)×105Pa,總溫為273~323 K,設計流場指標優于國內跨超聲速風洞,與目前國際上公認的流場品質最好的歐洲ETW風洞相當[4]。

0.6 m風洞作為大型連續式跨聲速風洞的引導風洞,其研制的主要目的是解決大型連續式風洞設計與運行等關鍵技術問題,驗證風洞總體及軸流壓縮機等關鍵系統的設計方案,針對該目的已進行了多項關鍵技術研究[5-8]。該風洞動力系統配置主、輔2個壓縮機系統。主壓縮機用于驅動風洞主回路氣流流動,具有壓比高、變工況范圍廣和調節精度高等特點,采用軸流壓縮機進行驅動;輔壓縮機用于驅動駐室抽氣系統氣流流動,由于駐室抽氣系統回路對壓縮機調節精度和調節范圍等要求相對較寬松,故輔壓縮機設計采取了較為常規的離心式壓縮機方案[9]。主壓縮機總體布局、壓縮機性能和風洞運行特性的匹配是0.6 m風洞壓縮機設計的關鍵。本文基于0.6 m連續式跨聲速風洞的研制,對大型跨聲速風洞主壓縮機的位置布局和方案布局進行研究。

圖1 0.6 m連續式跨聲速風洞輪廓圖

1 壓縮機位置布局

根據連續式高速風洞的整體布局,設計中通常將壓縮機段放置于第二拐角段下游。一方面,壓縮機無論從上游還是下游均距試驗段較遠,可以減小壓縮機噪聲對試驗段流場品質的影響;另一方面,壓縮機段來流速度適中,且來流截面速度分布也可以設計得比較均勻,有利于壓縮機設計。0.6 m風洞作為大型連續式跨聲速風洞的引導風洞,需要與大型風洞壓縮機布局方案具有一致性和相似性。

從氣動上來看,壓縮機布置于第二拐角段之后,上游距試驗段較遠,壓縮機前傳噪聲(對試驗段流場品質影響較大)能夠得到較好的控制,因此對壓縮機噪聲的要求較低;驅動軸僅穿過第二拐角,流動損失相對較小。當壓縮機布置于第一、二拐角段之間時,上游距試驗段較近,噪聲對試驗段影響較大,需要對壓縮機噪聲進行嚴格控制;另外,第一、二拐角段均有驅動軸穿過,且壓縮機尾錐必須穿過第二拐角段,2個拐角段的流動損失均有不同程度的增大。

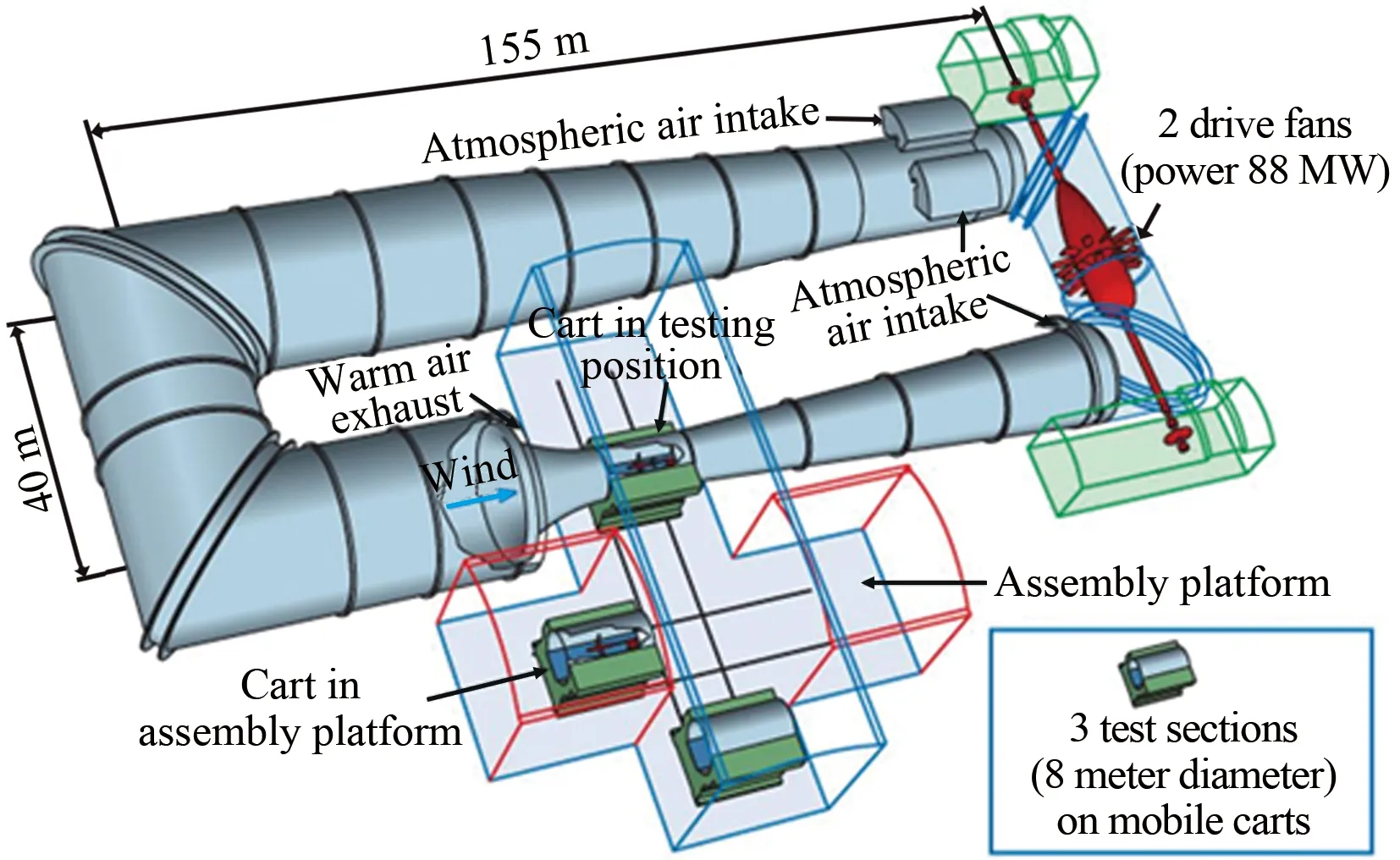

從結構上來看,一方面,大型連續式跨聲速風洞驅動系統功率很大,對電機的要求較高,單臺大功率電機研制難度很大,需要多臺電機并聯或串聯設計;另一方面,壓縮機主軸需要傳遞的扭矩很大。對于跨聲速風洞,隨著試驗段尺寸的增大,壓縮機的尺寸也會等比例增大,在保證壓縮機葉尖圓周速度不變的前提下,壓縮機的轉速將逐漸減小,而壓縮機流通的質量流量與試驗段尺寸的平方成正比,相應的功率也與試驗段尺寸的平方成正比,因此壓縮機扭矩將與試驗段尺寸的三次方成正比。如美國AEDC-16T風洞最大功率達到210 MW,由4個電機串聯驅動,壓縮機轉速為600 r/min,主軸傳遞的最大扭矩至少在3000 kN·m以上。當壓縮機布置在第二拐角段后時,需要多個電機串聯,由一端驅動,壓縮機主軸與電機主軸之間的聯軸器需要傳遞所有的扭矩,提高了聯軸器的研制難度和成本。而把壓縮機布置在第一、二拐角段之間時,可以將電機分布于壓縮機段兩端,由兩端對拖驅動,壓縮機兩端分別與電機連接,降低了聯軸器的研制難度和成本。例如,NASA蘭利16英尺跨聲速風洞、日本2 m×2 m跨聲速風洞及法國S1風洞(圖2)等均采用了這種布局方案。

圖2 法國S1連續式跨聲速風洞示意圖

綜上所述,壓縮機放置在第二拐角段后,有利于風洞的氣動性能,但需考慮結構設計的難度和研制成本。鑒于大型連續式跨聲速風洞超大型電機、驅動長軸和聯軸器等研制中可能存在的技術風險,確定壓縮機布局于第一、二拐角段之間的方案,因此在0.6 m風洞設計中也將壓縮機放置于第一、二拐角段之間。該方案在國內首次采用,對壓縮機方案設計、壓縮機與風洞一體化設計、電機布局及同步控制等技術提出了嚴格的要求。

2 壓縮機方案布局

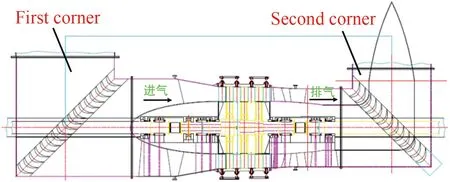

當壓縮機選擇布置于風洞的第一和第二拐角段之間、驅動電機采取兩端對拖方案時,壓縮機布局可以采用雙軸驅動和單軸驅動2種布置方案,如圖3所示。單軸方案設計采取2個電機同時驅動同一臺3級軸流壓縮機(圖3(a));雙軸方案設計將壓縮機分為2段,由2臺電機分別驅動,為了平衡2臺壓縮機功率,需要將每段壓縮機設計為2級軸流壓縮機(圖3(b))。2種布局在氣動、結構和控制上各有利弊。

(a) 單軸方案示意圖

(b) 雙軸方案示意圖

2.1 氣動性能

風洞壓縮機的氣動性能包括3部分:壓縮機轉子段的氣動性能、非旋轉部件的氣動性能、壓縮機對前后洞體氣動性能的影響。非旋轉部件一般包括壓縮機入口段、出口擴壓段(和可能存在的平直段),以及支撐片和壓縮機防護裝置等;壓縮機對前后洞體氣動性能的影響主要體現在拐角段的損失和流場的不均勻性。

單軸方案與常規的軸流壓縮機類似,壓縮機一般布置于第一、二拐角段之間的中間位置,保證結構上的對稱。但從氣動性能來看,需要將壓縮機向第一拐角段靠近,保證壓縮機最后一級葉片出口至第二拐角段入口具有足夠長的距離,使流道逐漸擴張,從而減小穿過第二拐角的尾錐直徑,降低第二拐角段的流動損失。

雙軸方案類似于航空發動機中的高、低壓壓氣機,合理匹配2段壓縮機的轉速有利于氣動性能的提高。然而,由于風洞壓縮機壓比較低,單級壓比一般不高于1.2,2段壓縮機轉速匹配對氣動性能的提高作用并不明顯,同時還增大了壓縮機設計的難度,因此雙軸方案一般采用2段壓縮機同步驅動。從圖3(b)可以看出,2段壓縮機之間具有較長的平直段及支撐片,主要是為了給支撐軸承保留空間,這導致了流動損失的增大。2段壓縮機之間支撐軸承的存在,增大了壓縮機段的長度。在保持第一、二拐角段距離不變的情況下,壓縮機出口至第二拐角段入口的擴壓段長度較短,尾錐穿過第二拐角時的直徑較大,增大了第二拐角段的損失。

從壓縮機級數上來看,雙軸方案要求2段壓縮機級數相同,以保持2個電機輸出功率平衡,因此總級數應為偶數。若總級數為4級,則級數較多,應用于跨聲速風洞時(最大壓比超過了1.6,根據試驗段最大馬赫數確定),單級最大壓比過低,不利于壓縮機氣動性能的提高,氣動性能相對于單軸3級方案沒有優勢。若總級數設計為2級,則每段壓縮機僅有1級,單級壓比高,壓縮機段長度短,氣動性能相對于單軸3級方案具有一定的優勢。跨聲速風洞設計點一般位于高亞聲速區域(Ma=0.8~1.0),設計點的效率和最高馬赫數的喘振裕度是相互矛盾的2個參數,設計中需要折中考慮,對壓縮機的穩定工況范圍要求較高。然而,軸流壓縮機穩定工況范圍隨著單級壓比的增大而逐漸減小,因此采用2級方案無形中提高了壓縮機設計的難度。

2.2 結構設計

結構上主要考慮軸系穩定性、可維護性、建造經濟性等方面。單軸方案與雙軸方案的綜合性能比較見表1。單軸方案轉子結構較為緊湊,支撐軸承數和整體零件數等較少,有利于減小風洞短軸尺寸,降低建造成本,提高可維護性;雙軸方案具有2個轉子,需要的支撐數量較多,零部件也較多,建造成本較高,可維護性較差。

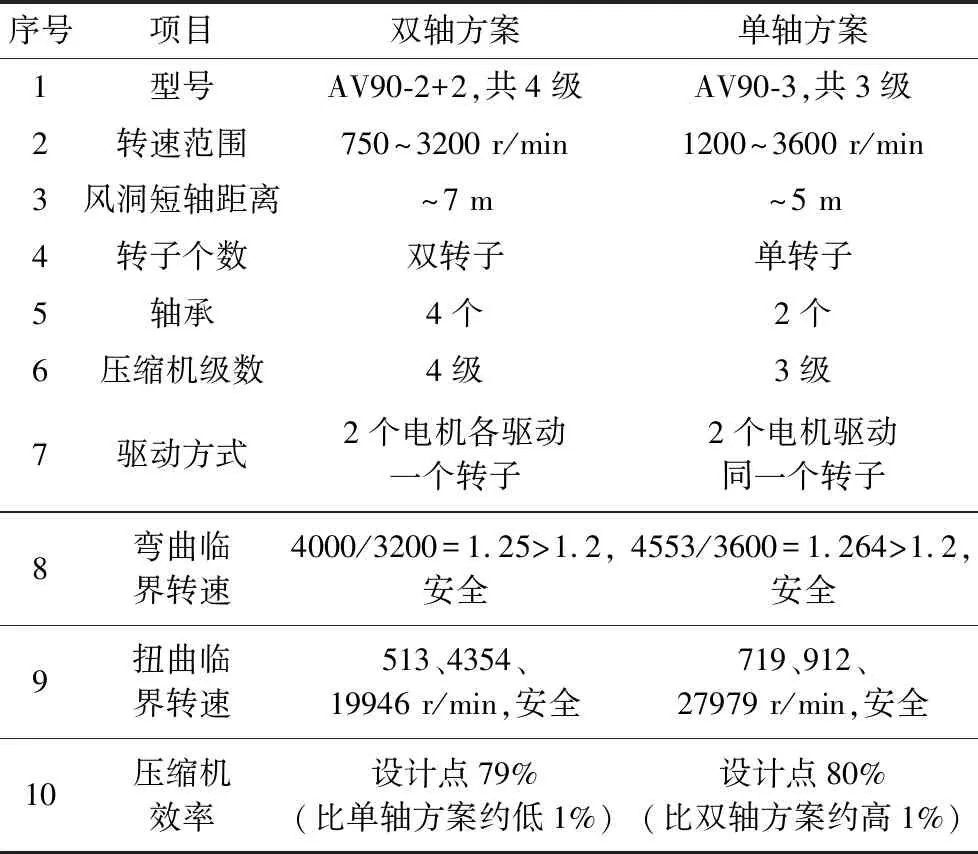

表1 0.6 m風洞主壓縮機雙軸方案與單軸方案比較

2.3 控制精度

單軸方案對2臺電機的同步性要求較高,雙軸方案可不要求電機的同步性,但考慮到降低氣動設計難度和提高可操作性,一般也要求電機同步控制。電機同步控制的主要難點在于實現同一轉速精度控制和主從控制的運行模式,以及轉速控制精度達到靜態偏差小于0.03%的目標[10]。

在0.6 m風洞壓縮機的控制系統方案設計中,為滿足輸出轉矩高、頻率分辨率高、轉速的靜態偏差小和2臺電機同步運行等需求,設計了具備電流矢量控制及速度閉環控制的變頻方案,采取由完全獨立的2臺變頻器通過主、從機的同步通訊來保證雙電機的轉速及功率平衡的措施,以及利用全數字化電機矢量控制技術,解決了電機的同步控制,并保證了0.03%的轉速控制精度。

3 壓縮機與風洞的一體化設計

在連續式跨聲速風洞中,電機功率較大,必須將電機置于風洞外,這樣電機長軸需要穿過拐角導流片,帶來了長軸與拐角、整流罩與拐角的氣流干擾,導致拐角損失增加、壓縮機入口流場畸變度增大、氣動性能降低,嚴重時可能誘發拐角段流動分離和壓縮機喘振,對風洞流場品質造成不利影響。因此,壓縮機和拐角一體化設計問題在風洞設計中十分重要。一方面,需要對非旋轉部段進行氣動優化設計,如電機軸的整流、尾錐設計等;另一方面,需要在壓縮機設計時考慮入口的非均勻來流特點并進行優化,使壓縮機適應特定的畸變進氣條件。

美國蘭利中心的NTF風洞和16英尺跨聲速風洞壓縮機整流罩采用“L”型布局設計,歐洲ETW風洞壓縮機采用了長軸軸套和壓縮機尾部進行整流的方案,均很好地兼顧了風洞與壓縮機性能的匹配,同時還通過對壓縮機輪轂直徑、槳轂比、整流罩型面以及風洞拐角導流片性能的研究,成功解決了壓縮機軸套整流、整流部件減阻、壓縮機與風洞性能匹配等關鍵問題。這些研究對跨聲速風洞建設起到了重要的推動作用。

0.6 m風洞主壓縮機設計布置于第一、二拐角段之間,壓縮機驅動長軸必須穿過第一、二拐角段及其導流片,這對壓縮機通道優化及其內流部件整流減阻技術均提出了較大挑戰。另外,為縮短風洞短軸尺寸,降低風洞建設成本,同時也為縮短壓縮機驅動長軸尺寸以避開驅動軸臨界轉速,0.6 m風洞主壓縮機及其整流罩布局形式參照美國NASA蘭利16英尺跨聲速風洞壓縮機整流罩,即采用“L”型布局方案使壓縮機尾罩延伸至第二拐角段下游位置(見圖3(a))。

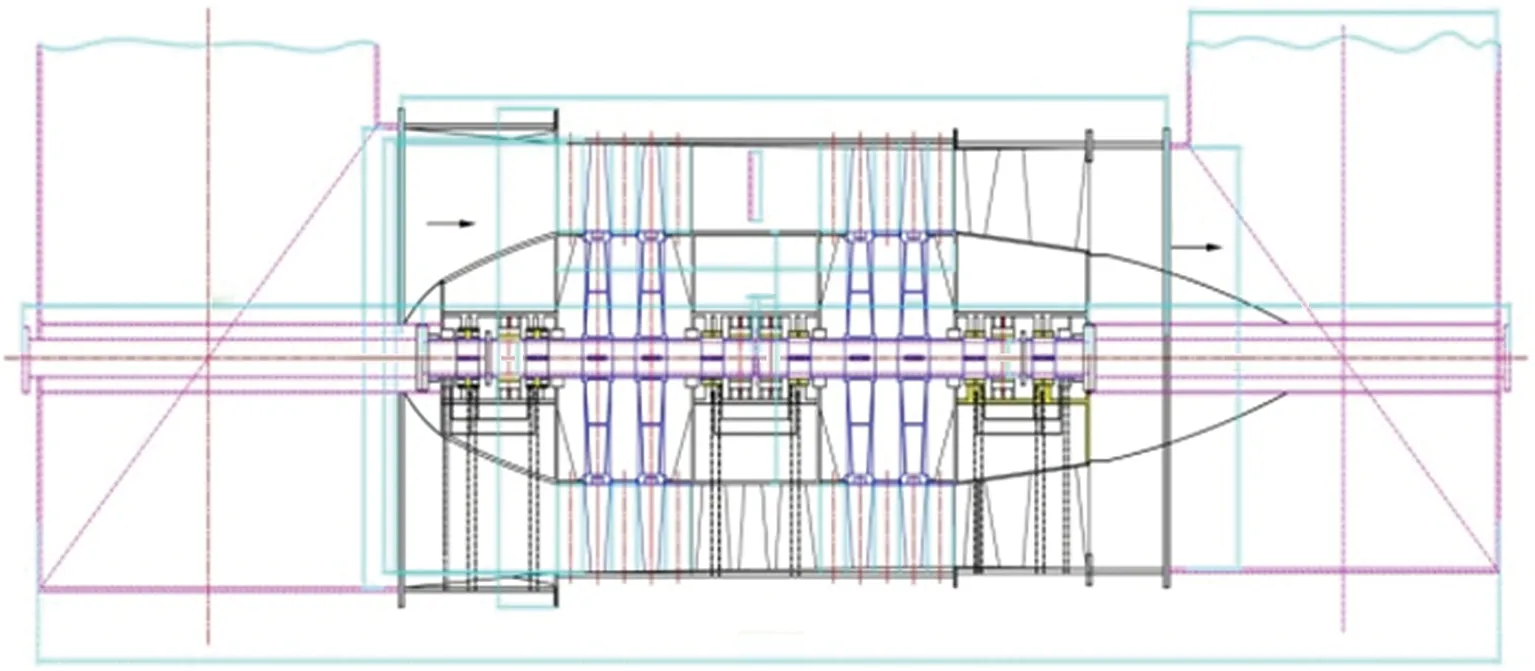

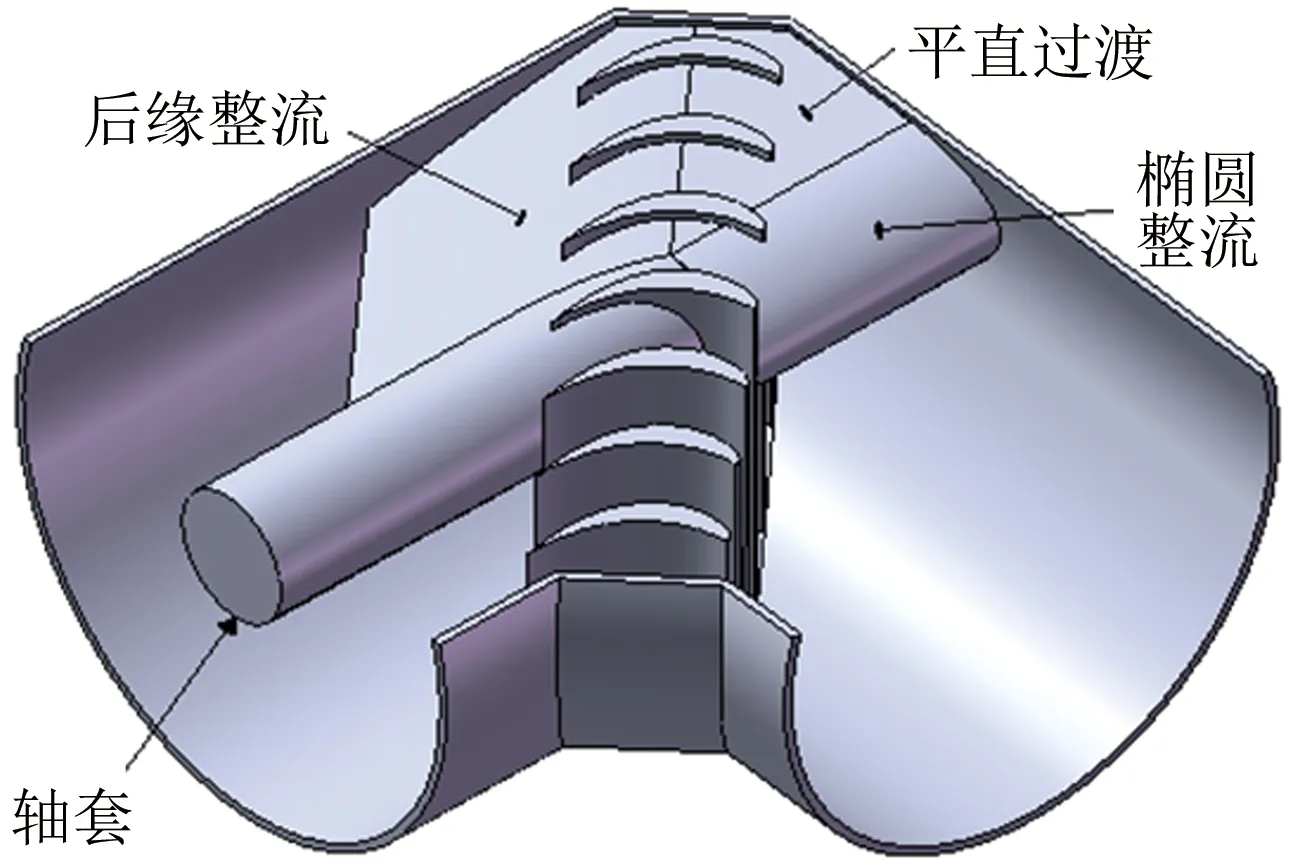

另外,對壓縮機長軸軸套也做了必要的整流處理,圖4所示為0.6 m風洞第一拐角段壓縮機軸套整流裝置示意圖。經數值模擬計算,在常壓試驗Ma=0.9工況,當第一拐角段沒有電機長軸穿過時氣流總壓損失約為1300 Pa;增加長軸而不設置整流裝置時壓力損失約為1800 Pa;設置整流裝置后壓力損失約為1600 Pa。可見,增加長軸對壓力損失影響較大,對其做一定整流處理后壓力損失明顯降低,隨后在風洞試驗調試過程中也證實了這一結論。

圖4 0.6 m風洞第一拐角段軸套整流裝置示意圖

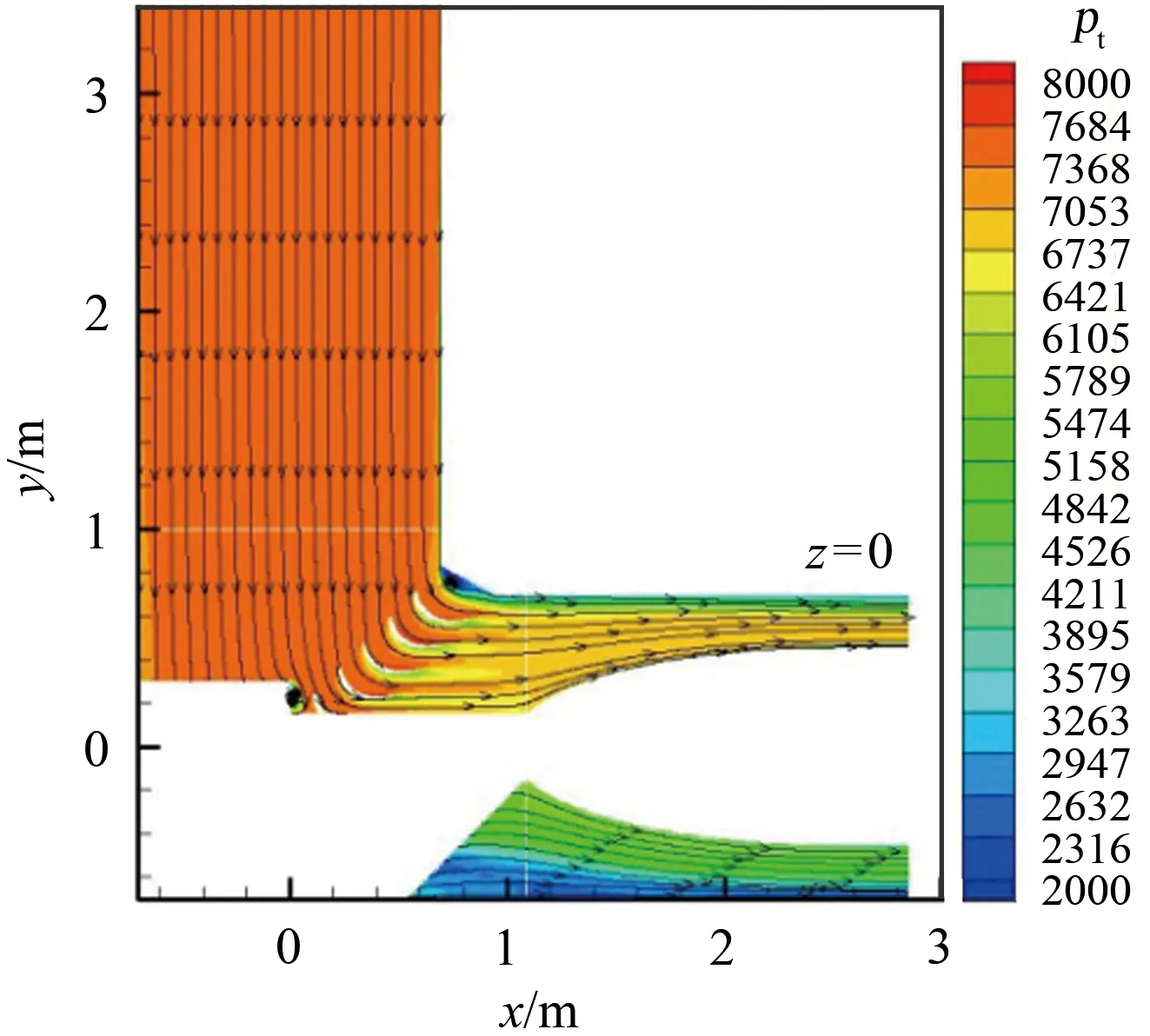

圖5為第一拐角段處壓縮機軸套整流時對稱面總壓分布云圖。由圖可知在拐角段外側總壓(pt)損失較大,內側與整流前幾乎保持一致,說明壓縮機入口流場不僅存在徑向的不均勻性,還存在較為嚴重的周向不均勻性;同時,在軸套整流入口處存在較小的駐渦,該駐渦位于軸套前部,對后部的影響不大。通過多種工況的數值模擬比較,可知第一、二拐角段通過軸套整流裝置與拐角導流片的配合設計,有效降低了拐角氣流分離程度,驗證了0.6 m風洞壓縮機長軸整流裝置設計的可行性和合理性。

圖5 壓縮機軸套整流時對稱面總壓分布云圖

4 壓縮機性能調試

壓縮機性能調試目的是獲取壓縮機防喘振邊界和安全運行區間,同時測試壓縮機壓升、流量、功率、溫升、噪聲、多變效率和轉速控制精度等[11-15]。0.6 m風洞主壓縮機具有二維工況調節手段,即同時具有變轉速調節和變靜葉角度調節2種方式。

首先,進行了不同靜葉角調試。為保證安全和簡化操作,壓縮機調試選取了46°、60°、66°、72°和76°共5個靜葉角度。試驗結果發現,隨著壓縮機靜葉角度的增大,壓縮機的氣流流量逐漸增大,相同轉速下的壓比也顯著增加,特別是2500 r/min以上高轉速區,趨勢更為明顯,這與壓縮機氣動設計結果吻合良好。

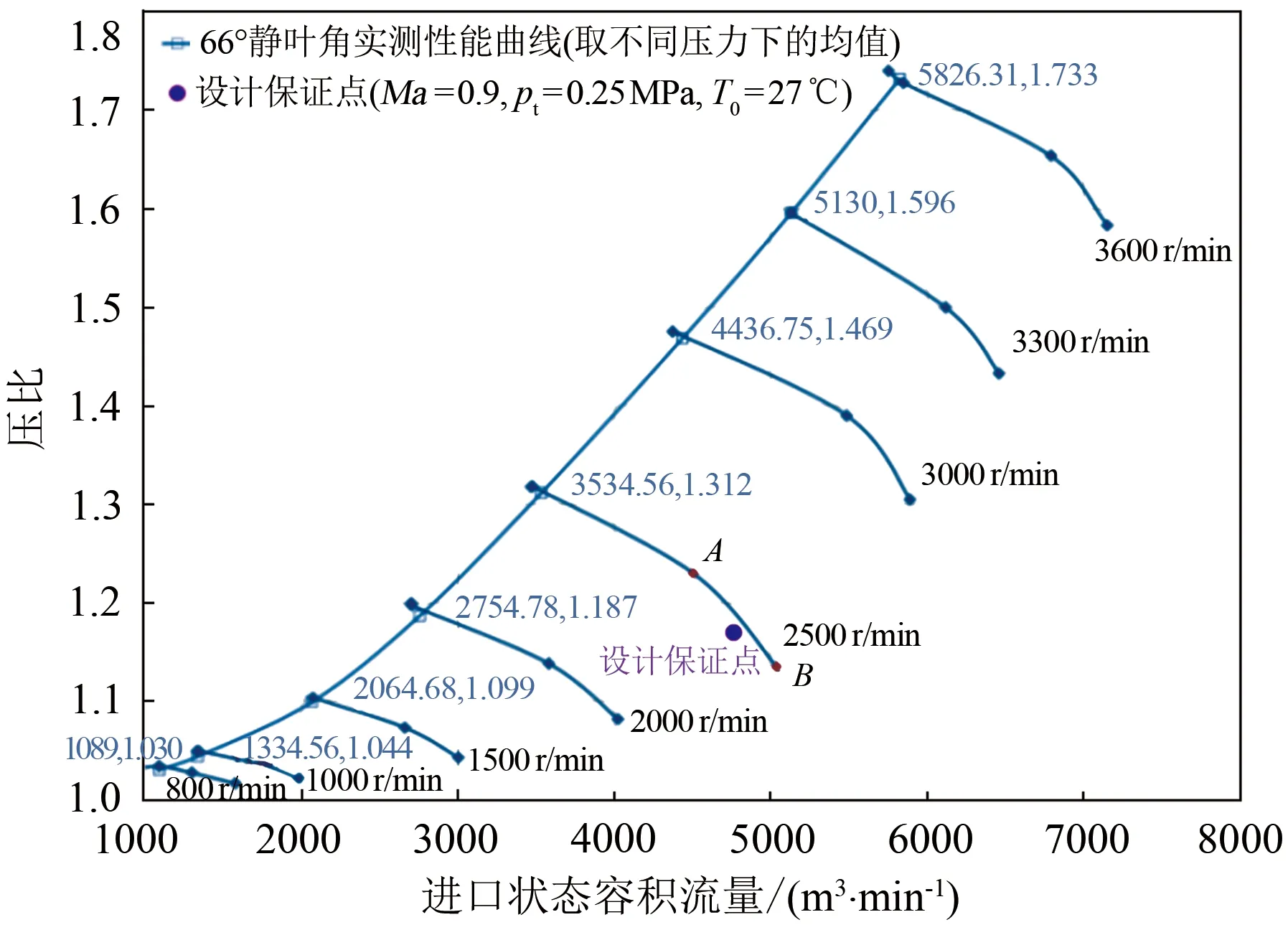

圖6給出了主壓縮機靜葉角為66°時的實測性能曲線。由圖可知,最高壓比超過1.7,設計點(Ma=0.9,進氣壓力0.25 MPa,進口狀態容積流量4760 m3/min,進出口壓比1.17)位置落在壓縮機轉速2000~2500 r/min的范圍內,不超過2500 r/min轉速時,設計點的進口流量和壓比完全滿足設計技術要求。

圖6 主壓縮機測試性能曲線(靜葉角66°)

壓縮機在同一轉速下的多變效率,自最佳效率點到阻塞點呈逐漸下降的趨勢。由圖6可知,設計點多變效率應在A和B點之間。經A、B點多變效率及設計點的多變效率插值,可知在增壓情況和66°靜葉角狀態,轉速2500 r/min測試點及設計點的多變效率約為81.5%,滿足不低于80.79%的設計要求。

其次,開展了不同進氣壓力和不同進氣溫度T0時的壓縮機性能調試試驗。試驗數據表明,在相同轉速和靜葉角下,主壓縮機常壓、增壓、降速壓狀態下喘振點幾乎重合,可見在該壓縮機工作進氣壓力范圍內,其氣動性能受進氣壓力變化的影響可忽略不計;不同進氣溫度對壓縮機喘振邊界的影響符合多變過程的溫度修正規律(ε=ε0×(T0/T)0.3333)。此外,經調試,主壓縮機轉速控制精度滿足0.03%的設計要求。

通過壓縮機與風洞的聯合調試,實現了主壓縮機2臺電機同步控制;風洞總體性能達到了預期設計技術要求,主要指標參數達到國際先進水平。壓縮機性能與風洞總體性能的匹配性良好,驗證了0.6 m風洞壓縮機與風洞一體化設計方案的可行性。

5 結 論

0.6 m風洞軸流壓縮機設計綜合考慮了大型連續式跨聲速風洞建設可能存在的技術問題,所采取的將壓縮機布置于第一和第二拐角段之間的方案、電機外置和單軸兩端驅動方案、多臺電機同步控制方案以及壓縮機內流道整流技術方案,經調試結果證明是科學可行的。壓縮機運行性能良好,各項指標均滿足設計技術要求,不僅為0.6 m連續式跨聲速風洞實現總體性能指標奠定了基礎,而且為我國大型連續式跨聲速風洞的壓縮機研制提供了指導和依據。