中國自然保護區現狀人類利用強度量化特征分析與管理分類建議

張書杰 莊優波

2019年6月中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關于建立以國家公園為主體的自然保護地體系的指導意見》(以下簡稱《指導意見》),指出要“科學劃定自然保護地類型”“制定自然保護地分類劃定標準”“按照保護區域的自然屬性、生態價值和管理目標進行梳理調整和歸類,逐步形成以國家公園為主體、自然保護區為基礎、各類自然公園為補充的自然保護地分類系統”。

目前,盡管自然保護地的三大類已經基本確定,但是各類保護地的分類劃定標準尚未建立,各類保護地的自然屬性、保護強度等方面尚未統一思想認識。例如,有學者認為,根據IUCN分類,自然保護區屬于IUCN的I類,國家公園屬于II類,即人類利用強度由低至高依次為自然保護區、國家公園、自然公園[1];也有學者認為,不同保護地人類利用強度由低至高為國家公園、自然保護區、自然公園[2]。另外,目前保護地分類研究呈現定性判斷較多而量化依據較少的特點[3-5]。僅有少量基于定量化的功能分區、人為干擾程度進行保護地體系研究[6-7]。

我國尚未掌握全國尺度自然保護地現狀利用強度的量化特征。目前自然保護地人類利用強度的研究尺度多為省[8-9]、市[10]、區域[11]或保護地單體尺度[12]。其中,大尺度區域研究數據大多以保護地中心點位周邊一定半徑為基礎,缺乏準確的范圍信息,土地利用數據的精確性也有所不足[9]。

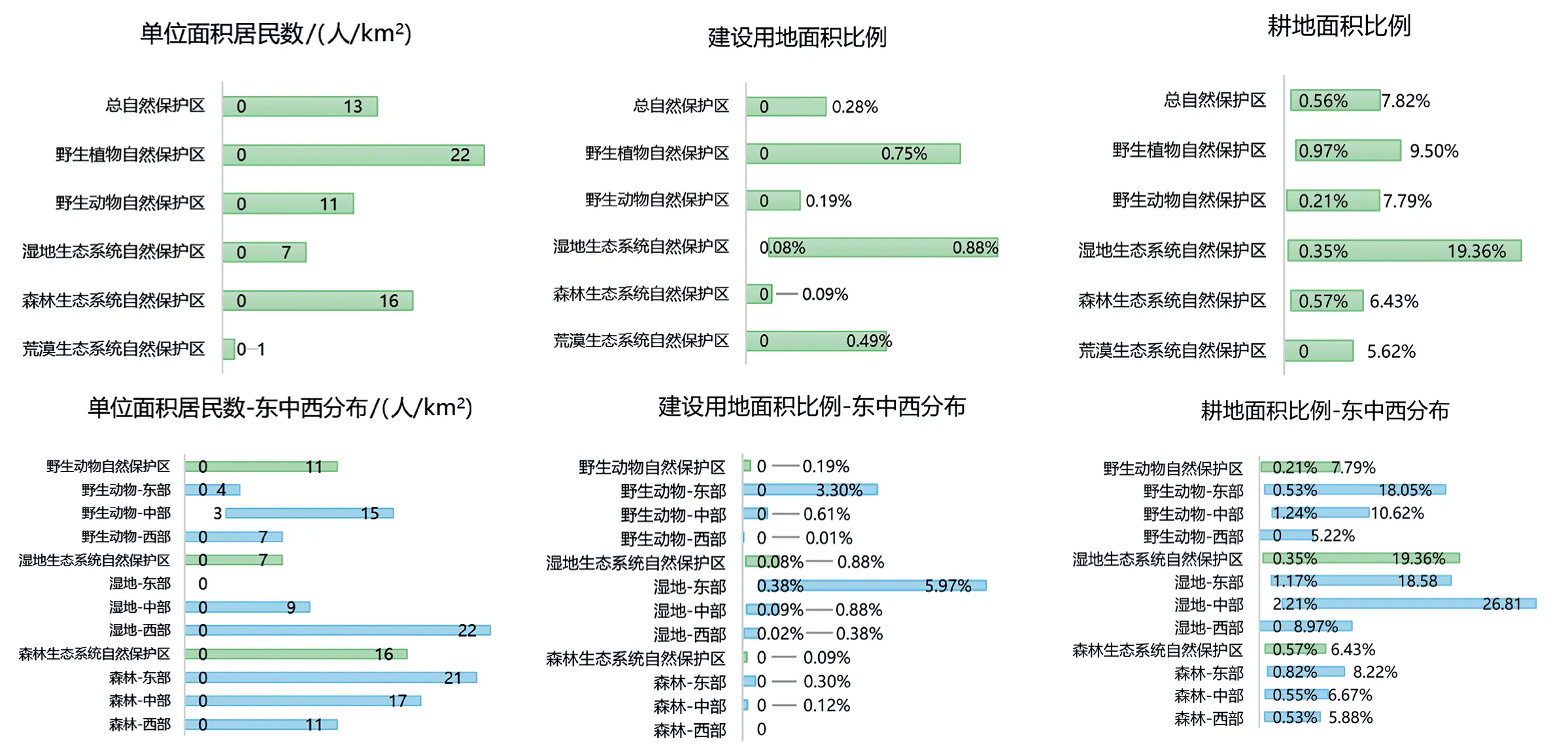

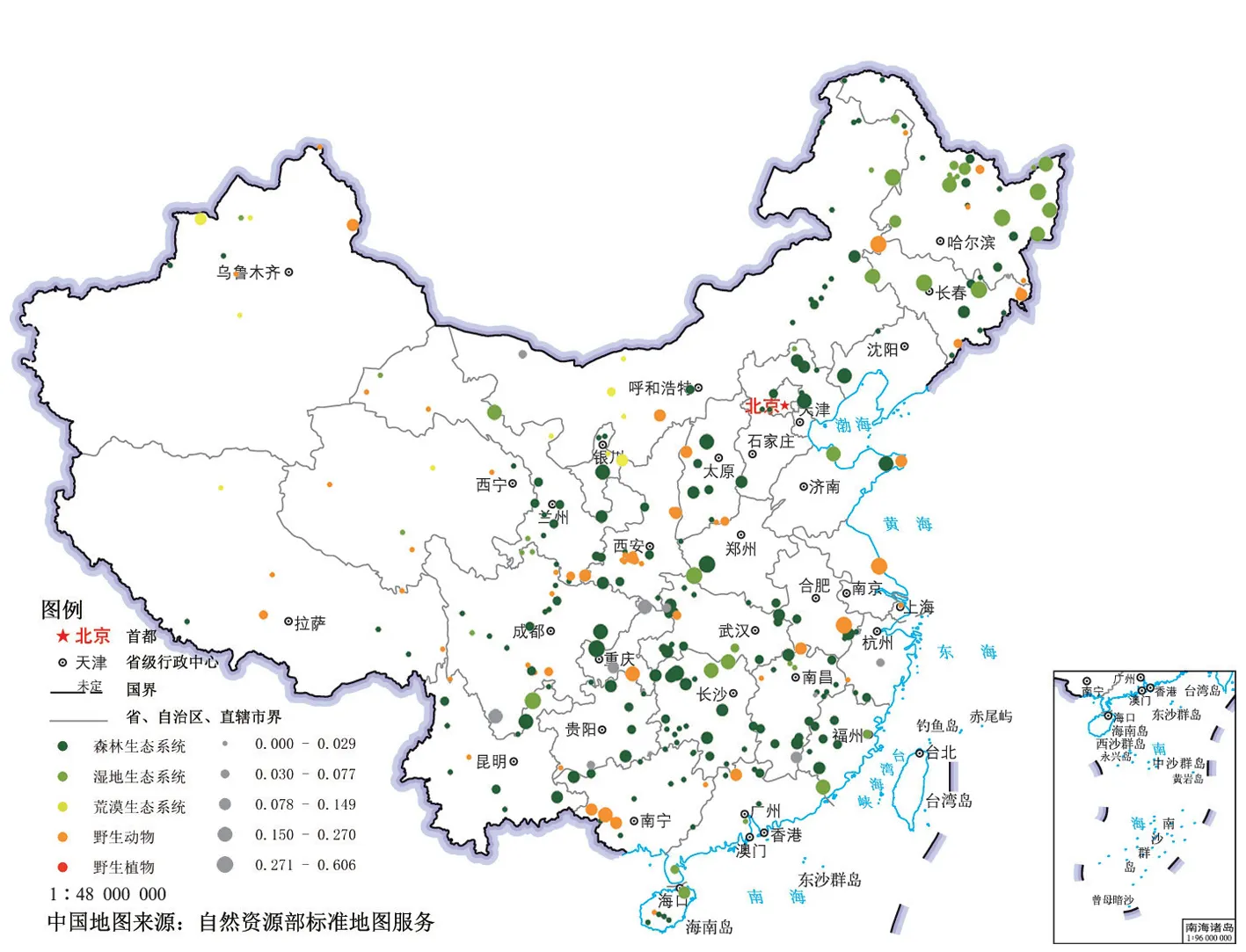

圖1 自然保護區人類利用強度單因子指標區間圖示

因此,有必要對全國尺度的自然保護地現狀利用強度進行摸底和量化分析,先掌握我國自然保護地現狀人類利用強度特征;在此基礎上,再開展自然保護地分類劃定標準,以及保護地整合優化,這樣將有利于針對我國自然保護地特征,延續傳承我國70年自然保護地管理經驗,有的放矢進行改進完善。

本論文旨在探析作為自然保護地體系“基礎”的我國自然保護區現狀人類利用強度量化特征,為各類保護地的分類劃定提供量化依據。研究主要回答3個問題:不同保護對象自然保護區人類利用強度差別大嗎?不同空間區位的自然保護區人類利用強度差別大嗎?我國自然保護區現狀人類利用強度與管理目標的關系是什么?

本論文在研究方法上主要有3個方面創新:一是首次從全國尺度入手,對自然保護區現狀利用強度進行量化特征分析;二是基于準確的范圍數據而非點位數據對自然保護區現狀利用強度因子進行分析,極大提高了分析過程和結論的準確性;三是從基本特征、保護對象特征、空間特征、綜合特征4個方面對自然保護區現狀利用強度進行全面系統的量化分析。

1 數據來源及分析方法

1.1 數據來源

本研究自然保護區相關數據來源包括:國家林草局提供的349個國家級自然保護區的經緯度、面積、戶籍人口數等數據,中科院地理所網站獲取的470個國家級自然保護區范圍數據,以及網絡開源的1km土地利用數據。由于部分數據缺失,選取居民數、建設用地面積、耕地面積3項因子數據完整的304個國家級自然保護區作為研究對象。

1.2 分析方法

本研究首先根據文獻研究、自然保護區特點和數據可獲得性,篩選確定人類利用強度量化分析的3項評價因子,即居民數、建設用地面積、耕地面積;然后進行自然保護區單因子特征分析,通過最大值、最小值、平均值、箱線圖法、比較法及空間分析法,研究每個單因子的基本特征、保護對象特征、空間特征;最后,通過線性相關分析、賦值法,進行多因子綜合特征分析。

1.2.1 因子選擇

通過文獻研究可知,人類利用強度量化分析常用指標包括人口[13]、游客規模[14];土地利用類指標如耕地[15]、建設用地[16]、工礦用地[9]等,綜合指數如人類足跡指數、生態足跡[17]等,以及基于土地利用及景觀組分的人類活動強度指數[18]、陸地表層人類活動強度[19]、人為干擾度[20]等。我國自然保護區盡管人類利用管控強度較高,游憩利用受限,但是區內往往有一定規模居民開展傳統生產生活。基于文獻研究并考慮數據的可獲得性,本文選取表征人類利用強度的3項因子:單位面積居民數、建設用地面積比例、耕地面積比例,以全國范圍內的國家級自然保護區為研究對象,進行人類利用強度的量化分析。

1.2.2 單因子特征分析

1)基本特征。首先分析自然保護區3項單因子的最大值、最小值及平均值,初步掌握自然保護區單因子特征。

2)保護對象特征。采用箱線圖方法,計算不同保護對象自然保護區各項因子的上限與下限,上限與下限之間即為自然保護區該項因子的正常范圍,上限與下限之外為自然保護區該項因子的異常值。將不同保護對象自然保護區的上限/下限進行比較,可知不同保護對象自然保護區之間的差異程度。根據自然保護區不同保護對象將其分為荒漠生態系統類(11個)、森林生態系統類(180個)、濕地生態系統類(42個)、野生動物類(59個)、野生植物類(12個)5種類型。

3)空間特征。根據國家級自然保護區經緯度區間的平均值,在GIS軟件中進行可視化,探究自然保護區的各項因子在東中西部的空間分布特征。根據自然保護區空間分布情況,可以分為東(49個)、中(130個)、西(125個)三大類。

1.2.3 多因子綜合特征分析

1)線性相關分析。線性相關分析能夠衡量變量之間線性相關程度的強弱[21],避免指標冗余。利用SPSS,對本文選取的3項因子進行相關分析,如果3項因子中存在顯著高度相關的因子,則有必要將該因子進行排除。

2)賦值法。因子如果處于箱線圖分析結果的上下限之間即正常范圍之間,則將該因子賦值為0,如果處于上下限之外,則賦值為1;將3項因子的賦值累加,其賦值和為綜合人類利用強度的值。相比于模糊了各因子屬性的權重法,賦值法能更加直觀反映單個自然保護區的人類利用強度的綜合程度。如果賦值和為3,表明該自然保護區3項因子均高于正常范圍,綜合人類利用強度非常高。如果賦值和為0,表明該自然保護區3項因子均處于正常范圍,綜合人類利用強度較低。

2 人類利用強度單因子量化及空間分析

2.1 單位面積居民數

1)基本特征。85%的自然保護區單位面積居民數小于25人/km2,根據世界人口密度分級(表1),屬于人口稀少和極稀區。其中人口稀少區和人口極稀區各占40%。

2)保護對象分析。單位面積居民數平均值為10人/km2,不同保護對象自然保護區單位面積居民數由高至低依次排列為:森林生態系統、野生植物、野生動物、濕地、荒漠。其中,荒漠類平均值最低為2人/km2,接近人口極稀區;森林生態系統類13人/km2、野生植物類12人/km2相對較高。以箱線圖進一步探究其分布區間(圖1),自然保護區單位面積居民數為0~15人/km2,其中,荒漠生態系統類為0~1/km2,3/4位于人口極稀區;野生植物類為0~20/km2(表2),表明該類保護區居民密度差距跨度比較大。

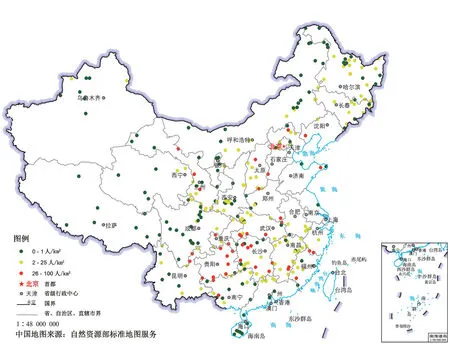

3)空間分析。空間分布來看(圖2),西部及北部普遍較低(新疆、西藏、青海、四川西部、內蒙古北部、黑龍江北部等地區),處于0~1人/km2以內,東南部普遍較高,處于5人/km2以上。單位面積居民數較高的自然保護區多分布于胡煥庸線東南側,即中國的東南部。根據箱線圖進一步分析,可知部分保護對象類型的自然保護區在東中西部省份的分布區間與總體特征不同。其中,濕地類單位面積居民數西部高于中部和東部;野生動物類則是中部明顯高于東部和西部。

表1 自然保護區單位面積居民數分級

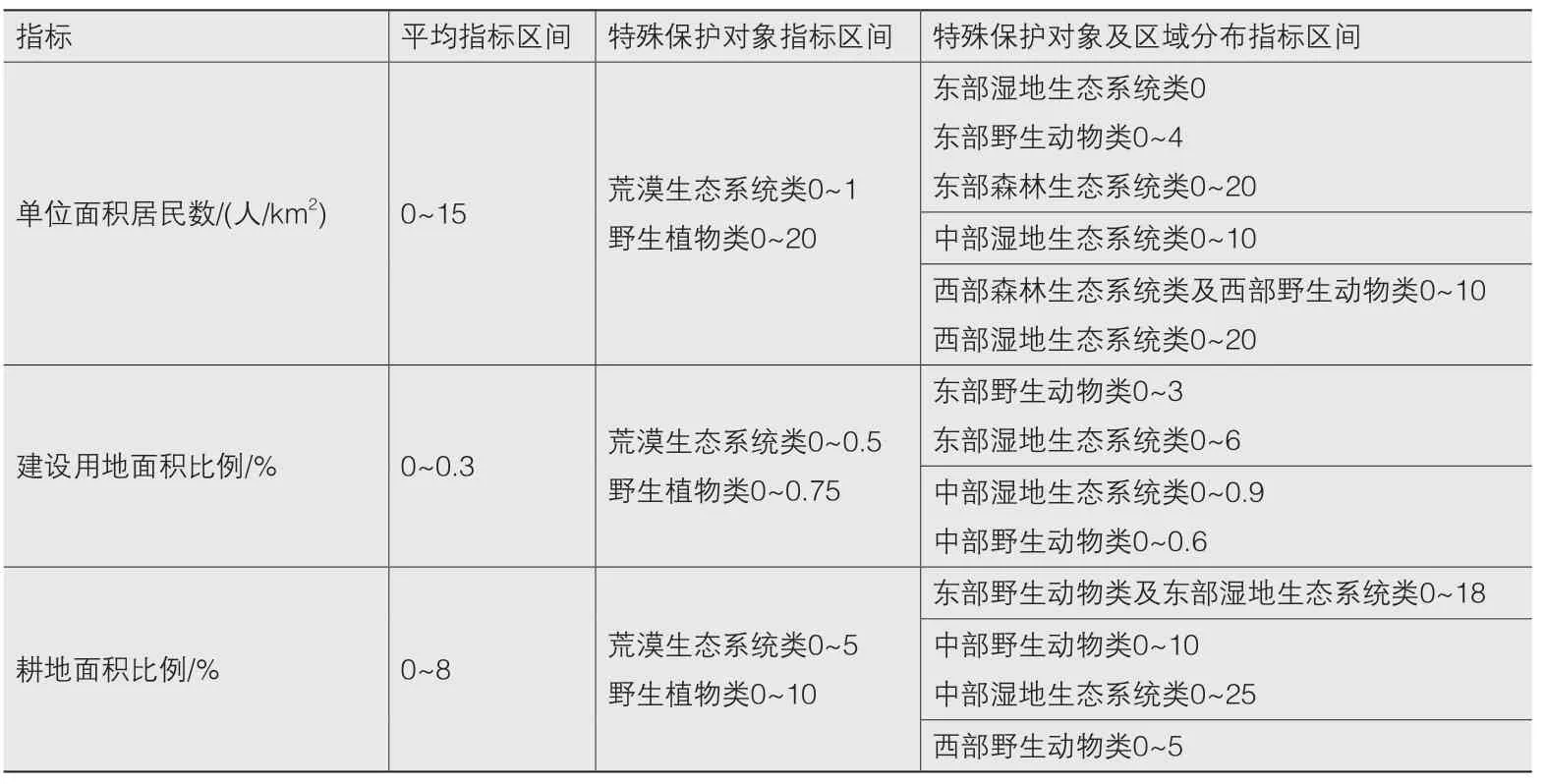

表2 自然保護區人類利用強度單因子指標區間

2.2 建設用地面積比例

1)基本特征。建設用地面積比例總體較低,平均值為0.5%,其中,71%的自然保護區建設用地面積比例低于0.2%,僅1%的自然保護區建設用地面積比例高于10%。

2)保護對象分析。建設用地面積比例以平均值由高至低依次排列為:濕地生態系統、野生植物類、野生動物類、森林類、荒漠類。濕地生態系統類相對較高為1.1%,荒漠生態系統類相對較低為0.3%,以箱線圖進一步探究其分布區間(圖1),總體比例為0~0.3%,其中,有3類區間跨度較大:濕地類為0.08%~0.88%,荒漠生態系統類為0~0.5%,野生植物類為0~0.75%(表2),說明該3類利用強度相對較高。

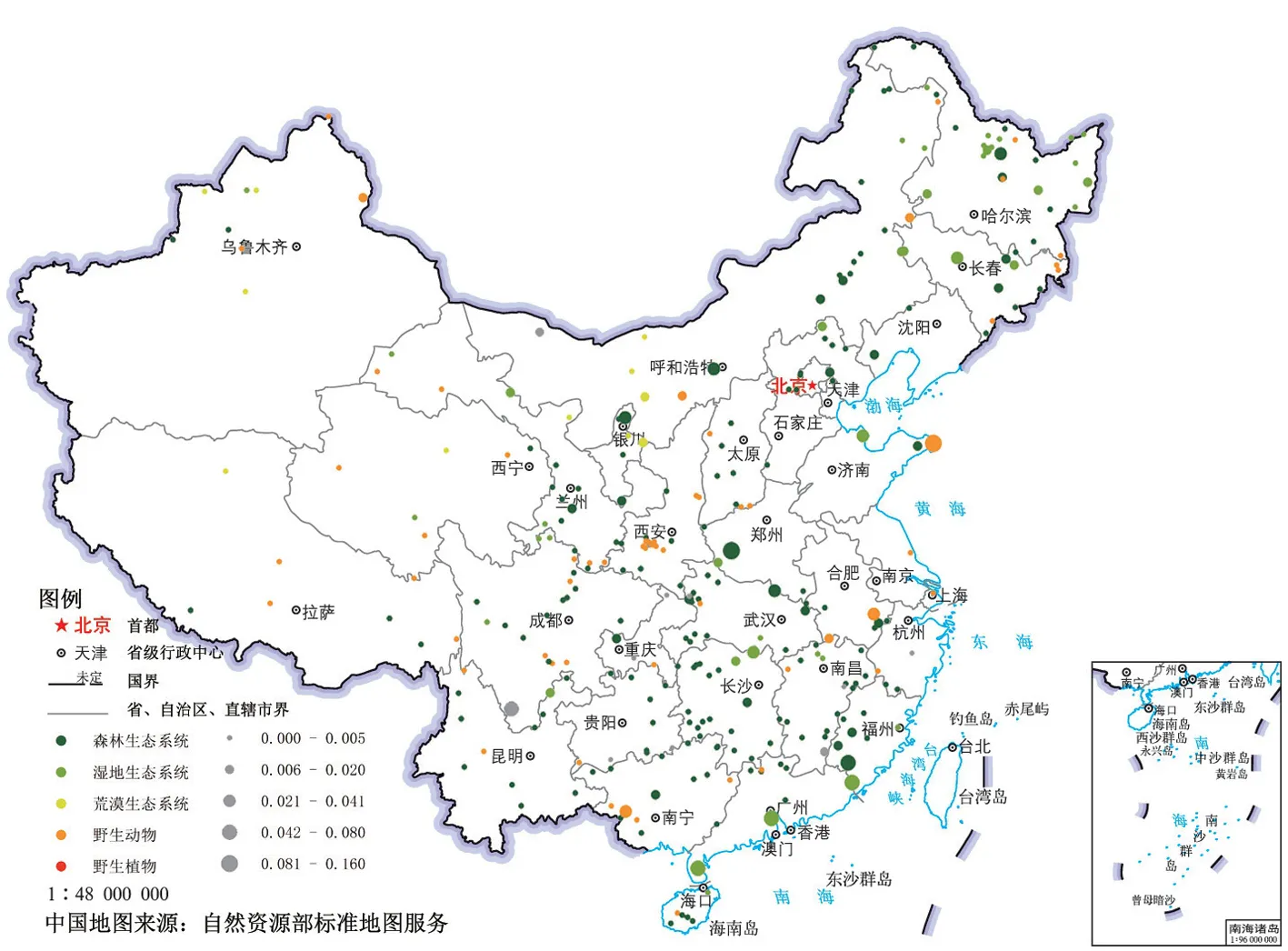

3)空間分析。根據自然間斷點分級法,總體和各保護對象自然保護區均呈現東中省份的建設用地面積比例較高,西部省份較低的特點(圖3),其中西部各類自然保護區建設用地比例處于0.1%以內,另外,建設用地較高的保護區在東中部省份呈零散分布,且各保護對象的自然保護區均涉及。

2.3 耕地面積比例

1)基本特征。自然保護區平均耕地面積比例為6%,其中45%的耕地面積比例低于2%。但仍然有4%的自然保護區的耕地面積比例高于25%。根據IUCN75%原則:自然保護地目標應至少適用于自然保護地面積的3/4[22],對這些自然保護區進行分析,發現主要為濕地生態系統類;且主要分布在胡煥庸線東側。

2)保護對象分析。耕地面積比例以平均值由高至低依次排列為:濕地生態系統、野生植物、野生動物、森林生態系統、荒漠生態系統。濕地生態系統類較高為12.5%,荒漠生態系統類較低為3.1%,以箱線圖進一步探究其分布區間(圖1),自然保護區耕地面積比例為0~8%,總體而言,濕地類為0.35%~20%,東部和中部略有差別,但利用強度仍然較高;荒漠生態系統類為0~5%,野生植物類為0~10%(表2)。

3)空間分析:根據自然間斷點分級法,總體和各保護對象自然保護區與均呈現東南部省份自然保護區的耕地面積比例較高,西北部較低的特征(圖4),并且可以看出,耕地面積比例較高的保護區呈現集中分布的特點,如東三省,重慶、湖北、湖南交界,山西、陜西、內蒙古交界等區域,且多位于胡煥庸線上。其原因推測為西北部耕地條件不佳,同時地廣人稀,保護區內耕地較少;東南部由于經濟發展,大部分地區不以耕地產業為主,故保護區內耕地同樣較少。根據數據分析可知,西部總體平均值為2%以內。其中濕地類為特例,中部為2.2%~26.8%,明顯高于東部的1.2%~18.6%。

3 人類利用強度綜合量化及空間分析

3.1 線性相關分析

對304個數據完整的自然保護區的單位面積居民數、建設用地面積比例、耕地面積比例3項數據進行歸一化處理后,利用SPSS對其進行相關分析。

根據結果,耕地面積比例與建設用地面積比例之間顯著性概率p<0.001,r=0.45,既有極顯著的中等程度相關,同理,耕地面積比例與單位面積居民數p<0.001,r=0.21,具有極顯著的弱相關。故3項因子相關性不高,不需排除指標。

3.2 賦值法綜合量化分析及空間分析

賦值法綜合量化結果如表3、圖5所示,總體上自然保護區的綜合利用強度為低或較低,占總數的85%以上;但也存在少量綜合人類利用強度高(得分為3)的自然保護區,共12個,約占4%,綜合人類利用強度較高(得分為2)的自然保護區33個,約占10.8%。其中,森林類占較大比例。空間可視化結果如圖6所示,西部自然保護區的綜合人類利用強度普遍為低或較低。

3.3 綜合人類利用強度高的管理特征分析

對綜合人類利用強度得分為3的12個自然保護區進行管理特征分析可知,存在2種情況:即一種為管理狀況不佳導致人類利用強度高,例如媒體報道存在違規占地建設的情況;另一種則是管理狀況良好,管理經驗豐富的自然保護區。由此可知,綜合人類利用強度高,并非完全是由于管理失控,而是存在對自然保護區管理目標定位方面,自然保護狀態和社會服務功能界定不清晰、理解有差異,以及由此導致的人類利用強度管理措施不統一的問題。

圖2 自然保護區單位面積居民數與空間分布(人/km2)

圖3 自然保護區建設用地面積比例與空間分布

圖4 自然保護區耕地面積比例與空間分布

表3 自然保護區綜合人類利用強度一覽表

表4 我國自然保護區人類利用面積比例和調整對策一覽表

4 總結和討論

4.1 總結

作為自然保護地體系“基礎”的我國自然保護區,現狀人類利用強度量化特征如下。

1)總體上自然保護區人類利用強度低,占總數85%自然保護區綜合利用強度為低或較低。但也存在4%綜合利用強度高。

2)不同保護對象自然保護區人類利用強度差別大。野生植物類、濕地生態系統類明顯高于平均值,而動物類則低于平均值。

3)不同空間區位的自然保護區人類利用強度差別大。總體呈現東南部省份較高、西北部較低的特征;也存在部分特例,其中濕地類自然保護區比較突出,單位面積居民數西部高于中部和東部;耕地面積比例中部明顯高于東部。

4)我國國家級自然保護區多種程度的人類利用強度,反映出我國自然保護區在管理目標定位方面,自然保護狀態和社會服務功能界定不清晰、理解有差異,以及由此導致的人類利用強度管理措施不統一的問題。

4.2 討論

在新的自然保護區標準制定過程中,建議進一步明確自然保護區管理目標定位,包括自然保護狀態和社會服務功能,并提供量化指標。

圖5 不同保護對象自然保護區人類利用強度對比

圖6 自然保護區綜合人類利用強度評價結果

根據IUCN保護地管理分類建議可知,以生物多樣性保護為首要目標的I~IV類保護地,自然改變或人類利用面積應控制在25%范圍內;同時,針對特定類別提出了特定指南,例如為了實現Ia類或Ib類的管理目標,建議將整個區域用于生物多樣性保護(即接近100%),為了實現II/III/IV類目標,建議將75%~90%區域用于保護目標[23]。

我國自然保護區總體應屬于以生物多樣性保護為首要目標的I-IV類保護地。基于我國自然保護區人類利用強度現狀,同時有利于國際對照,筆者建議將我國自然保護區(除規劃為國家公園外)按照管理目標總體上分為兩大類(表4),第一大類管理目標以嚴格保護自然生態系統、珍稀瀕危野生動植物物種和自然遺跡為主,強調最小干擾的傳統社區生活和資源利用,對應IUCN保護地分類的Ia或Ib類,其人類利用面積占0~10%,現狀約有80%自然保護區屬于該類,在該類中建議根據表2及圖1人類利用強度單因子指標區間進行分類管控,使綜合人類利用強度降至1或0,例如,現狀人類利用強度為2和3的17處應進行調整;第二大類管理目標以嚴格保護自然生態系統、珍稀瀕危野生動植物物種和自然遺跡為主,允許一定程度的生境積極管理,并以當地社區居民與自然和諧共生目標為輔,對應IUCN保護地分類的II/III/IV類,其人類利用面積占10%~25%,現狀約有14%自然保護區屬于該類,同時建議根據表2及圖1人類利用強度單因子指標區間進行分類管控,使綜合人類利用強度降至2、1或0,例如,現狀人類利用強度為3的6處應進行調整。另外,現狀人類利用面積超過25%的保護區(約占6%),遵循《指導意見》中自然保護地整合優化原則即“保護面積不減少、保護強度不降低、保護性質不改變的總體要求”,在保持生態系統完整性前提下,建議調整人類利用面積總量或單因子指標至滿足第一大類或第二大類自然保護區要求,包括但不限于退耕還林、退建還林、移民安置等手段。

4.3 不足之處

由于數據收集的不足,自然保護區統計數據缺乏海洋和地質遺跡類型,得出的人類利用強度單因子指標區間結論受數據總量的影響,在全面性方面有一定局限性。土地利用精度為1km,精確度仍有提高的空間。另外,本研究中將保護區內建設用地和耕地認定為人類利用區域,忽略了集體用材林、魚塘等其他人類利用區域,因此,人類利用強度單因子指標選擇上尚有進一步完善空間。

注:文中圖片均由作者繪制。