由“箏形”引發(fā)的探究之旅

陳建

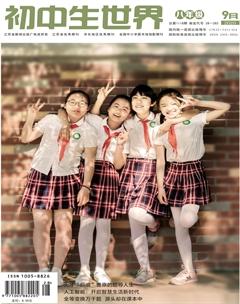

暑假期間,小明用5根木棒制作了如圖1所示的模型。其中,AD 的長與AB 的長相等,BC 的長與DC 的長相等,并分別用可旋轉(zhuǎn)的螺絲連接,木棒BC 與DC 的連接處C可在木棒AE 上滑動。小明發(fā)現(xiàn):當C 在可滑動范圍內(nèi)滑動時,∠B 與∠D 的度數(shù)始終相等。這是為什么呢?小明百思不得其解。開學后小明學習“全等三角形”,突然有了靈感:這不就是全等三角形問題嗎?

這個問題可以用數(shù)學語言表達:

小明想,∠B 和∠D 分別在△ABC 和△ADC 中,只需證明這兩個三角形全等即可。而AB=AD,CB=CD,AC 又是公共邊,顯然可用“SSS”證明全等。

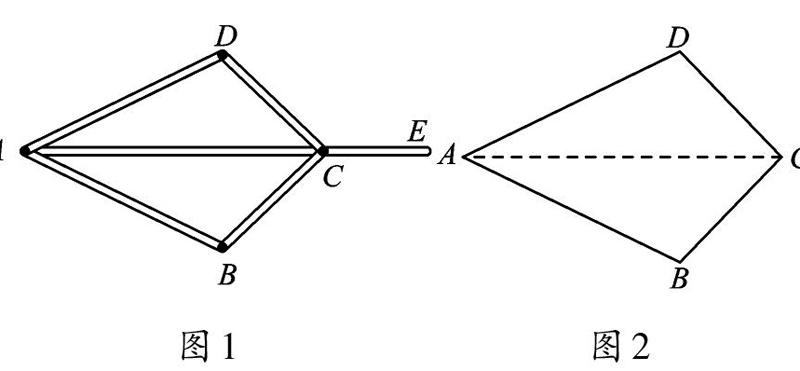

小明又琢磨,如果沒有AE 這根木棒,∠B 與∠D 還相等嗎?他想到,要證角相等,還是要借助三角形。于是,他連接AC,居然和上面問題完全一樣。此時,小明由此得到啟發(fā):在證明兩個三角形全等時,一定要注意隱藏條件,如公共邊、公共角、對頂角,有時要學會構(gòu)造,如構(gòu)造公共邊,這是證明全等三角形時常用的一種輔助線。

這種兩組鄰邊分別相等的四邊形和風箏的形狀相似,小明覺得這個模型非常神奇,于是他上網(wǎng)搜索。他發(fā)現(xiàn),原來,人們把具備這種特征的四邊形稱為“箏形”。“箏形”不僅簡潔、美觀,而且還有許多性質(zhì)。

性質(zhì)1 “ 箏形”具有一組對角相等(∠B=∠D)。

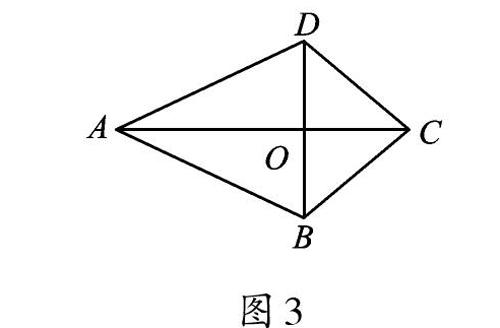

性質(zhì)2 “箏形”的一條對角線平分一組對角(如圖3,∠BCA=∠DCA,∠BAC=∠DAC)。

性質(zhì)3 “箏形”的兩條對角線互相垂直,面積等于兩條對角線積的一半(如圖3,AC⊥BD,S 四邊形ABCD=12AC·BD)。

小明發(fā)現(xiàn),性質(zhì)1、性質(zhì)2 可以通過△ABC≌△ADC 得到,對于性質(zhì)3的證明,可以用數(shù)學語言表達如下:

已知,如圖3,AB=AD,CB=CD,對角線BD 與AC 交于點O,若AC=8,BD=6,求四邊形ABCD 的面積

小明想,“箏形”沒有面積計算公式,需要把“箏形”轉(zhuǎn)化為熟悉的圖形來求面積。對角線AC 把“箏形”分割成△ABC 和△ADC,那么我們便可以計算兩個三角形的面積,于是解題關(guān)鍵就是找出AC 邊上的高。因為△ABC≌△ADC ,所以∠BCO= ∠DCO 。在△BCO 和△DCO 中,可以利用“SAS”證明全等,所以∠BOC=∠DOC=90°,即AC⊥BD,所以S四邊形ABCD=S△ABC+S△ADC=12AC·OB+12AC·OD=12AC·(OB+OD)=12AC·BD=24。

小明運用轉(zhuǎn)化的思想方法,將“箏形”問題轉(zhuǎn)化為三角形問題,從而得出“箏形”面積的計算方法。轉(zhuǎn)化是我們解題中常用的思想方法。其實,只要是對角線互相垂直的四邊形,其面積都等于對角線長度的積的一半。

利用“箏形”的性質(zhì),可以解決許多問題,我們來看兩道例題。

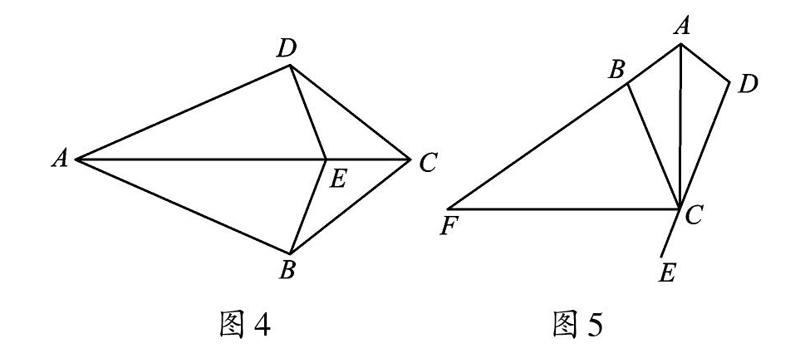

例1 如圖4,AB=AD,CB=CD,點E 是AC 上一點,連接BE、DE,試說明BE=DE。

【解析】只需證明△BCE 與△DCE 全等或證明△ABE 與△ADE 全等。因為△ABC≌△ADC,所以∠BCE=∠DCE,所以在△BCE 和△DCE 中,可以利用“SAS”證明全等。

例2 如圖5,AB=AD,CB=CD,∠BAD=100°,四邊形ABCD 的外角平分線CF 與AB的延長線交于點F,求∠F。

【解析】由性質(zhì)2可知CA 平分∠BCD,又CF 平分∠BCE,∠BCD 和∠BCE 互為鄰補角,所以易得∠ACF=90°,這是求∠F 的關(guān)鍵。所以∠F=180°-∠ACF -∠BAC=40°。

我們在解決選擇題和填空題時,運用“箏形”的性質(zhì)可以節(jié)省不少時間。當然,這只能算是“小明定理”,在解答題中必須要給出證明步驟。