要素配置市場化改革釋放經濟增長潛能的定量估計

摘 要:全要素生產率分析方法有許多限定和暗含的條件,體現的是嚴格的市場經濟標準,中國在政府支出與企業資本投入分配、資金供給競爭中性、人口遷徙和勞動力流動、土地要素配置、居民收入占GDP比重和供給自動創造需求等方面與假設條件存在較大偏差,實際是這些方面體制扭曲造成的。因此,可用這些市場經濟假設條件“應有但沒有,應有多少但沒有那么多、或者比應有的多” 的還原邏輯,分析體制扭曲導致的產出損失,以及收入和消費與生產過剩的關系,將改革紅利模糊的定性“猜測”變為量化測度。基于此,本文估算了理順各項體制扭曲改革帶來的經濟增長潛能,以及2020—2035年形成國民產出供給自動創造需求環境需要的居民收入和消費應有的增速。研究發現,應繼續推進市民化的城市化,快速提高居民收入水平,滿足八億多農村居民和城鎮非戶籍居民對工業品有支付能力的消費需求,延長經濟能夠保持中高速增長的工業化時間。以前20年人口增長影響后20年經濟增長的定律看,如果不進行有關方面的改革,中國難以在2035年前跨越中等收入發展階段;而分低高力度不同方案進行配套改革,則可以順利進入高等收入國家行列。其中,獲得經濟增長潛能最大的改革,是還原土地要素市場交易配置和土地資本化。

關鍵詞:要素配置市場化;經濟體制改革;經濟增長潛能;土地資本化;假設條件還原

一、引 言

21世紀第二個十年中,經濟學界在討論中國經濟增長時,由于出口需求回落和投資需求刺激乏力,擺脫了過去凱恩斯需求決定增長和需求側國民經濟管理的分析思路,更多地采用了新古典主義的索洛全要素生產率(TFP)分析方法,意味著資源配置由政府主導向市場決定的轉向。“市場在資源配置中起決定性作用”“提高全要素生產率”也相繼寫進了中央有關文件和報告中[1-2]。從近年來采用這一方法包括一些改進和擴展的方法研究中國經濟的文獻看,經濟學界主要集中在中國TFP低下和經濟增速下降原因的討論以及未來經濟增速的預判、改革的思路和政策建議等兩個方面。

白重恩和張瓊[3-4]認為,2008年以來中國經濟增速下降主要表現為人力資本和TFP增速的雙重下降。因此,財政政策方面,從投資擴張轉向減稅降費,并加大教育和扶貧的投入;政府經濟管理體制方面,改革政府主導的土地、資本等重要資源配置模式,重視市場機制的調節作用;國有企業改革方面,應從管資產向管資本轉變,實現優勝劣汰;推進城市化,改革戶籍、新進人口子女教育和農村土地退出等體制。劉世錦等[5]強調中國投入產出關系變化決定發展階段的不同,認為2007年以來TFP增速放慢的主要原因是中國經濟發展水平已經到了客觀下降的階段。對于未來經濟增速,劉世錦[6]認為,2018—2020年GDP增速達到6.3%就可以實現2020 年全面建成小康社會的目標。2020年以后,中速增長平臺的經濟增速在5%—6%,可能是5%,也可能在4.5%—5%。在改革中,效率提高的重點應放在生產部門內部要素配置的改善方面;在技術進步方面,應當繼續引進和吸收新技術,并更加注重原始性創新。就未來中國經濟增長的景氣方面,李平等[7]對一些文獻就中國未來經濟增速的預測進行了綜述,主要觀點可以分為兩類:林毅夫[8]、姚洋[9]、李善同和劉云忠[10]與Zhang 和 Wang[11]等保持程度不同的樂觀態度;白重恩和張瓊[3]、周天勇等[12]與Kuijs[13]等更多地考慮了人口等因素,認為未來中國經濟長期增速會下降為中速,有的甚至認為會下降到低速。

需要注意的是,體制扭曲和政府干預會偏離完全市場競爭這一TFP分析的基本條件。一些學者[14-15-16]也認為,對于中國而言,制度變遷或政策調整等對資源錯配問題的糾正可能是中國釋放經濟增長潛能的重要源泉。但大多數文獻都在沒有充分討論索洛模型既定條件改變的情況下,主要從價格和市場扭曲層面討論產出損失。基于這樣的研究方法還是不能正確估計體制扭曲到底造成了多大損失,也不能測算如果進行各方面的體制改革,到底會帶來多少應有的新產出。具體而言,在研讀一些用TFP方法分析中國經濟增長問題的文獻時,周天勇[17-18]認為,仍有一些困境和需要改進的地方。

第一,發達市場經濟國家相對于現實的經濟增長其經濟增長潛能主要來自于教育、知識、人力資本和技術進步;而體制轉軌國家經濟增長潛能應當主要來自于體制改革,其次才是教育等因素的進步,否則會在方法上導致本末倒置。索洛在研究投入產出模型時,將要素投入解釋不了經濟增長部分視為產出的殘差加以“猜測”,并且后來在進一步的研究中將其內生化。體制轉軌國家的經濟增長,如果改革,在要素投入不變情況下形成“多余”的經濟增長部分,就是改革帶來的紅利。因此,體制轉軌國家的經濟增長,一定時期內改革紅利大于教育等進步,是方向性的原則;而將改革增長紅利的“猜測”設定為一種分析的邏輯和方法,使其在數量上能夠計算,是體制轉軌國家改革如何布局所要求的,也是經濟學者應當承擔的重要任務。

第二,由于索洛模型假定在一個競爭性市場環境中,人口和要素較為充分和自由地流動,并通過市場交易和調節進行配置,要素能夠實現價值表達。而目前中國土地要素配置明顯存在著二元體制特征:一是行政壟斷的土地市場和與之相關的房屋開發、建造和銷售單一渠道供給,不斷地抬高不動產的價格。二是大量農村和城鎮各類集體土地、城鎮中的劃撥和低價土地限制其市場交易,大規模的土地沒有價值化、資產化和貨幣化。后者在判斷其是否符合市場經濟要求方面,不是數量上進展如何,而是根本就沒有市場配置這一機制。

第三,雖然自1978年改革開放以來,勞動力和資本要素的市場化配置程度相對高一些,但是,人口和勞動力流動受到戶籍、教育、醫療、住宅和土地退出等方面體制的干擾;不同所有制經濟的土地、資金等要素供給存在著獲得性和價格方面的歧視,處于不平等競爭狀態。

第四,索洛模型是一個供給側的分析工具,基本理念是競爭出清市場和平衡供需。它還暗含的一個假設是,供給自動創造需求。但是,如果政府過度干預要素流動和收入分配,如長期經濟主力人口過度收縮導致20年后居民收入和消費相對于已有產能的萎縮,稅負過高可能使居民收入占GDP比重過低,戶籍管制阻礙了低就業和低收入領域勞動力向高就業和較高收入領域轉移,高地價和高房價對居民收入和消費的轉移及擠出,無疑會形成居民收入和有支付能力消費需求與產出之間的不平衡。此時,供給自動創造需求的假設條件可能是不成立的。如何看待在市場需求不足情況下產能過剩造成的產出損失?筆者認為,這就涉及到自2012年以來,TFP對中國經濟增長貢獻度下降原因的認識:是技術進步放緩、資源消耗上升、經營管理效率下降所致,還是供給自動創造需求條件不滿足情況下,勞動和資本要素利用不足的產出損失,侵蝕了廣義技術進步應有的余值。

當不考慮模型假設和暗含條件的差異時,在利用索洛模型的“正向”計算中,對由于給定或者暗含假設條件不成立造成的各要素產出和TFP損失,大多并不能進行直接的測算和說明。由于索洛模型對經濟運行的模擬,是市場決定要素配置下投入和產出增長的因果關系和運行軌跡,在這樣的分析范式下,索洛模型計算的內容,無法就體制扭曲性因素直接和有針對性地提出政府要做些什么,分析論證與政策含義間的對應性可能較為模糊。因此,對于中國經濟增速下降的原因以及潛在增長動能等這些重大問題的研究,可能需要拓展一個不同的觀察視角和分析途徑。

二、假設條件還原法的分析思路和邏輯框架

深化經濟體制改革,由市場決定資源和要素配置,推動較理想的經濟增長和高質量發展是各方面的共識。然而,各項和各領域不同的改革,究竟能夠獲得多少經濟增長潛能即改革紅利,就大量的文獻來看,定性分析較多但定量分析較少,許多處于“猜測”層面。雖然郭春麗等[19]用定量分析方法對各項體制改革獲得經濟增長潛能進行了研究,但仍然沒有擺脫專家權重打分這樣高一級的主觀“猜測”方法。實際上,常規索洛模型正向分析可能有所偏差,在理論上主要來自于模型基本假設條件的不滿足,實踐中則體現為資源配置體制的扭曲。

(一)分析思路:假設條件還原就是扭曲的體制得到改革

從要素流動、配置和投入方面分析,中國經濟現實不符合索洛模型資源要素配置和利用的條件主要有四個方面:首先,資本的投入產出。一是政府可能過度干預了國民收入在政府支出與企業資本投入之間的分配,使索洛模型中的資本投入和存量比假定政府適度干預國民經濟少了一部分。二是國有企業與民營企業之間在土地和資金要素獲得性和價格等方面,存在著所有制、資質和授信等歧視。其次,勞動力的投入產出。戶籍管制、新進城人口教育醫療等公共服務不均等、居住成本較高和土地退出較難等體制,不同程度地阻礙了人口遷徙和勞動力流動,在農村和農業中發生了人口資源和勞動力要素配置的淤積。再次,土地的投入產出。土地要素不能由競爭性市場交易配置,導致一系列問題。農村土地、城鎮和工交水利等劃撥土地沒有價值表達,是價值隱匿資產;農村居民不能以土地折資為本進行入股和抵押等投資和創業;農村土地和城鎮企業中的劃撥土地,由于不能市場化交易,成為休眠或者“僵尸”資產,社會資金無法投入,銀行也無法發放抵押貸款。因此,土地及關聯的資金要素不能由市場機制調節在不同產品、行業、城鄉間優化配置和自由流動。最后,供給和需求的關系。由于生育、遷徙、公共服務、土地等體制和政策,對經濟主力人口增長、創業就業機會、財產性收入和以地為本投資創業收入等施加了影響和干擾,形成了收入差距,并且居民收入占GDP的比重過低,有支付能力消費需求不足,使供給自動創造需求的條件失效并出現產能過剩。

假設條件不滿足,實際是體制扭曲導致了要素價值表達不充分,或者體制干擾居民收入造成了產出規模與消費需求能力間的缺口,使得要素利用率低。因而要提高要素配置和利用率,就應通過體制改革還原和滿足市場經濟運行應有的標準和條件,以便認識低高力度不同的改革方案在獲得經濟增長潛能上的區別,以及科學評價改革方案選擇、力度大小、落實與否、是否達到目標等成效。本文的索洛模型假設條件還原的思路和方法,有可能為改革釋放經濟增長潛能的量化提供一種可供選擇的分析思路,這對體制轉軌沒有完成的國家較為科學地部署和安排其體制改革,有著重要的實踐意義。

(二)邏輯框架:假設條件還原體制改革帶來的經濟增長潛能

關于要素市場化改革,特別是土地市場化改革所能獲得的經濟增長潛能,筆者一以貫之的思路如下:首先,邏輯起點。發達國家與體制轉軌國家包括發展中國家,在計算經濟增長潛能時,其投入產出模型應有本質的區別,即有些土地要素不允許市場化交易,但會逐步推進其進行市場化交易;提高國土利用率,增加土地要素投入量;與發達國家經濟增長潛能主要來源于人力資本和技術應用等因素不同的是,體制轉軌國家主要來自體制改革。因改革是主觀推動的,因此,體制轉軌國家有不進行改革的自然經濟增長和進行改革的潛在經濟增長之分。其次,市場經濟條件標準化,差距數量化邏輯。一是有無市場經濟要求性質的標準。農村土地不允許交易,就是沒有。二是數量性質的標準。體制轉軌國家的城市化率、農業就業率和宏觀稅負等數據與同樣發展階段市場經濟國家這些數據對比,將其差距化和可計算化;用反事實法計算達不到標準的產出損失,用標準條件還原法計算改革可能帶來的經濟增長潛能。再次,改造模型,用反事實法和條件還原法可量化經濟增長潛能邏輯。以往的文獻大都研究人力資本和技術進步等要素對經濟增長潛能的影響,而從數量上估計改革會帶來多少經濟增長潛能方法沒有找到。筆者以市場經濟條件標準化、差距化和數量化的思路,用反事實法和條件還原法的邏輯,以索洛模型為基礎,初步形成了本文的分析體系。最后,關于推進各項改革所能獲得經濟增長潛能實用性的分析邏輯。我們可以討論各種無懈可擊的經濟學分析方法,建立完美的數理模型。但是,尋找新的經濟增長潛能,推進改革,是一項關乎中國未來經濟命運較為緊迫的研究。如果很長時期才能討論出完美的模型,改革可能等不了這么長的時間。因此,本文就中國未來推動國民經濟中高速增長和高質量發展的體制改革情景,在下述的邏輯框架中展開問題的討論:

1.體制扭曲造成的損失

總體來看,在條件還原和體制改革能夠獲得多少經濟增長潛能方面,需要對“不進行體制改革,或者體制改革不能被順利落實和完成”情況下未來動態經濟增長進行預測。還原不對生育干預下的自然經濟增速,描述前20年生育干預下的人口增長和勞動力供給對未來經濟增速下降的影響。以此為基準和參照,觀察總體和每項假設條件還原性體制改革會帶來多少經濟增長潛能。

2.體制改革帶來的經濟增長潛能

在方法論上,探討各項改革能夠獲得經濟增長潛能的分布結構,需要考慮各假設條件不成立的偏差有多大,以人均GDP同樣發展水平國家為參照系,并且將其按照不同發展階段市場經濟條件要求標準化。具體而言:首先,資本投入產出方面,就國民收入在政府支出與在企業資本配置方面,以人均GDP同樣發展水平國家的平均宏觀稅負為參照系,如果過高就意味著政府獲得的太多,多分配了應該為企業資本的部分;以不同發展水平上的適度宏觀稅負作為標準,進行達到市場經濟要求的減稅降費改革。國有企業與民營企業的關系上,要素供給的競爭中性是市場經濟的另一準則,測算土地和資本要素在國有企業與民營企業間配置方面缺乏競爭中性產生的損失。其次,在人口城市化和勞動力要素配置方面,以同樣人均GDP發展階段,且文化傳統、政治與經濟組合、經濟發展戰略、土地制度改革歷史和人均土地資源等相近國家和地區為參照系,以其人口城市化水平和農業勞動力就業率為標準,判斷有關人口遷徙和勞動力流動體制方面的偏差,并設置為改革要達到的應有條件。最后,在土地要素價值表達和配置方面,以其可以由市場交易決定其配置和有價值表達作為參照系,討論目前由于限制土地要素市場交易,在農村和城鎮中隱匿的土地價值,并計算由于不能交易體現價值、不能以地為本投資創業和土地資源閑置等財富和資本的損失。

本文在柯布—道格拉斯生產函數的基礎上,采用反事實分析方法,將假設條件還原分析政府減稅降費改革的經濟增長效應,將錯配的稅費還原給企業用于投資和資本積累,得到:

其中,還原給企業的資本ΔK1=GDP×(TR-TR0)×BR,TR為當年實際宏觀稅負率,TR0為應有宏觀稅負率,BR為政府收入中來自企業交納的稅收、費項和基金等的比重。

在式(4)的基礎上,計算得到政府減稅降費的經濟增長效應為:

由于政府收入的85%來自于企業交納的稅收、費項和基金等,即BR=85%,則企業應該投入而未能投入的資本ΔK1=45 916億元。一般而言,采用索洛模型計算得到的中國近年的資本生產率為15%,主要是產能過剩導致要素利用率不足所致。本文將此設為最低值,考慮資本生產率低、中、高為15%、25%和35%三種情形,取中位數得到β=25%[27],代入式(5)可得2018年企業應投入而因政府過多分配未投入資本ΔK1的產出ΔY1為11 479億元,產出損失占當年GDP的1.28%。

從中國未來減稅、降低社保費率和清理收費改革的角度分析,考慮到承受能力,一年內將宏觀稅負率降到30%的可能性不大,需要分三年進行。減稅目標為一年降低兩個百分點,假定減稅費的85%進入企業的資本積累,并且改革后市場需求環境得到改善,資本生產率確定為25%。

假設從2019年開始減稅降費,三年時間宏觀稅負降低到合理水平,需要減稅共計61 048億元,推動2019—2021年三年中國GDP年均增速加快0.43%。

雖然減稅降費獲得的年均經濟增長潛能并不大,但是,由于企業在市場需求萎縮時,高成本無法通過價格上漲、生產規模擴大和薄利多銷等轉移,會形成倒閉潮。因此,降低宏觀稅負是不得不實施和推進的體制改革。而且,三年持續減稅,可以避免一年減稅造成的經濟波動過大,并與其他要素配置體制改革深化加以接續,促使國民經濟穩定增長。

2.國有企業與民營企業間資本錯配改革的經濟增長潛能

在資金要素供給和價格方面,民營企業為市場競爭性獲得;而銀行和資本市場對國有企業的供給,則授信容易、優惠多、價格低和額度大。本文將前者的資金投入產出效率視為市場經濟標準,假設還原到國有企業與民營企業享受同樣的利率水平狀態,則存在著利率乘以信貸規模的損失,而且國有企業對其他(除債券以外)應付債務也存在著賴利(低利和無利)性質的占用。將其還原可得:

其中,ΔY2為資本要素在國有企業與民營企業中配置改善帶來GDP變動,Δa1為國有企業與民營企業配置改善獲得的TFP,且有ΔY2=Δa1/a×Y。從權益資本生產率看,也存在著民營企業高而國有企業低的情況。如果還原資本要素由市場競爭中性配置,國有企業比重合理,則債務資金和股權資本在國有企業與民營企業之間錯配形成的損失為:

其中,GDZ為國有企業負債資產,GL為負債資產中貸款所占比重,PIR和GIR分別為民營企業和國有企業貸款成本,CPZ為國有企業權益資產,PCR和GCR分別為民營企業和國有企業凈資產收益率。

銀行貸款分配比重大致為60%貸給了國有企業,民營企業只得到了25%,國有企業負債中至少有60%為銀行貸款。2018年末,國有企業資產總額為1 787 482.90億元,負債總額為1 156 474.80億元,所有者權益合計631 008.10億元。根據中國財政科學研究院2018年“降成本”調研綜合組[28]的抽樣調研結果,國有企業銀行貸款成本在4.40%—4.70%,而民營企業則在6.10%—6.80%。企業資本中凈資產收益率國有企業為3.50%[29],民營500強企業凈資產收益率為14.33%,筆者據2018年1—11月全國國有及國有控股企業經濟運行情況推算,數據來源于財政部網站。本文考慮大部分民營大中型企業,將其下調為10%。將上述數據代入式(7)得到ΔY2,低59 248.00億元,高63 538.00億元,其損失占2018年GDP的比重低為6.58%,高為7.06%。

3.資本配置體制改革的經濟增長潛能預測

對國有企業與民營企業間資本要素配置從歧視性供給還原為競爭中性供給,銀行和資本市場對不同所有制的貸款和債券資金供給比重,從目前的國有企業占60%、民營企業占25%, 盛希泰[30]認為這一比重占到78%,但筆者認為這一估算似乎過高,因為加上民營企業25%的貸款,超過了100%,存在著高估。通過16年的時間,按照貸款和債券年均低增長5%方案或高增長9%方案,比重逐步向國有企業15%和民營企業75%改善,每年股權資本向民營企業調整2.65個百分點,國有企業與民營企業間的貸款成本差仍假定為2.10%;1980—2017年,國有企業權益資產年均增長率低力度改革方案為8%,高力度改革方案為10%,國有企業所有者權益資產從占比60%降低到15%[31-32],國有企業與民營企業凈資產收益率之差為6.50%。資本邊際收益率假定從目前的100%下降為2035年的50%。

改革釋放經濟增長潛能分攤到未來16年,按照低力度改革方案和高力度改革方案,包括剩下兩年減稅降費的經濟增長潛能,每年改革帶來的經濟增長潛能如圖1所示。

(三)人口淤積與勞動力錯配改革的經濟增長潛能

本部分將人口和勞動力在城鄉及農業、非農業中的錯配還原,以估計城市化滯后和農業勞動力淤積造成的產出損失。本文再次基于標準的柯布—道格拉斯生產函數模型,在索洛殘差法計算TFP的基礎上,認為在勞動力和資本等傳統要素既定的情形下,TFP的提高可以由體制改革和市場化等引致,即索洛殘差本質上反映的是一個國家或者地區經濟發展中的技術進步、效率增進、規模效應以及改革績效等。因此,針對人口淤積與勞動力錯配的體制改革所產生的經濟增長效應,均可以放入索洛殘差中,如式(8)所示。

對于Δa2的科學計算至關重要。在借鑒國內外相關研究的基礎上,筆者認為,城鎮居民勞均可支配收入減去農村居民勞均可支配收入,乘以淤積在農業中應該轉移而沒有轉移的勞動力,就是勞動力錯配造成的居民總收入減少,可以視為經濟產出損失,即:

其中,FLRr為實際農業勞動力就業率,FLRs為應有農業勞動力就業率,Le為勞動力就業率,CPR為城鎮人均可支配收入,CP為城鎮常住居民總人口,CL為城鎮就業勞動力,FPR為農村居民人均可支配收入,FP為農村常住居民總人口,FL為農村就業勞動力。據世界銀行統計,2016年中國人均GDP為12 500美元,參照日本、韓國和中國臺灣人均GDP為12 500美元發展水平時,中國農業勞動力就業率應在15%左右。再充分考慮到時代發展農業生產方式、生產手段和生產內容等的技術進步和規模化,農村勞動力多而平均耕地少的基本國情,農業勞動力就業率最多也不應超過10%。本文較保守地估計正常市場化進程農業勞動力就業率為12.00%,而2018年農業勞動力實際就業率為26.11%,勞動力錯配率為14.11%。

國家統計局公布的數據顯示,2018年,全國總人口為139 538萬人,就業勞動力為77 586萬人。其中,城鎮常住居民為83 137萬人,人均可支配收入為39 251元,居民總收入為326 321億元,就業勞動力為43 419萬人,勞均工資、創業和投資等可支配收入為75 156元;農村居民可支配收入為14 617元,農村常住居民為56 401萬人,可支配總收入為82 441億元,就業勞動力為34 167萬人,勞均農業(包括兼業)及農村其他行業工資和創業等居民可支配收入為24 129元。

將上述數據代入式(9)得到ΔY3=55 861億元,約為2018年GDP的6.20%。

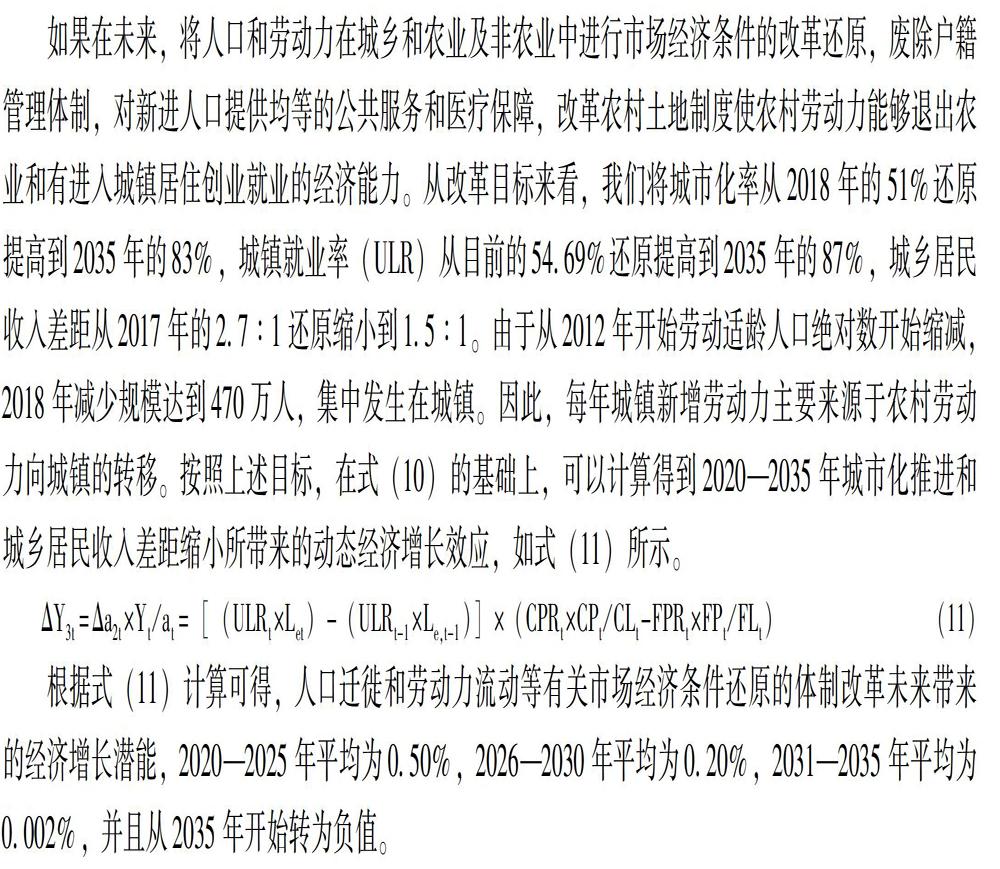

如果在未來,將人口和勞動力在城鄉和農業及非農業中進行市場經濟條件的改革還原,廢除戶籍管理體制,對新進人口提供均等的公共服務和醫療保障,改革農村土地制度使農村勞動力能夠退出農業和有進入城鎮居住創業就業的經濟能力。從改革目標來看,我們將城市化率從2018年的51%還原提高到2035年的83%,城鎮就業率(ULR)從目前的54.69%還原提高到2035年的87%,城鄉居民收入差距從2017年的2.7∶1還原縮小到1.5∶1。由于從2012年開始勞動適齡人口絕對數開始縮減,2018年減少規模達到470萬人,集中發生在城鎮。因此,每年城鎮新增勞動力主要來源于農村勞動力向城鎮的轉移。按照上述目標,在式(10)的基礎上,可以計算得到2020—2035年城市化推進和城鄉居民收入差距縮小所帶來的動態經濟增長效應,如式(11)所示。

根據式(11)計算可得,人口遷徙和勞動力流動等有關市場經濟條件還原的體制改革未來帶來的經濟增長潛能,2020—2025年平均為0.50%,2026—2030年平均為0.20%,2031—2035年平均為0.002%,并且從2035年開始轉為負值。

(四)土地要素配置市場化改革的經濟增長潛能

在一般的索洛模型中,土地不作為變量計入模型。主要是因為一國已經利用的土地是一個固定而不再擴大的量,因交易并定價已計入了資本項K里,長期來看土地的邊際投入遞減。

1.土地要素配置市場化改革經濟增長潛能最大的討論

對于體制轉軌國家,不含土地變量的索洛模型可能存在投入產出測算偏低的缺陷。理由是:首先,由于農村、城鎮和工礦用地不允許市場交易的二元體制,規模巨大的土地作為生產和生活資料其價值為零,如果將其改革進行市場交易,其價值是從零到市場交易價格的釋放,對于經濟增長有著配置改善的巨大潛能。其次,土地與裝備資本有著很大的區別。后者由于技術進步而貶值,前者因不可再生的稀缺性而不會貶值;后者到使用的物理年限后報廢,前者折舊到年限收回投資后永不滅失而可以零成本永久利用;土地因外部性,如交通條件改善、人口和市場集中而不斷升值,而裝備資本一般沒有這種外部經濟性質的溢值。再次,一國可以利用的土地占國土總面積的比重是可以變化的,如果比重較低,至少在改造增加可利用土地的階段,土地是不斷增加的,需要在索洛模型的內生要素中加以表達。最后,從家庭財富的結構看,一般來說,住宅等不動產是其最大的部分;從勞動者消費支出的比重來看,購買住宅按揭支出和租房支出通常占一般勞動者收入的三分之一左右;而且技術進步迭代貶值快,不動產則輕易不會貶值甚至會升值;在許多國家,房地產業產值的增速往往快于GDP的增速。因此,偏重于廣義技術進步TFP大部分來自于教育普及和深化、知識進展和外溢、科學技術進步以及技術向產業的轉化,與房地產增加值占GDP比重高,居民支出房租和按揭以及財富中不動產等比重大的實際可能相悖。

有的學者認為,不論現有土地制度缺陷有多大,所有微觀個體/企業都會在給定的制度條件下追求自身利益最大化。這是存在一些體制扭曲條件下的宏觀經濟系統達到均衡狀態的微觀基礎,即“扭曲均衡”。它描述了這樣一個狀態,即在一個宏觀經濟系統內部,由土地制度導致的扭曲成分(部門、要素、產品)已經被非扭曲的部分吸收了。這種看法有正確的部分,也有需要討論的部分。農村土地在嚴格禁止交易情況下的大部分利益和產出扭曲,并不能被非扭曲的體制所吸收。在禁止農村土地交易、限制土地使用用途和不供應建設用地指標時,農村居民為了自身利益最大化,在農村中建造小產權房、農業觀光大棚、小加工廠、鄉村客棧和農家樂飯店等。這實際上就是以個體對利益最大化的追求來“糾正”體制扭曲造成的不均衡。這種“不合法”的個體利益沖動的非體制扭曲(夾縫中生存)吸收,是一種無使用財產權、無土地建設使用規劃、無建設用地指標和嚴禁變相交易下的非體制扭曲對體制扭曲的吸收。但是,這兩年卻遭到了體制扭曲的強力反向“糾正”,在農村范圍內,土地體制扭曲的利益和產出損失,實際上無法由個體追求利益最大化的非體制扭曲加以吸收。

為什么中國農村的GDP產出被抑制和隱匿?與發達市場經濟國家不一樣的是,體制轉軌國家的許多土地,因為限制交易而不能定價且沒有市場經濟意義上的價值,其沒有登記在各經濟主體價值核算的資產臺賬中。禁止土地交易,沒有交易收入;不能通過定價而作為資本作價投入,或者吸收資本進入,也妨礙了土地本身和其組合資本投入的產出。因此,農村土地和城鎮工礦閑置土地本應有的GDP產出被大規模地抑制和隱匿了。若政府對土地進行交易管制,不讓某類土地交易時,土地要素的所有者或者實際占有者,也就不能通過交易實現其財產性收入。市場既不能傳遞價格信號也不能調節土地供求關系,使得與這些土地有關的經濟活動無法確定生產決策和投資的經濟效率,由此出現了土地、資本及勞動力要素之間組合的障礙、扭曲和低效率,從而無法合理有效地配置土地資源。這就是為什么土地要素配置體制改革比勞動力和資本要素配置體制改革獲得經濟增長潛能大的內在原因。

2.限制土地市場交易的產出損失

由于自然資源部等有關網站沒有公布2018年土地數據變動情況,因而本文在修改時沒能對2017年原有的土地數據進行更新。

限制市場交易配置的土地有農村的大部分土地以及城鎮中企業和事業單位等使用的土地。關于中國目前農村土地制度問題,周天勇[17-18]已經在有關論文中詳細地闡述了,這里不再贅述。

(1)限制農村土地交易的損失和以地為本投資創業受到干預的損失

先討論限制農村土地交易的損失。

農村耕地、林地、草原、園地、村莊用地、鄉所用地和建制鎮用地等,2019年修改《中華人民共和國土地管理法》以前,在正式法律法規上不允許其交易。這次修法也只是放開了其他建設用地部分,并有符合規劃才能進入用地市場的限制,而耕地、林地和宅地等仍然不允許交易。不能交易的農村土地性質是生產資料和生活資料,不是市場經濟中的財富資產和投入生產中的資本,沒有價值或者價值被隱匿和淹沒了,從投資方面講是休眠或者僵尸資產。此外,其不能交易再配置,也就不會有土地要素再配置改善獲得的價值形態的TFP。本文還原土地可以由市場交易配置獲得的TFP增進和經濟經濟增長潛能,即:

如前所述,由于土地要素稀缺性、外部經濟溢值性、投入積累性和非折舊性等,在交易和長期租金提前一次性收取時(產出)體現收入。因此,可以采用式(13)所示的形式計算ΔY4。

本文還原農村土地由市場交易配置,假如每年僅有0.50%的土地能夠交易,將表2的農村土地總價值代入式(13)計算,則2017年可形成經濟增長潛能為23 672億元,為當年GDP的2.98%。

再討論農村土地不是資本的損失。依據未改革前的有關法律法規,農村居民不能以土地折資為本進行入股和抵押等投資和創業。將中國與日本、韓國和中國臺灣農村居民收入結構的比較可得,除了農業收入和務工收入外,農村居民還缺失了以土地為本的創業收入。這限制了土地作為資本與其他要素的結合,極大地影響了農村各類產業的投入和產出水平。假設土地要素可以交易定價,進入生產函數,為資本ΔK2,

需要說明的是,本文并沒有將土地作為一種單獨的要素放入生產函數,而是將其作為資本的一部分,主要原因是為了體現土地資本化的特征,以及還原土地作為一種資本要素,以使土地被隱匿淹沒的價值體現出來。則可以解得土地資本化后形成的新產出ΔY5,或者還原農村土地是資本要素假設條件下的產出損失為:

2017年,假設已經有10%的農村土地作為資本,包括農村居民以土地折資為本進行入股和抵押等投資和創業。同時,假設因土地不能資本化,如閑置、碎片化、小規模和資本投入不足等,體制還原與沒有還原土地生產率之差為10%,則2017年農村土地以資本方式投資和創業所損失的產出ΔY5=473.44萬億元×0.1×0.1=47 344億元,限制農村土地成為資本的損失約為2017年GDP的5.96%。中國農村的凋敝,一個關鍵的原因是限制了農村居民以地為本進行投資和創業。城鎮進入了市場經濟階段,而農村和農業還在土地要素不能由市場交易配置的行政管制經濟時期。

(2)城鎮一些土地不能市場交易和再資本化的損失

在工交水利、商業金融、各項事業等領域中,一是國有企事業等單位用地,相當一部分是無償劃撥的,沒有包含在國民經濟核算中特別是投入的資本要素中,價值被隱匿和淹沒了。二是城鎮中法人和自然使用的經營性建設用地,不能由財產使用權所有者賣出和投資者買入,必須交由國土部門出讓,而大量國有企事業單位又不愿意交出閑置的土地,也使土地無法通過交易配置改善而實現新增TFP。表3給出了2017年城鎮、工交和水利建設用地的潛在價值。

由表3可知,城鎮、工交和水利建設用地中,大量使用的是劃撥土地,其余是地方政府行政寡頭壟斷協議和招拍掛出讓的土地,按照2017年各種用地的價格,這部分土地的價值為304.11萬億元。上述城鎮用地中,一部分是不可交易土地,如行政、公益、國防和居民社區等用地;另一部分是可交易土地,如工商金融企業用地,一些可轉為企業使用的事業用地。一些行政、公益和國防用地中,由于機構壓縮、事業變化、防地調整等可能余出的土地,也可以轉變成可交易土地。一部分工交和水利建設用地,價格雖然很低,但是一旦交易,主要是從第二產業用地或者純粹的工交和水利建設用地變成商業金融等用地和居住用地,土地價格就會上漲。因此,本文估計城鎮、工交和水利建設用地中,按照程度不同總體上有50%為可交易用地,價值約為150萬億元。將其還原為由市場競爭交易,因限制其交易導致閑置和浪費形成的損失可代入式(13)中進行計算。

如果2017年城鎮、工交和水利建設用土還原應有的交易率為0.50%,則損失的交易額為7 500億元,為當年GDP的0.90%。實際上,上述土地如果由市場交易進行配置,一些土地交易后可重新投入生產經營成為資本的一部分。而由于限制交易,這部分土地不能作為資本再進入生產和經營活動,也造成了GDP的產出損失。假如現有的城鎮、工交和水利建設土地交易放開后,可交易的150萬億元存量土地每年可通過交易和土地股權轉讓等,資本化率為1%,一些低利用和閑置未利用的土地在生產經營中得到利用或者提高利用率,土地再配置資本化后其資本生產率與未配置時之差保守估計為10%,代入式(14)得到的產出損失為ΔY5=1 500億元,為2017年GDP的0.19%。

3.土地市場交易與資本化改革的經濟增長潛能

土地市場交易體制改革的方式,即建立城鄉統一、公平和競爭的土地市場,城鄉土地可以資產化和資本化,可進一步獲得土地配置改善帶來的經濟增長潛能。

(1)農村土地交易和以地為本投資創業的經濟增長潛能

結合式(9)可得未來農村由市場配置土地獲得的經濟增長潛能為:

農村居民可以以土地折資為本進行入股和抵押等投資和創業,則每年投入的土地資本為ΔK3=LZ×LKR×LPR,結合式(16),可得土地資本化的經濟增長潛能為:

由此,本文可以用土地要素市場化配置與資本化條件還原改革,預測未來土地制度改革可能獲得的經濟增長潛能。按照2017年農村土地總資產,假定通過低力度改革方案和高力度改革方案,分別還原農村土地交易率為0.15%和0.25%,土地創業投資資本化率為0.35%和0.50%,土地年溢值率為4%,農村居民將土地折資為本進行入股和抵押等獲得貸款投入后,資本生產率為10%。將上述數據代入式(16)和式(17)中,計算未來農村土地制度改革帶來的經濟增長潛能,如圖2所示。

(2)城鎮一些土地放開交易和再資本化的經濟增長潛能

改革城鎮、工交和水利建設的土地配置體制,使其還原符合市場經濟運行的條件。改變目前國有存量土地不可由土地使用財產權擁有者或者自然人交易的體制,還原土地要素由市場交易進行配置,并使土地要素能夠成為有效率的資本進入城鎮和非農業領域的生產和經營,得到利用并提高利用率,實現有效的投入產出。城鎮、工交和水利建設等土地要素的價值體現和產出率的改善,從兩個方面形成未來經濟增長潛能。本文假定將城鎮、工交和水利建設中可交易土地價值為150萬億元,需要先交由土地管理部門,再由其通過行政壟斷出讓方式,還原為市場交易方式。設定年土地總資產交易率為0.20%和0.10%高低力度改革兩種方案,土地資本化率為0.90%和0.60%,土地資本生產率與原低效土地資本生產率之差為10%,設土地資本邊際生產率從2018年的100%下降至2035年的60%,土地年溢值率保守估計為5%。將上述數據分別代入式(16)和式(17)中,城鎮放開二級土地市場交易和土地再資本化改革,在未來16年,按照低力度改革方案可獲得年均0.31%的經濟增長潛能,而高力度改革方案可獲得年均0.57%的經濟增長潛能。

4.城鄉土地制度改革的總經濟增長潛能預測

城鄉綜合,通過還原土地要素市場配置方式,從目前的限制市場交易,改革為由市場交易決定配置,并鼓勵以地為本投資創業和土地資本深化,則未來16年,國民經濟會獲得較強的年均經濟增長潛能,其經濟增長潛能動態穩定,并且長期來看有邊際遞增的趨勢,如圖3所示。

馮永琦[33]從數量關系方面分析了中國臺灣土地制度改革推動經濟增長的內容、機制和途徑,中國臺灣1961—1999年GDP平均增長率為8.90%。他認為,土地問題解決適當或者說土地制度改革徹底和成功的國家和地區,生產力的后勁很強,能夠形成經濟快速增長以及持續增長的內在動力。

上述經濟增長潛能的來源在于,土地要素配置的市場化改革,實際是農村無價、城鎮劃撥和城鄉低價土地貨幣化的過程。除了獲得新的經濟增長潛能外,還有一個重要的功能在于,土地價值從無到有,或者從極低到合理的價值表達,使國民經濟有了一個吸收社會原來超發和中央銀行再供應貨幣的巨大水池。貨幣附加于原來無價值和低價值的土地上,經過重新配置后投入有效率的領域,與勞動、資本和技術等要素組合,使許多土地變成了有價值的良性資產。這對支撐適度寬松貨幣政策、穩住貨幣供應收縮和促進經濟增長、去除農村和國有企業債務杠桿、降低金融體系不良資產比重、吸引外流資金、穩定人民幣匯率等,都有著非常積極而重要的意義。

(五)改革獲得經濟增長潛能結構分布與總經濟增長潛能估計

本文將上述各項改革未來釋放經濟增長潛能進行匯總,結果如表4所示。

首先,減稅降費安排的時間為2019—2021年三年,形成的年均經濟增長潛能為0.43%。2019年減稅降費為2萬億元,但是其獲得的經濟增長潛能可能被中美貿易摩擦、環保和土地整治等成本所抵消。減稅降費改革獲得經濟增長潛能的時間短、比重較小,但由于消費需求萎縮和生產過剩,企業無法以價格上漲、轉移成本、規模化和薄利多銷的方式消化稅收社保行政收費等高成本,如果不降低稅費負擔率,相當多的企業可能破產、倒閉和注銷,波及就業和社會穩定。因此,通過減稅降費使經濟主體得到休養生息,關系到社會穩定并盡力擴大就業、提高居民收入、增加消費需求和保住國家稅基等重大國民經濟情勢,是一項緊迫而必要的改革。資本要素在國有企業與民營企業間的配置改善,與國民經濟所有制結構、國有企業混合所有制、虧損國有企業退出、信貸債券股市資金中性供給等體制改革有關。從國有企業改革的歷史看,快速改革震動較大,不可能短期內完成,涉及職工安排、債務債權糾紛、企業文化磨合、資產評估高低、政府各部門程序等非常復雜的方方面面。因此,按照國有企業資本占全部企業資本比重調整到合理標準上,筆者認為需要16年左右的時間,年均釋放經濟增長潛能在0.29%—0.36%,資本配置體制有關的改革占全部改革釋放經濟增長總潛能的12%—15%。

其次,蔡昉[34]認為,推進人口遷徙和城市化,戶籍改革、新移民教育醫療均等化、政府幫助安排遷徙人口居住和農村農業等體制改革,進入城鎮的人口市民化,勞動力要素配置改善,會帶來1—2個百分點的經濟增長潛能。包括周天勇[35]在未進行詳細計算前也曾經估計,今后十年左右時間內,每年會帶來1.50個百分點的經濟增長潛能。但計算的結果并不如此。雖然人口淤積在農村和勞動力在農業領域錯配造成的產出損失很大,但是不可能在很短時期中轉移釋放出來;同時農村中存在近8 000萬沒有能力再進入城鎮的錯過城市化人口[20];還有由于未來經濟主力人口收縮的經濟損失,抵消了勞動力轉移帶來的經濟增長潛能。因此,出現了勞動力要素配置體制改革經濟增長潛能不顯著的狀況。人口遷徙和勞動力配置有關的體制改革,釋放的經濟增長潛能16年中平均為0.22%,占改革釋放總經濟增長潛能的比重按照低高力度不同的改革方案為7.50%和11.50%。然而,如果因此而不推進戶籍等制度改革而放緩人口城市化和勞動力轉移的進程,則經濟下行的壓力會更大。再次,特別需要指出的是,城鄉土地制度改革將是未來國民經濟獲得經濟增長潛能的最大來源,按照低高力度不同的改革方案,分別占不同力度改革獲得總經濟增長潛能的73.20%和80.10%,其中農村土地制度改革分別占到不同力度改革獲得總經濟增長潛能為61.30%和68.20%,并且邊際增長潛能穩定略升;2020—2035年,低力度改革方案土地制度改革帶來經濟增長潛能從1.30%增加到1.51%,高力度改革方案土地制度改革帶來經濟增長潛能從2.16%增加到2.53%。

最后,從還原2017年和2018年各項體制扭曲損失的靜態數據分析,扭曲的勞動力要素配置體制、土地和資本要素在國有企業與民營企業之間的錯配,包括國民收入在政府支出與企業間分配不當,其造成的產出損失都很大,若一次性改革從理論上來講可以帶來很可觀的經濟增長潛能。但是,基于動態的視角,一些改革不可能一年完成,如降低宏觀稅負到合理水平、土地和資本要素分配體制理順需要幾年時間,國有企業改革更需要十幾年的時間,并且其動能是逐年和長期釋放的;而如勞動力要素配置體制改革,其動能除了逐年釋放以外,因人口相對甚至絕對收縮、結構老齡化等,其配置改善的經濟增長潛能被其不同程度地抵消。樂觀的是,總體上通過各種假設條件還原市場經濟體制,推進各項要素流動、交易等配置體制的改革,在人口因素決定的增長趨勢基礎之上,未來16年,年均獲得兩個百分點左右的經濟增長潛能,從而在這一階段,支撐和實現國民經濟7%—6%—5%的中高速增長還是有可能的。

四、消費與生產的平衡:供給自動創造需求還原

如前所述,由于索洛模型是一個新古典主義的供給側投入產出模型,其假設市場在政府不過度干預情況下,供給可以自動創造需求。然而,在中國現實的國民經濟運行中,政府通過干預人口生育、國民收入分配、人口遷徙及勞動力流動、土地要素市場化和資本化等,壓縮了居民收入,使資本和技術創造的供給不能被居民有支付能力消費需求所理想地購買,特別是遇到出口增長不確定和下行及進口加大時,生產能力發生了嚴重的過剩。在這一部分,筆者采用居民收入和有支付能力消費需求還原法來描述這一機理和過程,對供給能否自動創造需求的假設進行驗證。

(一)宏觀經濟的居民收入還原

1.還原不實行計劃生育時國民經濟應有的居民收入

由于中國對人口增長進行行政干預,即實行計劃生育時間較長、力度較大,與人口生育率和增長率自動下降的國家比較,出現了人口生育率和增長率提前下降,少子化和經濟主力人口相對較快收縮,老齡化趨勢越來越嚴峻的局面。本文還原不實行計劃生育情況下的那部分居民收入為:

其中,ΔFR1為干預人口生育的居民收入損失,DPO和OPO分別為按照標準的人口自然增長趨勢應有人口和干預情況下實有人口,POER為就業率,POI為居民總收入,WL為就業勞動力人數。

參照周天勇和王元地[21]對于1970—2015年實行計劃生育減少人口數的測算結果,按低、中、高三種情形分別為2.17億人、2.74億人和3.17億人。假定2018年累積減少的人口為2.80億人,則應當還原的居民收入ΔFR1=79 059億元,應有但損失的居民收入占2018年GDP的8.78%。

2.還原干預遷徙和勞動力流動造成的居民收入損失

假設沒有對人口遷徙和勞動力流動進行干預,城市化正常推進,勞動力自由流動,第一二三產業就業比例合理,城鎮較高收入水平的人口相對增多,城鄉居民收入差距相對縮小,則有:

其中,ΔFR2為干預人口遷徙和勞動力流動的居民收入損失,URP為城鎮戶籍人口,UNP為城鎮非戶籍人口,URI為城鎮戶籍人口人均可支配收入,UNI為城鎮非戶籍人口人均可支配收入,RRP為實有農村人口,SRP為應有農村人口,RRI為農村人均可支配收入。

2018年,中國城鎮戶籍人口為60 517萬人,城鎮非戶籍人口為22 620萬人,實有農村人口為56 401萬人;城鎮戶籍人口人均可支配收入為42 744元,城鎮非戶籍人口人均可支配收入為23 344元,而農村人均可支配收入只有14 617元。按照中國人均GDP水平,市民化的城市化率應當在71%左右,農村人口應當為40 466萬人,城鎮戶籍人口應當為99 072萬人。還原人口遷徙和勞動力流動體制符合市場經濟條件,則應有但沒有的居民收入為:ΔFR2=88 703億元,占當年GDP的9.85%。

3.還原干預土地配置造成的居民收入損失

首先計算土地不能交易造成的居民收入損失。2017年農村土地資產為473.40萬億元,由于農村土地被政府嚴格控制不能交易,農村居民幾乎沒有交易性財產收入。將假設條件還原,即農村土地可以交易,農村居民獲得的土地財產性收入可以代入式(9)計算,如果按照交易率為高中低1.5%、1%和0.5%三個水平計算,假定政府稅率為30%,因政府對土地交易管制產生的農村居民收入損失如表5所示。由表5可知,由于土地交易的管制,不僅造成農村居民財產性收入損失,政府也失去了相關稅收。假定2017年農村土地交易率為1%,應有但沒有實現的農村居民收入為33 183億元,應有但沒有實現的政府收入為14 157億元。

其次計算農民不能以地為本投資和創業造成的居民收入損失。將2017年數據代入式(10)計算,假定有10%土地資產投入投資和創業,投入資本重整后的土地組合與原土地狀況生產率差為10%,其中一半為農村居民土地凈收益,則農村居民當年土地投資和創業形成資本獲得的收入應當為23 670億元。則2017年所損失的總收入為:ΔFR3=33 183億元+23 670億元。因為自然資源部沒有公布2018年農村各類數據,我們假定農村土地溢值率為4%,2018年農村居民土地交易收入稅后收入為34 510億元;而農村土地面積不變,土地資本生產率差不變仍與2017年一樣,則2018年農村居民應有但沒有的土地交易和資本收入為58 180億元,占當年GDP的6.46%。

4.還原居民收入總損失與居民收入占GDP的比重

綜上所述,居民收入的總損失為:ΔFR=ΔFR1+ΔFR2+ΔFR3=79 059億元+88 703億元+58 180億元=225 942億元,也即2018年造成了這樣多應有但沒有的居民收入損失,占GDP的25.10%。2018年居民總收入占GDP比重實際為43.75%,如果沒有政府上述三項干預和扭曲,居民收入占GDP比重應當為68.85%,考慮人口收縮減少居民收入部分的不可逆性,除去人口收縮因素,如果對人口遷徙、勞動力流動和農村土地配置及資本化沒有干預,還原的居民收入占GDP比重也應該為60.07 %,基本符合中國這樣發展水平國家GDP居民分配比重的市場經濟標準。

(二)基于居民收入還原的居民消費能力損失估計

居民有支付能力消費需求還原為:ΔFE=ΔFR×CR,即居民收入損失乘以收入消費率。

我們按照支出法計算和還原2018年居民有支付能力消費需求為ΔFE=79 059億元×70.33%(全部居民收入消費率)+(88 703億元+58 180億元)×82.94%(農村居民收入消費率)=177 452億元。可惜的是,如果1978年后不干預人口增長、放開戶籍和建立均等的公共服務體系,土地要素市場配置,國民經濟按照市場經濟原則運行,居民收入占GDP比重合理化,居民有足夠的消費需求能力,不可能發生今天生產嚴重過剩的局面,工業化進程和中高速增長還會有10—15年的時間。

由于人口因素20年內不可逆,除去其造成的消費損失之外,2018年可以還原人口遷徙和勞動力流動,以及農村土地配置體制扭曲造成應有但沒有的有支付能力居民消費需求規模為121 825億元。2018年居民總消費占GDP的實際比重為30.77%,還原后居民總消費占GDP的比重應為44.30%,應有但沒有的居民消費占GDP比重為13.53%。

周天勇[36] 的最新研究還發現,行政壟斷土地市場的高地價向房屋市場傳導,使住宅價格高于合理房價收入比的價格水平;而高房價,又使2018年城鎮居民的收入被轉移38 296億元;傳導到一般商品服務市場上,消費被擠出30 334億元,導致消費需求不足、價格低迷和生產過剩。

(三)還原后消費與產出的平衡

還原應有收入決定的應有消費支出,過剩的產能就可以被利用從而增加工業增長值(ΔIN)。于是,均衡的國民經濟供給與需求之中,還原的ΔIN應該接近于ΔFE。根據上文計算,應有但沒有實現的工業產能ΔIN為121 825億元。本文再計算工業產能過剩規模:

其中,SIN為工業產能過剩規模,GDPIN為工業實現增加值,INR為工業產能利用率。

2018年工業實現增加值為366 001億元,產能利用率為76.5%,產能過剩規模為112 432億元,潛在工業產能為478 432萬元。除了人口因素外,在不干預居民其他收入的情況下,即使不考慮中間品需求,還原應有但沒有的消費需求能力(121 825億元)>工業產能過剩規模(112 432萬元)。毫無疑問,國民經濟運行和增長會滿足供給自動創造需求的條件。

從影響居民收入水平的結構看,體制扭曲主要表現為干預了農村居民收入,農村居民和城鎮非戶籍常住居民人均可支付收入分別在14 617萬元和23 344萬元中低水平上,他們工業品消費還沒有滿足,消費結構中主要是制造業產品。目前產業結構中服務業快速上升,工業化看似結束,主要是與農村居民和城鎮非戶藉常住居民人均收入水平過低有關。

基于TFP分析的視角,上述結果邏輯地說明了如前所述的政府干預居民收入,使模型供給自動創造需求的假設不成立,這樣工業產能利用率不足,由于勞動力和資本退出的粘性和時滯,資本和勞動力要素投入量沒有變化,或者變化小于產出損失變化,要素利用率不足的產出損失侵蝕了廣義技術進步獲得的余值,這是2012年以來TFP對經濟增長貢獻下降的一個重要原因。

(四)還原后居民人均收入增速和居民消費規模預測

到2035年,將居民收入占GDP比重逐步還原提高到65%,居民消費占GDP比重逐步還原提高到50%,按照不同的GDP增長方案,計算結果如表6所示。

如前所述,農業與非農業勞動生產率、農村居民與城鎮居民收入及城鄉與工農之間差距都很大,低收入人群規模不小,城市化和工業化并沒有完成,還有至少十余年的時間。在這個過程中,如果推進市民化的城市化、提高居民收入,結構上政府收入增長要慢于GDP增長,居民收入增長要快于GDP增長,2020—2035年,居民收入應當翻一番半。在此期間,計算的低高兩種力度改革方案的GDP年均增速分別為4.97%和5.99%,而同期居民收入低高兩種力度改革方案年均增速分別為7.14%和8.17%,才能將居民收入還原到占65%和50%的標準。因此, 2020—2035年居民消費規模低力度改革方案從343 927億元擴大到1 004 065億元,高力度改革方案從349 848億元擴大到1 184 016億元,這樣才有可能從根本上平衡產能過剩,改變總供給大于總需求的局面,并且消化一部分關稅降低后擴大的國外產品進口,保證未來16年中有一個寬松的國內消費需求環境和條件,實現國民經濟的中高速增長。

五、結 論

第一,沒有重大和針對性部署的改革,跨越不了中等收入發展階段。由于中國對于人口干預力度要比東亞一些國家和地區大,從20年前人口自然增長影響20年后經濟增長的定律看,經濟主力人口邊際遞增已經轉向了邊際遞減的階段,導致總收入邊際相對收縮,消費需求相對收縮要求已經形成的供給能力不斷地出清,政府過度干預人口在長期經濟發展中造成了供給自動創造需求的失效,使經濟增長可能長期陷入下行狀態。本文基準經濟增長率,用國家統計局調整過的總和生育率計算的人口自然增長率推算而得。如果用每年1%抽樣調查總和生育率計算的人口自然增長率推算,長期基準經濟增長下行的壓力則更大,形勢更為嚴峻。筆者認為,如果沒有重大和精準的體制改革,沒有大的增加要素的戰略,中國僅依靠經濟自然增長進入高等收入國家行列希望很小。

第二,只要堅決推進和落實改革,進入高等收入國家行列的概率就會大大提高。本文按照各方面一般競爭性的市場經濟標準,改革資源配置體制,以還原優化配置各要素的市場經濟條件,來觀察體制改革能夠帶來的要素生產率提高、要素配置優化、技術進步、供給自動創造需求環境等形成的經濟增長潛能。將改革紅利范疇由定性理念變成可量化的分析工具。因此,本文不是體制既定假設下國民經濟增長的預測,而是能動地規劃改革方案,推進大力度改革使國民經濟可能在未來實現中高速增長的估算。以此做了一個在上述人口與經濟增長困境下通過改革順利進入高等收入國家行列的方案。

第三,土地要素市場化配置改革的經濟增長潛能最大,是實現未來國民經濟中高速增長最為重要的推動力。筆者針對一些學者的質疑給予了回答:首先,目前勞動力要素貨幣化已接近完成,未來16年勞動力年均會收縮700萬人。其次,長期的經濟增長中,到了工業化的中后期資本邊際投入產出下降也是一個普遍的規律。中國巨額土地要素沒有資產化和貨幣化,放開交易是從零到市場價值的釋放;土地要素配置的交易收入,以及其資本化的再投入產出,都是經濟強勁增長的來源。再次,未來從總體上看,從一般消費品小康工業化階段轉向了資產富裕工業化階段,也即與土地房屋有關的耐用消費品、建筑、裝修、家具工業制造,包括與庭院、衛生間、廚房、客廳、臥室有關的其他工業制造、建筑和安裝,比重會越來越大。土地要素在資產性工業化中的投入產出貢獻會較大。最后,中國要素組合中,勞動力雖然在收縮但比重過大,資本裝備在過剩,只有土地要素最短缺。與許多國家和地區相比,中國國土人口密度并不高,已利用土地占總國土面積比重較低,通過調節水資源分配,改造未利用土地,可以增加土地要素的供給數量。因此,未來16年,土地要素配置改善和投入增加是替代和彌補勞動及資本要素支撐穩定國民經濟增長的最重要動能。

建議在集體所有和國有不變的前提下,城鄉土地應明晰和確定各自的土地使用財產權。土地使用年期分耕地和林地、住宅地與經營用地等,分別延長為999年、500年和300年。目前耕地三權分置改革,按照產權結構能夠運行、運行效率高和成本低等要求,向所有權和使用財產權兩層結構繼續深化,農村各類土地均可在城鄉統一的市場上競爭性交易。賦予農村居民土地的使用財產權、土地交易收入權和以地為本的創業、投資和建設權,使土地從生產和生活資料變成資產性財富,鼓勵人們擁有土地使用財產權和有效地使用土地,為其美好生活、養老保障和創業投資提供有利的土地條件。

第四,未來經濟發展戰略的重心還是要推動市民化的城市化和繼續延長工業化,進而爭取和營造國民經濟中高速增長寶貴的機遇期。從生活需求結構視角分析,2018年,農村居民和城鎮非戶籍居民為79 021萬人,他們的工業品消費還沒有得到滿足。2020—2035年,應避免城鄉人口流動凝固化,防止國民經濟快速服務業化,克服經濟結構升級早熟和發展的“鮑莫爾陷阱”,將市民化的城市化水平從51%提高到83%,滿足廣大居民工業時代應當享有的生活需要,擴大以工業品為主要內容的消費需求,為制造業發展和升級創造有支付能力的市場需求環境,圓滿地完成工業化應當是未來經濟發展戰略的重中之重。

第五,實現城市化與逆城市化互動轉型和開啟住宅逆高層化進程。未來的城市化,一方面,要繼續推進農業人口向城鎮轉移及其市民化的進程,為其子女提供均等的教育服務,提供與其收入水平相匹配購買和租住的住宅,2035年,市民化的城市化水平達到83%;另一方面,要啟動住宅形態上的逆高層化和逆城市化,放開合作建房和私人建房,形成一戶建、低層、多層和高層結構合理的住宅空間結構;鼓勵城鎮居民到城郊、衛星城、小城市、大城市和農村購買土地和房屋;也鼓勵進城農村居民以市價出售土地和房屋,到城鎮購買新建和二手住宅,以實現人口、資本、土地和房屋的雙向流動和再配置。

第六,通過改革實施居民收入翻一番多戰略。將過去居民收入與GDP同步增長的提法調整為前者增長要快于后者增長,居民收入翻一番多的目標。2020—2035年,在改革推動經濟中高速增長的同時,居民收入年均增速應當超過GDP年均增速1.80個百分點,從而將居民收入和消費占GDP比重過低逐步改善到65%和50%的標準值水平。并且,還應改變以經濟建設和投資拉動經濟增長的模式,形成以居民生活和消費需求為主要內容和基礎動力的經濟增長模式。

第七,未來16年中增加可利用土地供給量。基于索洛模型投入與進入高等收入國家行列增長目標,考慮中國國土利用率低、水資源分布不均衡、人多而已利用土地少等國情,實施調節增加700億立方米水資源分配,改造未利用土地,國土利用率從71%提高到76%,增加5億畝耕地、1億畝園地和1億畝建設用地,可以在上述計算的經濟增速之上,再增加年均0.40%的經濟增速。

第八,深化改革,抓住工業化、城鄉人口雙向流動和調水改土的戰略機遇期。特別需要指出的是,由于經濟主力人口不斷收縮,老齡化不斷加劇,養老金財政負擔和債務缺口不斷擴大,國際競爭力可能不斷減弱的趨勢下,留給我們采取推進重大改革、工業化、新型城市化和實施調水改土戰略的時間也就是10—15年。錯過這一寶貴的機遇期,以后再跨越中等發展階段的概率將大大下降。

參考文獻:

[1] 中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定[M].北京:人民出版社,2013.1-6.

[2] 習近平.決勝全面建成小康社會奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利——在中國共產黨第十九次全國代表大會上的報告[EB/OL].http://www.xinhuanet.com/,2017-10-27.

[3] 白重恩,張瓊.中國生產率估計及其波動分解[J].世界經濟,2015,(12):3-28.

[4] 白重恩,張瓊.中國經濟增長潛力研究[J].新金融評論,2016,(5):62-110.

[5] 劉世錦,劉培林,何建武.中國未來生產率提升潛力與經濟增長前景[J].管理世界,2015,(3):1-5.

[6] 劉世錦.中國經濟增長十年展望(2018—2027):中速平臺與高質量發展[M].北京:中信出版集團,2018.

[7] 李平,婁峰,王宏偉.2016—2035年中國經濟總量及其結構分析預測[J].中國工程科學,2017,(1):21-28.

[8] 林毅夫.8%的增長潛力中國可以再有20年[N].文匯報,2014-11-14.

[9] 姚洋.我為何看好中國經濟增長[J].新領軍決策參考,2012,(13):29.

[10] 李善同,劉云忠.2030年的中國經濟[M].北京:經濟科學出版社,2011.

[11] Zhang,P.,Wang,H.M.Chinas Economic Outlook Into 2030:Transformation, Simulation and Policy Suggestions[J].China Economist,2011,6 (4):4-15.

[12] 周天勇,胡諜,郭姍姍.再論生育管制對國民經濟的因果影響關系[J].財經問題研究,2018,(1):3-13.

[13] Kuijs,L.China Through 2020:A Macroeconomic Scenario[R].World Bank China Office Research Working Paper, No.9,2016.

[14] Hsieh,C.,Klenow,P.Misallocation and Manufacturing TFP in China and India[J].The Quarterly Journal of Economics, 2009,124(4):1403-1448.

[15] Brandt,L.,Biesebroeck,J.V., Zhang,Y.F.Creative Accounting or Creative Destruction? Firm-Level Productivity Growth in Chinese Manufacturing[J].Journal of Development Economics, 2012, 97(2):339-351.

[16] 羅德明,李曄,史晉川.要素市場扭曲、資源錯置與生產率[J].經濟研究,2012,(3):4-14.

[17] 周天勇.索洛模型在分析中國經濟問題時的困境和改進思路[J].財經問題研究,2019,(8):13-23.

[18] 周天勇.論調水改土對國民經濟城鄉要素模塊間梗阻的疏通[J].區域經濟評論,2019,(3):8-17+2.

[19] 郭春麗,曾錚,王蘊.改革影響經濟增長的機理、經驗事實和情景預測[J].經濟學家,2016,(5):45-58.

[20] 周天勇.遷移受阻對國民經濟影響的定量分析[J].中國人口科學,2018,(1):19-32.

[21] 周天勇,王元地.中國:增長放緩之謎[M].上海:格致出版社,上海三聯出版社,上海人民出版社,2018.140,162-167,144-147,144-147.

[22] 田帆.中國未來勞動力供給總量及結構預測[J].全球化,2017,(10):93-107.

[23] 張軍,章元.對中國資本存量K的再估計[J].經濟研究,2003,(7):35-43+90.

[24] 李標,齊子豪,丁任重.改革進程中的中國潛在GDP增長率:估計及預測[J].當代經濟科學,2018,(6):1-13.

[25] 劉生旺,陳鑫.發展中國家稅收改革研究及對中國的啟示[J].經濟問題探索,2016,(7):165-169.

[26] Alm,J.,Martinez-Vazquez,J.,Rider,M.How to Approach Comprehensive Tax Reform:Have the Rules of the Game Changed?[M].New York:Springer,2006.447-471.

[27] 李京文,D·喬根森,鄭友敬,等.生產率與中美日經濟增長研究[M].北京:中國社會科學出版社,1993.

[28] 中國財政科學研究院2018年“降成本”調研綜合組.降成本:2018 年的調查與分析[J].財政研究,2018,(10):2-24.

[29] 中華全國工商業聯合會.2018中國民營企業500強調研分析報告[EB/OL].http://www.acfic.org.cn/zzjg_327/nsjg/jjb/jjbgzhdzt/2018my5bq/2018my5bq_bgbd/201808/t20180820_55528.html,2018-08-29.

[30] 盛希泰.IPO畸形格局亟待破解[J].中國企業家,2018,(20):20-23.

[31] 中華人民共和國國家統計局.中國統計年鑒1981[S].北京:中國統計出版社,1982.

[32] 2018年1—12月全國國有及國有控股企業經濟運行情況[EB/OL].http://www.mof.gov.cn/,2019-01-22.

[33] 馮永琦.土地改革對經濟持續增長的影響——基于臺灣省土地改革的研究[J].農業經濟問題,2014,(7):43-51.

[34] 蔡昉.中國戶籍改革紅利有望帶來1%—2%的潛在增長率[EB/OL].http://politics.people.com.cn,2015-10-19.

[35] 周天勇.深化土地制度改革與理順經濟運行[J].學術月刊,2020,(2):30-43+57.

[36] 周天勇.中國有很大可能在較長時間內實現7.5%左右增速[EB/OL].http://finance.sina.com.cn/zl/china/2018-10-23/zl-ifxeuwws7123546.shtml?cre=zl&r=user&pos=5_4,2018-10-23.

(責任編輯:劉 艷)