智慧海洋技術研究綜述

張雪薇,韓震,2,周瑋辰,吳義生

(1.上海海洋大學 海洋科學學院,上海 201306;2.上海河口海洋測繪工程技術研究中心,上海 201306)

0 引言

海洋科學主要研究海洋中的物理、化學、生物和地質過程的性質、相互影響和變化規律,以及面向海洋資源開發利用的應用技術,為人類認識海洋世界提供了多源、多尺度時空信息的有效手段,并由此產生了定量的新的科學知識。隨著科技的日益發展,許多新興的科學技術滲透到海洋科學領域的發展中,智慧海洋概念孕育而生。智慧海洋[1]是指以信息化和工業化融合[2]建設海洋的系統工程,是海洋信息化的發展,信息與物理融合的海洋智能化技術革新。智慧海洋在海洋大數據的基礎上,利用物聯網,結合海洋云平臺,利用人工智能來實現海洋戰略發展中的智能化處理,利用區塊鏈來降低成本適應海洋領域的發展趨勢。智慧海洋的核心基礎是海洋綜合感知網,智慧海洋的聯通紐帶是海洋信息通信網,智慧海洋的神經中樞是海洋大數據云平臺,智慧海洋核心價值的體現[3-4]是海洋信息智能化應用服務群[5]。本文通過分析海洋大數據、云計算、物聯網、區塊鏈和人工智能技術的發展過程,探究了智慧海洋大數據技術研究方法,并提出了智慧海洋未來的技術發展展望。

1 智慧海洋技術的發展過程

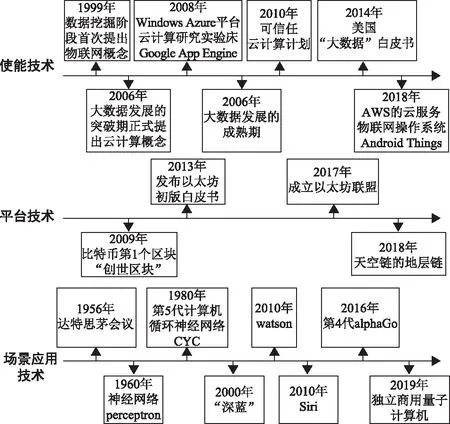

智慧海洋技術主要包括大數據、云計算、物聯網、區塊鏈和人工智能。大數據是基礎,云計算是平臺,物聯網是支撐,三者是智慧海洋的使能技術;區塊鏈是保障,是智慧海洋的平臺技術;人工智能是智慧海洋場景應用的技術支持(圖1)。

圖1 智慧海洋技術組成結構

1.1 使能技術

大數據是一種和傳統數據模式相比具有在獲取、存儲等方面有絕對優勢的數據集合,具有數據規模大、數據流轉快、數據類型多樣化和數據價值密度低等特征。20世紀90年代到21世紀初是數據挖掘技術階段,是大數據的萌芽期。2003—2006年是大數據發展的突破期,社交網絡的流行使得大量非結構化數據出現。2006—2009年,大數據形成并行計算和分布式系統,為大數據發展的成熟期。2014年,美國白宮發布了全球“大數據”白皮書的研究報告《大數據:抓住機遇,守護價值》[6]。

作為智慧海洋的推動力,大數據[7-8]為云計算提供了大量的資源。2006年,云計算在搜索引擎大會上被正式提出[9],標志著一個具有超大規模、虛擬化、高可靠性、通用性等特點的技術的誕生。2008年,微軟公布了Windows Azure平臺[10],雅虎、惠普宣布了聯合研究計劃,推出了云計算研究實驗床,Google推出了Google App Engine[11-12]。2010年,Novell與CSA共同宣布“可信任云計算計劃”,同年,Racksper、AMD等廠商共同宣布開放源代碼計劃。2018年,AWS和VMware 2家公司宣布,VMware正式部署AWS的云服務,AWS允許客戶訂購與其云服務相同的硬件,通過AWS Outposts服務在其數據中心運行。云計算框架分SOA體系、管理中間體系、資源虛擬化和物理資源4個部分。云計算的分布式存儲[13]可以進行大數據的管理,虛擬化[14]可以實現各個資源的有效化自動分配。

物聯網是將具有自我標識、感知和智能的物理實體基于通信技術有效地連接在一起,不受時間、地點的限制,實時采集監測和互聯網來實現物與物之間的關聯[15]。在智慧海洋中,物聯網[16]起著至關重要的作用。1999年,Kevin Ashton 第一次提出把REID技術和傳感器相結合形成一個“物聯網”,物聯網的概念被首次提出。2018年,谷歌發布了物聯網操作系統(Android Things 1.0)。Android Things可以讓開發者大規模構建和維護物聯網設備,且可以幫助開發者將物聯網設備從原型設計推進到商品化(圖2)。

圖2 使能技術、平臺技術和場景應用技術發展過程

1.2 平臺技術

區塊鏈是智慧海洋的保障,是智慧海洋的平臺技術。區塊鏈通過計算數學哈希函數來達成穩定的共識,通過工作量證明排出額外的熵,從而實現低熵的共識狀態,具有不可抵賴、不可篡改等的特點。區塊鏈發展主要經過了3個時期。2009年,Satoshi Nakamoto建立了一個開放源代碼項目,并制作了比特幣世界的第1個區塊“創世區塊”,正式宣告了比特幣[17-18]的誕生,自此區塊鏈技術發展進入1.0時代。2013年,Vitalik Buterin發布了以太坊初版白皮書,標志著區塊鏈技術發展進入2.0時代[19]。2017年,摩根大通、芝加哥交易所、微軟、英特爾等全球20多家頂級金融機構與科技公司共同成立了以太坊聯盟,企業能夠更加容易地使用以太坊區塊鏈代碼,降低了企業成本。同年,資產數字化平臺資產鏈(acchain)分別在美國、英國、柬埔寨和中國全球ICO(initial coin offering)開啟,標志著區塊鏈3.0時代的到來[20]。2018年,天空鏈(skycoin)的底層鏈生態正式發布(圖2)。區塊鏈可以使得貨幣變得穩定,通過建立綠色環保的區塊鏈,結合人工智能,運用身份認證來實現可靠的信用管理。區塊鏈作為智慧海洋的組成部分,在海洋的數據和產品交易方面體現出了巨大的價值性。

1.3 場景應用技術

人工智能[21-22]是智慧海洋場景應用的技術支持。人工智能以智能形成為基本機理,通過研究自動機來實現對人類思維的模擬。1956年,達特思茅會議[23]開啟了人工智能的時代。20世紀60年代神經網絡perceptron(感知機)[24]的到來使人工智能進入了第一個高潮時期。20世紀80年代進入了第2個黃金時代,第5代計算機的開發、循環神經網絡[25]的出現和CYC(大百科全書)[26]等技術隨之興起。20世紀90年代末,“深藍”戰勝國際象棋冠軍標志著人工智能進入了快速發展的時期。2010年,IBM開發了人工智能程序watson。2011年蘋果Siri[27]和2016年第4代AlphaGo[28]更是在與人類的圍棋博弈中大展風采。2019年,IBM 發布全球首個獨立商用量子計算機(圖2)。

2 智慧海洋技術的研究

2.1 使能技術

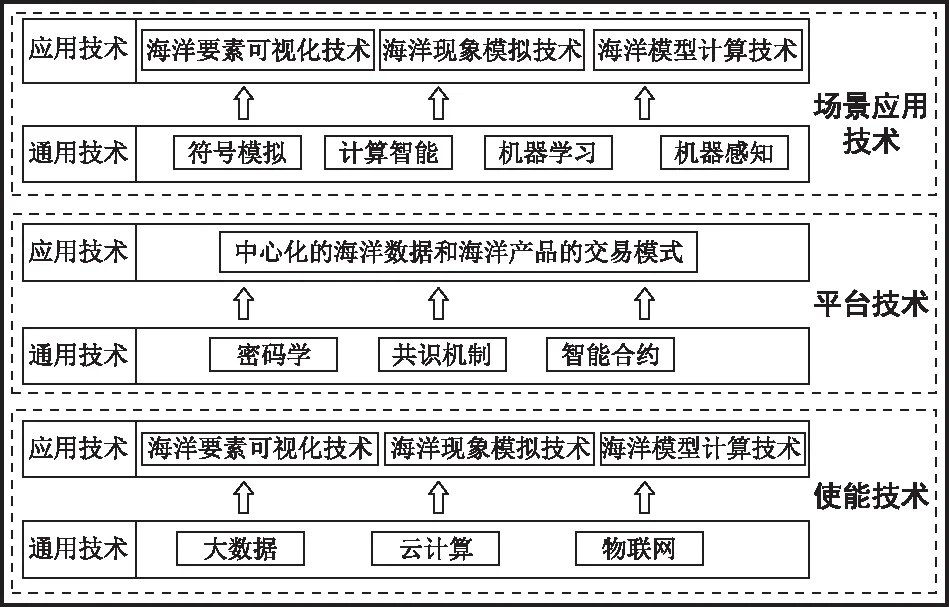

海洋使能技術分為通用技術、應用技術2個層次(圖3)。大數據技術、云計算技術和物聯網技術是使能技術的通用技術。大數據技術是建設智慧海洋的靈魂[29],也是海洋智慧大數據的根本。海洋云計算是智慧海洋的神經中樞,其通過對海洋行業信息基礎設施的建設,以及多種海洋數據資料的交互融合和智慧挖掘,提供海洋存儲計算資源、數據資源和應用資源等支撐服務。海洋空間基準網、海洋導航網和海洋環境觀測網三網聯合形成了海洋物聯網。其應用技術包括海洋要素可視化技術、海洋現象模擬技術和海洋模型計算技術。

圖3 使能技術、平臺技術和場景應用技術的框架

海洋大數據技術應用對象主要是海洋自然科學大數據和海洋社會科學大數據。海洋自然大數據是對海洋自然環境進行監測以及模擬而得到的數據,包括海洋實測數據、海洋遙感數據、海洋模式數據。海洋社會科學大數據則分為海洋戰略數據、海洋經濟數據、海洋文化數據3類。海洋云計算技術包括IaaS(云資源環境)、PaaS(云平臺環境)和SaaS(云服務)。IaaS作用是硬件資源服務,PaaS是管理軟件服務,SaaS是應用軟件服務,其引擎包括可視化引擎、數據引擎、計算引擎以及資源引擎4個部分,云計算平臺直接對外開放應用服務接口,由云端自主去形成解決方案和行業應用。基于云計算[30],許多機構開發了基于海面、水體、海底、海洋重力和磁力等多元化信息集成的海洋地理信息服務平臺[31-32]、一體化架構服務平臺[33]和其他海洋應用系統平臺(如基于云計算的船舶結構物靠泊損傷預防系統平臺)[34]。海洋物聯網技術包括射頻識別技術、無線傳感技術、智能嵌入技術和納米技術。許多部門通過使能技術建立了以海洋地理信息系統[35]為平臺的海洋時空大數據倉庫,在數據倉庫中,運用多環境模態建立深度學習模型,進而構建多層次的實時決策預警系統。例如,“港珠澳大橋島遂工程海洋環境預報保障系統”利用海洋時空大數據和云計算服務平臺技術,為港珠澳大橋的順利完工提供了準確的海洋環境預報的保障。北京航天泰坦科技股份有限公司[36]結合海洋物聯網、海洋大數據[37]以及海洋云計算,將海洋綜合資源、海洋裝備與智能新技術相結合來實現海洋的經濟發展、生態保護以及減災防災等方面的技術支持和服務保障,從而加強在海量數據共享、知識分析與決策等技術領域的應用。2019年,螞蟻金服的數據庫Ocean-Base[38]打破了數據庫基準性能測試的記錄。美國NOAA計劃在2023年推出WoF系統(Warn-on-Forecast),為美國及其近海域提供精細化的天氣預報和災害系統[39]。

2.2 平臺技術

區塊鏈[40]的頭部有區塊號、時間戳、隨機數等組成部分,在區塊體中,則有交易信息。其采用選舉類共識、證明類共識、聯盟類共識、隨機類共識和混合類共識等共識機制來進行數據廣播,從而保障數據的安全性。在海洋區塊鏈對應的海洋平臺技術的框架中,海洋平臺技術分為通用技術、應用技術2個層次(圖3)。通用技術包括密碼學、共識機制和智能合約3類技術,并在此基礎上建立去中心化的海洋數據和海洋產品的交易模式,從而更快捷地完成交易,具有可靠性、穩定性、效率性和互聯性特點。傳統的海洋數據和海洋產品交易模式中,存在著交易不安全、責任難以追查、交易用戶之間個人隱私泄露等問題;而海洋區塊鏈所建立的信任機制通過比特幣[41-42]來實現用戶的隱私權的保護,利用公鑰加密和數字簽名來保障海洋各個交易之間的安全性和不可篡改性,使得獲得的海洋交易產品信息和海洋交易數據不可篡改、無法偽造從而保障自主交易。例如,2018年,英國海事船社Lloyd’s Register宣布已開發出了一種區塊鏈平臺,旨在提高船舶注冊效率[43-44]。荷蘭公司Waste2Wear 2019年在巴黎舉行的國際紡織品博覽會Premiere Vision上展示了世界上第一批使用區塊鏈技術完全可追溯的回收海洋塑料面料,通過實施區塊鏈技術,為回收紡織品的供應鏈帶來更多的透明度。

2.3 場景應用技術

海洋大數據多為非結構或半結構化數據,數據之間關系復雜或無關聯。在智慧海洋中,人工智能技術作為其核心技術支撐海洋場景應用服務,如海洋遙感圖像檢索、海洋場景分類、海洋水下目標的識別以及海洋數據預測等[45]。海洋場景應用技術分為通用技術、應用技術2個層次(圖3)。通用技術包括符號模擬、計算智能、機器學習和機器感知4種基本技術[46]。在符號模擬中,包含圖搜索、自動推理、符號學習等方面;計算智能中包含神經計算、進化計算、免疫計算等方面;機器學習[47]中包含歸納學習、模式學習、統計學習、深度學習[48-49]等方面;機器感知則包含計算機視覺、語音識別、自然語言處理[50]、圖像識別等方面。其應用技術包括海洋要素可視化技術[51-52]、海洋現象模擬技術[53]和海洋模型計算技術[54],應用在海洋渦流[55-56]、海冰[57]和碳匯量[58]等研究領域中。人工智能技術以數據為驅動,如人工智能中的深度學習可以采集大量的海洋大數據樣本,不斷地提高學習效率來提取數據中的信息來挖掘數據之間的關聯,從而提高數據處理效率和精度。又如英國自然環境研究理事會通過大數據技術和人工智能技術,構建一個全方位的船舶自動監測網絡[59]。英國皇家海軍與英國國家海洋學中心利用海洋人工智能技術提升反潛任務艦艇上的無人潛航器的能力。Ducournau等[60]提出一種基于深度學習的圖像超分辨率模型與復雜的卷積神經網絡的方法,對海量的海表面溫度(SST)數據[61-62]進行研究,評估用于海洋遙感數據的深度學習體系的效率與相關性。結果表明,經過特殊訓練的海洋衛星遙感數據的深度學習模型能支持重建高分辨率海洋表面溫度場。中集藍海洋科技有限公司利用“長鯨一號”,通過智慧海洋技術實現了實時反饋海洋水文信息、監測數據,在飼養方面實現了自動化作業,可以自動投餌、清洗漁網、提升網衣等。

3 結束語

海洋信息體系建設中海洋數據日趨龐大、海洋數據處理的傳統模式無法滿足相關部門的業務化需求,以及海洋數據和產品的安全性和隱私性等問題已影響了我國海洋強國建設的步伐。發展海洋人工智能和海洋區塊鏈,結合海洋物聯網,推進海洋云計算平臺來實現海洋大數據的可視化和數據挖掘,實現從技術層面到業務化應用層面質的提升,從而使得海洋信息和產品交互模式更加平民化,實現智慧海洋價值勢在必行。

海洋遙感信息包含海洋大數據(海洋水文、海洋生態、海洋物理等方面的自然數據和與海洋相關的社會數據),利用云計算可以實現處理海洋遙感信息的自動化,利用海洋遙感信息物聯網平臺來構成智慧海洋建設中的基礎底層技術;利用區塊鏈技術的去中心化來實現海洋遙感信息處理的智能化。

結合智慧海洋的發展要求,在未來的海洋技術體系建設中,加強海洋遙感信息共享和相關產業結合;集合國家現有的海洋觀測、監測和資源調查等資料,來加強獲取海洋的全要素實時遙感信息。利用多種通信手段來實現未來覆蓋全球海洋的通信能力以及遙感信息的傳遞與交換服務。建設海洋大數據資源體系,構建云平臺,加快發展使能技術,提高海洋遙感數據處理分析能力,建設多層次、一體化的海洋遙感信息安全管理體系,是遙感信息在智慧海洋建設中的發展趨勢。

目前智慧海洋技術雖逐步完善,但為更深層更廣泛的應用,還需開展大量的工作。如海洋大數據的可視化技術和分析技術,海洋云計算的多核分布式計算,海洋物聯網的由不同對象與服務以動態網絡的形式構成的無系統構架,解決通信、計算、導航、感知等問題,海洋區塊鏈從貨幣出發逐步向資產端管理、存證領域、海洋信息共享的擴散機制,海洋人工智能從弱人工智能向強人工智能的轉變,在強人工智能理念下的人類認知海洋的腦科學等。隨著智慧海洋技術的發展,未來各類海洋技術將不斷挖掘出新的需求,創造新的價值,實現海洋空間認知的新跨越,推動智慧地球科學的發展。