60年前的“小升初”

黃永順

時下的家長十分關注孩子的早期教育,有些父母在孩子出生后就開始制定輔導計劃。我讀小學是在20世紀60年代的宣武區,相較現在,我們那個時候的學生生活寬松很多。

我小學畢業時,一般原則是本區就近入中學,但也有自己擇校的機會。在升學考試前每人填報報考志愿,是分階梯的三個學校,也可以填上服從分配。志愿學校可以是本區范圍內的,也可以是市內任意學校,所有學校都是以分數擇優錄取。雖然可以填報跨區學校,但區之間交換學生的名額是有限的,錄取難度相對較大。

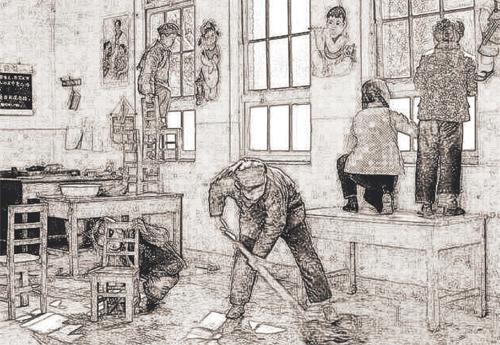

畢業和升學考試都是考算術和語文兩科,連續兩天上午考試。考試時靜校,全學校學生停課兩個半天,給畢業班創造一個安靜的考試環境。考生進考場(教室)沒有準考證,按照學號入座,監考老師要仔細檢查考生攜帶的用品,除鋼筆外,其他都不可帶入考場。

我6年的小學學習生活中,父親從來沒有到過我的學校,也沒有給我開過家長會。但我參加升學考試的那天,他特意請假,連續兩天送我去學校,送我進校門后才去上班。進考場那個瞬間,也可能是因為父親親自來送,我緊張又激動。父親是我背后的一座靠山,給了我依靠、壓力,同時也給了我信心。

考算術的那天早晨,父親還親手給我做了早飯。而后他默默地看著我吃飯,臨出家門時才說:“我今天也送你去考試!”路上,一貫少言的父親,開始和我聊天,我心不在焉地聽著,默默不語地跟著他前行。但我知道,他是在給我排除壓力,讓我輕松地參加考試,爭取最好的發揮。

我和父親分手時,父親站在校門外的坡道上,又一次檢查了我隨身攜帶的鉛筆盒,將我一貫使用的鋼筆拿了出來,望著我說:“鋼筆水灌滿了嗎?”我趕緊說:“昨天就灌滿了!”父親稍微頓了一下,然后從自己的上衣兜拔出兩支他自己也不舍得經常使用的鋼筆,輕輕地放到鉛筆盒里,淡淡地說:“還是用我的鋼筆吧!一支先使用,備用一支,這樣可靠些。”父親如此細心,竟然已經提前準備好兩支鋼筆,還都灌滿墨水。我呆呆地站著,除了“知道了”不知說什么才好。我心里明白,這是如山的父愛,是父親的寄托和希望。父親在校門口的那個情景,直到現在都深深地印在我的腦海里。

父親的這兩支金筆,我太熟悉了。那支黑色、筆桿粗壯的是“關勒銘”老牌金筆,是他考上大學時爺爺獎勵他的。父親讀書時一直將這支筆當作珍品,他只有考試答卷時才舍得使用。另一支淺駝色的“英雄”牌金筆,是1964年由于父親為翻譯和出版《毛澤東選集》四卷的民族文字版作出貢獻,而得到的獎品。這兩支金筆是他最貴重的紀念品,并一直珍藏著。一般情況下,他是不會將這兩支鐘愛的筆給我使用的。然而這次考試,他將兩支筆統統給了我。如此優厚的“待遇”,給我增添了幾分無形的壓力。

我認真地將鋼筆放在筆盒里,又收進書包。這時父親又遞給我兩張白紙,問我:“今天是考算術吧?”我接過白紙說:“是!”父親又說:“你把答案記在紙上,晚上交給我。”在父親的目光下,我一邊點著頭,一邊往學校里面走。沒走幾步,我又聽到父親的聲音:“答題時別緊張,就當是普通做作業,要反復檢查,沒到交卷時間,千萬不要提前交卷!”我又一次停住了腳步,再次默默地點了點頭。父親太了解我了,他知道我有提前草率交卷的壞毛病。我反躬自省,望著父親,退著步,走進校門。父親目送著我,直到我進了校門后才離開。

走向教室的路上,我下定決心,一定要考出好成績,考上第一志愿的學校,回報父母多年來含辛茹苦的培養!就這樣,我懷著復雜的心情走進考場。巧合的是,監考老師恰巧是我母親的同學。雖然對我很熟悉,但老師還是讓我拿出書包里的攜帶物品。我掏出了鋼筆和那兩張白紙。老師仔細看了看兩張空白紙,猶豫了一下,還是讓我將白紙帶進考場——算是”走后門”了。

畢業試卷是學校自行出題,都是油印機印的;而升學考試的試卷則是北京市統一出題,是鉛印的。看著這張試卷,一種嚴肅感“襲擊”了我……卷子很長,鋪在桌面上,一直拖到我的膝蓋下。卷子左邊是題目和答題位置,右邊縱向是不寬的空白,上角標明“計算處”,是考卷上特有的草稿紙。

考題難度比我復習的內容簡單了很多,我很輕松地做完了卷子。想起父親的囑咐,我又一遍遍地檢查著。我覺得查不出錯誤了,幾次抬起頭來看看監考老師;老師則用異樣且會意的眼光回敬了我。我心領神會,老師是讓我再檢查檢查。也可能是我母親托付他們看著我,不許我提前交卷。我趕緊又低下了頭。

在考場上,我將自己的算術題答案抄了回來。父親下班后,我就將抄回來的答案交給了父親。晚上母親沒有回家,作為區里算術科目的閱卷老師,到宣武區陶然亭一帶的某地閱卷,且封閉一周時間。這一周,我和父親都焦急地等待著。

母親回家后,便立即將我抄回來的算術題答案,按照全市閱卷的統一標準給我打了分。我自以為可以得到滿分,但沒想到還是出了錯誤。那是一道應用題,答題時我疏漏了一步。題目大意是:卡車卸到地面一堆沙子,給出了沙子的底直徑、高和沙子的比重。母親告訴父親:“這孩子還是粗心!他只算到圓柱體的重量,他忽略了沙子是圓錐體,忘記除以3了!這是6分的題,要扣一半的。”最終,我沒有得到滿分。那個讓我失誤的考題,使我至今烙記在心。

父親知道了我的答卷情況后很生氣,不說話,也沒有一絲表情。我知道父親的習慣——他不理睬我,就表示他很惱火。我膽怯地躺在自己床上默默無言,想著父親支持我報考西城區的中學,想著父親的關懷,很慚愧。后來,我就懷著愧疚的心情睡著了。

不知過了多久,我朦朧中聽到了父母的交流。父親問母親:“綜合全區的情況,你估計一下,他的成績還可以吧?能考上西城的學校嗎?”母親猶豫了一下說:“算術是他的強項,應該盡可能地搶些分。一個粗心就失去了3分,挺可惜的。作文不是他的強項,肯定會丟掉一些分。今年宣武區跨區的名額只有35人,你要有心理準備,很難說的!”父親重重地嘆了口氣,感慨地埋怨著:“他粗心浮氣的壞毛病已經養成,今后會害了他的!”

最終,我還是沒能考取西城區的志愿學校。知子莫如父,以后的我,還真的吃了不少粗心大意的虧……