不同管理措施對海南冬季辣椒生長及經濟效益的影響①

王熊飛劉存法祁君鳳張珂龍笛笛李博賑李曉

(1海南省土壤肥料總站海南海口571100;2海南省澄邁縣農業技術推廣中心海南澄邁571900)

海南省農田耕作制度以“稻-稻-菜”為主,這種耕作制度使得晚稻與冬季瓜菜之間的茬口間隔時間極為緊湊,晚稻收割10 d后冬季蔬菜種植開始,早的甚至在收割3 d后開始種植。近年來,海南省普及晚稻機械收割,且稻草大多就地還田。研究表明,辣椒采用地膜加稻草覆蓋栽培技術,不僅能改善根部環境,而且還可以減少人工投入,降低農事操作對植物的傷害;在冬季低溫環境下,能促進辣椒正常生長,有效緩解翌年溫度回升對根系造成傷害[1]。然而,在實際生產中,由于晚稻和冬季蔬菜的茬口銜接緊湊,為趕時節和方便整地,種植戶往往對稻草采取就地焚燒。焚燒稻草不但引發環境污染[2],而且降低土壤有機質和微生物含量[3-5]。為保障良好的生態環境,海南省農業行政主管部門已明令禁止焚燒稻草,并且推行稻草綜合利用[6]。為此,結合當地的生產現狀,在辣椒種植主產區開展了田間試驗,通過不同的農藝措施,為海南辣椒的增產、農戶的增收提供科學依據。

1 材料與方法

1.1 材料

辣椒品種:‘南方1號’。當年晚稻收割的水稻秸稈。

秸稈腐熟劑,有效活菌素≥4.05×1010個/g,有效活菌包括枯草芽孢桿菌、綠木霉等;粉劑,海南金雨豐生物工程有限公司提供;尿素,N≥46.4%,國產;復合肥,N-P2O5-K2O:15-15-15,國產;高鉀復合肥,N-P2O5-K2O:12-10-24,國產;有機肥,有機質≥45%,N+P2O5+K2O≥5%,國產。

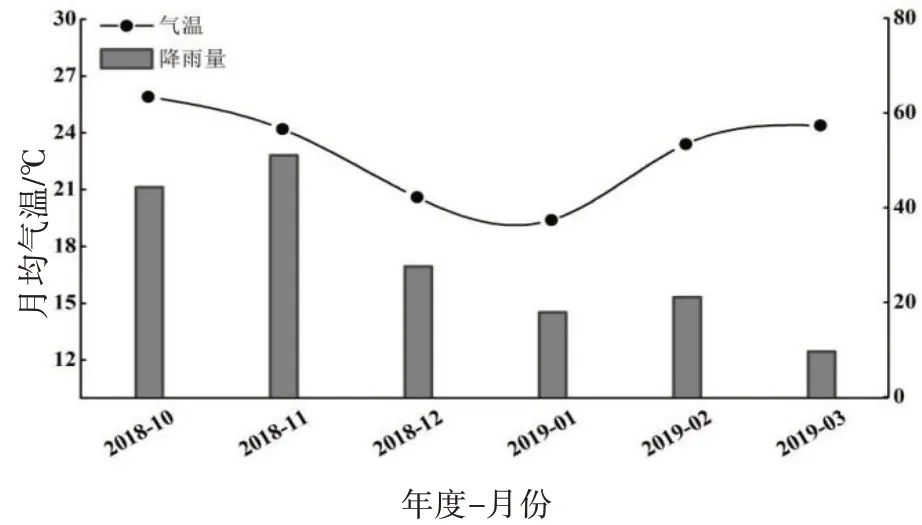

試驗于2018年10月至2019年3月在海南省澄邁縣黃嶺村的“稻-稻-菜”傳統種植農田區進行。試驗地位置N19°42′41.68″,E110°11′13.16″,H 25 m,土壤為潮沙泥田,土壤理化性質為pH 5.18,有機質21.10 g/kg,全氮1.44 g/kg,有效磷217.42 mg/kg,速效鉀132.72 mg/kg。試驗期間氣溫與降雨量如圖1[7]。由圖1可以看到,降雨量隨著辣椒生育期延長逐漸降低,辣椒季的總降雨量為171.6 mm,而氣溫在2018年12月至2019年1月處于較低水平,辣椒季的積溫為137.9°C。

1.2 方法

1.2.1 試驗設計

圖1試驗點月平均氣溫和降雨量

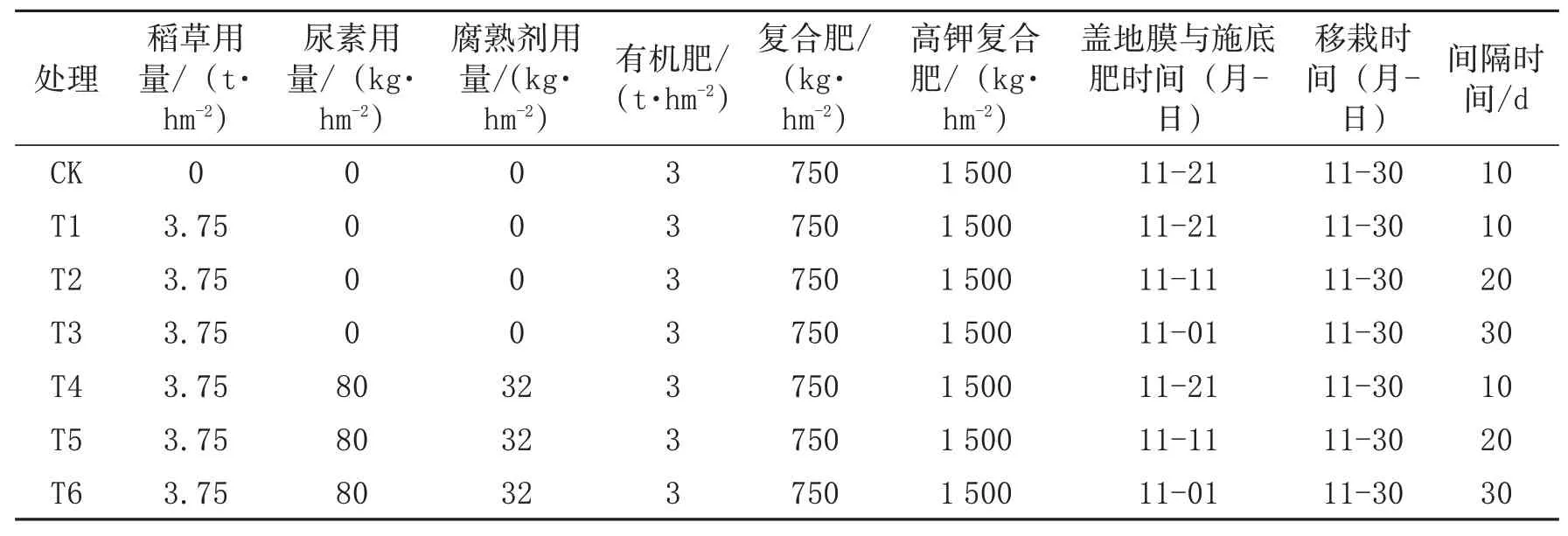

試驗設7個處理,分別為CK、T1、T2、T3、T4、T5、T6,詳見表1。CK,10 d移栽辣椒苗;T1,稻草還田后10 d移栽辣椒苗;T2,稻草還田后20 d移栽辣椒苗;T3,稻草還田后30 d移栽辣椒苗;T4,稻草還田后10 d移栽辣椒苗;T5,稻草還田后20 d移栽辣椒苗;T6,稻草還田后30 d移栽辣椒苗。所有處理均覆蓋地膜,采用大區設計,不設重復,大區面積334.0 m2,移栽辣椒苗1 400株。每一處理雖有10~30 d的操作時間,但移栽辣椒苗的時間節點是相同的,即同一天內完成每一處理的辣椒苗移栽工作。晚稻收獲后,將稻草切短,約10 cm長,與尿素、腐熟劑一起施入土壤并進行翻土混合,深度約15 cm,混好后在表面溝施底肥(復合肥、有機肥),每一處理根據試驗設計的天數進行操作。辣椒開始掛果后進行追施高鉀復合肥,分4次追施,每10 d追施一次。每一處理除設計不同外,其他措施保持一致。

1.2.2 數據采集及分析

辣椒掛果前,在每一小區隨機圈出3個面積4.0 m2的小塊,再從每小塊隨機選取具有代表性的辣椒植株20株,測量株高和莖粗,株高采用卷尺測量,莖粗采用游標卡尺測量。隨后將測量植株樣品全株采出,帶回實驗室在70℃烘干至恒重,并稱重,平均值作為各處理的植株單株干重。成熟期收獲前,每一大區隨機抽取20株記錄單株掛果數、20個單果重。生育期每次采摘辣椒重量之和為總產量,換算為實產。數據采用Excel 2010和SPSS 18.0進行統計。

2 結果與分析

2.1 不同處理對冬季辣椒苗葉色的影響

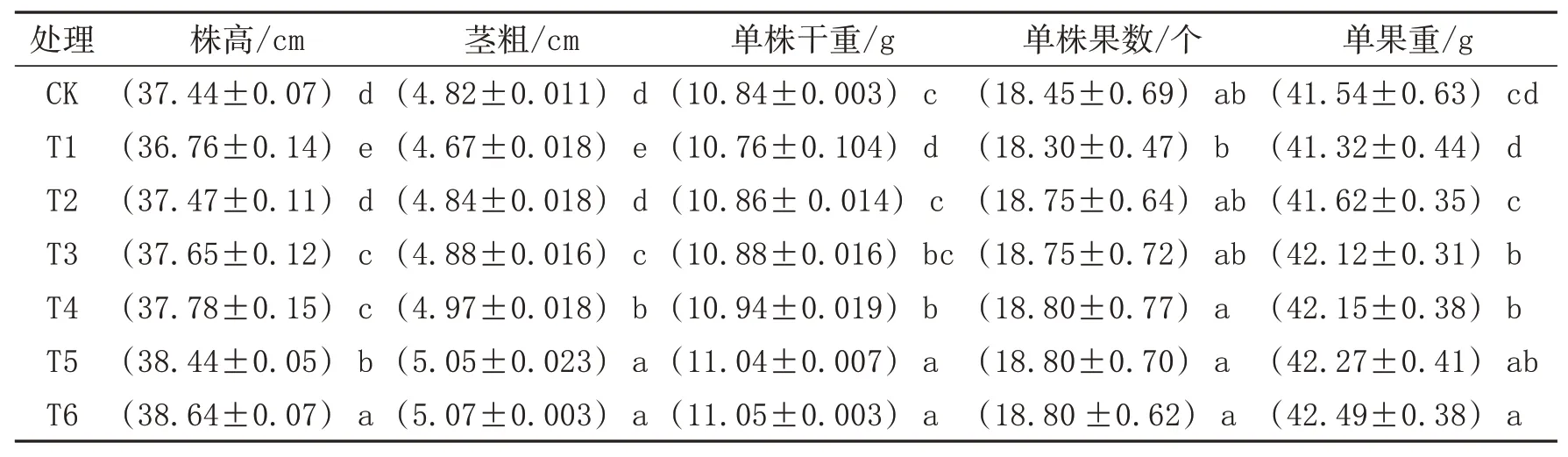

如圖2所示,辣椒掛果前,將不同處理的葉片與pantone色卡比對,發現各處理葉片存在差異,總體表現為T6、T5>T4>T3、CK>T1、T2,其中T5和T6均在濃綠4水平,其次為T4在濃綠3水平,CK和T3在綠色2水平,而T1和T2葉色最淺,均在淺綠1水平。

表1試驗設計

圖2辣椒掛果前葉片的葉色值

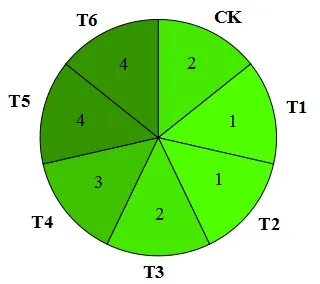

2.2 不同處理對辣椒生長指標的影響

如表2所示,不同處理對辣椒株高、莖粗、單株干重、單株果數、單果重均具有顯著的影響。就株高來看,與CK處理相比,稻草還田條件下的T3、T4、T5、T6處理顯著增加,增幅分別為0.55%、0.89%、2.65和3.21%,僅稻草還田處理的T2與CK處理無顯著差異,稻草還田處理的T1處理顯著降低,降幅為1.82%。在相同移栽天數條件下,即分別在10、20、30 d移栽,稻草還田+尿素+腐熟劑處理的T4、T5、T6處理株高分別較僅稻草還田處理的T1、T2、T3顯著增加,增幅分別為2.76%、2.58%、2.64%。另外,隨移栽天數的推遲,株高均呈顯著增加的趨勢。莖粗與株高的趨勢基本一致,僅稻草還田且10 d移栽的處理,莖粗顯著低于CK和其他稻草還田處理。

表2各處理的辣椒生長指標

從單株果數來看,稻草還田+尿素+腐熟劑的T4、T5、T6各處理均較其他處理高,顯著高于稻草還田+10 d移栽的T1處理,增幅均為2.73%。從單果重來看,稻草還田+尿素+腐熟劑+30 d移栽的T6處理最高,且顯著高于其他處理,T3、T4、T5、T6處理均顯著高于CK處理,增幅分別為1.39%、1.47%、1.75%和2.27%,相同移栽天數條件下的稻草還田+尿素+腐熟劑的T4、T5、T6均較僅稻草還田T1、T2、T3處理高;單株干重也表現出相似的趨勢,即T5、T6處理最高,僅稻草還田且10 d移栽的處理最低,低于CK處理。

2.3 不同處理對辣椒產量的影響

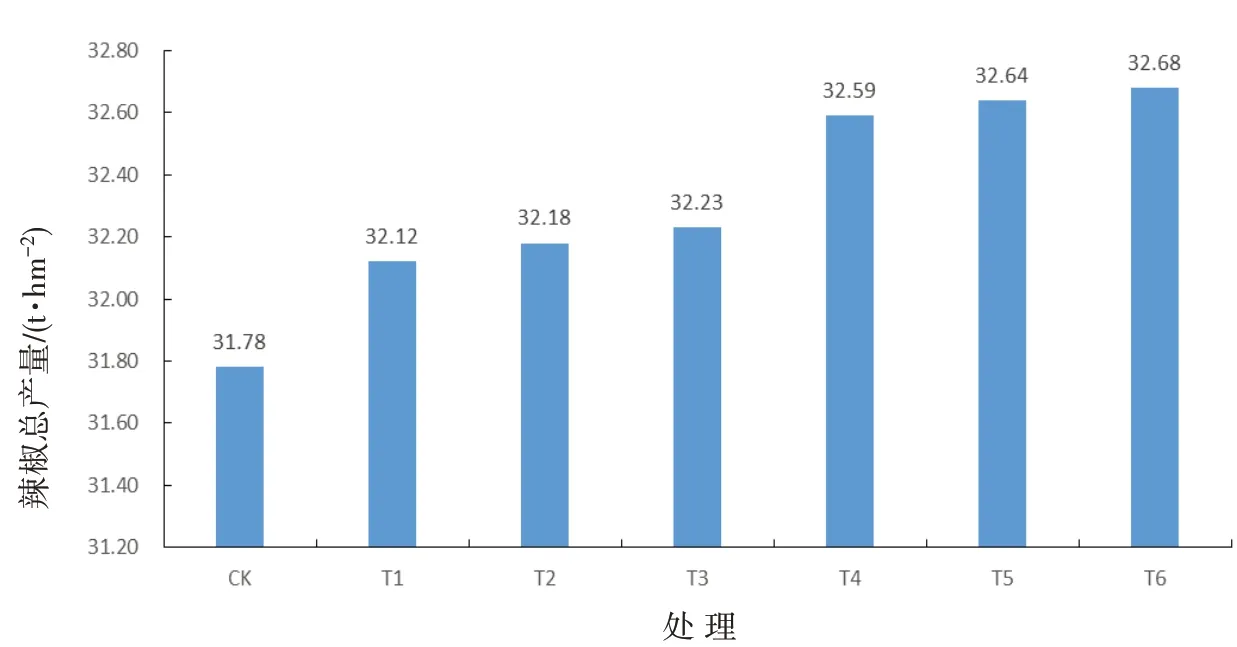

辣椒總產量如圖3所示。

圖3各處理的辣椒總產量

從圖3可以看到,各處理辣椒總產變幅為31.78~32.68 t/hm2。與CK處理相比,其他各處理辣椒總產均呈不同程度的增加,增幅為1.09%~2.87%,其中以T6處理(稻草還田+尿素+腐熟劑+30 d移栽)增產最高。另外,稻草還田+施用尿素+腐熟劑的T4~T6處理均高于僅稻草還田的T1~T3處理,相同天數移栽,即10、20和30 d移栽條件下,稻草還田+施用尿素和腐熟劑處理較僅稻草還田處理的辣椒產量分別增加1.44%、

1.43%和1.40%。

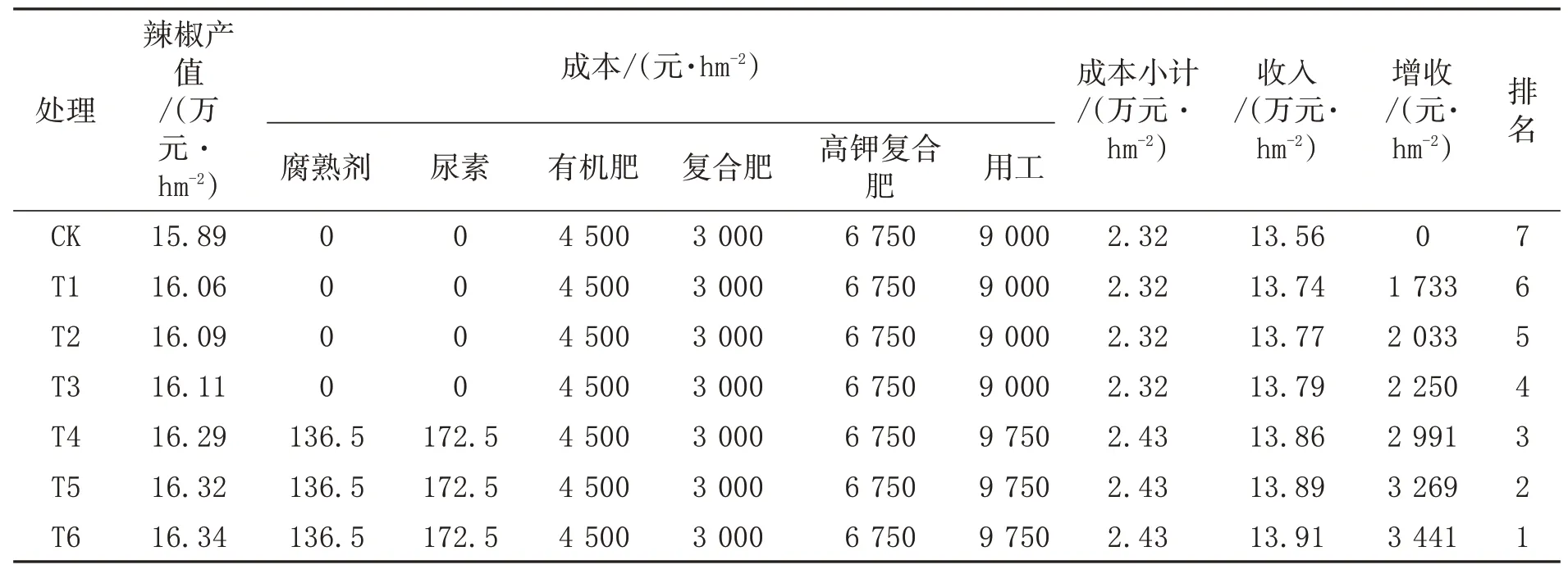

2.4 不同處理對辣椒經濟效益的影響

各處理經濟效益比較分析結果(表3)顯示,農業產值扣除尿素、腐熟劑、復合肥、用工等成 本,CK、T1、T2、T3、T4、T5、T6處理收入分別為13.56、13.74、13.77、13.79、13.86、13.89、13.91萬元/hm2,其中T6處理(稻草還田+尿素+腐熟劑+30 d移栽)的增收最多,而T1處理(稻草還田+10 d移栽)增收最少。與CK相比,T6處理增收最多,其次是T5、T4、T3、T2、T1,增收及排名見表3。另外,在相同移栽天數條件下,T4、T5、T6分別較T1、T2、T3增收1 258、1 236和1 191元/hm2。

表3各處理的辣椒經濟效益

3 討論與結論

作物秸稈是農作物生產系統中一項重要的生物資源,秸稈作為肥料利用,主要是秸稈直接粉碎還田[8]。大量研究表明,秸稈還田后可使作物吸收的大部分營養元素歸還給土壤,增加土壤有機質,對維持土壤養分平衡起著重要作用,同時還可改善土壤團聚體結構和理化性狀,增加土壤肥力,提高作物產量[9-11]。本研究的結果表明,稻草還田可提高辣椒產量,增產1.09%~2.87%。吳紅艷等[12]研究發現,秸稈還田能顯著提高辣椒的根系活力,增加葉片和果實的硅含量,足量的硅有利于辣椒的生長和產量形成。邱傳明等[1]研究表明,采用稻草覆蓋種植,辣椒地水分蒸發量減少,灌溉次數降低,施藥次數減少,人工成本投入減少10%以上。

另外,本研究還發現,在秸稈還田條件下,配合施用尿素和腐熟劑,辣椒生長明顯得到改善,產量提高的同時,經濟收入也得到大幅增加。與不施用尿素和腐熟劑對比,產量提高了1.40%左右,凈收入增加了1 200元左右。添加秸稈腐熟劑是加速秸稈腐解的重要措施之一[13]。研究表明,連續兩季稻田施用秸稈腐熟劑,可以顯著增加水稻氮素回收率;施用秸稈腐熟劑可促進秸稈腐解,縮短腐解轉化時間,增加養分釋放量[14]。但也有研究表明,腐熟劑對冬小麥秸稈腐解無明顯效果[15],造成該現象的可能原因與微生物利用秸稈碳氮有關。秸稈碳氮比越高,秸稈腐解早期,由于微生物的增殖,會造成微生物與作物形成“爭氮”的現象。因此,在生產中往往在作物生長前期適量增加氮肥的投入來解決秸稈還田對作物早期生長的負面影響[16]。另外,移栽時間也不同程度提高了辣椒的產量。秸稈還田后的20~30 d內還田對辣椒生長較為有利,與前人研究相似。秸稈還田后到下茬作物種植前,秸稈有充足的腐解時間,對增加土壤養分含量有明顯的正效應;如果較早進行移栽,秸稈在短時間內腐解率較低,而且還會產生一些對下茬作物生長不利的物質,如各種有機酸和CO2等,會對下茬作物產生部里影響[17]。綜上所述,秸稈還田配合尿素、腐植酸施用,并且在秸稈還田20~30 d內進行辣椒移栽更有利于提高該地區辣椒的產量和經濟收入。