595 nm脈沖染料激光治療嬰幼兒面部和四肢淺表血管瘤的療效比較

董 瑛 葛宏松 周 潔 曹婷婷 冉 穎 張 成 吳健平

安徽省兒童醫院皮膚科,合肥,230051

嬰兒血管瘤是嬰兒期最常見的良性腫瘤,發病率約為4%~5%[1,2],女性發病率高于男性[3]。其主要病理特征是血管內皮細胞的異常增生。據統計不到10%在出生時發現,90%在出生后4周內出現。出生后1~3個月為血管瘤的早期增殖期,瘤體大小可達到最終面積的80%[4]。快速增殖期通常發生在出生后5~7周,開始治療的最佳時間是1個月[5]。6~9個月為晚期增殖期,最終在數年后逐漸消退。未經治療的瘤體消退后有50%左右殘存瘢痕、萎縮、色素減退、皮膚松弛等皮膚改變,5%~10%生長迅速或位于特殊部位的血管瘤,可能導致潰瘍、畸形、毀容、功能障礙甚至危及生命,因此早期的積極干預是必要的[6]。血管瘤的治療方法包括局部外用藥物、局部注射、口服藥物、激光及聯合治療等,傳統的治療方法如冷凍、同位素療法等,由于有形成永久性疤痕的高風險,在臨床應用中受到限制。激光以其安全、高效、不良反應少、可重復性等特點,在血管瘤的多種治療方法中有明顯優勢。脈沖染料激光(pulsed dye laser,PDL)治療血管瘤,通過選擇性光熱作用,作用于血管內皮細胞,使血管內氧合血紅蛋白變性凝固,形成微血栓阻塞血管,造成血管內皮細胞損傷,從而達到抑制和治療血管瘤的目的。PDL目前是鮮紅斑痣治療金標準[7]。由于穿透深度的限制,脈沖染料激光在治療增厚的皮膚方面療效較差,主要用于治療淺表血管瘤 。為了探討不同部位淺表血管瘤是否有不同的治療效果,我們比較了科室2017年12月至2020年1月595 nm PDL治療面部和四肢淺表血管瘤的療效和安全性。

1 資料和方法

1.1 臨床資料 選擇2017年12月至2020年1月在我院皮膚科收治的91例淺表血管瘤患兒的臨床資料,其中43例累及面部(面部組),48例累及四肢(肢體組)。

排除標準:①既往或在治療期間接受過其他治療;②信息不完整;③有兩個或兩個以上的不同部位的血管瘤患兒;④深部、多發性血管瘤。

1.2 儀器 激光治療采用vbeam II型脈沖染料激光(Candela,美國),波長595 nm,脈寬0.45~40 ms,頻率為1.5 Hz,能量4~40 J/cm2,光斑直徑為3~10 mm,DCD動態冷卻系統:噴射時間0~100 ms,噴射延遲10~100 ms。

1.3 方法 治療前簽署知情同意書,使用同一數碼相機,相同角度及基本相同的參數拍照存檔,以備日后資料分析。患兒、操作者及參與治療者均佩戴濾光鏡或眼罩。根據皮損類型、部位、患兒年齡及激光作用于皮損的即刻反應來選擇治療參數。光斑直徑常用7 mm,脈寬1.5~3 ms,能量密度7~12 J/cm2。為了減輕疼痛,保護皮膚,減少不良反應,治療后即刻用冰敷10~20 min,治療間隔4~8周。

1.4 療效和不良反應判定標準 對最后一次PDL治療3~6個月后的療效和不良反應進行評價,將病變的顏色變化與第一次治療前的照片進行比較,并在最后一次治療后隨訪3~12個月。根據顏色和病變大小的變化,我們將病變的改善程度分為四種類型:痊愈(≥90%),顯效(60%~89%),有效(30%~59%),無效(<30%或病變擴展)。有效率=(痊愈+顯效+有效)/總人數×100%,治愈率=痊愈人數/總人數×100%。即刻反應包括疼痛、紫癜、水腫、水皰。遠期不良反應包括萎縮性瘢痕、增生性瘢痕、色素沉著、色素減退、潰瘍等。

1.5 統計學方法 采用SPSS 22.0進行統計分析。計量資料(發病年齡、皮損面積、治療次數)根據Kolmogorov-Smirnov檢驗分析呈非正態分布,以中位數(M)和四分位數間距(IQR)表示,組間比較采用Mann-Whitney U檢驗。計數資料(男女比例、治療療效、不良反應)以頻數和百分比表示,組間比較采用卡方檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

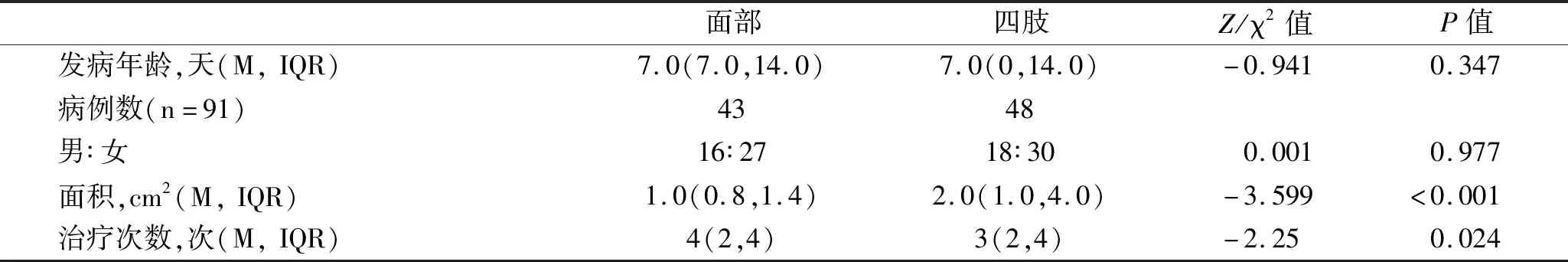

2.1 資料數據分析 本研究于2017年12月至2020年1月共登記91例淺表血管瘤患兒(表1)。其中男34例,女57例,其中面部組43例(男16例,女27例),四肢組48例(男18例,女30例)。發病年齡(Z=-0.941,P=0.347)、性別比較(χ2=0.001,P=0.977)差異無統計學意義,但面部組皮損面積和四肢組皮損面積(Z=-3.599,P<0.001)差異有統計學意義,面部治療次數和四肢治療次數(Z=-2.25,P=0.024)差異也有統計學意義。

表1 接受PDL治療的2組淺表血管瘤患者的基線數據

2.2 療效分析 面部組痊愈23例(53.5%),顯效11例(25.6%),有效3例(7.0%),其余6例(14.0%)無效。四肢組痊愈35例(72.9%),顯效6例(12.5%),有效7例(14.6%)。面部和肢體組有效率分別為86%和100.0%。結果表明,595 nm脈沖染料激光在肢體的治療效果優于面部,差異有統計學意義(χ2=11.313,P=0.010)。治療效果見圖1,2。

圖1 面部治療前后比較 1a:面部治療前;1b:面部治療后

圖2 上肢治療前后比較 2a:上肢治療前;2b:上肢治療后

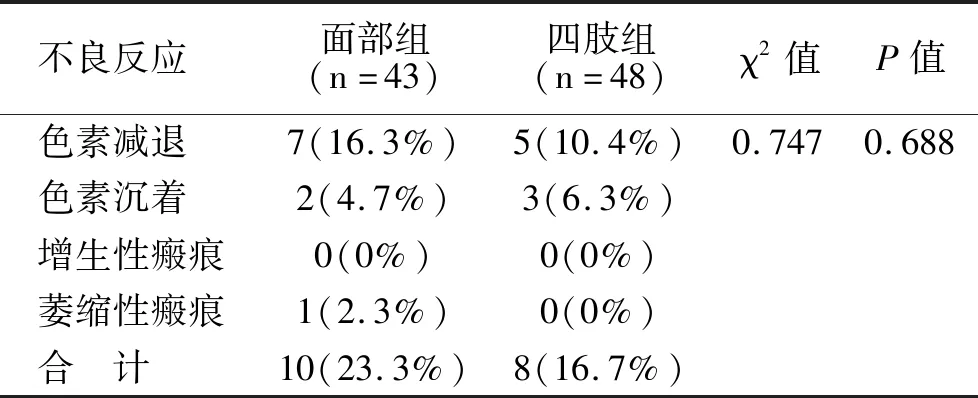

2.3 不良反應分析 PDL治療過程中出現的紅腫、紫癜、水皰的即刻反應, 通常在1~2周內基本消退。遠期不良反應包括局部色素改變(色素減退和色素沉著)和瘢痕(增生性瘢痕和萎縮性瘢痕)。兩組的不良反應比較結果見表2,面部組不良反應10例(23.3%),四肢組不良反應8例(16.7%)。兩組不良反應無顯著性差異(χ2=0.747,P=0.688)。

表2 PDL治療面部和四肢部位淺表血管瘤的不良反應 例

3 討論

早期用于治療血管瘤的激光有氬離子激光、CO2激光,由于其對組織的非特異性熱損傷,瘢痕及色素沉著等并發癥高發,限制了其在血管瘤治療中的應用,取而代之的是脈沖染料激光、倍頻Nd:YAG激光(KTP激光)、Nd:YAG激光、點陣激光等,各種激光均有不同的適用范圍。PDL的平均穿透深度是0.8 mm,不會對深部組織產生影響。由于PDL治療相對簡單,且并發癥少見,因此已成為淺表血管瘤的首選激光治療方法[8]。595 nm脈沖染料激光以其較長的波長和更確切的療效優于585 nm脈沖染料激光,已被廣泛應用于皮膚血管異常性疾病。配有動態冷卻裝置(DCD)的595 nm脈沖染料激光,用于治療血管異常性皮膚病,可減輕疼痛并防止周圍正常組織和皮下組織損傷,大大降低了皮膚萎縮、色素沉著等不良反應的發生率[9]。其用于增殖期血管瘤可以控制瘤體生長,用于消退期血管瘤,可以淡化血管瘤的顏色和毛細血管擴張性紅斑,或促進潰瘍愈合。有文獻報道595 nm脈沖染料激光治療兒童淺表血管瘤的整體有效率高達91.17%[10]。

在我們的研究數據中,兩組病例中女性患者均高于男性。血管瘤在女性更常見的具體原因尚不清楚,既往有研究證實雌激素與血管內皮細胞生長有關,雌激素通過調控血管內皮生長因子-a(VEGF-A)和成纖維細胞生長因子2(FGF2)等一些關鍵的血管生成因子在血管瘤的發展中發揮重要作用[11]。本研究發現面部與肢體損傷面積大小不同,肢體損傷面積大于面部,差異具有統計學意義(Z=-3.599,P<0.001)(表1)。我們推測這種差異與四肢的血管分布特征有關。Reimer等[12]發現四肢血管瘤位置可能與胚胎發育過程中動脈供血的解剖學變異有關,推測這可能導致胎兒發育早期暫時性的局部組織缺氧。無論血管瘤位于何處,必須經過多次PDL治療,一般治療間隔為4~8周左右。結果分析表明,面部淺表血管瘤的治療次數多于四肢淺表血管瘤的治療次數,差異具有統計學意義(Z=-2.25,P<0.05)。

595 nm PDL治療血管性疾病的效果受皮損厚度的影響,激光照射面部皮膚至血管瘤的深度遠比四肢深,因此從理論上推測,激光治療面部血管瘤的效果要好于四肢,但在我們的臨床工作中發現結果并非如此。盡管四肢淺表血管瘤的病變面積較大,但是經過多次治療后肢體皮損的治愈率較高,后期通過電話隨訪發現大部分四肢血管瘤完全消退,患兒家長對治療效果普遍滿意。所以,我們進行了對照研究,結果表明,595 nm PDL治療面部淺表血管瘤有效率為86%,而對四肢淺表血管瘤的有效率接近100%,四肢組優于面部組,尤其是在痊愈和無效兩種類型。Chen等[13]在小樣本的研究中證實,PDL治療手部淺表血管瘤相比其他部位更有效,主觀評價上有顯著性差異,這與我們的研究結果相一致。

Yu等[14]發現PDL治療側面部和中央面部的鮮紅斑痣療效存在差異,并證實血管位置和直徑的差異可能是造成鮮紅斑痣對PDL治療反應不同的原因。造成面部和四肢淺表血管瘤的療效差異原因目前尚不清楚,推測可能存在以下幾個原因:①面部與四肢的血管瘤存在組織學差異,血管的位置、直徑、血紅蛋白含量以及周圍血運可能導致對脈沖染料激光的敏感性有差異;②不同部位血管瘤的血管內皮生長因子水平有差異,四肢的血管內皮生長因子水平較低,即使不進行治療,四肢部位的血管瘤更容易消退。Cao等[15]研究證實增殖期血管瘤患者經過PDL數次治療后,血漿血管內皮生長因子(VEGF)水平明顯下降,PDL照射可抑制血管內皮細胞的血管內皮生長因子 mRNA表達,提高細胞凋亡率,誘導血管內皮細胞凋亡;③面部和四肢血管瘤的雌激素受體存在差異,在激光的干預下,肢體血管內皮細胞或許更容易凋亡。

PDL治療后出現的即刻不良反應以紅斑、水腫、紫癜、水皰、結痂等最為常見。這些不良反應通常在治療后7~14日內恢復。 PDL治療淺表血管瘤常出現色素改變(色素減退和色素沉著)、萎縮性瘢痕等不良反應。萎縮性瘢痕通常伴有色素改變,隨訪數月后大部分不良反應逐漸消失。595 nm脈沖染料激光對黑色素的吸收相對較低,因此發生色素改變的風險較低,我們認為色素的變化主要與治療過程中激光能量和脈寬有關。大部分色素的變化只是暫時的,治療結束后會逐漸恢復正常。當激光能量過大或多次治療時,皮膚容易發生萎縮。大部分皮膚萎縮也是暫時的,3~6個月后即可恢復正常。

綜上所述,595 nm脈沖染料激光對面部和肢體淺表血管瘤的治療反應存在差異,其機制尚不清楚,有待進一步研究。由于我們的研究樣本數較少,隨訪時間有限,因此還需要更大樣本量、更長的隨訪時間來進一步證實這種差異。