材料成型及控制工程專業生產實習現狀分析與改革探索

安國升 周蘭 馮力 賈智 汪義猛

[摘 要]針對目前材料成型及控制工程專業生產實習普遍存在的問題,項目組提出了“參觀—講座—動手”三位一體的學習形式,并將其應用于實踐,通過與企業建立協同育人的機制,取得了良好的效果。

[關鍵詞]生產實習;材料成型及控制工程;三位一體;協同育人

[中圖分類號] G642.44 [文獻標識碼] A [文章編號] 2095-3437(2020)10-0041-06

一、研究背景

隨著2010年《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010—2020年)》[1]和2011年《教育部關于實施卓越工程師教育培養計劃的若干意見》[2]《教育部 財政部關于“十二五”期間實施“高等學校本科教學質量與教學改革工程”的意見》[3]等文件的相繼發布,全社會對大學生培養質量問題給予越來越多關注,特別是大學生畢業以后能否在崗位上解決實際工程技術問題,成為“新工科”背景下討論的焦點。

對于工科專業來說,如何提高大學生解決實際問題的實踐創新能力,是人才培養的當務之急。而作為實踐教學重要組成部分的生產實習,正是培養學生理論聯系實際、拓展實踐創新能力的有力抓手。因此,基于實踐創新能力培養的專業建設研究,成為教學改革研究的熱點。

二、研究內容

1998年我國教育部正式頒發了允許各大高校成立材料成型及控制工程專業的相關規定[4]。而隨著我國經濟的不斷發展,國家對于航空、軍事、航海等方面的重視以及相關的研發,社會對材料成型及控制工程專業的人才需求正在逐年增長[5],尤其對是具有實踐能力的創新型專業人才更加渴望。材控專業的生產實習是課堂理論學習與工程應用實踐的過渡,是本科教學中非常重要的實踐性教學環節[6],也是學生從學校向工作崗位過渡的橋梁。

研究緊緊圍繞“現有實習方式對學生工程實踐能力培養的弊端分析”與“生產實習改革與提升的具體舉措”兩方面內容展開,具體實施方案如圖1所示:

實施對象包括:

(1)訪問學生:2014級材料成型及控制工程專業普通班學生——生產實習現狀分析。

(2)走訪企業:省內外10家制造類國企與民企。

(3)推廣應用:改革后的生產實習方式應用于2014級材料成型及控制工程專業卓越班18名學生,實習地點為浙江海鹽猛凌汽車配件有限公司。

(一)現有生產實習方式對學生工程實踐能力培養的弊端

目前,我校材控專業生產實習模式為:由實習教師帶領學生去中國一拖、中信重工、洛陽軸承、中鋁洛銅等國有大型企業,或部分洛陽周邊的小型私企進行現場參觀,但是因為場地協調、生產安排等多種原因,每次參觀學習的場所與路線并不固定。這樣使得每次生產實習的內容不盡相同,即使能夠進入同一家企業,每次參觀學習的車間也有可能不同。這不但使生產實習的學習效果難以保證,而且簡單的“走走看看”已經不能滿足高素質復合型人才的培養目標要求,抑制了新型人才培養模式的發展。其主要問題有:

1.大多數實力強、效益好的企業不愿意接納學生生產實習,可建立的優秀實習基地少

目前無論是大型國企還是私營企業都是以經濟效益最大化為目的,在面對大學生進入企業實習這個問題上,一些效益好的行業龍頭企業,并不愿意接納學生實習。因為學生進入車間人數相對較多,普遍難以管理,不但不能幫助企業提高生產效率,還在一定程度上影響了企業生產,學校所能提供的實習費與其生產耽誤相比杯水車薪。相反,一些經營不良的企業很愿意接納學生來進行生產實習,在他們看來,實習費還是不錯的收入,但是這樣的企業往往沒有什么核心技術與重要裝備。有時迫于大型龍頭企業難以安排,也只能用部分這樣的小微企業來“補充”生產實習計劃,使得學生的實踐學習質量不佳。

2.生產實習的帶隊指導教師,往往自身缺乏工程實踐經驗

如今,進入高校的要求越來越高,至少都要求博士學歷,通常還要附加論文的等級要求與海外學習經歷等;但是,很少見到普通高校招聘時要求必須有企業工程實踐經歷的。所以,很多帶隊的青年教師自身都沒有進過車間,沒有見過最基本的鑄造或者沖壓設備,那么在實習現場更加難以給學生有效的指導。

3.生產實習的過程形式化嚴重,學生難以得到真正的實踐訓練

企業生產實習的接待通常是“廠辦”的工作人員,他帶領學生進入車間,只是告訴大家這個車間要“做什么”,而具體“怎么做”,做的過程會遇到哪些技術問題,往往是車間一線的技術人員最清楚。然而,在大多數情況下,技術員往往認為接待大學生實習不是他的工作范疇,所以不會認真講解“怎么做”,甚至不露面,使得學生的參觀多是走馬觀花,難以深入,更不要說動手參與了。

4.生產實習的考核機制不完善,學生大多數有應付心理

一直以來,生產實習的考核只能依靠學生的出勤與實習報告來完成,帶隊老師想要進行過程監管和現場考核卻難以實現。因為大多數學生對生產車間現場的環境不滿意,他們認為這與自己畢業后期望的工作環境大相徑庭,所以在實習現場往往都是被動學習,而為了得到好成績,很多學生的主要精力都集中在撰寫實習報告上,往往是報告的形式做得好,而內容上技術成分相對較少,對學生的專業知識沒有實質幫助。

(二)調查問卷數據結果分析

與此同時,針對現行的生產實習模式,課題組成員制定調查問卷(如圖2所示),問卷對象分別為學生和用人單位。

1.學生部分,隨機抽取我校2014級材控專業學生隨機選取50名參與,調查樣本基本元素為:

(1)男女比例

如圖3所示,50名參與問卷調查的學生中,男生38人,占76%;女生12人,占24%。

(2)成績分布

如圖4所示,50名參與問卷調查的學生中,前三年的平均學分績位于全班前1/4的有15人,占30%;成績位于前1/4-1/2的有21人,占42%;成績位于前1/2-3/4的有4人,占8%;成績位于班級后1/4的有10人,占20%。

(3)籍貫分布

如圖5所示,50名參與問卷調查的學生中,甘肅生源有32人,占64%;外省生源有18人,占36%。

2.用人單位部分,此部分調查問卷基本元素指單位類型,如圖6所示,共走訪用人單位10家,其中私企7家、國企2家、合資企業1家。

3.調查問卷數據分析

問題1:你認為生產實習開展多長時間為宜?

在學生問卷中,有4名學生選擇25天以上,占8%;有2名學生選擇20天,占4%;有29名學生選擇15天,占58%;另有15名學生認為10天即可,占30%;

在用人單位問卷中,有8家單位建議生產實習應該在25天以上,占80%;僅有2家單位認為生產實習可以在20天內完成,占20%。

如圖7所示,關于生產實習時間的問題,用人單位與學生的選擇截然不同。用人單位普遍認為生產實習時間應持續一個月以上,才能熟悉企業生產環節;而大多數學生則懷著消極心態,認為生產實習只是走過場,隨便看看了事。

問題2:你認為對于生產實習,哪種考核方式比較科學?

在學生問卷中,認為應該采取“筆試考核”與“筆試+面試考核”的人數均為8人,各占16%;而有34名學生認為采取“面試考核”即可,占68%。

在用人單位問卷中,有6家單位建議生產實習考核應該采取“筆試+面試考核”,占60%;有4家單位認為在“筆試+面試考核”的基礎上,應該增加“實操考核”,即采用“筆試+面試+實操”的考核方式,此類用人單位占總數40%。

如圖8所示,關于生產實習考核方式的問題,用人單位與學生的選擇亦有所不同。相比于學生的想法,用人單位普遍認為生產實習的考核應更加細化,且偏向于工程應用;而大多數學生仍然希望通過簡單面試,完成生產實習的考核,以較為輕松的方式得到學分。

問題3:通過生產實習,你希望(學生)能獲得哪些實踐類型的知識和經驗?

在學生問卷中,有16名學生具有明確的實習目的,希望通過生產實習獲取特定技術或設備知識,占32%;有14名學生希望能具體了解生產流程與設備操作,但沒有確定是哪些工藝與技術設備,占28%;有18名學生僅僅希望通過生產實習驗證課堂學習的知識,占36%;另有2名學生沒有任何學習目標,只是去看看,占4%。

在用人單位問卷中,所有用人單位都建議,通過生產實習學生應該掌握企業生產過程中的核心技術與關鍵設備使用,最好還能為企業提供技術、管理方面的優化建議與意見,從而能夠以材料成型及控制工程專業的角度,促進企業的快速發展。

以上數據結果如圖9所示,說明僅有32%的學生生產實習目的與企業要求相符,這說明學生的學習目標不明確。

問題4:為促進專業學習過程的深入理解,在生產實習教學環節中,你希望增加哪些內容或者采用哪些手段?

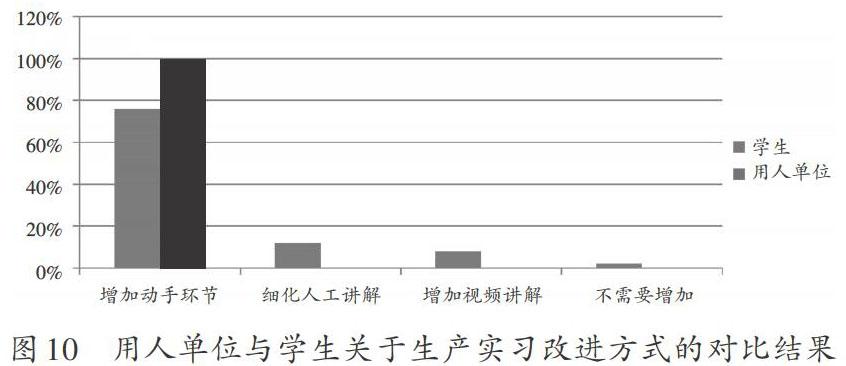

在學生問卷中,有39名學生明確給出了“希望增加動手環節”的答案,占76%;有6名學生提出“細化工人講解過程”,占12%;有4名學生提出“增加視頻講解”,占8%;僅有1名學生答案“無”,即可認為對現行生產實習體系較為滿意,占2%。

在用人單位問卷中,同問題3,所有用人單位都建議,現行生產實習方式中應該增加學生參與動手的環節,解決目前大學生“眼高手低”的問題。

如圖10所示,用人單位與學生在“關于生產實習改進方式”這一問題上取得了近乎一致的結果,都希望增加動手環節參與生產實習,這說明雙方都已認識到實踐參與對生產實習的重要性。

(三)材料成型及控制工程專業生產實習改革與提升的具體舉措

由上述部分可知,材料成型及控制工程專業目前采用集中式實習模式。這種生產實習方式基本上是學生在教師的帶領下到實習基地進行參觀學習,基本就是走馬觀花。在整個實習期間學生根本不能真正參與到具體生產過程中,生產實習并沒有起到應有的作用。因此需要采取“參觀—講座—動手”三位一體的學習形式,提高實習效果。

“參觀”過程最為簡單,即在生產實習中,按照既定的實習內容,將學生整體或分成若干小組(分組效果更佳),分階段、分區域進行實習。這種實習方式比較適應企業生產現場的實際情況,也便于帶隊教師組織、管理與有效進行指導。特別是在進入一個新的實習基地或單位時,首先應該對改企業的生產技術與設備做總體介紹,使得學生們對即將參觀的企業有全面了解,最好讓學生能夠帶著問題或者興趣深入車間現場,這樣不但有的放矢,而且能夠將不同車間聯系起來,培養學生制造生產的系統性概念。

在“講座”過程中,學校不再只是邀請實習企業的技術人員或管理層為學生就相關專業的技術難點、生產管理以及企業人才需求開設講座,這種單向的“灌輸”學生已經難以接受。可以嘗試以“答記者問”的方式進行,也就是學生提問、企業人員回答。學生的問題既可以是前期參觀過程中的疑問,也可以是帶隊教師或學生自己擬定的討論主題,比如請企業技術員講“分型面設計原則的具體實例”“消失模STMMA的生成溫度控制”等知識,這些知識老師在課堂上都有講述,但是學生又沒有親眼見過實例,而通過生產實習將這些理論與實際生產結合起來,使得學生發現自己的知識能夠用于生產實踐,就能極大地提高學生參加“講座”的興趣。將原本枯燥乏味的講座,變成學生愿意積極主動參與,甚至偶爾還會產生“激烈交鋒”的討論會。通過學生的提問與發言,帶隊教師也能夠更加客觀、合理的對學生的實習成績做出評價。

所謂“動手”,在實際生產實習過程中,考慮到安全問題,學生的實際動手機會并不多。針對這個問題,我們將生產實習時間延長,在事先與實習企業溝通的基礎上,充分講解并強調安全問題,然后深入企業的每一個工部,由相應的工部負責人,親自講解并示范設備的操作,從而在完全保障安全的前提下,讓參加生產實習的學生親自動手,參與企業生產實踐。

綜上所述,根據現代企業的需求,現行生產實習方式對學生工程實踐能力培養的貢獻率并不高,應做如下改動:

1.延長實習時間

將現行的生產實習時間從15個工作日延長到一個月時間,從而保證生產實習的學習效果。

2.增加企業技術講解與學生討論

現行生產實習過程,企業的講座往往圍繞“安全”的主題開展,卻很少有關于企業核心生產環節或關鍵設備的技術講座。適當增加此類講座,有利于學生“有的放矢”,明確學習目標;同時,提前擬定幾個討論的主題,將學生分成若干個小組就企業關鍵技術與設備進行自我研討,然后進行生產實習隊集體交流,從而實現學生“動腦子參與”生產實習。

3.增加動手實踐過程

這是用人單位與學生在此次調查問卷中唯一的“共識”,也成為當前生產實習過程中最欠缺的一點。增加動手實踐說起來簡單,實則不易,需要從安全、時間、效率、經濟性等多方面綜合考慮,有時還需要生產實習接待企業做出部分工序的調整。雖然最為困難,但是增加動手實踐過程,也是對學生工程實踐能力培養最有效的方法。

三、取得的主要教育教學研究成果和實踐效果

(一)實地走訪生產實習企業,認真編寫生產實習大綱,制定出合理的生產實習計劃

生產實習計劃是整個實習過程的行動指南,也是順利完成實習任務的重要保證。在實習之前,首先應該邀請學院相關專家,結合學校、院系的人才培養定位,實地走訪擬實習企業、與生產技術人員深入溝通,確定實習目標與具體的實習計劃。對于材料成型專業本科生而言,生產實習作為實踐教學體系的重要組成部分,是學生參與工程實踐、形成工程思維、獲得工程經驗的最好時機,是檢驗學生所學理論知識、提升學生綜合應用能力的重要手段[7]。特別是在工程教育認證的大背景下,生產實習支撐多項畢業要求的達成,更加不容忽視。

經過材料學院資深教授與實習企業工程技術人員深入分析,結合企業實際與生產實習教學要求,最終制定了2014級材料成型及控制工程卓越班的實習計劃,一共分為七個階段,如表1所示。

(二)加強生產實習的管理工作

1.配備具有實踐經驗的指導教師

由具有實踐經驗的系主任和專業教師擔任生產實習指導教師,全面負責整個生產實習的過程的聯絡、組織與考核。實習過程師生人數比要保證為1∶30,這不但能有效保證實習的紀律,而且能確保學生在車間現場遇到問題可以隨時通過老師解決。而指導教師不僅要有扎實的理論知識,還要積極學習實際生產中的新工藝、新設備,為學生架起理論聯系實際的橋梁。

2.重視生產實習動員工作

實習動員是介紹實習計劃、過程與意義的“理論課”,通過動員不僅能讓學生認識了解整個實習過程,關鍵還能使學生做好心理準備,因為離開校園、離開學校所在城市,步入陌生的工廠環境,不少學生心里也有一些擔憂。此次動員工作,由學院經驗豐富的老教授開場,向學生介紹實習的計劃、內容、紀律要求、實習成績的考核標準等;同時,還邀請了本校的在讀研究生(前一年已經參加過生產實習)為學生講述親身經歷,從學生的角度講述生產實習的收獲與體會。

3.嚴格過程管理

生產實習過程完全脫離學校的環境,使得學生有更多的機會與社會接觸,相比于學校,其生活環境與人員關系都更加復雜,很有可能會遇到意想不到的情況,如因飲食不衛生造成生病住院、商品買賣時遭遇詐騙等,這些都是多年實習過程中真實出現過的情況,一旦出現意外將嚴重影響實習的進度。因此,整個生產實習過程中,帶隊老師必須嚴格管控學生,制定各項出勤管理制度、車間出入的著裝要求、學生干部工作匯報制度,爭取將一切不良苗頭扼殺在搖籃里。

(三)學生動手實踐,參與企業生產,助力就業面試

在實習期間,學生獲得了大量動手實踐的機會,能親身參與到企業的生產中。這不但使學生深入理解了課堂知識,而且能利用自身專業優勢,為企業提出了工藝改進的意見和建議。此外,一些學生因為在汽車零部件企業得到了深入的實習鍛煉,使得他們對其生產工藝、流程都了如指掌,并且在隨后東風本田汽車零部件有限公司的面試中表現優異,成功簽約。

四、結語

綜上所述,通過引入“參觀—講座—動手”三位一體的生產實習理念,學校改變了以往走馬觀花的生產實習模式,聯合相關企業,共同為學生打造了“愿意看、能討論、愛動手”的生產實習新模式。其不但深化了學生的工程實踐效果,培養了他們的創新意識與職業素養,而且探索了校企合作協同育人的新模式,取得了顯著的成效。

[ 參 考 文 獻 ]

[1] 王明偉,李姝,趙秀君,等.基于卓越工程師培養的模具專業人才培養模式改革研究與實踐[J].模具工業,2012,38(12):65-67.

[2] 史泰岡,高丹.實施卓越工程師培養計劃提高學生實踐創新能力[J].實驗室研究與探索,2012,31(10):316-318.

[3] 陳澤軍,周正,楊曉芳,等.工科專業生產實習效果和教學質量提升探討[J].高等建筑教育,2011,20(1):142-145.

[4] 任蜀焱,許文林,劉饒川等.材料成型及控制工程專業實習模式的探索[J].中國冶金教育,2011(5):61-63.

[5] 祝夫文,劉琪,冒國兵.材料成型及控制工程專業生產實習面臨的問題與解決策略[J]. 中國教育技術裝備,2018,11(22):119-121.

[6] 趙雪妮,葛正浩,王少偉,等. 材料成型及控制工程專業生產實習改革與實踐[J]. 教育教學論壇,2019,4(15):28-29.

[7] 黃本生,羅霞,范舟,等. 專業認證背景下的材料成型及控制工程專業生產實習改革[J].西部素質教育,2020(2):3-5.

[責任編輯:劉鳳華]