城市文化品牌塑造與傳播研究

——以成都市為例

余夢秋

當下,城市的競爭已經從過去追求經濟規模的擴大轉向文化軟實力的提升。城市文化品牌的塑造正是文化軟實力不斷提升的重要手段。城市文化品牌是將文化作為重要的創新要素、經濟要素、精神要素以及品牌要素,以文化為重大動能,推進城市的能級躍升。自2017年12月以來,四川省成都市著力塑造“三城三都”城市文化品牌(1)“三城三都”是指世界文創名城、世界旅游名城、世界賽事名城、國際美食之都、國際音樂之都和國際會展之都。,提升城市文化溝通能力和全球傳播能力,進而為建設世界文化名城提供重要支撐。因此,本文將著力解決“三城三都”文化品牌的塑造和傳播問題,凸顯“三城三都”品牌的知名度和美譽度,提升成都在世界城市體系中的地位和在全球范圍內的影響力。

一、城市文化品牌的概念及其理論邏輯

(一)城市文化品牌的概念

城市有多種定義,其中一種是“以人為主體,以空間利用為特點,以聚集經濟效益和人類社會進步為目的的集人口、經濟、科學、文化于一體的空間地域系統”[1]。而文化對于城市來講,不僅是實力和形象,還是內核和靈魂。它決定了城市的品質,引領城市發展。劉易斯·芒福特認為:“密集、眾多,包圍成圈的城墻,這些只是城市的偶然性特征,而不是它的本質性特征,……城市不只是建筑物的群集,它更是各種密切相關并經常相互影響的各種功能的復合體——它不單是權力的集中,更是文化的歸極。”[2]品牌則是一種名稱、術語、標記、符號或設計,或是它們的組合運用,可以讓產品和服務與其他產品和服務區別開來[3]。品牌是具有經濟價值的無形資產。可見,城市文化品牌體現了一個城市獨特的文化內涵和精神特質,并且具有一定的品牌價值和知名度,能帶來經濟價值。

(二)城市文化品牌塑造與傳播的理論邏輯

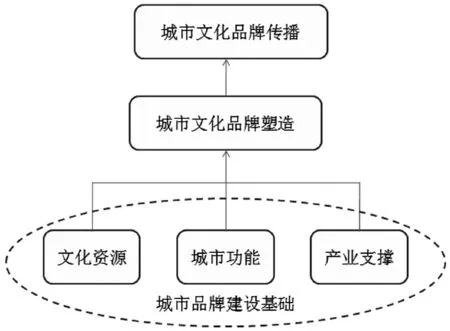

從城市文化品牌的定義來看,其塑造并不完全單純是品牌的建設,其背后需要文化資源、城市功能和產業功能的支撐。首先,城市文化品牌要體現出一個城市獨特的文化內涵和精神特質。這就需要對城市文化資源進行必要的梳理和提煉,從而總結出這座城市較其他城市不同或者更為突出的文化底蘊。其次,城市文化品牌需要城市功能給予支撐。這是因為城市具有集聚人口的功能,而人口的集聚需要以城市功能的不斷完善為基礎。再次,城市文化品牌要實現經濟效益。這需要相應產業給予支撐,帶動就業,吸引人口集聚,創造財富。在此基礎上,才是通過各種渠道及設計進一步加強品牌的傳播,從而擴大和提升城市文化品牌的響譽度和影響力。城市文化品牌塑造和傳播理論邏輯圖如圖1所示。

圖1 城市文化品牌塑造和傳播理論邏輯圖

二、成都塑造城市文化品牌的基礎與不足

2017年底,成都市首次提出了從文創、旅游、體育、美食等六方面來建設“三城三都”這一城市文化品牌。隨后,成都市又在2018年下半年召開的世界文化名城建設大會上提出了“三城三都”的建設目標,即力爭到2020年凸現“三城三都”品牌行業價值,到2035年讓“三城三都”這一文化品牌聞名于世。成都市提出建設“三城三都”,不僅在于“三城三都”是以文化塑城的重要路徑,能夠大力提升城市綜合競爭力,更重要的是,這是立足于成都多年在文創、旅游、體育、美食、音樂和會展等方面的積淀和努力,具有自己的獨特性和一定的國際影響力,能夠充分地展現成都的城市魅力。

(一)成都塑造“三城三都”城市文化品牌的基礎

1.“國際美食之都”國內領先,具有較大國際影響力

成都是川菜的發源地和品鑒中心,早在2010年就獲得聯合國教科文組織命名的“國際美食之都”,成為亞洲第一個獲此殊榮的城市。從全國來講,成都市餐飲業領先優勢也非常明顯。2017年,成都市餐飲收入794億元,在15個副省級城市中排名第二,僅次于廣州。2018年,成都的餐飲收入約為900億元,增速達到13.7%。川菜“走出去”步伐加快,成都本地的知名品牌餐飲品牌企業在國內外開設連鎖店近千家。

2.“旅游名城”國內一流,具有一定國際影響力

成都旅游資源獨特且豐富,不僅擁有都江堰-青城山世界級“雙遺產”,是中西部擁有世界遺產項目數最多的城市,而且有眾多歷史名勝古跡和人文景觀。成都旅游經濟穩步增長,2018年實現旅游總收入3 712.6億元,同比增長22.4%;接待游客2.4億人次,同比增長15.8%[4]。成都旅游人數、旅游業收入及游客滿意度均處全國領先水平,是首批“中國最佳旅游城市”。另外,成都充分利用國際友城、國際航線、72小時過境免簽政策等資源,拓展境外客源市場,國際市場影響力也逐步提升。

3.“會展之都”國內領先,國際影響日益凸顯

一是會展產業規模逐步壯大,2018年,成都會展業總收入達到1 091.9億元,同比增長17.2%。二是會展品質穩步提升,成功舉辦了《財富》全球論壇、成都全球創新創業交易會、中國西部國際博覽會、世界華商大會等一批具有國際影響的重大會展活動。三是會展領域的國際合作不斷深化,全球首個ICCA國際會議研究及培訓中心于2019年落戶成都。四是成都舉辦的國際協會的會議數量不斷增長,從2017年的12個增長為2018年的16個,在中國城市中排名第七[5]。

4.“文創名城”加速發展,后發優勢明顯

文創產業作為成都市支柱產業的地位已經確立。2018年,成都文化創意產業實現增加值1 129.0億元,占地區生產總值的比重為7.4%[6]。文創產業發展模式不斷創新,形成了“文化+科技”“文化+旅游”等新模式,是“全國動漫游戲第四城”“中國手游第三城”。近年來,成都市大力布局成都博物館新館、天府大劇院、城市音樂廳等大型具有地標性的公共文化設施,彰顯出了城市現代文化魅力。同時,著力推動全民閱讀、書店體系、博物館體系、演藝體系建設,打造國際非遺節、創意設計周、中國網絡視聽大會等品牌活動,成功入選世界文化名城論壇第34個會員,進一步推動了“文創名城”的建設。

5.“音樂之都”快速發展,國際影響力不斷提高

成都音樂產業持續快速增長,位居全國前列。2017年,總產值突破320億元,與2016年相比增長18.4%,總體規模僅次于北上廣等一線城市。成都音樂人才資源豐富,產業發展基礎優勢突出,擁有四川音樂學院等12所音樂或設有音樂專業的院校,數量已居全國第三,成為獨立音樂人的重要聚集地。成都產業集聚效應日益顯現,2012年,“東郊記憶音樂公園”就被授牌為國家級音樂產業基地,集聚了與音樂有關的內容服務商、演藝、展覽、培訓等企業和工作室。

6.“賽事名城”基礎較好,發展潛力巨大

成都賽事活力較強,在“2017年最具體育活力城市排行榜”中位列第四。近年來,成都先后承辦了53項高水平國際體育賽事,僅體育競賽表演活動收入就達5.64億元,逐步邁入賽事經濟發展的快車道。2018年,成都體育產業實現收入632.16億元,實現增加值215.68億元,增長13.62%。賽事規模結構體系初現雛形,既有國際頂級賽事,又有青少年業余聯賽,基本形成了大中小相結合的賽事規模結構體系。

(二)成都塑造“三城三都”城市文化品牌的不足

在“三城三都”的建設中,雖然成都六個方面的發展參差不齊,各自都需要進一步完善發展。但作為一個城市文化品牌,需要整體來看其共同性的問題。

一是文化挖掘發展不夠。成都文化底蘊深厚、資源富集,特別是天府文化具有鮮明的國際范、成都味,但內涵挖掘不夠,人文營造不夠,創新發展不夠,制約了城市文化在世界城市體系中的識別度和影響力。

二是產業發展水平偏低。產品單一、低水平重復、淺層次開發現象較為普遍,優質企業與產品缺乏,中介組織薄弱。品牌化、專業化、多樣化發展緩慢,服務標準沒有對接國際標準,國際認證尚未起步。市場競爭機制不完善,管理質量不盡如人意,較難適應國際競爭和發展,產生較大國際影響需要時間。

三是品牌塑造和傳播不夠。城市形象品牌識別度不夠高,產業品牌、企業品牌、產品品牌、活動品牌較少且國際影響力不強,高端化、品質化、特色化的產品和服務供給不足,同質化競爭較為普遍。全球傳播的理念、內容、渠道和手法需全面提升。

四是國際化程度不高。項目與產品的開發缺乏全球定位的考量,尤其是對文化化、綠色生態化、體驗化、個性化產品開發尚處于起步階段。對外交流和營銷普遍缺乏國際手法和渠道,國際影響力和號召力需進一步增強。

五是融合發展偏低。對文化與旅游、體育、科技、教育、商務會展、信息化深度交融、相互支撐、相互賦能以及由此帶來的城市價值增長認識不深,缺乏高水平的統籌謀劃、政策集成和資源整合,文化全面融入城市建設、綠道建設、街區改造等場景路徑不寬。

三、對成都塑造與傳播“三城三都”城市文化品牌的建議

(一)深挖文化底蘊,創新發展天府文化

堅持社會主義核心價值觀引領,在梳理天府文化資源的內涵和外延的基礎上,狠抓優秀作品創作生產,著力推動天府文化研究、實踐、轉化和發展,進一步推動天府文化融入“三城三都”建設,豐富“三城三都”建設的思想內涵和人文底蘊。

(二)對標國際,提升國際化建設水平

以國際標準提高定位與追求。世界眼光與國際標準應努力成為“三城三都”建設的標準與衡量,從理念、方法、技術到規范全面升級,確保其國際適應性和國際影響力。相關工作與項目要全面考量全球影響力,甄別和選擇真正具有國際水平的項目與合作伙伴。

(三)加快重大項目建設,帶動產業集群發展

緊緊抓住成都天府奧體城、天府綠道、龍泉山城市森林公園等一批具有引領性和杠桿性的重大項目,進一步確立優先目標,集中力量,窮追不舍、加快成形。同步抓好重大項目的鏈條拓展,落實產業生態圈建設理念,避免項目與活動曇花一現。圍繞重大項目的主干主枝,培育相關產業與配套產業,打造更大的具有內在聯系的項目集群。

(四)強化融合引領發展,促進產業升級

一要推動產業間融合。增強“三城三都”主導產業間的融合發展,挖掘開發天府文化資源,探索文化體驗、體育傳媒、演藝旅游等產業發展新模式。促進“三城三都”主導產業與農業、工業及商業的相互融合,因地制宜,將文創、體育、旅游等業態融入農業、工業和商業中,形成農業休閑旅游、工業旅游等新業態。二要推進產城融合。推進城市配套建設與產業融合發展相匹配,促進城市功能、品質和魅力全面提升。

(五)加強傳播與營銷,向世界推銷成都

媒體傳播與營銷的標的就是吸引資源與要素,是重要的資源與要素的導流體系。要改變部門與媒體、產業與媒體相互分離的局面,增強與媒體聯手的自覺。也要重視高水平中介性機構的引進與集群,拓展國際渠道,采用國際手法,向世界推銷城市。同時,強化整合營銷,以“三城三都”為支撐,將“三城三都”打包成以世界文化名城為核心的城市文化主品牌,形成城市文化品牌體系,提升“三城三都”文化品牌的影響力。