基于效用理論的路內停車選擇行為決策模型構建

王震宇

(遼寧省交通規劃設計院有限責任公司,遼寧 沈陽110166)

1 概述

停車是城市交通系統中的重要環節,隨著汽車保有量不斷增長,配建停車和公共停車場已經不能滿足停車需求,停車難問題成為了城市交通系統中的頑疾,為了緩解停車供給與停車需求之間的不平衡關系,路內停車扮演者越來越重要的角色。路內停車行為是指在道路用地紅線以內劃定的沿道路一側或者兩側若干帶狀空間停放車輛的具體行為[1]。路內停車巡航行為是出行者隱含的駕駛選擇行為,出行者在決策的過程中往往會考慮很多因素,并以較低的速度緩慢行駛,成為道路上的移動瓶頸。因此,分析駕駛員在停車過程中的選擇行為,了解影響出行者選擇行為的影響因素,對于不斷優化停車管理政策具有重要意義。

2 停車選擇行為變量分析

停車選擇行為實質上是出行者面對不同情境的一系列決策的外在表現,出行者在接近目的地后會產生停車意圖,需要綜合考慮不同的因素決定是在路內停車還是路外停車,當然,這兩種行為也并不是完全獨立的,在出行者決策博弈的過程中甚至會出現結果上的反復。影響停車選擇行為的主要影響因素有:停車收費、出行目的、停車后的步行距離、交通擁擠程度、非法停車管理等因素[2]。

停車行為代表著出行者的決策行為,城市小區附近是停車需求矛盾最為集中的區域,小區附近的停車決策行為更多的受出行者是否有固定的停車位影響,若出行者具有固定的停車位置,出行者很少會選擇路內停車;但是對于其他停車場景,出行者的會在路內停車和路外停車之間的權衡更多,這種需要出行者經過權衡利弊后決策的停車行為才是本文的研究對象。設定這類停車行為為二分量因變量,路外停車=0,路內停車=1,構成了目標停車模式的集合。具體影響出行者選擇的因素及其表達如下:

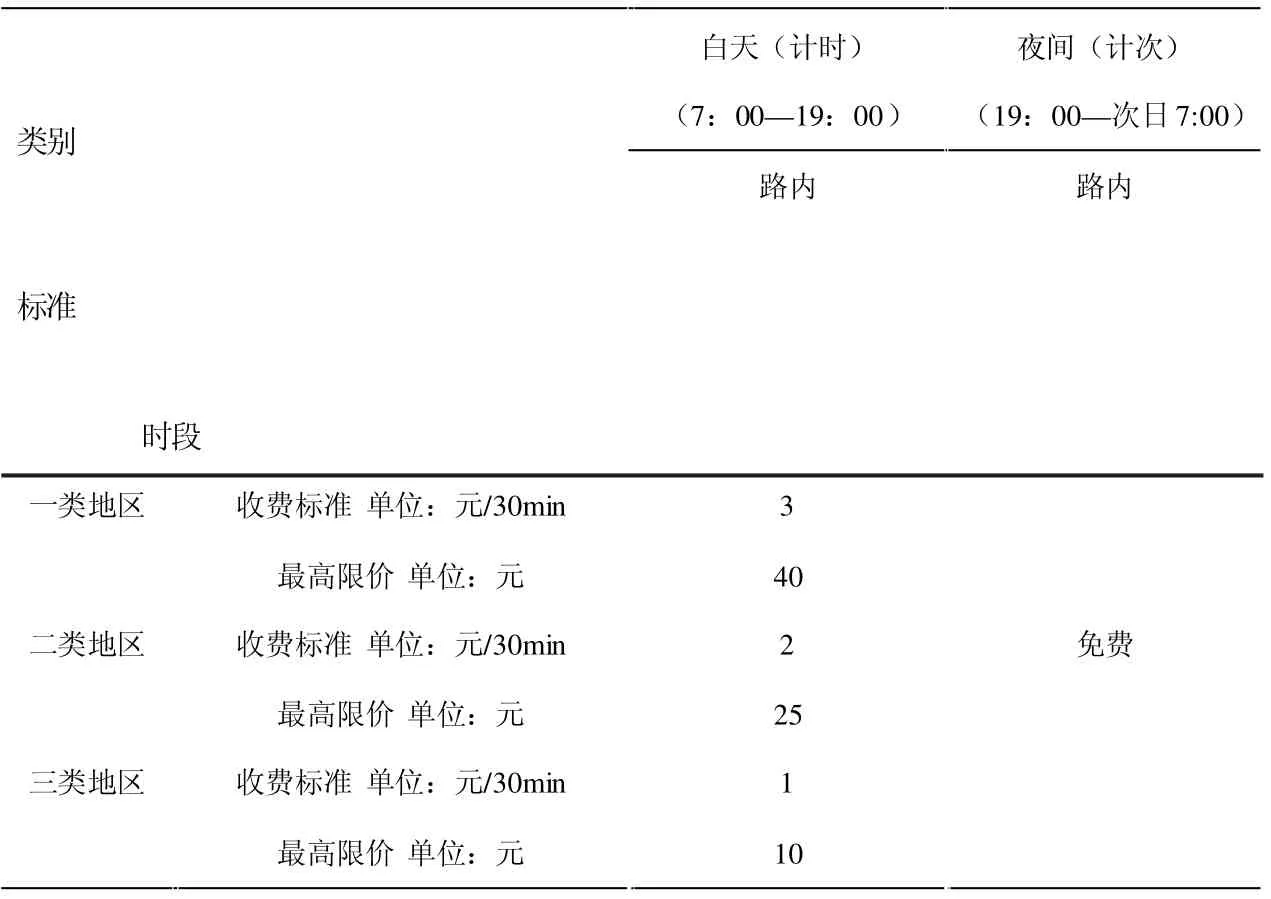

2.1 停車收費因素:停車收費是影響出行者停車選擇的最主要因素,也是指導政府收費定價最有意義的因素,在其他條件(如停車難度等)相似條件下,出行者肯定傾向于低收費的停

車服務,但是需要注意的是,影響出行者選擇行為的并不是收費的絕對值,而是不同停車方式收費的差額,收費差額越大,出行者對于相對低收費的停車方式才會更具有傾向性。根據調查,以沈陽市為例,沈陽路內停車的收費標準為1-3 元/30min,停車場的收費標準在5-15 元/不等,其中路內停車收費的具體標準如表1。

表1

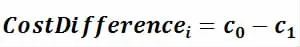

論文用“與停車場收費差”來表征路內停車相對于路外停車的相對效用,即:

式中:

C0- 路外停車收費標準(元/h);

C1- 路內停車收費標準(元/h)。

2.2 出行目的

出行目的是出行者出行行為產生的本源,對其停車行為具有根本性影響。若是通勤出行,出行者在居住地或者單位通常都具有指向性車位,其停車行為具有很強的可預見性,分析價值較低;若出行者是進行購物、接送以及參加公共事務等非通勤行為,其選擇行為就具有一定的隨機性。設定出行目的為二分量變量,通勤出行=0,非通勤出行=1。當然,若是要進行針對性更強的建模,可以指定不同出行目的進行決策上的比較,這種比較實際上也是出行者出行時間緊迫感的一種比較。

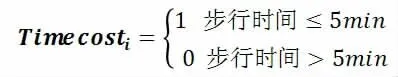

2.3 停車后的步行時間

停車后的步行時間直接影響出行者一次出行行為的體驗感,這種體驗感對于出行者的決策有著重要的影響。不同停車方式對于停車后的步行時間的敏感程度是具有差異的,例如出行者前往具有公共停車場的場所,若是選擇路內停車,則不可避免的需要步行一段時間才能抵達目的地,而選擇路外停車可能會大大減少出行時間。有調查顯示,出行者對于停車后的步行時間要求一般在3-5min 內,若超過這個時間范疇,出行者很可能繼續停車巡航行為,尋找更近的停車選擇。因此設定二分變量表示出行者對于步行距離的接受程度:

2.4 交通擁擠程度

如果說停車后的步行時間是出行者在時間范疇的緊迫感,那交通擁擠程度會對出行者的決策帶來更為直接的壓迫感,當道路擁堵時出行者很可能在發現車位后大多會迅速做出決定,進而會減少停車巡航行為,反而是當交通量較小時,出行者為了最大化個人效用沿線反復尋找更加合適的停車位置。對于出行者來說,交通擁擠程度越大,會認為繼續巡航尋找更優的車位的風險就越大,根據車輛平均行駛速度將交通擁擠程度劃分為以下五段:

2.5 非法停車管理因素

出行者在不確定路內停車是否違章時,會根據自己的經驗和其他影響因素判斷停車風險,選擇是否將車停在路內,當然,這是針對車主可能產生違章停車的一種假設,很多道路兩側可能沒有規劃停車位,停車管理也并不嚴格,出行者是可能冒著風險進行停車行為的,這個變量對于交通管理措施的分析具有重要意義。設定二分量因變量,無非法停車管理=0,非法停車管理=1。

2.6 其他停車設施的供給:路內停車不應該成為城市停車的主體,要形成配建停車為主、路外停車為輔、占道停車為補充的停車格局[3]。是否有其他停車設施的供給以及其他停車設施供給的便利程度決定了出行者是否愿意選擇路內停車。設定而分量因變量,無其他停車設施供給=0,有其他停車設施供給=1。

3 停車選擇行為決策模型的建立

根據前文分析的停車行為決策模型的特性變量,選取不同類別特性變量作為影響因素,以隨機效用理論為基礎,建立考慮交通擁擠程度的停車行為決策模型。

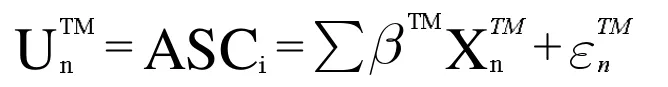

停車選擇決策模型能夠解釋出行者的一次停車選擇行為,出行者會選擇停車目標效用最高的停車方式。出行者所有可能選擇的停車行為構成了選擇集(Taret Mode),出行者可以選擇路內停車(LN)或者路外停車(LW),則兩種停車方式的效用函數可以表示如下:

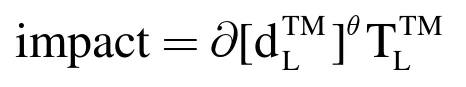

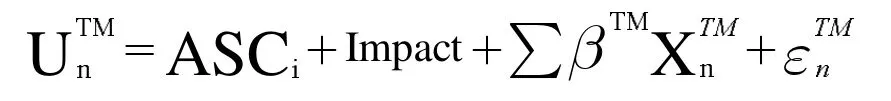

上述表達式即為一般效用函數的表達式,但是考慮到路內停車行為的特殊性,停車后的步行時間與距離目的地的距離具有相稱的關系,考慮引入一個方程作為補充決策變量:

因此,效用函數可優化為:

4 結論

路內停車已逐漸成為城市中重要的停車手段,大量的路內停車不僅僅給交通效率帶來了阻礙,也對自然環境甚至是城市景觀帶來了諸多問題。論文通過對路內停車行為可能的影響因素進行了分析,提出不同影響因素對出行者的影響機制,依托效用函數模型,對特定情境下的不同停車方式的效用函數給出具體表達形式,為進一步分析不同影響因素的量化影響程度奠定基礎。