超大城市政區治理:演進邏輯、制度困境與優化路徑

熊競 孫斌棟

摘 ?要: 作為大國治理典型代表的中國,在快速城鎮化進程中也遇到了超大城市及其伴生的大型社區、開發區以及超級社區等超大型空間治理的挑戰。行政區劃作為中國特有的空間治理工具,其在超大城市治理中的重要作用毋庸置疑。梳理我國超大城市政區政策發現,其演進邏輯呈現狹域制到廣域制、小區制到大區制等特點,而超大城市政區治理則在行政區域、行政建制和行政層級等方面面臨制度困境,針對這些困境,提出了超大城市政區治理現代化的路徑。

關鍵詞: 超大城市;政區治理;制度困境;優化路徑

一、問題的提出與文獻綜述

中國作為一個人口大國、面積大國、經濟大國,其特點就是易于在發展建設中形成大體量、大規模、大尺度的集聚趨勢。超大城市的大量出現和快速發展就是中國大國治理中難以避免的現象,進入百年未有之大變局的新時代,超大城市發展與治理的重要性更為突顯。一方面,在全球化新背景下,我國超大城市的戰略使命越來越重要,不僅其自身在打造全球城市中成為國際國內雙循環的核心節點,而且通過聯動周邊城市形成城市群代表國家參與國際競爭;另一方面,隨著規模的迅速拓展,近年來超大城市的“城市病”困擾也不斷突顯,給超大城市自身發展帶來諸多新挑戰。行政區劃作為我國空間治理的重要政策工具,也是城市治理的基礎性制度。在超大城市治理中踐行好“行政區劃本身也是一種重要資源”[1],不僅是破解我國目前超大城市政區治理困境的必然舉措,更是實現超大城市治理體系和治理能力現代化的重要路徑。

針對我國超大城市的相關研究,在中國知網以“超大城市”為主題詞的檢索結果為3430條。從時間分布來看,2010年后文獻數量呈現“直線式”增長。從研究的重點看,包括了超大城市規模、城市化進程、新型城鎮化、城市群以及戶籍制度、環境污染、城市規劃等。而就超大城市的政區相關研究看,主要涉及直轄市制度[2]、超大城市治理與行政區劃調整之間的關系[3]、都市區治理中行政區劃的影響[4]、大城市行政區劃調整中的問題與經驗分析[5]、超大城市的市轄區制度[6][7]、特大城市郊域[8]和縣市改區[9]等研究。

綜觀已有研究,在最新的超大城市發展態勢下展開系統性政區治理研究的還較為少見,這構成了本文研究的學術意義。而針對超大城市政區治理困境探索整體性的改革思路,不僅具有現實價值,更具有一定的緊迫性。為此,本文擬首先構建超大城市政區治理的邏輯框架并在此基礎上分析超大城市的政策演進和最新發展態勢,進而剖析超大城市政區治理的困境,探討改革的思路與路徑。

二、超大城市政區治理的概念界定與分析框架

行政區劃作為體國經野之道,解決的是國土空間如何分區、分級、分類治理的問題。政區治理較之行政區劃是一個更系統延伸的概念,行政區劃一般是指政區要素發生的變動,而政區治理則是一個涵蓋從政區要素職能——政區區劃調整——政區制度改革的層層遞進、三位一體的政策框架體系。政區要素包括了政區規模、政區中心、政區層級、政區名稱、政區邊界及其形態等[10];政區調整包括了行政建制變更、行政區域擴縮、行政中心遷移、隸屬關系變更、行政等級變更、政區專名變更等六大類情形[11];政區制度改革是指對政區要素設置和調整行為的整體規則進行優化創新的行為,包括制定政區設置的標準(如縣改市標準等)、改變政區要素的類型(例如增加城市型政區、民族區域自治型政區、增加特別行政區等)、規定政區調整的流程(哪級政府可審批何類區劃調整行為)、優化政區調整前后的專家和公眾參與等[12]。

從行政區劃的制度特點而言,一方面它是城市治理制度體系中的基礎性制度,另一方面它也是個組合性制度。從前者而言,作為基礎性制度的行政區劃必須與城市發展總體方針以及戶籍人口、土地利用、財政稅收、城鄉規劃、社區治理等其他制度相協調,由此展開政區治理的邏輯構建。從后者而言,作為組合性制度的行政區劃需要從制度內部各子制度、即各政區要素的相互關系,來展開對政區治理的邏輯分析。關于政區的要素組成,不同學者有不同的界定[13][14][15],而從行政區劃“分區、分類、分級”的核心職能而言,可歸納為行政區域(政區空間)、行政建制(政區建制)和行政層級(政區層級)三個方面。

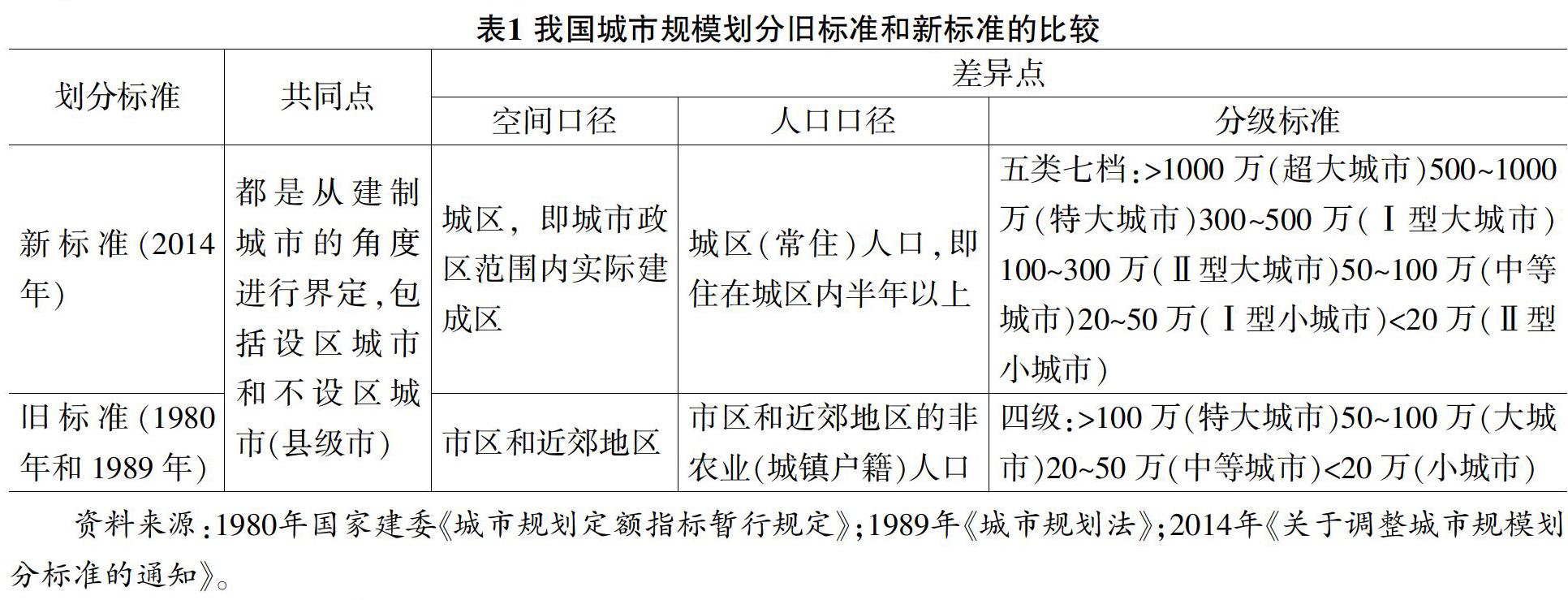

超大城市的官方政策界定,首次出現在2014年11月20日國務院印發的《關于調整城市規模劃分標準的通知》(國發〔2014〕51號,以下簡稱51號文)中,根據這一文件,超大城市是指城區常住人口超過1000萬人的城市。而在這一文件出臺之前,我國城市規模劃分標準中,特大城市是最高級別,即市區非農業人口超過100萬的城市。

以上是從單一視角對我國出現的超級城市做的界定,在現實發展中,從類型學角度,還可以從經濟總量、面積規模以及行政等級等方面對超大城市進行一個劃分。此外,超大城市的界定是一個相對動態的概念,在漢代首都長安人口高達40余萬人,但這是當時世界上人口規模最大的城市,而據考證,北宋東京(開封)和南宋臨安(杭州)是世界最早的百萬人口的特大城市[16]。當然,需要指出的是從政區治理而言,無論當時的城市規模多大,都還是實行城鄉一體化的行政建制,即按照地域型政區管理。例如,唐朝首都長安,城區面積曾達到80平方公里,人口近百萬,絕對是當時的超級都市,然而,整個城市分為兩個區域,以南北走向的朱雀大街為界,東西各分為55個坊(居民居住的社區),街東屬萬年縣,街西屬長安縣;明朝的南京,城區也分屬上元和江寧縣管轄;清代成都府城,則由成都、華陽兩縣分轄等[17]。而專門針對超大城市和城市的行政建制,即單獨針對城市行政管理的城鄉分治的市制,直到晚清才真正誕生并發展,1908年《城鎮鄉地方自治章程》的頒布宣告了中國第一次城鄉地區的劃分,而隨著1921年2月與7月廣州政府和北洋政府先后頒布《廣州市暫行條例》和《市自治制》,標志著中國市制正式誕生[18]。

在界定政區治理和超大城市相關概念后,則要回答的一個問題是,為何要從政區治理視角來分析超大城市。對此,核心理由有二:一是超大城市在快速發展中,不僅行政區劃設置自身面臨諸多治理困境,而且由于行政區劃設置的不合理,也導致了超大城市在人口、產業、空間、安全健康、社會治理、基層治理等方面的一系列難題;二是超大城市研究中的規模、體制、機制等經典議題,在界定數據、對象、主體等方面都是在一個行政區、即一個建制城市的空間范圍內來討論,例如,城市規模是以一個建制城市的空間范圍來界定的等。綜上,構建超大城市的政區治理的分析框架如下。

三、新中國成立以來我國大城市政區治理的演進邏輯

梳理新中國成立以來我國大城市政區治理的政策脈絡,并從政區要素視角總結其演進邏輯,這不僅是探索我國超大城市政區治理規律的必要內容,也是分析我國超大城市政區治理困境的邏輯起點。

1.新中國成立以來我國超大城市政區治理的政策脈絡

1949年新中國成立之初,大城市是穩定新生政權的重要空間,國家在大城市投入了較多管理力量,而隨著我國基礎設施投資和工業化進程的加快,特別是“一五”計劃的實施,大城市更是迎來了新的發展契機。在政區治理方面,一方面,國家通過等級高配,以增設中央直轄市的方式促進和保障大城市發展和管理。例如,1949年共設立12個中央直轄市,并在后續幾年繼續增設,包括1953年將哈爾濱市和長春市設為直轄市等;另一方面,則是放寬設市標準,鼓勵更多城鎮化地區設立建制市,例如,新中國成立伊始規定“一般聚居人口5萬以上就可以設市”。

從北京、上海等超大城市的政區治理而言,這一階段主要施行以維護城市治安為主要目標的“小區制”和以嚴格控制城鄉比例為目標的“狹域制”(城市郊區面積較小)。例如,上海在1949年5月28日成立上海直轄市政府后,市域面積617.95平方公里,政區格局為“20市轄區+10郊區”結構,即轄黃浦、老閘、邑廟、蓬萊、嵩山、盧灣、常熟、徐匯、長寧、普陀、閘北、靜安、新成、江寧、北站、虹口、北四川路、提籃橋、楊浦、榆林20個市區和新市、江灣、吳淞、大場、新涇、龍華、洋涇、真如、高橋、斯盛10個郊區。又如,北平市1949年2月2日和平解放后,轄1000余平方公里,臨時劃定全市為32區,其中城區12個區,郊區8個區,河北省鄰界軍事管制區域12區。

此后,隨著國家城市政權的逐步穩定,節約行政成本成為國家城市發展方針的重要因素,國家也相應調整了大城市的管理方式。一方面,降格大城市行政等級和縮減大城市郊區,包括在第一部憲法頒布的1954年,中央將大部分直轄市下移到地方成為省轄市,全國僅保留了首都北京市、最大經濟中心上海市以及天津市三個直轄市,后天津市還于1958年降格為省轄市;1955年6月,國務院頒布的《關于設置市鎮建制的決定》中對直轄市和省轄市的郊區規模做了限定,“不宜過大”。另一方面,則是提高城市設立標準,1951年國家規定“凡人口在9萬人以下,一般不設市”,而為進一步規范和穩定城市發展,國家陸續出臺了一系列設市標準,但總體思路是以調控新增建制市為主(參見表3)。當然,1958年到1960年“大躍進”推進的工業化曾帶來大量的城市人口集聚,例如,1960年我國城市人口突破1.3億人,較之1957年凈增31.4%,城市化率達到19.8%,這使得新建制市不斷增加,三年間,新設建制市44個[19],大城市規模也不斷擴大。

在大城市內部也是隨著城市政權逐漸穩固而開始調整市轄區。例如,1956年,上海直轄市對全市31個市轄區進行了合并。包括撤銷了1953年為管理散居在水上的船民以及黃浦江、蘇州河和68條支流水域等而設置的“水上區”,并縮減了近一半市轄區單位,形成市區“15個市轄區+3個郊區”(通名直接使用的是“郊區”,即“東郊區”“西郊區”“北郊區”)的格局。到1960年,上海市轄區進一步合并,撤銷了蓬萊、邑廟2區,設立南市區;撤銷了江寧、新成2區,設立靜安區;撤銷提籃橋區,并入虹口區;撤銷榆林區,并入楊浦區。隨著中心城區10個市轄區的政區格局的形成,不僅預示大規模的中心城區調整告一段落,中心城區由此進入穩定狀態,也宣布“小區制”的終結。同一時期,北京直轄市則從“北平”更改專名為“北京”,并在1956年后開展了市轄區的合并,多次調整縮減市轄區一半以上,從32個區合并為“7個市區+6個郊區”的結構。與此同時,在“大躍進”的號召下,北京和上海都實施了“廣域市制”的模式,1958年,根據時任總理周恩來的批示,上海分三批從江蘇省劃入10個縣[20],形成“14個區+11個縣”的政區格局,面積也增長近10倍,達到6340平方公里;而北京也于1958年分兩批從河北省劃入9個縣,面積達到11988平方公里,形成“13個市轄區+4個縣”的政區格局。由此,兩個超大城市的市域政區面積進入穩定狀態,至今未有大變化。

“大躍進”雖然促進了大城市的規模拓展和全國城市化的快速發展,然而這種“大起”缺乏必要的經濟社會發展基礎,且在隨后遭遇了三年自然災害,因而在大城市的發展和管理上又出現了“大落”。1963年12月,中共中央、國務院發布《關于調整市鎮建制縮小城市郊區的指示》,明確提出縮減大城市郊區面積。進入第三個五年計劃后,即在1960年代中期,國家進入“備戰、備荒”階段,為避免東部沿海等大城市遭遇戰爭威脅,國家確立了“嚴格控制大城市規模、搞小城市”的城市發展方針。這一方針反映在超大城市政區治理上,體現為撤減市轄區和推行嚴格的城鄉分治,以控制行政管理和公共服務成本。例如,上海于1964年5月撤銷了“大躍進”時期增設的閔行區和吳淞區,分別并入徐匯區和寶山縣;之前的1958年,撤銷東、北、西郊區,將城市化地區并入市區市轄區,農村地區則劃入臨近建制縣;1961年,撤銷浦東縣,城市化地區隔江而治劃入市區的南市區、黃浦區和楊浦區,農村地域劃入川沙縣。同期,北京則紛紛將新設的市轄區恢復為縣建制。

文化大革命“十年浩劫”,超大城市政區治理也進入停滯階段,隨著城鎮居民、干部和知識青年的下放,以及“三線”建設的開展,大城市人口數量出現了更為明顯的縮減。上海在這一時期未有大的政區格局調整,1964年確立的10市轄區和10縣的格局一直維持到1980年。

改革開放重啟了中國的工業化和城鎮化,我國城鎮化進程開始加速,然而由于第一波改革源自農村,特別是蘇南模式下鄉鎮企業的異軍突起,而與此同時大城市在“知青返鄉大潮”以及長期遭受文化大革命破壞的影響下,經濟發展仍不景氣。因此,改革開放初期,國家提出的城市發展總方針是“控制大城市規模、合理發展中等城市、積極發展小城鎮”,這一方針也使得超大城市發展依然呈現緩慢狀態。從政區治理而言,上海在工業化恢復發展的背景下,也于1980年和1981年恢復設立了“大躍進”時期曾設立的城鄉分治的吳淞區和閔行區,并于1988年和1992年開啟“廣域設區”模式,將吳淞區與臨近的寶山縣合并、閔行區與臨近的上海縣部分區域合并,設立了城鄉合治的寶山區和閔行區,這一區劃調整的目標在于推動寶鋼、吳涇工業基地的建設發展。

進入1990年代,隨著放權讓利改革在城市的啟動,以及社會主義市場經濟的建立和完善,超大城市化憑借著規模和集聚效應等方面的優勢進入發展快車道。為順應這一趨勢,在政區治理上,則遵循了兩條邏輯:一是做大政區空間單元以更好地推動資源統籌從而促進經濟發展,二是加快政區的城鄉建制轉換以順應和促進城市化。當然,有時這兩條邏輯也是可以相互統籌的,即通過建制轉換做大政區空間單元,通過“縣市改區”拉開中心城市的空間發展框架,實現兩個邏輯的統一。例如,上海1992年嘉定縣撤縣改為嘉定區,1997年松江縣撤縣改為松江區、金山縣與中國石油化工總公司上海金山實業公司聯合建政設立金山區,1999年青浦縣撤縣改青浦區。這一時期,上海最大的政區改革莫過于浦東新區的設立,浦東新區的開發開放是劃時代的,不僅是上海城市轉型升級的重大事件,也是中國改革開放打出的“一張王牌”。為匹配這一國家戰略,浦東新區進行了一次全新的區劃調整,以川沙縣的政區空間為主體,將浦東地區隔江而治的沿江城市化區域和上海縣三林地區合并,成立了面積達570平方公里的浦東新區,并于2000年正式建政,成為上海的一個市轄區。在這一時期,其他超大城市也紛紛通過“市管縣”體制以及“縣市改區”不斷拓展城區規模。而隨著戶籍制度和住房貨幣化等改革,城市規模開始加速拓展,特大城市數量迅速增長,超大城市也快速發展。

進入新世紀,超大城市繼續保持快速發展勢頭,在政區治理上則仍然以城區“大區制”和郊區“廣域設區”為主邏輯,即在城區合并規模較小的市轄區,在郊區推進整縣改區(見圖3)。例如,上海2000年合并黃浦區和南市區設立新的黃浦區,2011年合并黃浦區、盧灣區設立新的黃浦區,2015年撤銷閘北區、靜安區設立新的靜安區;以及2001年南匯縣、奉賢縣改為南匯區、奉賢區,2009年撤銷南匯區并入浦東新區,2016年崇明縣撤縣設崇明區。此階段,北京、天津等超大城市在政區治理上也是以這兩條邏輯為主。

從全國層面而言,國家先后提出西部開發、東北振興、中部崛起、東部率先等區域均衡發展戰略,在這一背景下超大城市在區域發展上更為均衡。為實現大尺度的區域均衡發展,在政策環境下,各區域中心城市,如杭州市、武漢市、成都市等第二梯度超大城市發展進入快車道。而近年來在“搶人大戰”和“五違四必整治”等政策影響下,特大城市的政區規模發展出現分化,一方面北京、上海等超大城市對人口規模進行了一定的調控,另一方面深圳、杭州、廣州、天津等超大城市則開始了新一輪以“爭奪人才”為目標的規模擴張進程。近年來,黨的十九大報告明確提出“以城市群為主體構建大中小城市和小城鎮協調發展的城鎮格局”,以及2019年中央財經委員會工作會議提出增強中心城市群經濟和人口承載能力,十九屆四中全會明確提出“優化行政區劃設置,提高中心城市和城市群綜合承載和資源優化配置能力”,這些新的發展方針,也使得超大城市開始通過跨政區整合的方式繼續發揮自身的規模和集聚效應,以適應超大城市向都市區、城市群、大灣區等城市區域化形態發展的趨勢,由此,城市群導向下的多政區協同成為超大城市政區治理的關鍵任務和核心目標。

2.政區三要素視角下超大城市政區治理的演進邏輯

超大城市之所以引起大家的高度關注,核心在于其城市空間和人口規模,而城市規模政策,某種意義而言意味著我國城市發展的方針政策。一方面,從承載國家戰略而言,超大城市在央地關系調整、人財物配置調控、城市規劃制定、國際競爭力和影響力提升等方面都與城市的規模導向密切相關;另一方面,超大城市要最大化地發揮規模經濟效應和集聚效應,也需要探索最優的城市規模,以實現產業高質量發展、土地高效化利用、基本公共服務均等化、公共安全和應急管理可控等城市治理目標。因此,梳理超大城市政區治理的演進邏輯時,在行政區域、行政建制、行政層級三個要素中,行政區域即政區空間規模治理的邏輯是分析的主線,行政建制和行政層級等其他政區要素的演進邏輯則作為分析的輔線。

新中國建立以來,我國超大城市在政區空間上主要歷經了兩條演進邏輯:其一是超大城市政區空間從城鄉分治的狹域制向城鄉合治的廣域制轉變,其二是超大城市內部的市轄區從小區制向大區制轉變。前者的邏輯背景是新中國建立伊始,在百廢待興、工業基礎薄弱的大環境下,城市也歷經多年戰爭而遭受重創,使得其帶動鄉村發展的動力和能力都非常有限,此時,即使劃入過多的鄉村地域,城市也難以起到輻射和擴散效應。與此同時,在高度的計劃經濟體制下,農副產品的供應主要還是按行政單位來計劃和配給,考慮到大城市的農副產品供應,在政區空間上大城市也配有一定的農村地區。這一邏輯即使在“大躍進”的非常規工業化時期,也仍然運行,一方面,大城市雖然為發展工業基地而設立了市轄區,但也是謹慎采取最為保守的“狹域飛地”方式;另一方面,這些謹慎擴張的“市轄區”一有風吹草動旋即撤銷,例如在“三年自然災害”和“備戰備荒”時期,這些市轄區都紛紛復歸為縣建制了。改革開放以來,我國進入工業化和城鎮化的正常發展軌道,大城市政區規模也進入快速擴張階段。在改革開放的強大拉力和內部改革的巨大推力下,大城市的規模和集聚效應充分顯現,其帶動能力也非常強勁,由此在政區治理上開始大范圍推行城鄉合治的廣域市制,這一政區治理模式可以在空間制度上為城鎮化提供廣闊舞臺。在第二條演進邏輯上,超大城市內部的市轄區規模遵循著“先小后大”的特點。

早期城市在鞏固脆弱的城市政權考慮下,盡管“小區制”行政管理成本較高,但可以更好地起到精細化管控的制度效能,不過,隨著城市政權的穩定,考慮到“小區制”高額的行政成本,超大城市內部市轄區紛紛采取了合并建制、減少數量的做法,有些城市,如北京甚至壓縮了一半以上的市轄區建制。改革開放后,特別是新世紀以來,超大城市內部由于郊區施行了廣域區制,即郊區的市轄區面積都非常大,而與之同樣也是市轄區建制的中心城區市轄區,則在規模上顯得非常不平衡。此外,中心城區在“二級政府,三級管理”體制下,各市轄區之間出現了“各自為政”的制度弊端,并由此出現了傳統商圈割裂(例如上海曹家渡現象)、公共服務資源配置不均衡等空間失序和空間不正義問題;同時,市區進入精深化開發和精細化管理的城市更新階段,跨政區統籌歷史文化和建筑保護的需求不斷增長,由此,中心城區市轄區開始了新一輪的撤并潮,以適應新的市區發展趨勢和要求。

在行政建制治理的演進邏輯上,超大城市本身作為建制市一直延續至今,需要分析的是,作為產生超大城市土壤的新增建制市標準是影響超大城市發展的重要制度,即設市標準的寬嚴直接影響建制市的增減,而建制市數量的增減則影響新的超大城市的產生。此外,在超大城市內部,隨著城市化進程的加快,下轄的地域性政區也不斷通過建制轉換,即縣改區(市)、鄉改鎮、鎮改街道等城鄉轉換,以保障和促進超大城市內部的城市化進程。

在行政層級治理邏輯上,超大城市在行政等級上歷經了“中央直轄市化”到“地方直轄市”再到“副省級市”的演進,而在隸屬關系上則主要是進行了單轄城市到“市管縣”體制的轉變。需要指出的是,近年來,超大城市在城市群發展中的跨政區聯動、邊界協同治理等趨勢不斷突顯;此外,由于中心城區辦公空間鄰近拓展難以及交通擁擠等問題,部分超大城市還出現了行政中心外遷或行政中心分散化辦公的政區中心治理新特征。

四、我國超大城市政區治理的制度困境

針對政區的行政區域、行政建制和行政層級三方面,分別從每個方面的政區要素、政區調整和政區制度等三個遞進關系的政區治理邏輯出發,對目前超大城市政區中的治理困境進行分析。

1.超大城市的行政區域治理:縣市改區作為規模擴張的方式有待優化、過大的城市規模則可能加重“城市病”甚至出現“城市疫”

在超大城市做大空間規模上,一般有兩個路徑:路徑一是通過戶籍、土地、財稅、營商環境等制度改革,吸引更多要素集聚到城市,從而做大產業、人口等規模;路徑二是通過“縣市改區”等區劃調整方式,“兼并”周邊區域以做大規模,這也是我國市轄區數量不斷增長的原因,近年來,市轄區數量在新世紀初的平穩格局下出現了新一輪的增加態勢(參見圖3)。例如,2019年萊蕪市并入濟南市,2013年南京市下轄溧水、高淳撤縣建區,2011年巢湖市部分區域劃入合肥市,2001年杭州市代管的蕭山市、余杭市撤市建區等。雖然路徑二可以“立竿見影”從統計指標上迅速做大規模,可以“行之有效”地從空間上拉開城市發展的框架,對于超大城市發展具有一定的合理性,但其“并發癥和后遺癥”也不少。這種“以政區規模論英雄”的思維,一方面,容易因市制廣域化而產生相關問題,即“假性城市化”導致的土地粗放利用、城鄉概念混淆、統計指標模糊、傳統縣制消失等;另一方面,即使市域范圍中都是城鎮地域,但因過于追求政區規模而導致的頻繁區劃調整行為,不僅容易給城鎮體系帶來不穩定性,而且產生大量的行政和社會成本。

此外,在“以人民為中心”的指導思想下,人們對美好生活的向往成為城市發展的最重要目標。由此,城市發展的重心也將越來越轉向公共服務、社會治理、公共安全等非經濟領域,與經濟產業發展導向下城市規模要求“大”相比,民生導向更強調城市治理規模上要求“小”,這是因為,規模小更易于社會治理貼近基層社區、更易于公共服務識別居民需求。而城市規模偏大易于引發產城分離導致的交通擁堵、承載力脆弱導致的環境污染等“城市病”,甚至誘發重大公共衛生安全事件、重特大災難事故(例如高密度人流的地鐵、超高層的建筑一旦發生事故,很可能是災難性的)等。

2.超大城市的行政建制治理:建制名稱不嚴謹、建制類型不豐富、建制等級未提升

一是直轄市建制存在的問題。根據目前我國憲法第三十條規定:“中華人民共和國的行政區域劃分如下:(一)全國分為省、自治區、直轄市”,從這個規定來看,我國現有的四個直轄市,在嚴格的法定政區名稱上,應稱為“北京直轄市”“上海直轄市”“天津直轄市”“重慶直轄市”,而在很多正式文件和場合,往往還是稱為“北京市”“上海市”“天津市”“重慶市”。此外,重慶市作為我國改革開放后最年輕的直轄市,其市域內城市化型政區特點,還不太明顯,82402平方公里的市域面積內,建成區面積僅有1423平方公里,從全域的空間城市化(城鎮建成區面積占城市全部面積的比率,也可稱為景觀或形態的城鎮化)而言,重慶空間城市化率僅為1.73%,即使在主城區(中心城區9個市轄區),空間城市化率也只有13.4%;而從人口城市化率(非農人口占全部常住人口的比重)而言,也才65%,這與其作為直轄市,即城市型政區中的最高等級建制,似乎匹配度差距還較大。

二是超大城市正在向都市區、城市群、大灣區等城市區域化方向發展,而適配于我國出現的新型超大城市形態的建制類型還缺乏。地級市作為地區行署轉變而來的多個城鎮和農村地域組成的地級市設置,在中觀尺度上為城鎮群發展提供了一種市制方式;然而對于大尺度的城市群,例如,長三角、珠三角、渤三角等高度發達的大都市區和城市連綿帶區域還缺乏相應的規范市制,研究如何借鑒類似“東京都”(日本東京都的“都”建制,本身也是借鑒我國古代對政權中心首都、陪都、以及其他戰略要地設置特殊建制的做法)這樣的建制方式,以更好地推動城市群治理,具有一定的必要性。

三是從省級單位幅度而言,直轄市數量還不足。中國目前省級行政單元34個,除港澳臺外大陸省級單位僅31個,與中國地域面積相當的美國有40個州,雖然兩國制度體系差異大,但仍有一定的借鑒意義,特別是針對這一問題民國時期學界和政界曾廣泛討論過分省方案,這些都一定程度上反映我國在大國治理中的層次-幅度結構仍有調適的空間。而從目前15個副省級超大城市來看,增設直轄市可以說是優化我國大國治理層次-幅度結構的有效路徑之一。

3.超大城市的行政層級治理:“二級政府、三級管理”治理體系需優化,基層政區也存在治理資源非均衡分布的挑戰

為解決區縣和街鎮政府發展的積極性問題,超大城市在上世紀90年代開始,紛紛探索了在中心城區和郊區分別推行“兩級政府、三級管理”“三級政府、三級管理”等政區層級之間的放權讓利改革,這一城市的縱向層級改革極大調動了基層政府的發展積極性,也取得了很好的成效。然而,隨著城市化進程的推進以及城郊空間的重構,這一體制也面臨一些新的挑戰。例如,在經濟空間格局上,超大城市中心城區在深度城市化過程中呈現產業高度服務化和空間高度融合化的趨勢,而中心城區的“二級政府、三級管理”的強屬地化管理,則容易導致商圈、市場圈、公共服務圈的“割裂”甚至碎片化,例如位于上海市中心靜安、普陀、長寧三區交界處的曹家渡商圈的衰落[21];與此同時,超大城市郊區市轄區(一般面積比中心城區市轄區大十幾倍)由于繼續承擔建設發展的重任(包括承擔避免制造業空心化的重任),仍需要“三級政府、三級管理”體制,甚至需要強化這一層級體制,來繼續激發市轄區的建設發展積極性。而中心城區和郊區都是市轄區建制,在“放管服”框架下權責體系差異類似,這顯然對于地域屬性、發展特點和承擔使命具有顯著差異的城郊市轄區治理帶來了挑戰,因此,如何更好促進郊區在新一輪“放權讓利”改革中,激發更多的自主性和積極性,則需要從市轄區體制上做考量。

超大城市基層政區是指超大城市政區下轄的政區,包括市轄區以及市管縣(市)體制下所轄的縣級市和縣。改革開放以來,我國開啟快速工業化和城鎮化步伐,人口城鎮化率從1978年的17.92%猛增到2019年的超過60%,可以說用40年的時間走過了西方百余年的城鎮化增長歷程,并且還將繼續在城市化“諾瑟姆S曲線”規律下不斷提升。在“地廣人多”背景下高歌猛進的中國城市化,也一不小心、有意無意地形成了顯著的超大城市現象(參見表2),并在連鎖反應下出現了超大城市內部的超大型市轄區(政區面積超過1000平方公里的浦東新區、濱海新區、兩江新區等)、超大型街鎮(東莞市虎門鎮、佛山市獅山鎮、溫州市龍港鎮、上海市南匯新城鎮等)、超大型社區(武漢百步亭社區、人口規模近80萬的“亞洲最大社區”北京“回天”社區、上海大型保障房基地社區等)。

由于我國的治理資源一般還是依據單個政區來進行配置,例如上海一個街鎮的公務員數量大致在50~60名左右,包括設置一個相應的派出所、市場監督局、城管所以及社區事務受理中心、社區衛生服務中心和社區文化活動中心等,而街鎮規模的差異性則很大,最大的街鎮面積達到150平方公里以上,人口30余萬,而最小的僅為幾平方公里,人口幾萬。這使得治理資源與治理對象在空間體系上嚴重失衡,造成了基層治理諸多難題。此外,由于“直轄市下不轄市、市轄區下不轄區”,也使得很多諸如浦東新區、濱海新區、兩江新區等特大型市轄區在治理上面臨一定挑戰。

五、超大城市政區治理現代化的優化路徑

從行政建制、行政區域和行政層級三個方面分析超大城市政區治理現代化的路徑。

1.行政建制治理上要豐富建制類型,匹配更多樣的超大城市形態和治理要求

一是規范四個直轄市的政區名稱。四大直轄市在規范性文件中,應表述為“××直轄市”而不是“××市”,避免與其他地級市、縣級市的政區通名相混淆。二是探索超大城市與周邊城市群的建制改革。及時總結長三角生態綠色一體化發展示范區在跨省級一體化治理方面的經驗,適時針對以超大城市為核心的城市群,建立“大行政區”“都”“多中心市制”等相應的特別市制類型。三是從中長期發展而言,隨著我國超大城市規模的繼續擴大以及數量的持續增長,可適時探索深圳市、寧波市等省域雙中心的副省級市以及武漢等國家中心城市,或待海南全島實現整體城市化后,試點這些城市區域改設為直轄市。四是針對重慶、成都等城鄉統籌或現代農業發達的超大城市特點,可參考借鑒澳大利亞等國家施行的“農業市、生態市”(Rural City)做法,適時探索與地域形態和規模更加匹配的生態型市制[22]。

2.行政區域治理上走適域化市制的路子

一是根據城市化發展階段以及與中心城市的空間關聯程度,按照適域市制的要求,制定縣(市)改區的區劃調整標準。從行政區域即政區空間的角度,市制一般分為廣域制、狹域制和適域制,廣域是指市制劃定的政區空間大于城鎮建成區面積,即政區空間中包含一定規模的鄉村地域;狹域是指市制劃定的政區空間小于城鎮建成區;適域則是指建制市劃定的政區空間與城鎮建成區面積基本吻合。二是對于人口突破500萬的超大城市,應通過跨政區的聯動來有效解決規模和集聚效應的輻射擴散,而要避免通過政區兼并的方式繼續擴大行政版圖。在市域內形成多中心格局的直轄市,甚至可以適時探索“二級市”等方式以優化政區規模治理。三是對于面積超過10萬平方公里的政區面積超大型城市(參見表2),主要是在西藏和新疆等地區的建制市或是兵團市,可適當做一些行政區域的調整,以規范市制。對于前期政區規模拓展過大過快的超大城市,也可適當做一些“再調整”,目標是行政區域與實際的城市建成區面積更為匹配和吻合。四是控制好市轄區的規模,避免超大城市內部過多的市轄區兼并。五是協調好超大城市在行政區劃、城市規劃方面的關系,政區空間應盡量與城鄉規劃的建成區空間相一致,根據發展態勢,區劃的規模可適當超前,但不宜過大。

3.行政層級治理上,推進整體扁平、城郊差異、次級超大區域探索“基本治理單元”和“直轄化”改革

一是優化超大城市普遍施行的“兩級政府、三級管理、四級網絡”治理體系。根據超大城市,特別是直轄市在城郊產業發展上的差異,適當調整市轄區、街鎮的層級體系。以上海為例,上海市16個市轄區大致可以劃分為三大板塊:一是中心城區7個市轄區,包括黃浦、靜安、楊浦、徐匯、長寧、普陀、虹口;二是郊區8個市轄區,包括閔行、嘉定、寶山、松江、青浦、奉賢、金山、崇明;三是特別市轄區——浦東新區,這三類市轄區在GDP總量上基本就是三個1萬億,共同構成上海目前3萬億的國民生產總值。其一,城區和郊區在總體設計上,由于市中心區(指外環內以及四大主城區片區的范圍,一共1100平方公里左右)將逐漸進入一個以管理服務驅動深度城市化的階段,進而要求政區格局從近期“大區制、小街區”,向遠期(2035年后)“小區制、大街區”轉變。其二,郊區在避免制造業空心化、推進鄉村振興戰略下,仍將在近中期保持一定強度的開發建設職能,因此,郊區需要進一步深化放權,促進開發建設,因此,在郊區政區空間上可考慮北部、東部、西部、南部四大板塊的布局,在各板塊內部探索“大區制-街鎮-基本管理單元-村居”的格局。其三,浦東新區在開發開放30周年之際,肩負推進改革開放再出發和實現GDP兩萬億的目標,近期應予以更大力度的“放管服”改革,在政區格局上可探索以街區組團、城鎮組團、管鎮聯動為方式的內部放權改革,以調動更多主體、更大積極性來促發展。此外,目前的市轄區在通名上一樣,然而這對于市區、郊區以及浦東新區而言,容易造成一定的混淆,從遠期來看應該有更多的政區專名(即建制類型,例如“市直轄區”等),以區分不同的建制職能類型。

二是對于超大城市下轄政區中衍生的超大街鎮、超大社區,可借鑒上海“基本管理單元建設”的做法,適當充實超大基層政區的治理力量,保障公共資源的均衡化和可及化。上海作為我國超大城市的典型代表,近年來通過基層政區的調整來推動超大社區的精細化管理和精準化服務,特別是2014年推出“1+6”文件后基層治理創新不斷提速,在基層政區改革方面,影響最廣、力度最大的應屬基本管理單元建設。針對某些街鎮規模過大的現實,上海市從市級層面協調統籌,自2015年開始,推出了兩批共計93個基本管理單元,有效緩解了超大街鎮的精細化管理問題。其主要做法是,根據2平方公里2萬人的適度規模門檻標準,首先由各街鎮進行“3+3+3+X”的機構建設,即第一個“3”是指社區服務相關的“社區事務受理中心”“社區衛生服務中心”“社區文化活動中心”,第二個“3”是指社區管理相關的“公安派出所(警務站)”“城市管理所(網格中心)”“市場監督管理所”,第三個“3”則是指社區黨委、社區委員會和社區中心。考慮到各地實際,各基本管理單元也可以因地制宜、力所能及地設置社區養老服務中心等“X”機構[23];隨后,由區級層面考察規模過大街鎮的治理難題,并由此確定區級申報基本管理單元名單,進而上報市民政局等相關部門,由市民政局會同市政府辦公廳、市委組織部、市發改委、市財政局等部門共同進行材料審核和現場驗收,驗收通過后,予以基本管理單元所在街鎮相應的公務員編制、配套硬件建設資金等。

三是對于超大城市內某些特殊的超大型區域,可因地制宜探索“設立直轄街鎮”的做法,實行重點區域重點治理。對于一些規模較大,承載重點功能或工程的區域,雖然目前一般采取派出管委會等方式予以管理,但管委會畢竟不具備完整的行政主體資格,在行政訴訟、委托授權等方面仍有限制,而如果以行政區形式設置,則在制度上更為規范、穩定和成熟。因此,可參照中央直轄市、省直轄市等做法,在超大城市市域范圍內設置直轄街鎮,在行政級別、治理資源、服務資源等方面予以傾斜,同時保障體制運行的規范性和合法性。

四是如何避免超大城市內部通勤人口的高密度、高頻率流動,還應通過創新開發區與行政區管理體制的互動甚至融合,來促進產城融合、職住平衡。例如,深化探索管鎮聯動機制,包括管委會負責經濟開發、營商環境打造,街鎮負責社會治理、公共服務,并形成可持續的財稅分享機制;開發區管委會、開發公司與街鎮的協同治理機制,例如,蘇州工業園區施行的管委會轄街鎮模式、上海浦東南匯新城鎮的“管鎮合一”模式等。

六、結論

中國作為人口大國、面積大國、經濟大國,在高速城市化進程中探索并形成了不同類型的超大城市以及下轄的超大市轄區、街鎮和社區。現從行政區劃角度而言,我國超大城市存在三個方面的問題,包括政區空間上,“縣市改區”作為規模擴張的方式有待優化、過大的城市規模成為“城市病”的誘發和催生因素;政區建制上,直轄市名稱需更加嚴謹表達、匹配城市群和都市區的建制類型亟待更加豐富、若干超大城市可適當考慮增設直轄市;政區層級上,超大城市“二級政府、三級管理”治理體系需優化,基層政區還存在治理資源非均衡分布的挑戰。針對這些問題,本文提出超大城市要豐富建制類型,走適域化市制的路子,推進整體扁平、城郊差異、次級超大區域探索“本治理單元”和“直轄化”等改革。

參考文獻:

[1]王開泳,陳田,劉毅. "行政區劃本身也是一種重要資源"的理論創新與應用[J].地理研究,2019,(2):195-206.

[2]劉君德,馬祖琦,熊競.中央直轄市政區空間組織與制度模式探析:理論架構、比較分析及實證研究[M].南京:東南大學出版社,2012.

[3]顧朝林.南京城市行政區重構與城市管治研究[J].城市規劃,2002,(9):51-60.

[4]張京祥,沈建法,黃鈞堯等.都市密集地區區域管治中行政區劃的影響[J].城市規劃,2002,(9):40-44.

[5]王開泳,陳田. 對我國大城市行政區劃調整的思考——以廣州市近年來行政區劃調整為例[J].城市問題,2006,(7):70-75.

[6]馬祖琦,劉君德. 國外大城市中心城區區級政區職能研究[J].城市規劃,2003,(3):43-48.

[7]馬祖琦. 海峽兩岸大城市市轄區區級行政管理體制比較[J].經濟地理,2005,(2):277-280.

[8][22]熊競. 我國特大城市郊區"域"行政區劃體制研究:以上海為例[M].南京:江蘇人民出版社,2015:16-29.

[9]陶希東.中國特大城市(地級市)縣改區:問題與出路[J].創新,2017,(1):13-20.

[10]劉君德,靳潤成,周克瑜.中國政區地理[M].北京:科學出版社,1999:29-41.

[11]浦善新.中國行政區劃改革研究[M].北京:商務印書館,2006:2-3.

[12]田穗生,羅輝,曾偉.中國行政區劃概率[M].北京:北京大學出版社,2005:246-259.

[13]浦善新.中國行政區劃改革研究[M].北京:商務印書館,2006:3-4.

[14]劉君德,靳潤成,周克瑜.中國政區地理[M].北京:科學出版社,1999:29-41.

[15]田穗生,羅輝,曾偉.中國行政區劃概率[M].北京:北京大學出版社,2005:32.

[16]戴均良.中國市制[M].北京:中國地圖出版社,2000:2-3.

[17]劉君德,汪宇明.制度與創新——中國城市制度的發展與改革新論[M].南京:東南大學出版社,2000:21.

[18]戴均良.中國市制[M].北京:中國地圖出版社,2000:8-11.

[19]戴均良.中國市制[M].北京:中國地圖出版社,2000:92-95.

[20]王健,賈璐陽.1958年江蘇省十縣與上海市的行政區劃調整[J].史林,2019,(1):170-182+221.

[21]劉君德、何建紅.社區的行政分割及其整合研究——以上海市曹家渡為例[J].上海城市規劃,1998,(4):2-8.

[23]熊競.上海基本管理單元的建設的現狀、問題與建議[J].上海城市管理,2018,(1):17-22.

Abstract: As a typical representative of big country governance, China has also encountered the challenge of super large space governance in the process of rapid urbanization, such as mega cities, development zones and communities. As a unique tool of spatial governance in China, administrative divisions play an important role in the governance of mega cities. Combing the policy of Super City, we find that its evolutionary logic has the characteristics of narrow area system to wide area system, small area system to large area system, etc.; while the governance of super city is faced with the institutional dilemmas of administrative region, administrative system and administrative level; aiming at these dilemmas, we put forward the path of modernization of super city governance.

Keywords: Novel Coronavirus Pneumonia; City Governance; Institutional Dilemma; Optimizing Path

(責任編輯 ? 董幼鴻)