政府購買服務背景下社會組織自主性的影響機制研究

葉士華 孫濤

摘 ?要: 轉型期社會組織外部資源和制度環境的改變,影響到社會組織經濟與政治資本的自主性。分析中國社會工作動態調查(CSWLS2019)數據發現:首先,組織收入規模越大,其議價能力越強,越可能擴張和發展,并提供跨區域服務。其次,組織社會學意義上的政治資本僅對發展和擴張自主性有顯著影響。這揭示了資本類組織要素對社會組織自主性的塑造作用,為嵌入與自主之間的共生關系提供了經驗支持。分析還發現,近些年激發社會組織活力的宏觀政策與治理技術一定程度上實現了預期效果。

關鍵詞: 社會組織;自主性;經濟資本;政治資本

一、問題的提出

近年,社會組織領域的改革構成中國社會治理模式轉型中突出的一條制度創新主線[1]。在政策層面,國家從登記注冊、孵化培育到購買服務相繼出臺了一系列文件,為構建現代社會組織體制與激發社會活力提供了頂層制度保障。在地方治理層面,社會組織成為優化公共服務供給結構、提高公共服務效率、創新社會治理模式的突破口和重要抓手[2],這說明社會組織的外部資源和制度環境已發生深刻轉變。根據財政部報告,2018年,政府向社會公眾提供公共服務的采購總額為6376.4億元,占全國政府采購總規模的17.78%。相較于工程類的采購雖占比不高,但增速明顯。在此背景下,公共服務類社會組織數量與資金規模呈現雙增長態勢。以社會工作機構為例,截至2018年底,全國機構數量多達8000多家,其中部分機構年度收入規模突破千萬元①,尤其是在廣州、深圳、上海等社會組織支持性制度改革先鋒地區。同時,在地方治理實踐中,社會組織管理者參政議政也見諸報端和網絡[3]。那么,經過近年來的發展,由宏觀政策與地方治理實踐構成的社會治理創新圖景究竟產生了何種社會效應?進一步來說,在購買政策激勵下,社會組織資金規模快速增長,在公共服務供給中的作用日趨突出,這對社會組織自主性產生了何種影響?伴隨制度性空間得以釋放,社會組織獲取了更多參與地方治理的機會,這些將如何影響社會組織的自主性,既是現實問題,也是規范問題。

從既有理論來看,自主性有助于發揮社會整合、創新社會治理、提高服務效率。從20世紀90年代的舶來理論到近期治理轉向的本土概念提煉,自主性始終構成中國社會組織研究的核心議題。大致來說,既有研究經歷了從“宏觀結構”到“中觀制度”的演變,對社會組織自主性內涵和生產機制的理解在不斷深入,雖尚有爭議,但基本認同以下觀點:無論是靜態的國家與社會權力關系視角,抑或治理過程中政府與社會組織的動態關系,社會組織在整體上呈現“依附性”或“嵌入式”發展,只是不同視角所關注的依附與嵌入對象,以及依附或嵌入對自主性的作用機制的理解不同。既有案例分析和規范闡釋為后續研究奠定了基礎,細化了自主性概念的經驗化操作。

簡言之,已有研究聚焦于國家權力結構與政府科層治理制度,以及與之相應的社會組織策略如何單獨或相互塑造自主性,對社會組織自主性整體和共性影響機制關注較少,往往忽視組織要素改變所帶來的影響。本文從組織資本的視角出發,關注在社會治理體制轉型背景下,公共服務類社會組織資本規模擴張產生的自主性效應,同時聚焦外部資源環境變化導致的組織經濟資本擴張與外部制度空間變化所帶來的政治資本機會的增加,探討兩種組織資本元素對自主性的影響。期冀在經驗上突破已有研究的關注局限,在理論上將組織要素納入社會組織自主性的分析中,試圖發現影響其自主性的共性機制,探討現有制度性改革和地方治理創新在激發社會活力層面的現實與理論意義。

二、文獻回顧與理論假設

1.文獻評述:自主性內涵演變與生產機制

作為觀察國家-社會關系及其變遷的“小切口”,社會組織是否擁有自主性?自主性在多大程度上受到外部條件的制約或激勵,引起學界的廣泛關注。當前,對社會組織自主性的研究主要圍繞何謂自主性及其生產機制展開。前者是基礎性問題,后者是對前者的延伸。

學界對于何謂自主性一直有爭議,但也在爭議中不斷深化理解。宏觀結構視角的研究對于國家與社會關系的規范假設深受西方理論影響,主張相對于國家而言的自主性。對社會組織抱有政治上的理論想象。將社會組織自主性理解為“社會關系以及結社生活具有制度化的、相對于國家的自主性”[4],是社會組織的基本屬性之一,并不存在生產的問題。由于與現實經驗之間的張力,該視角受到諸多批判。例如,懷特基于蕭山的案例考察發現,應從兩個層次來理解中國社會組織自主性,即政治結構自主性與組織功能自主性,社會組織未必以追求政治意義上的自主性為目標,但這并不影響其獲得功能意義上的自主性,甚至能夠通過犧牲前者來換取后者,譬如通過“嵌入”政府部門反而更容易獲得組織資源[5]。盧依依的研究也佐證了上述觀點[6]。

區分社會組織自主性的多層內涵,指出政治結構自主性并不符合中國現實,這構成后續研究的基本共識和努力方向。王詩宗等沿著這一方向,主張區分獨立性和自主性,將前者理解為組織生存與發展的外在宏觀權力結構與制度條件,后者界定為社會組織圍繞使命和目標對內部進行的自我管理和治理。以行業協會為例,它們受到強國家的主導和吸納,并不具備獨立性,但享有實際自主性。基于多層次制度邏輯分析框架,指出中國社會組織總體表現出“依附式自主”的特征[7]。此外,在承認政治結構約束的背景下,社會組織自主性生產機制研究的另一個視角關注如何通過策略性行動爭取自主性,其中社會“嵌入”國家[8]、“去政治化”是兩種重要的生產策略[9]。整體來看,這類理論有助于理解組織間的差異,尤其是行動策略研究彌補了傳統結構視角的偏狹,但存在以下問題:首先,在國家與社會權力關系結構保持不變的情況下,近年來社會組織的外部制度環境已發生顯著改變,該視角通常將國家權力結構與制度環境雜糅在一起,不利于準確地理解當下中國社會組織所處的外部約束條件;其次,將自主性縮窄到微觀內部治理層面,無疑忽視了自主性在中觀制度層面的意涵。

與“宏觀結構”視角不同,“中觀制度”視角將分析重點從宏觀結構的“強國家”轉為中觀層次的制度和具體的治理情境,更貼近中國的經驗現實。黃曉春等通過分析社會組織的外部復雜制度環境,主張從制度環境與社會組織策略生產彼此互動、互為因果的角度來理解社會組織自主性,二者交匯與互動的節點是分析社會組織自主性的切入點,提出自主性的三個維度:活動領域、活動地域、運作過程[10]。徐盈艷等將抽象的國家具體化為市、區、街道三級政府的各種制度與治理技術,發現在控制權浮動的情境下,社會組織會因為規制不同采取差異化的方式分層嵌入以爭取自主性[11]。中觀制度視角的優勢在于,承認政治結構意義上的自主性不符合中國的經驗現實,又敏銳地捕捉到在社會治理創新背景下,社會組織自主性受到制度環境與組織策略生產的雙重塑造。譬如,在非協同治理背景下,社會組織針對不同的制度環境,發展出相應的拓展自主性空間的策略,包括“找項目”“多行政區注冊”“發展跨界資源汲取能力”等。

從“宏觀結構”到“中觀制度”,學界從“借用”西方理論走向扎根本土的概念提煉,對經驗現實的描述更加精確,從整體上豐富了中國第三部門的理論圖景。通過細致的闡釋性案例研究,加深了對于社會組織自主性的理解,尤其是各種經驗化的概念操作,為后續研究奠定了基礎,但仍然存在研究視角和研究方法上的偏狹與不足:首先,在研究方法上,側重于闡釋性的案例分析,只對局部組織自主性進行描摹,無法提供總體概覽,導致研究的碎片化,甚至概念的模糊性和不可證偽性,研究結論亟須基于大規模調查數據來進一步檢驗;其次,在研究視角上,聚焦于政府科層制度,以及與之相應的社會組織策略對自主性的影響,對社會組織層面的其他屬性和要素關注甚少,尤其是影響社會組織自主性的整體性與共性機制,包括隨著政府治理轉型的深入,購買服務規模持續加大,社會組織自主性在整體上會受到怎樣的影響,這些關鍵問題尚未得到回答。

2.研究假設:資本與自主性

為回答上述問題,在借鑒既有研究概念操作的基礎上,本文關注組織要素為組織資本規模和空間增長,探尋其對社會組織自主性的影響。首先,在自主性界定上,借鑒中觀制度視角的做法,從制度環境與社會組織行動策略相互塑造、互為因果的角度理解自主性,并將自主性界定為決定服務領域、組織活動的地域范圍與自主決定內部運作等三個維度。就經驗現象而言,本研究所討論的組織類型也皆為公共服務類組織,據此將自主性界定為“多大程度上可以自主決定發展與擴張組織”(發展與擴張自主性)、“多大程度上可以自主決定服務地域”(服務地域自主性)和“多大程度上可以自主決定服務過程”(服務過程自主性)三個維度。這主要基于兩點考慮:其一,黃曉春等討論的服務領域體現在具體、微觀的服務過程中,是政府購買服務清單范疇內的微觀操作。從社會組織與公共需求關聯的角度來看,雖有分析價值,但無法準確體現所謂制度約束與策略生產的交匯。一旦偏離與中觀制度的交匯中心,將導致自主性概念的泛化,無法與日常組織管理區分開來。相反,從經驗現象來看,組織發展與擴張(通常是多行政區注冊的方式)是社會組織常見訴求,決定了社會組織能否獲取更大影響力與社會動員力,多行政區注冊作為常見策略產生于與中觀層面的注冊制度約束互動過程中,體現了策略生產與制度安排的交匯與互動。其二,對社會組織而言,多地注冊的制度困境與仍在注冊地上一級行政區域內提供服務的跨區服務不同,多地注冊可能輻射全國,具有更強的橫向結社與社會聯動潛能,因此,所面臨的制度性挑戰更大,相應地,自主性空間的制度意涵也更強。

其次,在研究方法和理論框架上,本研究基于全國社會工作機構調查數據,從經濟資本與政治資本兩個維度探討組織規模增長的自主性效應,對社會組織自主性的因果分析,有助于進一步探討現有制度性改革和社會治理創新實踐在激發社會活力層面的現實意義,從整體上增進關于政社關系的認識。經濟資本和政治資本是組織學研究的常見視角,尤其是關于特殊政治體制背景下經濟組織與國家關系的研究,本文將其引入到社會組織研究主要基于兩點考慮:其一,中國社會組織體制改革面臨的政社關系與經濟體制改革中的政商關系具有較高的相似性[12],尤其是制度環境和政治體制,因此政商關系視角有很強的借鑒意義;其二,本文要回答在社會治理轉型背景下社會組織的規模效應,究其本質是資本增長,因此該視角與問題具有高度契合性。

(1)經濟資本與組織自主性

紀鶯鶯等認為,“議價”可作為分析國家與社群關系的切入口,對于理解雙方的互動機制和過程具有重要理論價值[13]。議價既可以被基層官員用于消解社會行動者的抗爭行為[14],也能夠為社會行動者(如企業)采用,以表達權益和影響政府政策。對于后者而言,議價的發生機制是地方政府的財稅和政績驅動邏輯,與企業經濟貢獻能力彼此“互為所用”。經濟規模越大的企業,因為對地方財稅貢獻大而受到地方政府的重視,進而享有更強的議價能力并影響相關政策過程,如在參政議政層面。本文受其啟發,將“議價”概念引入到社會組織自主性影響機制分析。依據是在我國社會治理轉型中,地方政府同樣負有社會治理創新、完善公共服務體系的晉升考核壓力[15]。雖有學者指出,社會組織領域的宏觀政策的模糊性,導致地方治理可能存在弱晉升激勵,而采取以控制為導向的社會組織治理態度,但不能否認,社會組織在整體社會治理創新中被中央賦予的地位,以及一些地方政府對發展社會組織所抱有的熱情[16]。

鑒于新時代的社會治理創新成為地方政績的構成要素之一。依據議價的發生機制,社會組織的議價能力表現為對地方社會治理創新和完善公共服務的貢獻能力,并伴隨組織資金規模的增長而得以提升。規模大的社會組織,更容易因其突出的社會治理貢獻而獲得上級政府的肯定和表彰,在與基層政府互動時,能夠堅持根據合同要求提供服務,捍衛服務運營自主性。羅艷針對養老機構的研究,在一定程度上佐證了這種推論。在一個規模較大的養老機構中,當其為地方政府獲得良好的政治聲譽后,在服務自主性方面會獲得更大空間[17]。唐文玉也發現,規模比較大的組織,社會影響力比較強,在黨建過程中,表現出較高的意識與行動自主性[18]。

除了與地方政府社會治理政績的彼此契合,經濟資本的“議價”功能還體現在其帶來的無形資產效應。根據組織質量理論,社會組織的資金規模是有形資產,但也具備無形資產價值,常被外界等同于組織聲譽、可靠度、公信力等[19]。根源在于,社會組織的服務產出和績效通常難以測量,外界需要一個容易識別的判斷標準來衡量組織質量,資金規模便是其一。當社會組織資金規模較大時,更容易獲得良好的組織質量評價,外界對其具有更高的社會治理能力的理想期待,也就相應提高了其自主性的議價能力。根據上述推論,本文提出第一個假設:

假設1:經濟資本越高,因議價能力增強而具有更多的自主性。

(2)政治資本與組織自主性

所謂政治資本,通常指“政黨和政權所提供的身份、權力、資源以及由此而來的威懾力、影響力”[20]。迄今,政治資本是理解中國精英與國家關系的重要概念,但既有研究主要集中在經濟領域,認為特定的政治經濟結構是政治資本具備持久解釋力的關鍵原因,在面臨正式制度欠缺而阻礙經濟組織發展時,獲取政治資本成為十分重要的替代性機制[21]。與經濟組織歷經的制度改革相似,過去十幾年間,伴隨社會治理創新,中國社會組織制度體系發生快速轉變,去行政化改革、降低注冊門檻、購買社會服務等系列政策相繼出臺。一方面,在地方治理實踐進程中,社會組織獲取政治資本的空間相應得以釋放。除了傳統具有官方背景的社會組織外,(離退休)官員創辦或參與管理社會組織也成為獲取政治資本的新方式。另一方面,黨和政府始終是國家與社會關系的締造者,掌控社會組織生存所需的關鍵資源,包括政治和制度合法性、經濟資源,甚至聲譽資源等,這構成社會組織構建政治關系、獲取政治資本的動因。

近期研究也捕捉到這種新變化,并將這種新政治資本對自主性的影響作為透視國家-社會關系的焦點。宋程成等基于對寧波市兩家養老服務業協會的觀察,將官員、街道負責人吸納到理事會或領導層的組織能夠依賴其政治地位和資源,策略性地應對外部控制,擴展依據組織意志實施運營的空間[22]。徐家良等對義工協會的持續個案分析發現,相較于與政府保持適當距離的組織,反向吸納地方政治精英的組織能夠有效凝聚支持資源,擴展服務領域和地域,更容易生成自主性[23]。其他研究也佐證了上述結論。譬如,李朔嚴對環保組織的案例分析發現,主動接受黨和政府領導的社會組織管理者更容易提升組織資源汲取能力、合法性和擴展組織合作網絡[24]。蔡寧等聚焦社會組織與政府間的非正式關系發現,與政府部門交往的頻繁度正向影響組織在目標制定、公共倡導和政治行動等方面的自主性[25]。

除了反向吸納的政治資本構建模式,社會組織管理者參政議政的空間也一定程度上被釋放。雖然數量并不多,但作為新社會階層的重要構成部分,社會組織參政議政已成為黨和政府對社會精英實施整合的方式,以調和不同社會階層的利益訴求,維系社會與政治體制穩定。但目前對此議題的討論,更側重統戰意義上的“應然”和規范層面[26],對社會組織自主性的作用機制仍需進一步探討。從權力結構的角度來看,政治參與屬于國家對社會精英的正向吸納;對經濟組織的研究表明,吸納并不意味著主體性消解,相反可以通過構建政治關系獲取政治資本,成為組織爭取有利空間的策略。因此,一個合理的推論是,參政的社會精英同樣能夠為社會組織獲取自主性提供可能性。據此,提出第二個假設:

假設2:擁有政治關聯的社會組織,自主性更強。

需要指出,本文所說的政治關聯與聚焦于個體層面非正式的私人關系不同。例如,安子杰,(Anthony J.Spires)基于草根組織的研究發現,機構領導者與政府官員建立信任關系,博取共生空間,這種政治關聯體現組織領導者的個人智慧,而非從組織層面形成的正式關系[27]。此外,一些學者將有官方背景的社會組織看作是擁有政治資本的,如湛學勇從政治關聯的角度分析官方背景的基金會,探討其對組織合法性和資源獲取的影響[28],但這不屬于本文關注的范疇,其對社會組織制度的核心假設仍然是20世紀90年代的制度體系特征,與本文關注的成長于社會治理創新背景下的組織類型不同。

三、研究設計

1.數據來源與樣本

本研究使用的數據源自華東理工大學團隊實施的全國首個以社會工作行業發展為主題的大型綜合動態調查-2019中國社會工作動態調查(CSWLS)[29]。在兼顧全面性與區域發展差異性的基礎上,該調查共抽取56個具有代表性的城市,包括北京、上海、廣州、深圳等特大城市,除拉薩外的各省會城市,以及珠三角和長三角地區的代表性城市。以每個城市社工機構數量為隨機抽樣框,一類城市抽取33家,二類城市抽取11家。當機構數量不足時,則全部納入樣本框。通過項目團隊面對面訪談的方式,最終收回機構問卷979份。根據研究目的,先剔除成立時間不滿一年的機構,再結合本研究的自變量和控制變量,剔除或處理信息缺失樣本后,得到有效樣本714份。

2.研究變量和模型構建

(1)因變量

關于社會組織自主性,本研究考慮三個維度:發展與擴張自主性、服務地域自主性與服務過程自主性。通過借鑒已有文獻的概念化操作,將“發展與擴張自主性”操作化為是否在除本機構注冊區域以外注冊其他同類機構;“服務地域自主性”操作化為注冊區域以外是否提供服務。以上兩個變量,是編碼為“1”,否編碼為“0”。“服務過程自主性”操作化為除了合同規定的工作任務外,政府是否還安排其他工作任務,是編碼為“0”,否編碼為“1”。

(2)自變量

本研究的核心自變量是社會組織的“經濟資本”和“政治資本”。前者是指組織通過收入規模增長、地方服務影響力擴大所帶來的組織拓展自主性的能力,并且參照關于中小企業研究的測量,選擇年度總收入規模。為減少機構總收入的方差波動,對其做了對數處理。后者是指組織通過構建政治關聯所擁有的拓展組織自主性的能力。在借鑒既有文獻基礎上[30],本文采用組織領導是否(曾)取得過人大代表、政協委員的政治身份,以及是否(曾)在政府部門工作,兩者滿足任意一項賦值為“1”,否則為“0”。如前所述,本文未將官方背景作為考量因素,因為社工機構不同于行業協會、基金會,通常在政府購買服務背景下成立,很難具有嚴格意義上的官方背景。

(3)控制變量

為更好地識別經濟資本、政治資本與組織自主性關系的主效應,本研究納入組織和區域層面的控制變量。在參考國內外研究的基礎上,分別控制了組織年齡、組織全職工作人員數量、理事會規模和專業化水平。其中,組織年齡指從成立至2019年的時間;理事會規模包括理事長在內的理事人數。已有研究表明,專業化往往成為組織爭取自主性依據[31]。在新公共管理范式下,專業化通常指機構的理性化,如聘用專業人士,人員隊伍的學歷水平等[32]。結合社會工作機構的特點和中國社會工作發展的制度背景,本研究通過本科及以上學歷的全職工作人員數、擁有社工專業學歷的全職工作人員數、持有社工職業資格證的全職工作人員數等三個變量來測量。考慮到社工機構通常可以在省、市和區三個級別民政部門注冊,不同注冊級別意味著接觸和監管的政府不同,可能會影響機構自主性,因此也對其進行控制,并以省級注冊為參照組。在區域層面,控制城市間差異可能帶來的影響。

(4)統計模型

由于三個因變量均為二分變量,故采取Logit模型。鑒于同一城市的社工機構間可能存在的組內相關性,本研究采用城市層面的聚類穩健標準誤。

四、經驗分析

1.描述性分析結果

表1為本研究的數據結構和變量概況。描述性分析顯示,在除了本機構所在區域外注冊其他社工服務機構的組織占29.41%,在注冊區域外提供服務的機構占53.08%。除了合同規定的工作任務,被政府部門安排其他工作任務的機構占31.50%。此外,有政治關聯的組織占31.90%。機構收入總額均值為237.59萬元,整體機構規模并不大,但組織間的差異巨大,最高收入總額達7769萬,而部分機構在2018年則無任何收入。這點也體現在全職員工人數上,平均每家機構為27人左右,但有的機構全職人數多達800人。

2.經濟資本、政治資本的組織自主性效應分析

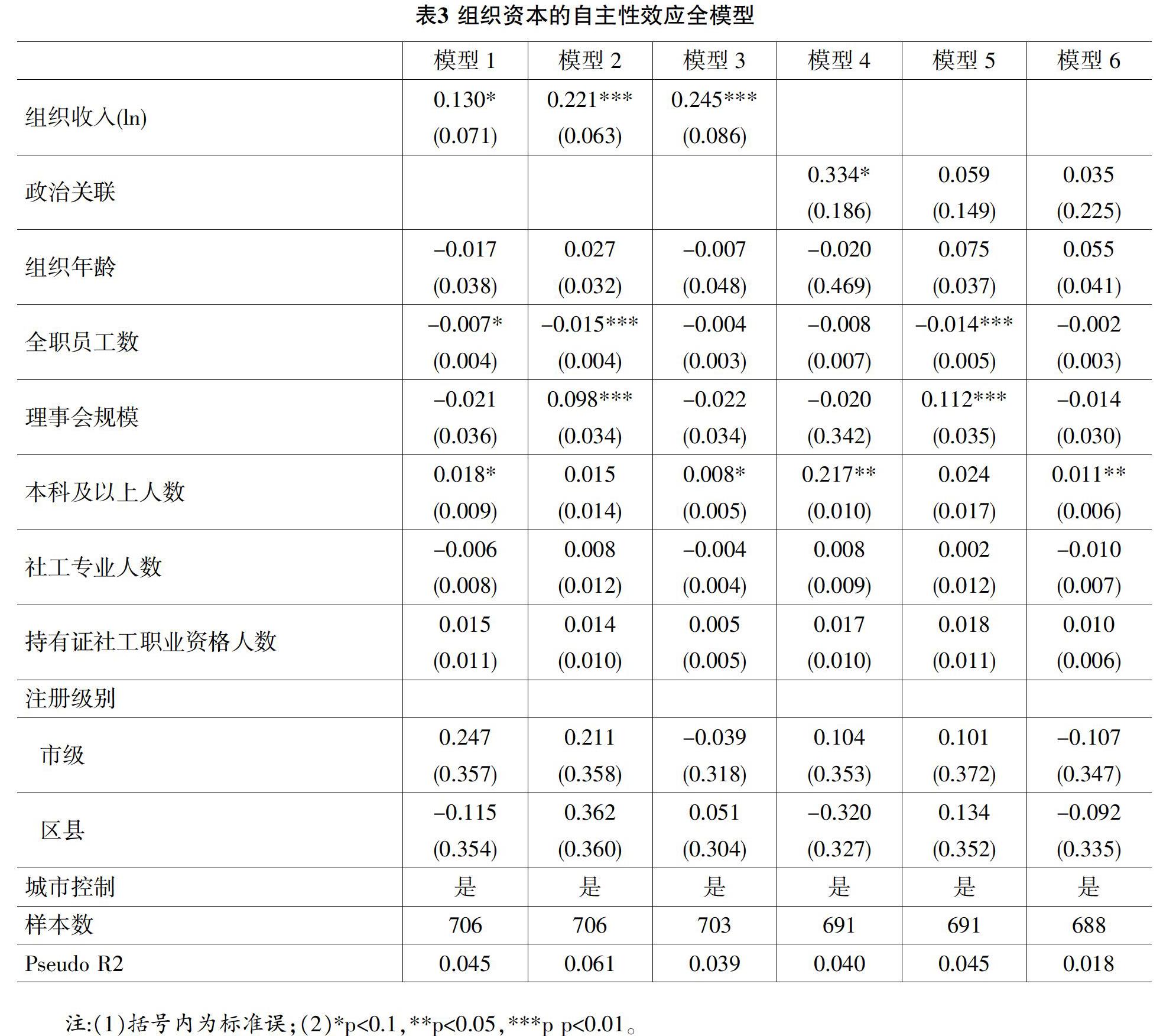

表2是資本的組織自主性效應分析基礎模型,僅納入了核心自變量組織收入和政治關聯,模型1-3是經濟資本的自主性效應基礎模型,模型4-5是政治資本的自主性效應基礎模型,兩組因變量依次分別為“發展與擴張自主性”“服務領域自主性”“服務過程自主性”。 根據模型1-3,隨著組織收入規模增加,社會組織三類自主性的概率均顯著提高。模型4-6顯示,政治關聯僅和發展與擴張自主性顯著正向相關,對其他兩個因變量并無顯著影響。

表3是資本的組織自主性效應分析全模型,在基礎模型之上增加了組織層面的控制變量,同時控制了城市內和城市間效應,因變量次序不變。根據模型1-3,在控制了組織和城市層面的變量后,組織收入規模仍對自主性有顯著影響。因此,經濟資本的組織自主性效應具有較好的穩健性,假設1獲得支持。具體而言,組織收入規模越大,組織越有可能獲得擴張與發展、跨區域提供服務,以及按照合同提供而非被額外安排其他服務的組織自主性。同樣,模型4-6在增加控制變量后,政治關聯僅與發展與擴張自主性顯著正向相關,對其他兩個因變量并無顯著影響。因此,假設2僅部分成立。這表明,政治關聯作為一種影響機制,并不能增進組織在區域外提供服務和按照合同提供服務方面的自主性,但有助于組織在其他行政區發展與擴張,體現了政治資本的特殊溢出效應。

從表2和表3的分析結果看,組織全職員工數量越多,服務地域自主性反而降低,與其他兩個因變量的關系并不完全顯著,但系數均為負數。這可能與組織人員規模上升后,組織尋求自主性動力下降有關,或是尋求自主性的組織靈活性降低。理事會的人員規模具有顯著的跨區服務溢出性,理事會規模越大,組織在其他區獲得服務項目的自主性相應增加。在組織專業性的變量中,僅學歷對組織發展與擴張和服務運營的自主性有顯著影響,其他變量均不顯著,表明專業性在影響服務自主性中作用不大,且不同注冊級別的組織在自主性方面無顯著差異。

3.穩健性檢驗

為了進一步確認經濟資本和政治資本對組織自主性的作用機制,本研究采用“跨區服務項目數”“跨區注冊其他社工服務機構數”兩個連續變量替代前述的二分變量。同時,用“除了合同規定的檢查外,政府部門是否還要本機構做其他工作匯報”替換作為服務運營的替換變量進行穩健性檢驗。其中,鑒于“跨區服務項目數”和“跨區注冊其他社工服務機構數”呈現出左刪失,普通最小二乘法(OLS)不適用,因此采用Tobit模型。比較表3和表4看出,所有表3中顯著的變量在表4中仍然顯著,整體顯著水平也有所提升。因此,表3得出的結論具有較高的穩健性。

五、結論與討論

近年在宏觀政策與治理技術變革的背景下,社會組織的經濟資本與政治資本發生了顯著改變,社會組織在社會治理轉型中的突出作用也獲得各界認可,那么由外部環境改變所導致的組織資本增長能否影響社會組織自主性呢?如果可以,其具體的影響機制如何?這對于社會轉型而言,無疑具有重要的現實意義。

針對此項全國調查數據的分析顯示,經濟資本和政治資本對社會組織自主性均具有顯著影響,但又存在差異。首先,在外部資源和制度環境變革的背景下,社會組織自身要素悄然發生改變,且組織要素同樣能夠塑造組織自主性;其次,經濟資本自主性效應更為顯著,表現為經濟規模越大,社會治理貢獻越大,議價能力越強,能夠獲取三類自主性的可能性越大;最后,政治資本對社會組織在服務過程中的自主性并無影響,卻在擴展組織版圖方面有貢獻力,這說明政治資本的作用主要在于突破注冊制度的限制。

總之,本文具有三個方面的研究貢獻。其一,長期以來,持“嵌入”“依附”或“吸納”觀點的研究傾向于將“脫嵌”作為社會組織發展的理想路徑。本文則發現并揭示出一條更為復雜的社會組織發展之路,隨著社會組織參與社會治理的程度提高,一方面,社會組織對政府購買服務的資金和扶持性制度環境高度依賴;另一方面,憑借高度卷入具體社會治理情境中,并扮演重要的服務角色而獲取其組織自主性。換言之,國家與社會間的靜態權力結構并未發生改變,但在具體的社會治理轉型中,社會組織會利用其服務影響力和在社會治理創新中發揮的積極作用,獲取更多的組織生存空間。當然,這與“強國家與強社會”模式仍有很大的差距,但表明成長于強制性的制度變遷之下,具有高度卷入性的公共服務社會組織,未來的出路并不一定是通過資金的多樣化和公益化來實現“脫嵌”[33],而是在社會治理轉型中謀求與政府部門共生。這與新近一些研究將“自主”與“嵌入”從對立關系轉為共生關系的視角一致,即強自主與強嵌入可以同時存在。不過,這并不意味著強嵌入一定導致強自主,需要理性謹慎地評估這種共生關系的社會意義。

其二,經濟資本與政治資本的差異化影響同樣具有重要的啟示。一方面,這說明社會組織經濟資本的社會意義,這與基于案例的一些經驗研究結論有所不同。它們暗示組織在擴展服務地域和組織擴張過程中,總以犧牲組織服務過程自主性為前提,包括主動承擔更多合同規定外的行政工作,或犧牲服務專業性,才能夠獲取更多政府資金或其他政府資源[34]。本研究表明,經濟資本的增長能夠同時提高組織根據合同契約提供服務的自主空間。可能原因在于,組織規模的不斷增大能更好展現服務的專業性和規范化,或表現為對地方治理創新的強貢獻能力,因此政府會減少對服務過程的干預,更愿意遵守合同規定。另一方面,政治資本僅對發展與擴張自主性有顯著影響,這與注冊本身的制度性限制較強或許有關,而且是社會組織發揮自主性的第一道門檻,更需要政治資本發揮作用。當社會組織擁有政治資本時,更容易獲取政府信任,社會組織更容易拓展組織版圖。值得說明的是,本研究關注的政治資本是基于組織層面的正式政治關聯,研究揭示,雖然正式的、制度化的政治關聯已在一定程度上向社會組織放開,但是這對組織自主性的影響有限。相反,特殊的、私人化的關系,包括有官方背景的組織關聯可能仍然具有作用,這一觀點還需后續的比較分析做進一步的闡釋。

其三,資本對社會組織自主性的顯著影響為學界在規范層面的呼吁提供了經驗支持,尤其是經濟資本。這表明近年來,各種激發社會組織活力的政策與治理技術一定程度上實現了預期效果。從規范意義來說,為學界呼吁的關于宏觀政策與制度改革提供了經驗支持。

值得指出的是,無論是社會組織內部還是外部區域性制度環境,都極為復雜且差異很大,誠如康曉光等所言,中國太復雜,而且地域遼闊,任何局部性的觀察都可能陷入“盲人摸象”的研究瓶頸[35]。本文即便采用全國調查數據,但僅以專業性社工服務機構為分析對象。社工機構成長于政府購買服務背景之下,具有特殊的制度性資源結構和政治空間結構,這與其他類型的社會組織有所不同,所得出的結論在其他類型組織中的適用性和解釋力仍需進一步的研究來跟進。

注釋:

①數據來源于中國社會組織公共服務平臺(http://www.chinanpo.gov.cn/index.html),經人工統計得出。

參考文獻:

[1]李友梅.中國社會治理的新內涵與新作為[J].社會學研究,2017,32(6):27-34.

[2]郁建興.中國地方治理的過去、現在與未來[J].治理研究,2018,34(1):65-74.

[3]李金泉.深圳市社會組織參政議政表現突出[J].中國民政,2014,(10):51-50.

[4]Whyte,M.Urban China: A Civil Society in the Making?[A] In A.L. Rosenbaum (ed.), State and Society in China: The Consequence of Reform[M]. Boulder: Westview,1992.

[5]White, G., Howell, J. A., and Sun, X.Y. In Search of Civil Society: Market Reform and Social Change in Contemporary China[M]. New York: Oxford University Press,1996, pp. 38.

[6]Lu, Y. The Autonomy of Chinese NGOs: A New Perspective[J]. China: An International Journal, 2007,5(2):173-203.

[7]王詩宗,宋程成.獨立抑或自主:中國社會組織特征問題重思[J].中國社會科學,2013,(5):50-60.

[8]朱健剛,陳安娜.嵌入中的專業社會工作與街區權力關系——對一個政府購買服務項目的個案分析[J].社會學研究,2013,28(1):43-64.

[9]唐文玉,馬西恒.去政治的自主性:民辦社會組織的生存策略——以恩派(NPI)公益組織發展中心為例[J].浙江社會科學,2011,(10):58-65.

[10]黃曉春,嵇欣.非協同治理與策略性應對——社會組織自主性研究的一個理論框架[J].社會學研究,2014,(6):98-123.

[11]徐盈艷,黎熙元.浮動控制與分層嵌入——服務外包下的政社關系調整機制分析[J].社會學研究,2018,48(2):115-139.

[12]張緊跟.治理社會還是社會治理?——珠江三角洲地方政府發展社會組織的內在邏輯[J].天津行政學院學報,2015,17(2):13-23.

[13]紀鶯鶯,范曉光.財大氣粗?——私營企業規模與行政糾紛解決的策略選擇[J].社會學研究,2017,32(3):197-219.

[14]Lee, C. K., and Zhang, Y. The power of instability: Unraveling the microfoundations of bargained Authoritarianism in China[J]. American Journal of Sociology, 118(6):1475-1508.

[15]Teets, J. C. Let Many Civil Societies Bloom: The Rise of Consultative Authoritarianism in China[J]. The China Quarterly,2013, (213):19-38.

[16]黃曉春,周黎安.政府治理機制轉型與社會組織發展[J].中國社會科學,2017,(11):119-139.

[17]羅艷.專業與賦權社工機構與政府合作中自主性的獲得[J].社會建設,2019,60(6):34-42.

[18][31]唐文玉.借力于政治的嵌入式發展——“黨社關系”視域中的民辦社會組織發展考察[J].華東理工大學學報(社會科學版),2019,34(4):46-56.

[19]Krawczyk, K, Michelle W, and Ashley D. Charitable Giving in Arts and Culture Nonprofits: The Impact of Organizational Characteristics[J]. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly,2017,46(4):817-836.

[20]邊燕杰,吳曉剛,李路路.社會分層與流動——國外學者對中國研究的新進展[M],北京中國人民大學出版,2008,第26頁.

[21]魏下海,董志強,劉愿.政治關系, 制度環境與勞動收入份額——基于全國民營企業調查數據的實證研究[J].管理世界,2013,(5)535-546.

[22]宋程成,蔡寧,王詩宗.跨部門協同中非營利組織自主性的形成機制——來自政治關聯的解釋[J].公共管理學報,2013,10(4):1-11.

[23]徐家良,張其偉.地方治理結構下民間志愿組織自主性生成機制——基于D縣C義工協會的個案分析[J].管理世界,2019,35(9):110-120.

[24]李朔嚴.政黨統合的力量黨,政治資本與草根NGO的發展基于Z省H市的多案例比較研究[J].社會,2018,38(1):160-185.

[25]蔡寧,張玉婷,沈奇泰松.政治關聯如何影響社會組織有效性?——組織自主性的中介作用和制度支持的調節作用[J].浙江大學學報(人文社會科學版),2018,48(1):61-69.

[26]宋華忠.論新的社會階層人士政治參與問題[J].中央社會主義學院學報,2012,(5):55-59.

[27]Spires, A. J. Contingent Symbiosis and Civil Society in an Authoritarian State: Understanding the Survival of China's Grassroots NGOs[J]. American Journal of Sociology,117(1):1-45.

[28]Zhan, X., and Tang, S. Understanding the implications of government ties for nonprofit operations and functions[J]. Public Administration Review, 76(4): 589-600.

[29]劉暢,袁易卿,孫中偉,何雪松.中國社會工作動態調查(CSWLS2019)設計,實施與樣本描述[J].華東理工大學學報(社會科學版),2020,35(1):001-032.

[30]魏下海,董志強,劉愿.政治關系, 制度環境與勞動收入份額——基于全國民營企業調查數據的實證研究[J].管理世界,2013,(5)535-546.

[32] Mosley, J. E. Institutionalization, Privatization, and Political Opportunity: What Tactical Choices Reveal About the Policy Advocacy of Human Service nonprofits[J]. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 40(3):435-457.

[33]朱健剛,陳安娜.社工機構的NGO化:專業化的另一種思路[J].華東理工大學學報(會科學版),2014,029(1):128-37.

[34]王思斌.中國社會工作的嵌入性發展[J].社會科學戰線,2011,(2):206-222.

[35]康曉光,韓恒.分類控制:當前中國大陸國家與社會關系研究[J].開放時代,2008(2):30-41.

Abstract: The article aims to explore the impact of social organization's economic and political capital on autonomy as the external resources and institutional environment change during the transition period. Based on the statistical analysis of the China Social Work Dynamics Survey (CSWLS2019) data, we found that: (1) The larger the scale of the organization's income, the stronger the organization's bargaining power, the more likely it is to obtain three types of organizational autonomy including expansion and development, providing services across regions, and servicing in accordance with the contract;(2) Political capital only has a significant impact on development and expansion autonomy. This paper reveals the role of organizational capital in shaping social organizations' autonomy, and to some extent provides empirical support for the symbiotic relationship between embedding and autonomy. In addition, it also shows that in recent years, various macro policies and governance technologies stimulating the vitality of social organizations have achieved the expected results to a certain extent.

Key words: Social Organization; Autonomy; Economic Capital; Political Capital

(責任編輯 ? 王玉)