頸夾脊穴注射配合頸椎旁神經阻滯治療頸源性肩背痛的臨床觀察

王國平,董倩倩

(長治市中醫研究所附屬醫院 外科,山西 長治)

0 引言

頸源性肩背痛是常見的疼痛性疾病,由于本病為頸椎的退行性病變,主要表現為局限性肩背鈍痛或隱痛,放射性肩背或上肢劇痛。常多以牽引、理療、口服非甾體抗炎藥等治療為主[1]。對于急性期或神經根性疼痛上述治療就很難在短時間內奏效,而且一般治療時間也較長,易復發,病人要忍受長時間的痛苦[2]。回顧性分析2013年11月至2015年12月山西長治市中醫研究所附屬醫院采用頸夾脊穴注射配合頸椎旁神經阻滯治療頸源性肩背痛患者60例,現分析報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

納入研究的患者120例,按患者首次就診次序、用隨機數字表將患者分別納入觀察組和對照組,觀察組與對照組按1:1入選,各60例。120例患者中,觀察組平均年齡(49.25±2.32)歲,對照組為(48.87±2.19)歲。兩組病例一般資料均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準

本研究采用《第三屆頸椎病專題座談會紀要》中頸型頸椎病及神經根型頸椎病的診斷標準。

1.3 納入標準

①所有患者均符合診斷標準要求;②患者年齡在20~65歲,無禁忌證者;③VAS評分6分以上者;④自愿接受頸夾脊穴注射配合頸椎旁神經阻滯治療,并簽署治療及研究知情同意書。

1.4 排除標準

①未達上述納入標準者;②合并有嚴重骨質疏松癥、骨結核、骨腫瘤、心肺部器質性病變或伴有嚴重心肺功能不全者;③由肌筋膜炎、胸廓出口綜合征等其他原因造成的肩背痛患者;④對本研究方案中所使用的藥物過敏者;⑤有出血傾向者;⑥局部或全身感染者;⑦心理或精神障礙者。

1.5 脫落標準

凡自行退出研究者,為脫落病例。

1.6 剔除標準

凡出現安全性意外情況,不能繼續完成本研究者。

1.7 評分標準

采用視覺模擬尺度(Visional Analogue, VAS)作為主觀疼痛感覺的評分標準。

2 方法

2.1 治療方法

2.1.1 觀察組

先予頸夾脊穴注射,隨即予頸椎旁神經阻滯術。每周治療1次,共治療1~4次。頸夾脊穴注射方法:依據影像學檢查,明確責任盤或椎體,選取病灶對應的雙側夾脊穴,平病灶所在頸椎棘突下兩側旁開0.5寸(同身寸)。操作:取5 mL針筒配長5號針頭,根據注射的穴位數,抽取相應量的復方當歸注射液,消毒穴位皮膚后,右手持注射器垂直刺入選中的穴位1.5寸,上下提插,當針下出現酸麻脹感時,回抽無回血后,再將藥水緩慢注入,每穴1 mL。切忌向內方刺入,以防刺入椎管內。頸椎旁神經阻滯方法(采用頸后入路法):取俯臥位,頭部略低胸下墊薄枕,可以使頸部微后凸。確定神經阻滯相應之棘突,距棘中線旁開3 cm處確定穿刺穴位,并做好標記。戴好無菌手套行常規皮膚消毒后鋪巾、穿刺點局麻成皮丘,采用長9 cm、7號腰穿針,持針從皮丘處稍斜向中線(5~10°)刺入皮膚,進針后觸骨感,為頸椎椎板外側。將套在針體上的深度標記物移至距皮膚1 cm處,將針退至皮下,改針尖稍向外進針,沿第一次觸及椎板外緣,繼續緩慢進針直至標記物觸及皮膚,注射器注入空氣,感覺阻力消失時拔出針芯,回抽,無血、無腦脊液,即可注入消炎鎮痛液10 mL(2%利多卡因2.5 mL+曲安奈德20 mg+甲鈷胺1 mL加生理鹽水至10 mL)。拔針后創可貼粘敷穿刺部,并囑病人取健側臥位40 min,無不良反應后方可下床離開。每周1次。

2.1.2 對照組

僅予頸椎旁神經阻滯術。每周治療1次,共治療1~4次。方法同觀察組。

2.2 觀察方案

兩組均在入組當天及入組后 7 d、14 d、21 d、28 d、90 d分別由專人進行VAS 評定并記錄(均在治療前進行)。治療頻次設為1~4次。在治療過程中當VAS評定為“優”時即結束治療。最多治療4次,無論VAS評定為何等級,均結束治療。

2.3 觀察指標及評價標準

依據 VAS評分設 0~2分為優;3~5分為良;6~8分為可;9~10分為差。本研究只對兩組患者治療后第7、14、21、28、90天的優良率以及治療總次數進行觀察對比。

2.4 統計學方法

將實驗所得數據采用統計學軟件SPSS 18.0進行分析處理,計量資料采用t檢驗,以(±s)表示;計數資料采用χ2檢驗,以(%)表示,P<0.05表示差異有統計學意義。

3 結果

入組120例,在試驗過程中脫落7例,剔除1例。其中觀察組剔除1例,脫落4例,共55例;對照組無剔除病例,脫落3例,共57例。符合方案要求的112例患者納入分析。

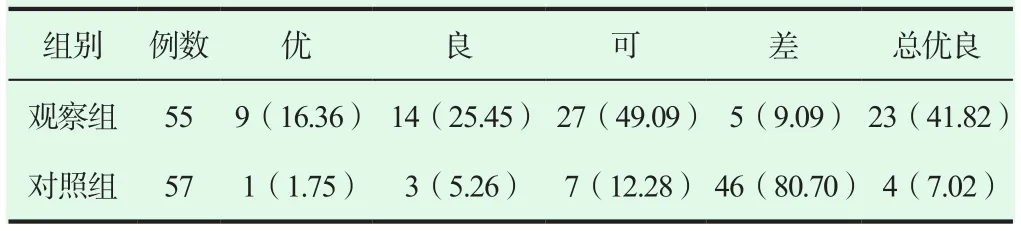

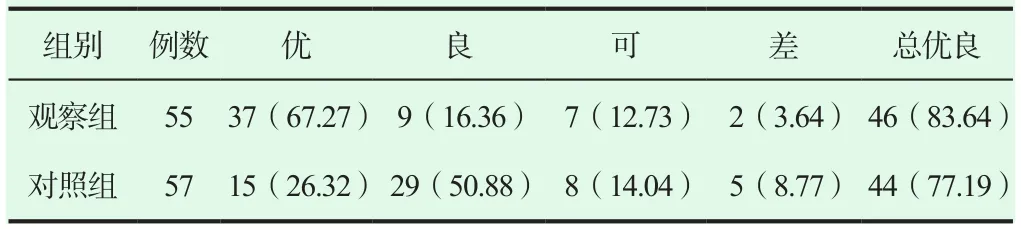

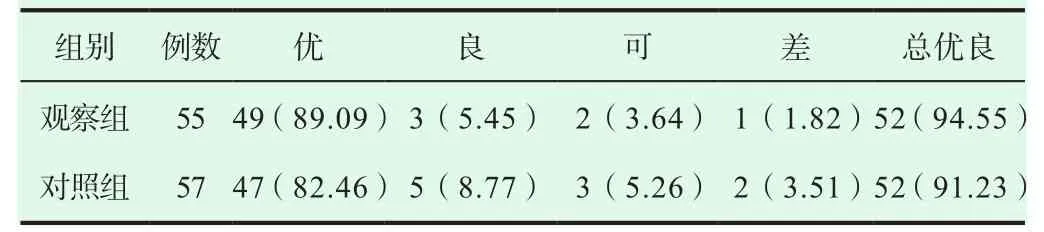

在治療結束后,進行觀察組和對照組優良率的比較,在第7、90天,P<0.05,有統計學意義(見表1、表5)。在第14、21、28天,P>0.05,無統計學意義(見表 2~4)。表 6顯示,觀察組的治療次數明顯少于對照組,說明縮短了治療時程。

表1 兩組病例治療7 d時療效評定[n(%)]

表2 兩組病例治療14 d時療效評定[n(%)]

表3 兩組病例治療21 d時療效評定[n(%)]

表4 兩組病例治療28 d時療效評定[n(%)]

表5 兩組病例治療90 d時療效評定[n(%)]

4 討論

祖國醫學把頸源性肩背痛列入項痹病中的痛痹之范疇,認為其發生與感受風寒濕等外邪,留于督脈和太陽經脈而致經絡閉阻,或長期伏案,勞損過度,或閃挫損傷,傷及筋脈,項部氣血瘀滯,氣血運行受阻而致,不通則痛[3-4]。治宜疏通經脈,活血行氣,通絡止痛為主。中醫經絡腧穴理論指出,夾脊穴位于督脈和足太陽膀胱經之間,夾脊穴溝通督脈和足太陽膀胱經,起調控二脈的橋梁作用,刺激夾脊穴可條暢二脈從而調和陰陽。實驗證明,穴位注射與針刺一樣,可以通過刺激產生針感,刺激信號進入中樞后,又通過激發神經元活動釋放神經介質而達到止痛作用。而頸夾脊穴注射同時具有了針刺作用和持久的藥物作用,從而促進血液循環,消除局部水腫,解除肌痙攣,改善組織缺氧狀態,促進炎癥消退。加上藥物在穴位處停留時間長,增強并延續了對機體的作用,達到了針灸和藥物治療的共同作用。穴位注射中用的復方當歸注射液中富含川芎、紅花、當歸三味中藥提取物,其功效為行氣活血,化瘀止痛。該藥注射于頸部夾脊穴,可將針感、藥效、穴位的特性結合起來,可以活血消腫,祛瘀通絡,改善循環和疼痛癥狀,從而使“通則不痛”。頸椎旁神經阻滯是指將較低濃度、較小劑量的局麻藥和少量糖皮質激素,注射到患側椎間孔脊神經根附近,局麻藥可調節疼痛局部環境,阻斷疼痛傳導通路,達到止痛效果。取健側臥位可以通過重力作用,將藥物彌散至頸椎椎管硬膜外間隙,使受壓的神經根、脊膜返支神經減輕或解除組織水腫、炎癥,改善血液循環,達到減輕或解除該部位神經支配區疼痛的目的[5-6]。

由于本病為頸椎退行性病變,臨床實踐中發現發病率、復發率較高,且各種療法的中、遠期療效不盡如人意。將頸夾脊穴注射療法與頸椎旁神經阻滯相結合,充分應用了中醫學理論中的夾脊穴以及中藥對頸源性肩背痛的治療優勢,加強了夾脊穴的治療效果;進一步提高了該病的近、遠期療效,明顯減少了注射治療的次數,縮短了治療時程;且充分發揮了現代醫學的解剖優勢,對受損頸神經進行精準治療,安全性得到保障。本研究中西醫結合治療方法,增加療效,縮短治療時程,更適用于基層醫院開展。