近距離基坑開挖對既有建筑的影響分析

王德志

(中國建筑科學研究院有限公司,北京 100013)

0 引言

隨著經濟的發展,城市的建設對地面空間進行了大規模的開發利用,當新建工程基坑施工距離既有建筑較近時,基坑開挖對既有建筑的正常使用會產生不利影響,甚至對既有建筑的安全性產生威脅。本文以實際工程為例,調查基坑開挖對鄰近既有建筑的損傷,分析既有建筑產生損傷的原因,并對類似工程提供參考。

1 工程概況

某廠區工程擔保中心樓位于北京市房山區閻村鎮閻富路,始建于 2011 年,于 2012 年 5 月竣工,該建筑物結構形式為四層框架結構,建筑面積約 1 303.12 m2,混凝土設計強度等級為 C30。結構安全等級二級,建筑抗震設防烈度為 7 度。基礎形式為柱下獨立基礎,基礎埋深 2.2 m。

于 2016 年 5 月,在距離該廠區工程擔保中心樓南側約 5 m 處進行基坑開挖,基坑開挖深度 5.5 m,開挖面積 750 m2,基坑邊緣與擔保中心樓軸線基本平行,靠近建筑物一側基坑邊緣基本貫穿整個建筑,基坑開挖過程中靠近建筑物一側基坑未進行有效支護,僅用鋼管進行簡單支撐。

擔保中心樓與基坑位置關系簡圖如圖 1 所示,基坑開挖情況如圖 2 所示。

圖1 擔保中心樓與基坑開挖位置關系

圖2 基坑開挖情況

圖3 既有建筑物靠近基坑側外墻瓷磚脫落

2 既有建筑損傷調查

根據現場情況,對該既有建筑損傷進行調查,調查結果表明,該既有建筑物存在:

1)既有建筑物靠近基坑側外墻瓷磚脫落(見圖 3);

2)既有建筑物室內存在地面沉降,如圖 4 所示;

3)既有建筑物基礎連梁存在裂縫,如圖 5 所示;

4)既有建筑物填充墻存在裂縫,如圖 6 所示。

圖4 既有建筑物屋內地面沉降

圖5 既有建筑物基礎連梁裂縫

圖6 既有建筑物填充墻裂縫

3 現場檢測及復核計算

3.1 主體結構及基礎混凝土強度檢測

由于建筑物內部已經裝修,結構原面未裸露,現場檢測需剔鑿部分結構柱、結構梁,同時在建筑物外部靠近基坑一側選擇兩處進行基礎開挖至基底埋深處,采用回彈結合芯樣修正的方法對構件及基礎混凝土抗壓強度進行抽樣檢測。回彈法檢測工作按照 JGJ/T 23-2011《回彈法檢測混凝土抗壓強度技術規程》[1]的有關規定執行,取芯操作按照 JGJ/T 384-2016《鉆芯法檢測混凝土強度技術規程》[2]的有關規定執行。

檢測結果表明,主體結構構件及基礎混凝土強度符合原設計強度 C30 的要求。

3.2 構件鋼筋配置檢測

根據工程現場情況,采用 PS-1000 混凝土結構雷達透視儀對結構構件的鋼筋配置進行抽樣檢測,檢測位置隨機選擇,但應包含建筑物出現損傷的部位,檢測操作遵守 JGJ/T 152-2008《混凝土中鋼筋檢測技術規程》[3]相關規定進行。

檢測結果表明,主體結構構件鋼筋配置符合原設計及 GB 50204-2015《混凝土結構工程施工質量驗收規范》的要求。

3.3 構件截面尺寸抽樣檢測

根據工程現場情況,采用鋼卷尺對該樓混凝土結構構件的截面尺寸進行抽樣檢測。

檢測結果表明,主體結構構件尺寸符合原設計及 GB 50204-2015《混凝土結構工程施工質量驗收規范》的要求。

3.4 既有建筑物傾斜檢測

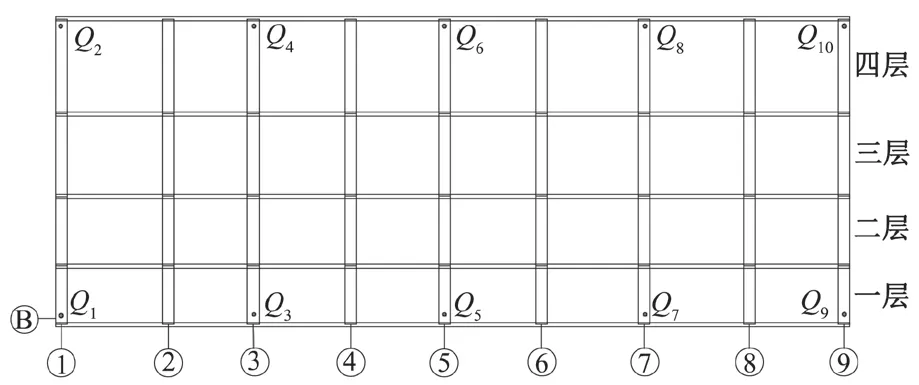

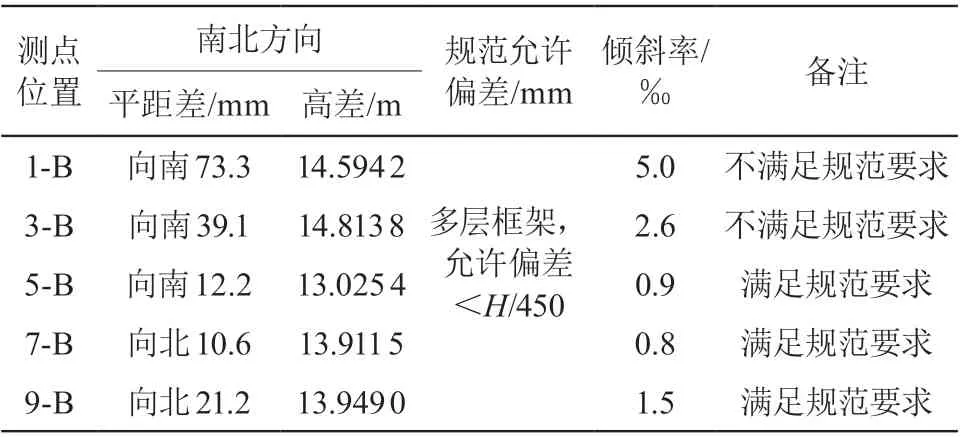

建筑物的傾斜檢測是反應該建筑是否存在安全隱患的最直接有效的方法,導致建筑物產生傾斜最常見的原因為地基基礎的不均勻沉降。本工程采用全站儀對該樓頂點側向位移進行檢測,檢測工作遵守 JGJ 8-2016《建筑變形測量規范》[4]的相關規定。測點均勻布置在建筑物靠近基坑一側,分別在軸線 1-B、3-B、5-B、7-B、9-B 頂角及底角布置,利用全站儀測量出測點 Q1~Q10 的平距,計算得出測點 Q1 和 Q2、Q3 和 Q4、Q5 和 Q6、Q7 和 Q8、Q9 和 Q10 的平距差,即可得出軸線 1-B、3-B、5-B、7-B、9-B 的傾斜值和傾斜方向。建筑靠近基坑一側立面圖及傾斜檢測測點布置如圖 7 所示,頂點側向位移檢測結果如表 1 所示。

傾斜檢測結果表明,軸線 1-B、3-B 位置處頂點側向位移分別為 73.3 mm、39.1 mm,傾斜率分別為 5.0 ‰ 和 2.6 ‰,不能滿足 GB 50292-2015《民用建筑可靠性鑒定標準》[5]規范要求,對建筑物安全產生明顯的影響。建筑其他軸線頂點側向位移均較大,但未超過規范限值。

圖7 建筑靠近基坑側立面圖及傾斜測點布置

表1 頂點側向位移檢測結果

3.5 承載力復核

采用中國建筑科學研究院有限公司研發的結構分析軟件 PKPM 對該建筑承載力進行驗算分析,對原設計進行復核。

計算過程中不考慮建筑物已發生傾斜對計算結果的影響,混凝土強度、鋼筋配置及尺寸等參數均采用原設計值,建立整體模型。

驗算結果表明,該建筑物原設計均能滿足使用要求,同時符合原設計體系相關規范的要求[6]。

4 建筑物破損的主要原因分析

通過對建筑物調查、檢測及復核驗算,該建筑物設計及施工均不存在問題。可判斷該建筑物產生破損主要為鄰近基坑的開挖影響,分析其原因總結如下:

1)既有建筑與基坑距離過近,為基坑開挖深度的 1 倍,且基坑開挖深度大于既有建筑物基礎埋深,導致既有建筑物地基的受力狀態發生改變,建筑物整體向基坑一側傾斜,局部傾斜過大;

2)基坑未采取有效支護措施,基坑側壁產生較大的水平及豎向位移,使既有建筑地基產生不均勻沉降,導致基礎連梁及填充墻產生較嚴重裂縫;

3)基坑開挖施工過程未進行基坑監測,當發現周邊建筑破損后沒有及時停止開挖,導致既有建筑破損持續發展,直至嚴重破壞。

5 基坑開挖導致既有建筑損傷的預防措施

5.1 控制施工過程 減少基坑變形

施工質量的控制能夠減少基坑變形,施工全過程是基坑變形的源頭,因此減小基坑的變形是控制周邊建筑損傷的最有效方法,工程實際中可采用優化施工方法與施工工藝,同時采取有效的支護措施。

5.2 減小基坑與坑外土體的聯系

基坑變形產生的位移通過坑外土體傳播至周邊建筑基礎,從傳播途徑上采取有效措施,切斷基坑與坑外土體的聯系,工程中常采用隔斷法。

5.3 提高既有建筑的抗變形能力

如基坑與既有建筑距離過近,可在施工前對既有建筑進行加固,提高其自身的抗變形能力。

5.4 基坑開挖進行全過程監測

基坑從開始施工到施工結束,進行施工全過程監測,設置合理的預警值,當監測報警時,及時停止施工,根據已有應急方案進行處理。

6 結語

本文針對近距離基坑開挖問題,以實際工程為例,對既有建筑的損傷進行了系統調查,利用現場檢測和復核計算方法查明建筑的設計與施工沒有存在明顯的問題,由此可判斷既有建筑物的損傷主要原因為鄰近基坑開挖,根據既有建筑損傷的特征,分析基坑開挖對既有建筑物的影響機制,并提出避免基坑開挖導致周邊建筑損傷的控制措施。