全國參考作物騰發量及其主要影響因素演變趨勢

焦有權,王 茜,江 芳,趙禮曦

(1.北京農業職業學院水利與建筑工程系,北京 102442;2.北京市郊區水務事務中心,北京 100073;3.中國農業大學水利與土木工程學院,北京100083)

在全球氣候變暖的背景條件下,風速、氣溫、太陽輻射、降水等氣象要素都有不同程度地變化[1],而這些要素的變化均與作物需水密切相關,評價作物需水狀況最重要的指標是作物需水量,作物需水量與參考作物騰發量(以下簡稱“ET0”)相關,FAO-56將ET0定義為“假設作物高度為0.12 m,冠層阻力和反照率分別為70 s/m和0.23參考冠層的蒸散,相當于生長旺盛、長勢一致、完全覆蓋地面且水分供應充足的開闊綠色草地的蒸散”,并且推薦了基于氣象要素的Penman-Monteith公式進行計算。ET0代表了標準植被表面的騰發速率,表征了大氣蒸發能力的氣象參數。ET0現已是全球范圍內普遍認可的計算作物田間耗水量及評價區域資源用水效率的基礎參數[2,3],同時也是制定水法、國際河流水資源分配、生態用水及水環境評估的依據[4]。ET0的研究歷來受到國內外學者高度重視[5],如何精準地計算ET0已成為研究作物需水規律的熱點[6]。研究表明[7]:作物生產中氣象因子的限制作用由大到小依次為降水、光照和溫度。可見,除ET0計算公式中主要氣象因子外,太陽輻射、降雨量也是評價作物生長狀況及其需水的重要指標。為此,以全國典型站點的ET0、氣溫、風速、相對濕度、太陽輻射、降雨量等要素為研究對象,基于GIS的普通克立格插值法,分別對各站ET0及其計算公式主要影響因子進行氣候傾向率及其趨勢顯著性分析,對ET0、太陽輻射、降雨量等要素,采用分形、重標極差分析法、線性回歸法進行計算,旨在研究其演變趨勢,以期能夠對我國農田灌溉用水管理及灌溉制度的制定提供科學指導。

1 研究方法

1.1 研究區域

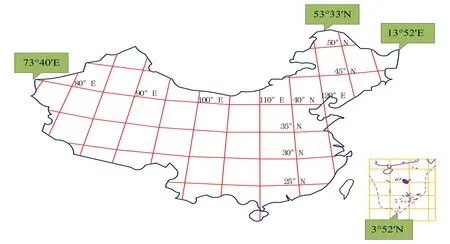

以中國疆域為對象,覆蓋大陸(包括海南省、臺灣省),經度75°~135°,經差60°,緯度20°~55°,緯差35°,北起黑龍江省漠河航道中心(53°33′N),南至南沙群島的曾母暗沙(3°52′N),西臨新疆帕米爾高原烏茲別里山口——中國、吉爾吉斯坦、塔吉克斯坦3國交界處(73°40′E),東靠黑龍江省烏蘇里江黑瞎子島(13°52′E)。研究區域大格網示意見圖1。

圖1 研究區域大格網示意圖Fig.1 Schematic diagram of large grid in study area

1.2 數據來源及計算基礎

(1)數據來源及處理。源于國家氣象信息中心699個基準、基本和一般地面氣象觀測站,獲取氣壓、氣溫、相對濕度、風速、蒸發量、日照、地溫、太陽輻射、降雨等氣象及其經緯度、海拔高程等資料,剔除各站壞數據,統一數據系列,最終確定全國631個基準、基本和一般地面氣象觀測站1963-2010年共37 a,月值數據,由此獲得年值。

(2)計算基礎。在原始資料獲取和處理的基礎上,用柵格尺度,由GIS操作界面選擇了常用的空間插值方法:普通克里格法(OK)、反距離權重法(IDW)及樣條插值法(Spline)。通過移去一個已知樣本點的氣象數據,用其他站點數據來生成該點,以此檢驗結果選擇計算方法。檢驗結果顯示:普通克里格法(OK)的均方根誤差最小,標準平均值接近0,其次是反距離權重法(IDW)、樣條插值法(Spline),精度排序為:普通克里格法(OK)>反距離權重法(IDW)>樣條插值法(Spline)。最終選取GIS地統模塊下的普通克里格法(OK),對各站長系列氣壓、氣溫、相對濕度、風速、ET0、太陽輻射、降雨量進行計算。

1.3 計算公式及分析方法

(1)ET0計算公式。采用FAO-56推薦的Penman-Monteith計算公式,計算時間尺度為月公式:

(1)

式中:ET0為參考作物騰發量,mm/d;Rn為作物表面的凈輻射量,MJ/(m2·d);G為土壤熱通量,MJ/(m2·d);u2為2 m高處平均風速,m/s;es為飽和水汽壓,kPa;ea為實際水汽壓,kPa;Δ為飽和水汽壓與溫度曲線的斜率,kPa/℃;γ為干濕表常數,kPa/℃;T為溫度,℃。

(2)分析方法。以全國631個氣象臺站(1963-2010年)ET0、氣溫、風速、相對濕度、太陽輻射、降水量等基本數據,基于地統計學的普通克立格插值法,對各站ET0及其計算公式主要影響因子進行氣候傾向率及其對應要素F檢驗;對各站ET0、太陽輻射、降雨量等要素,分別采用分形、重標極差分析法及線性回歸法進行分析。

2 結果與討論

2.1 ET0及其計算公式中主要影響因子年際變化規律分析

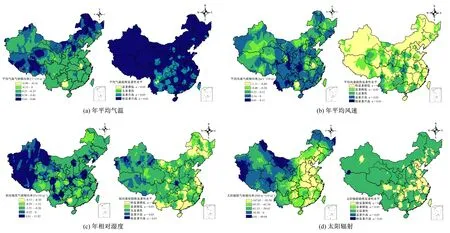

(1)ET0計算公式中主要影響因子年際變化規律分析。氣溫、風速、相對濕度、太陽輻射均為ET0計算公式中的主要影響因子,分別對平均氣溫、平均風速、平均相對濕度、太陽輻射的氣候傾向率及其對應要素進行F檢驗計算(趨勢顯著性水平)(見圖2)。

圖2 ET0計算公式中主要影響因子氣候傾向率及其趨勢顯著性分布Fig.2 Climatic tendency rate and its significance distribution in the main influence factors in the ET0 calculation formula

除安徽西南部、廣西西北部外,平均氣溫均有升高趨勢,且絕大部分地區都通過顯著性水平(α=0.01)的檢驗,呈特顯著升高。東北黑龍江、吉林、內蒙,華北的河北、山西,西北的甘肅、青海、新疆以及西藏的西南等地區的氣溫以0.34~0.66 ℃/(10 a)上升,可以看出北方升溫較快,南方升溫較慢。

除云南、貴州、湖北、四川、甘肅等部分地區外,平均風速在全國范圍內均呈下降趨勢,且下降的絕大部分地區都通過了顯著性水平(α=0.01)的檢驗,呈特顯著升高。

相對濕度變化區域差異性比較大,增加的地區主要位于西部,只是范圍略小一些,且新疆小部分地區通過顯著性水平(α=0.01)的檢驗,呈特顯著升高。

除內蒙西部、甘肅西部、新疆北部以及新疆與西藏西部等地區,太陽輻射有升高外,其余廣大地區呈下降趨勢,華北、長江中下游地區降幅最大,下降速率為167.65~93.56 MJ/(m2·10 a),且絕大部分地區都通過顯著性水平(α=0.01)的檢驗,呈特顯著升高。

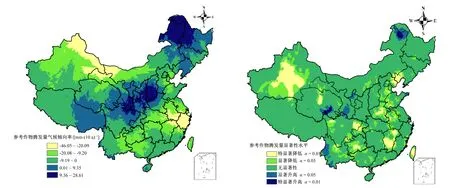

(2)ET0年際變化規律分析。對ET0氣候傾向率及其對應要素變化F檢驗顯著性分布趨勢(趨勢顯著性水平)進行分析(見圖3)。

圖3 ET0氣候傾向率及其趨勢顯著水平空間分布Fig.3 Spatial distribution of ET0 climate trend rate and its significant trend level

全國大范圍內,ET0呈普遍下降趨勢,但大部分地區都沒有通過顯著性檢驗。ET0變化趨勢增加的地區主要集中在西藏東部,四川、青海以及甘肅交界處,寧夏、陜西、山西、東北等地區以0.01~28.61 mm/(10 a)速率升高,增加趨勢不顯著。

2.2 ET0與其主要影響要素的分形特征分析

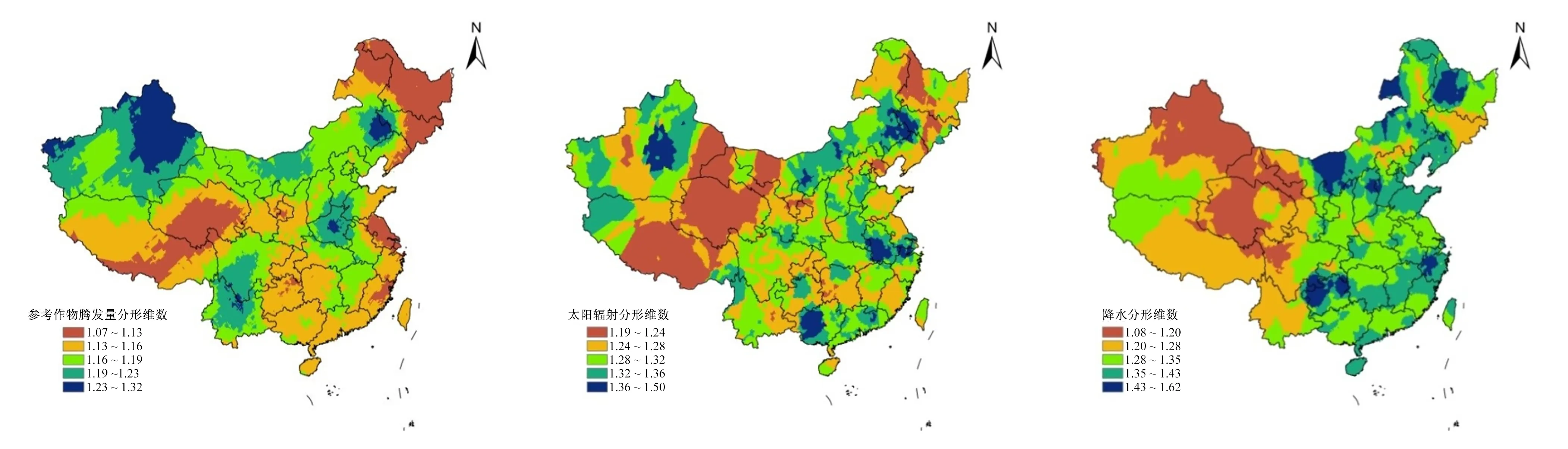

(1)ET0與其主要影響要素的分形特征。分形維數可以表征氣象等要素在不同時間尺度上的變化情況。分形維數越大,研究要素變化趨勢越不顯著,反之亦然。對于同一要素,不同的分形維數表明在不同的時間尺度上分形特征與復雜性,分形維數越大,要素在該尺度上越復雜。研究應用普通克立格插值法,對全國631個氣象臺站(1963-2010年)ET0、太陽輻射、降水分形維數的空間分布進行繪制(見圖4)。

圖4 全國ET0、太陽輻射、降水量分形維數分布Fig.4 Fractal dimension distribution of ET0, solar radiation and precipitation in China

可見,全國區域內ET0的分形維數為1.07~1.32,分形維數高值區域分布在新疆東北地區、內蒙古東部地區、河南中部、云南與四川相鄰等區域,分形維數均高于1.20;分形維數值較低的區域主要分部在青藏高原、東北地區及江蘇省,為1.07~1.13。

太陽輻射的分形維數為1.19~1.50,新疆中部、廣西中西部、安徽西南部、江蘇與浙江的交匯處、內蒙古的東部部分地區分形維數偏高;青海、西藏的中部和東部、新疆與甘肅交匯處、內蒙古西部河套平原、黑龍江西部、吉林中部等地區分形維數偏低。

降雨量的分形維數為1.08~1.62,總體將全國分為2個區域,西南、西北部地區分形維數偏低,主要集中在新疆的中部與北部、甘肅省、青海省等地區;我國東部地區、中部地區及東南部地區的分形維數相對偏高,主要集中在貴州省、浙江省西部、山西省東部、內蒙古中(東)部及黑龍江省中西部等地區。

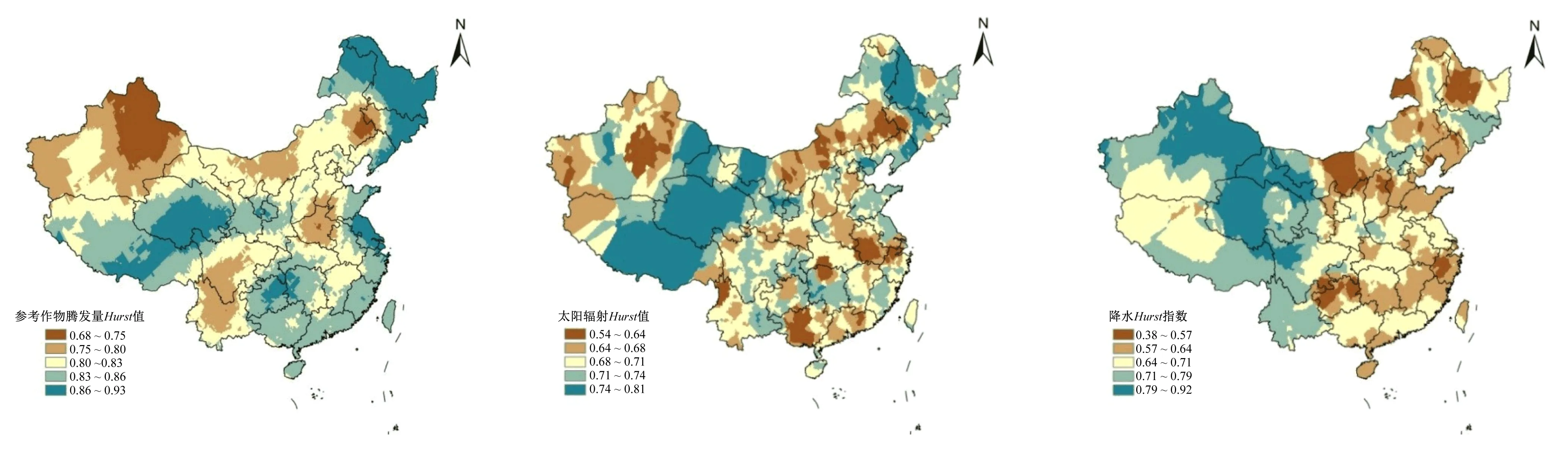

(2)ET0與其主要影響要素的持續性。重標極差分析法(R/S)的Hurst指數為[0,1],可通過H值的大小判斷時間序列變化趨勢為持續性(persistence),還是反持續性(anti-persistence)。H值的不同,其含意也不同:當0 由圖5可知,全國范圍內ET0的Hurst指數為0.68~0.93,均大于0.5,小于1.0。Hurst現象明顯,逐年變化存在著持續性,意味著在未來時間內仍保持與過去相一致的變化趨勢。西北青藏高原、黑龍江及吉林與遼寧的東部、內蒙古東部、貴州東北部、湖南西南部、江蘇省等區域Hurst指數偏高,在0.86以上,ET0的持續性最強。 圖5 全國ET0、太陽輻射、降水量Hurst指數分布圖Fig.5 National ET0, solar radiation, rainfall of Hurst index distribution 太陽輻射Hurst指數為0.54~0.81,大于0.5。全國范圍內年太陽輻射的變化存在著持續性,未來的變化趨勢與過去保持一致。青海省、西藏中部、甘肅省中部與西部、內蒙古的河套平原與東部、新疆的東部和中部、黑龍江西南部及寧夏、陜西、山西、河北、吉林、遼寧等局部地區的Hurst指數偏高,均在0.74以上,太陽輻射值持續性高于其他區域。 降水量的Hurst指數為0.38~0.92。黑龍江西部、內蒙古中部在0.5以下,降水逐年變化存在著反持續性,在未來的時間內變化趨勢與過去相反。西北的新疆東、甘肅西北、青海Hurst指數在0.79以上,持續性最強。 (1)東北黑龍江、吉林、內蒙,華北的河北、山西,西北的甘肅、青海、新疆以及西藏西南等地區的氣溫以0.34~0.66 ℃/(10 a)上升,北方氣溫升高較快于南方;除內蒙西部、甘肅西部、新疆北部以及新疆與西藏西部等地區太陽輻射有升高外,其余廣大地區呈下降趨勢,華北、長江中下游地區降幅最大,下降速率為167.65 ~93.56 MJ/(m2·10 a)。 (2)ET0呈普遍下降趨勢,寧夏、陜西、山西、內蒙古東部、黑龍江、吉林西部、遼寧中部等地區以0.01~28.61 mm/(10 a)速率升高,但增加趨勢不顯著。 (3)ET0、太陽輻射、降雨量的分形維數分別為1.07~1.32、1.19~1.50、1.08~1.62,全國范圍來看:ET0的變化復雜性最小。我國西部,太陽輻射分形維數大于降水量,太陽輻射的變化復雜性大于降水量;我國東部,太陽輻射分形維數小于降水量,太陽輻射的變化復雜性小于降水量。 (4)ET0與太陽輻射相比:ET0與太陽輻射的Hurst指數均大于0.5,小于1.0,逐年持續性變化趨勢一致,在未來時間內均保持與過去相一致的變化趨勢;ET0的Hurst指數總體高于太陽輻射,ET0持續性強于太陽輻射;ET0與太陽輻射的Hurst指數空間趨勢比較接近,高值區主要集中分布在青藏高原延伸至西藏中部、青海及東北地區。 (5)ET0與年降雨量相比差異明顯,降雨量的Hurst指數總體較小于ET0;ET0的Hurst指數最小為0.68,均大于0.5,ET0持續性最強,黑龍江西部、內蒙古中部降雨量的Hurst指數均在0.5以下,降水量在未來一段時間內變化趨勢與過去相反;我國西部地區、東北地區及東南沿海各省份ET0與降雨量2者反差非常明顯。 (6)分形維數的確定,可以反映氣象要素及ET0在不同時間尺度上的復雜性,在全國范圍內,ET0的變化復雜性最小;我國西部,太陽輻射分形維數大于降水,年尺度變化復雜性大于降水;對于中國東部,太陽輻射分形維數小于降水,年尺度變化復雜性小于降水。

3 結 語