遠古未知病毒來了,我們需要擔心嗎?

星球科學評論

多年凍土融化。地球觀測衛星于2018年8月27日拍攝的西伯利亞的亞馬爾半島永久凍土融化后形成的池塘

當最后一根鉆桿從冰層里取出時,科學家們也不知道,自己將要開啟一個怎樣的“時間膠囊”。2015年9月,中美俄意秘五國科學家到達昆侖山古里雅冰川,這是中國科學院青藏高原研究所與美國俄亥俄州立大學共同開展的一次綜合科考活動,目的是通過鉆取冰川深部冰芯研究古代環境特征。

冰川是降雪落到地面后無法融化、逐漸堆積壓實形成的冰體。在蓬松的積雪轉變為冰的過程里,也會將一些空氣、塵埃以及雪與物體表面的各種物質凍結起來。隨著冰川越積越厚,它便成為保存古代大氣和冰面物質的“時間膠囊”。

科學家在避免外界污染的前提下融化采集到的冰芯樣本,就可以推開一扇了解過去的窗戶。近幾年,通過對2015年所采集冰芯進行的研究,人們陸續發布了一些取得的新認識,其中一項便于2020年1月7日發布在BioRxiv論文預印本網站。研究者在嚴格消毒的環境下,從距今15000~520年的冰芯里分離出了較豐富的微生物——包括18種細菌和33種病毒,其中29種病毒是人類之前從未遇見過的種類。

“未知古老病毒”這幾個字眼很容易挑動人們的神經。人們會擔心這些病毒是否危險,會不會對人產生危害,這樣的現象是否罕見,是否意味著什么可怕的事情。

那么,我們真的需要擔心嗎?說實話,其實不太需要。

01冰川里有很多微生物

在人類眼中,冰川往往意味著嚴寒、生存環境惡劣、缺少生機……除了壯美之外,似乎都是一些不太好的印象。冰川的世界里缺少其他有生機的色彩,散落的泥沙石塊也無法喂飽動物。即使是在南北兩極,企鵝和北極熊等動物實際,上依賴海洋生存,遼闊冰原僅僅是它們落腳、繁殖和休憩的場所。

在山地冰川,這種荒蕪感被襯托得更加強烈,即使偶爾有動物經過,也是來去匆匆。即使是未端已延伸到林木線以下的四川貢嘎山海螺溝冰川,冰體表面同樣了無生氣。

但眼見不一定為實。在世界各地,研究者都曾經在不同的冰川表面提取到豐富的微生物,包括藻類、真菌、細菌、古菌、放線菌和病毒。它們對低溫環境和強紫外線有超強的耐受力,在冰雪世界中書寫著各自的傳奇。

例如一些報道提到,一種叫作雪藻的微生物正在南極冰原蓬勃生長,它們聚集成片,將冰雪染上血一般的顏色。這是一種單細胞綠藻類植物,廣泛分布在南北兩極冰蓋和地球上其他的高山冰雪區,在阿拉斯加山脈和阿爾卑斯山脈的冰川上,青藏高原的腹地,甚至終年積雪的富土山頂都有分布。每當夏季到來,雪藻會呈現出明顯的紅色或粉紅色,而到了秋末至初春,又會轉為淡淡的綠色。

雪藻為龐大的冰凍圈生態系統提供了物質保障。在這里,光合作用維系著一個十分活躍的微生物世界,生物繁盛度遠超你的想象。風也為這個生態系統提供了幫助,不僅為冰面帶來灰塵和有機物,給這里的微生物添加微量元素和意外的“零食”,還能幫助這些微生物乘風而去,跨越群山的阻隔扎根四方。

除了藻類,人們在兩極的地表、冰層和湖泊中也檢出了其他微生物,例如病毒。在南極的季節性湖泊Limnopolar湖中便存在著各式各樣的病毒,它們中的大部分都是多種噬菌體。

細菌和真菌等微生物消耗著藻類制造的有機物,而病毒又把各種細胞微生物作為“劫持目標”,被病毒殺死的細胞生物則歸于塵土,將養分歸還自然。生存與死亡,合成與分解,就在這些不起眼的冰凍圈微生物中周而復始地上演。

由于基數龐大,很多微生物有機會被冰雪埋藏,隱匿于冰下世界,并且憑借優秀的適應性,長久存活。

在阿爾卑斯山,人們在“冰人奧茨”遺留的草鞋里發現了兩種真菌和一種放線菌。有觀點認為,這些微生物可以排除來自后期污染的可能,是存活了5300年的古老微生物。冰人奧茨被發現時有一半軀體暴露在冰雪之上,人們認為他原先死在更高的山頂,被冰雪掩埋后才隨著冰川運動轉移到了今天被發現的地點。

在北極的格陵蘭島,人們從冰齡為14萬年的冰芯里發現了屬于番茄一煙草花葉病毒的遺傳物質,被視為從遠方吹來的病毒。

在南極,科學家們在著名的Vostok湖上方鉆井,取出了長達3623米(底部冰齡42萬年)的冰芯。在冰芯的1500~2750米(冰齡2.4萬~11萬年)處檢測出大量細胞微生物及病毒樣顆粒,而冰芯底部蘊含的微生物,也被視為Vostok湖水中存在微生物生態系統的證據。

雖然這些包括病毒在內的微生物被封存在古老的冰層里,但有趣的是,這些病毒實際上離我們并不遙遠一因為古老的冰層,其實挺常見的。

02冰川微生物從不曾遠離

在自身巨大重量的拖拽下,冰體會以肉眼可見的速度流動。全球冰川特性不同,流速有快有慢。在降水量小的祁連山腳下,運動不活躍的大陸性冰川——七一冰川,于2013年測得的平均流速為每年7米,流速最快的部位能達到每年12米。而文章開頭提到的海螺溝冰川是更加活躍的海洋性冰川,當地降水量大,冰雪積累快,冰體流動速度可達每天0.3~2米,是前者的數百倍。

這也是人們將冰川稱作“川”的原因:川者,河也。古老的冰體以這樣的方式實現新陳代謝。

冰川一邊積累一邊流動。理論上,年齡古老的冰塊通常出現在冰川底部,而實際上,它們中的一部分確實會殘留在冰川底部,但多數會隨著冰川的流動去向冰川末端。隨著海拔降低,溫度升高,古老的冰川末端會逐漸進入溫暖的區域,最終融化。

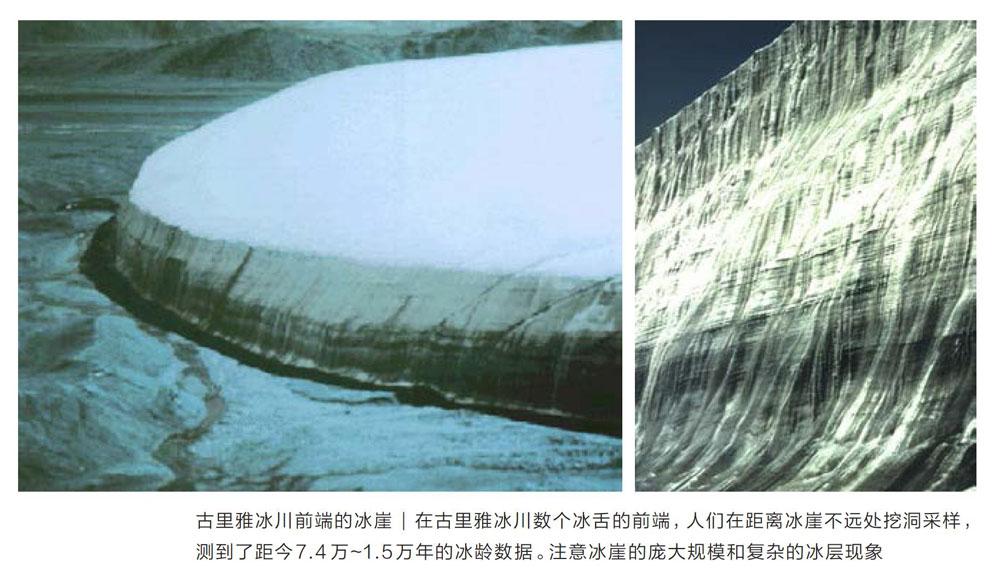

以古里雅冰川為例,人們在冰舌邊緣的底部采集樣品,測得冰體年齡范圍為距今7.4萬~1.5萬年。盡管這一數據比以往通過冰芯獲取的數據低一個數量級,表明人們需要對該冰川進行更多的測年研究,但也足以說明,古老的冰川冰距離我們并不遙遠。

若從冰層形成的角度考慮,冰川也像是個“時光機器”。以七一冰川為例,它全長僅3000米左右,在這個長度上,一塊冰從形成于最高處到流動至最低處,需要耗費400多年的時間。理論上,我們大概可以在這條冰川的末端或者底部的某處,找到明代降下的“雪花”和埋藏于那時的微生物——假如它們還活著。如果不是因為當代全球變暖加速了冰川的流動和消融,雪線不斷后退,這個時間其實可以更靠前。

古往今來,不知有多少微生物,在被冰封了或長或短的時間后,重新匯入冰川融水,流淌在冰川未端的冰磧物間,流向更遙遠的江河湖海,成為地球生態系統中永不停歇的一環。它們的后代則在冰川表面持續演化,隨時都會匯入冰川融水,進入人類世界,與人相伴相生。

那些生活在冰川腳下的人們,也早已在漫長的歷史進程中,逐漸適應了這些微生物。如果真的存在毒性極強的病原體,人們也早就無法靠近這些冰川了。

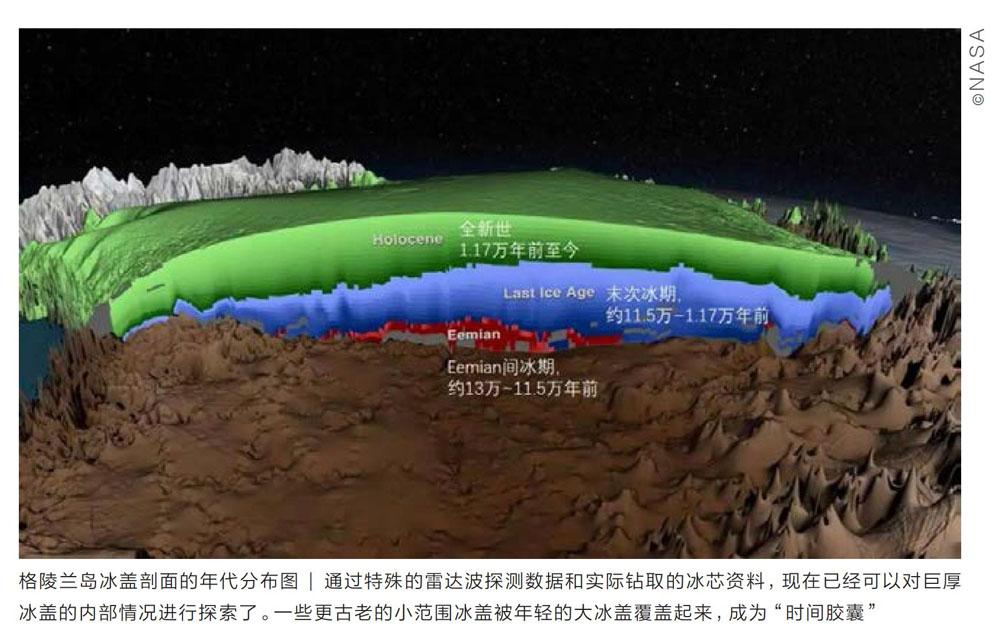

兩極冰蓋的情形略有不同。雖然冰蓋也存在從中心向四周、從高處向低處的緩慢流動,也在一定程度上保持著新老冰層的“代謝”,但由于冰蓋年代久遠且厚度巨大,在它由小變大、由薄變厚的生長過程中,范圍較小的古代冰蓋被完全覆蓋,成為被深埋數千米冰層下的“時間膠囊”。

但是,數千米厚的冰層不會一夜之間融化,這一過程會持續成百上千年。在這些冰蓋像“剝洋蔥”般緩緩由外向內融化時,自然界和人類仍然有漫長的時間來適應。

從另一個角度看,病毒是世界上數量和種類最多的生物,自然界的病毒種類預計超過百萬種。海洋則是地球,上最大的病毒庫,海洋中病毒的種類預計超過20萬種,其中絕大多數以各種細菌和真菌為獵殺對象。相比之下,截至2018年,在國際病毒分類委員會(ICTV)公布的第九次病毒分類學報告中,人類僅識別出5500余種病毒,并對其中2000余種進行過基因測序分析,經分析能夠感染人體的,僅有200余種。

海洋里充滿了我們不了解的病毒、細菌和其他微生物,但這也根本不影響人們熱情地擁抱海洋——千百年來的實踐早已告訴人們,下海游泳最大的風險是溺水和遭遇危險的海洋動物,而不是被奇奇怪怪的微生物所感染——雖然也有少數不幸的例子。

我們生活在病毒的“海洋”里,并且對它們了解不多。它們與其他細胞生物日夜廝殺,土地、江河、海洋、冰雪和我們的身體都是這些微生物的戰場。但這也不需要特別擔心,因為病毒本就占據著生態系統中的重要一環:病毒通過專一地殺死特定微生物,就能有效控制這種微生物的種群規模,營養物質因此得以從微生物體內釋放,這樣的循環與平衡維護著整個生態系統的穩定。

這種針對特定宿主的專一性,意味著自然界絕大多數病毒不會感染人類,甚至可以用來幫助人類消滅引起感染的一些微生物。早在1919年,就有研究者將特定噬菌體注射進人體用以治療細菌性痢疾,并取得成功。在抗生素濫用、細菌抗藥性越來越強的當代,噬菌體療法或許能為人類指引一條治療細菌感染的全新道路。

從這個角度來說,在自然界中識別出越來越多的全新病毒,不僅大概率對人體無害,甚至還有潛在的科學和醫療價值,未嘗不能為人類所用。

在了解這些事實后,我們就會發現,來自古里雅冰川深處的29種古老的未知病毒,其實并沒有我們想象的那么可怕,甚至還有可能是一個好消息。

這個世界就是這么奇妙,不是嗎?

03真正需要擔心的是什么?

讓古生物學家和病毒學家去操心遠古病毒的事吧,它們和普通人確實扯不,上什么關系。比起這一點點的未知病毒,冰川和冰蓋的過快消融才是人們更應該關注的問題。

它關乎海平面上升,關乎冰川融化造成的洪水和冰崩堰塞湖,關乎冰川融水河流兩岸的生計,關乎凍土融化釋放出更多甲烷,甚至還關乎擾亂極地渦旋寒潮到來的頻率和強度,關乎更熱的夏天和更頻繁的氣象災害。

但在所有這些之外,全球變暖也正在影響著萬千生靈的生命節奏,甚至可能也包括病毒。長久以來,氣候的變化與致病病毒、特定疾病的傳播是否有關、有多大關系、有哪些證據等問題,一直是科學家們討論的熱點。盡管尚存爭議,也缺少足夠的證據,但一些研究顯示的結果正指向不太樂觀的前景。

在世界各地,氣候變暖導致大批候鳥的棲息地環境發生快速變化,從而引起鳥類遷徙行為的改變。在熱帶和亞熱帶地區,多雨天氣和洪水頻發,讓湖沼的數量和范圍擴大,為蚊蟲滋生創造條件,也會增加蟲媒病毒傳播的隱患。

在這個被全球變暖擾亂的世界里,很多改變正在身邊發生。作為個體,我們似乎無法避免全球變暖導致的系統性問題,但至少可以學會善待自然,善待同樣面臨這些變化的野生動物。

捍衛野生動物的生存權利,避免食用野生動物,減少使用非必要的野生動物制品,從根源上杜絕病從口入。

與野生動物保持適當距離,減少與野生動物不必要的接觸。守護人類與野生動物共同的家園,將生態保護的理念落實到日常生產、生活中。停止對野生動物棲息地的肆意占用和破壞,保護好野生動物的生存空間。

如果還有什么是人類能做到的,便是改變生活習慣,在日常生活中減少對自然環境的沖擊。個體的力量固然微不足道,但億萬個體的力量匯聚,就有持續改善地球生態環境的可能。

從節約一點能源,少購買一個塑料袋,控制一些不必要的消費欲望,減少日常生活中非必要的碳排放開始。這些點滴行為最終也能改變這個世界,換回人類世界和野性世界的平衡與安寧。