葉潞淵篆刻藝術(shù)管窺

陳金杜 蘇金成

關(guān)鍵詞:葉潞淵;篆刻;署名印;齋號(hào)印

葉潞淵是一位沉潛藝事、淡泊名利、儒雅謙厚的篆刻家、印學(xué)家和書畫家。葉潞淵署名有露園、潞翁、寒碧主人、石林后人、潞翁、葉老等,齋號(hào)有且住軒、靜樂(lè)簃、寒碧居、春在樓,另有石林精舍、小石林等,并且留下了不少署名印和齋號(hào)印。這些印章印風(fēng)不一,變化豐富,取法高古。從印章的風(fēng)格、布局與邊款來(lái)看,我們可以清楚地了解葉潞淵的篆刻藝術(shù)。韓天衡先生說(shuō):“綿延五百年的明清篆刻流派到了晚清臻于極盛,海派篆刻在中國(guó)印壇曾有半壁江山之稱。”葉潞淵先生作為海派代表篆刻家,其藝術(shù)成就是不容小覷的。

一、葉潞淵社會(huì)背景及印風(fēng)成因

葉潞淵是江蘇吳縣(今蘇州吳中區(qū))東洞庭山莫厘村人,為宋儒葉石林后裔,出身書香門第,從小便喜好讀書并對(duì)書畫篆刻非常感興趣。葉潞淵幼年時(shí)舉家搬遷至上海。因父親、叔父在銀行擔(dān)任要職,曾服務(wù)于上海金融界,所以長(zhǎng)輩一心要求他從事金融行業(yè)。時(shí)年13歲的葉潞淵經(jīng)過(guò)友人介紹進(jìn)入福泰錢莊見(jiàn)習(xí)金融,曾任記賬、營(yíng)業(yè)等職,在工作上敬業(yè)認(rèn)真;后來(lái)便轉(zhuǎn)到四明銀行,任出納主任、副經(jīng)理等職。然而,此時(shí)葉潞淵的志趣仍是在書畫和篆刻上。四明銀行職員以寧波人居多,他們重視鄉(xiāng)土觀念,對(duì)當(dāng)時(shí)寧波籍書畫篆刻家趙叔孺非常敬仰。葉潞淵通過(guò)這層關(guān)系結(jié)識(shí)趙叔孺,在20歲時(shí)便成為趙叔孺的入室弟子。

清末民初之際,海上印壇以趙叔孺、吳昌碩兩家影響最大。趙叔孺書畫印俱佳,其篆刻繼承汪關(guān),擅長(zhǎng)圓朱文和朱白文小璽,圓朱文端莊大方,基本用元明以來(lái)細(xì)朱舊法,偶爾參以鄧石如、趙之謙的新體[1],用筆精到,印風(fēng)淵雅合度、秀挺綽約。沙孟海在《印學(xué)概論》中評(píng)價(jià):“鄞縣趙時(shí)棡,主張平正,不茍同時(shí)俗好尚,取之靜潤(rùn)隱俊之筆,以匡矯時(shí)流之昌披,意至隆也。趙氏所模擬,周秦漢晉外,特善圓朱文,刻畫之精,可謂前無(wú)古人,韻致瀟灑,自辟蹊徑。”[2]趙叔孺精通古器且好收藏,所藏商周秦漢精品超過(guò)百件。葉潞淵曾說(shuō):“叔孺書齋能自由進(jìn)入者,唯吾而已。”葉潞淵在工作之余經(jīng)常跟隨趙叔孺左右,聆聽(tīng)教誨,不管是眼界還是實(shí)踐技法都與日俱增,可以看出趙叔孺對(duì)葉潞淵極其信任和關(guān)照。并且,在年僅26歲時(shí),葉潞淵的作品還被收錄于西泠印社出版的《現(xiàn)代篆刻》中,他因此而備受激勵(lì),從此他的書畫篆刻藝術(shù)便一直往前邁進(jìn)。

趙叔孺的同門師兄弟有陳巨來(lái)、方介堪、沙孟海和徐邦達(dá)等人,個(gè)個(gè)在自己的領(lǐng)域里闖出了一片天。葉潞淵則致力于篆刻,初學(xué)趙叔孺,到后來(lái)深受陳鴻壽和趙之琛的影響,用刀豪邁明快,頗得兩家精髓,自成氣象,也成為一代大師。葉潞淵作為富家子弟,竟以篆刻書畫聞名于世,出乎趙叔孺所料。葉潞淵在篆刻上除了向趙叔孺及同門學(xué)習(xí)外,還結(jié)交了許多書畫篆刻界的友人,相互學(xué)習(xí),相互借鑒,這也是促使其書風(fēng)形成的重要原因。根據(jù)陳波、裘國(guó)強(qiáng)兩位先生所撰的葉潞淵篆刻年表可知,葉潞淵一生為好友治印無(wú)數(shù)。如吳湖帆、錢君匋、梅蘭芳、唐云、朱屺瞻、沈尹默、周慧君、林散之、王蘧常、潘伯鷹等人皆喜好葉潞淵所治之印,可以看出葉潞淵在篆刻藝術(shù)上是得到同時(shí)期書畫篆刻家認(rèn)可的。趙叔孺過(guò)世后的那幾年,每到周六傍晚,葉潞淵總跟唐云、錢君匋和符驥良幾人到曹家渡狀元樓酒樓小酌,談畫論印,鑒賞古物。據(jù)朋友回憶,那時(shí)只要葉潞淵回到家里,朋友們就會(huì)不邀而至,談話的主題還是詩(shī)書畫印,或鑒賞古物。如此積累了幾十年人脈,葉潞淵與上海藝壇的領(lǐng)軍人物都建立了深厚的友誼,這對(duì)其印風(fēng)的形成有著極大的影響。

葉潞淵能夠形成自己的印風(fēng),離不開(kāi)他個(gè)人的努力實(shí)踐和創(chuàng)新。“十年動(dòng)亂”中,老一輩文人多身處逆境,隨時(shí)可能遭遇突如其來(lái)的沖擊或批斗,葉潞淵獨(dú)能鍥而不舍,私下奏刀無(wú)間斷。自丙午(1966)至丙辰(1976)十年的時(shí)間里,葉潞淵篆刻作品少說(shuō)有近百方。這需要非同常人的勇氣和膽識(shí)才能做到,也更加凸顯出這位學(xué)者當(dāng)年不畏艱險(xiǎn)而執(zhí)著于藝術(shù)的獻(xiàn)身精神。

二、葉潞淵篆刻藝術(shù)特點(diǎn)

(一)淵雅雋永,蘊(yùn)藉高古

所謂師徒授受,葉潞淵篆刻受趙叔孺的影響極深。趙叔孺在篆刻藝術(shù)上走的是集古大成的路,正如張大千在《趙叔孺先生遺墨序》中云:“寓奇詭于平正,寄超逸于醇古。”可見(jiàn)其篆刻風(fēng)格取法多樣。但是趙叔孺心態(tài)平和,作品中蘊(yùn)含著一種渾厚淵雅的氣韻。葉潞淵正是繼承了這種古雅文靜之趣,找到了一條屬于自己的師古求新之路。

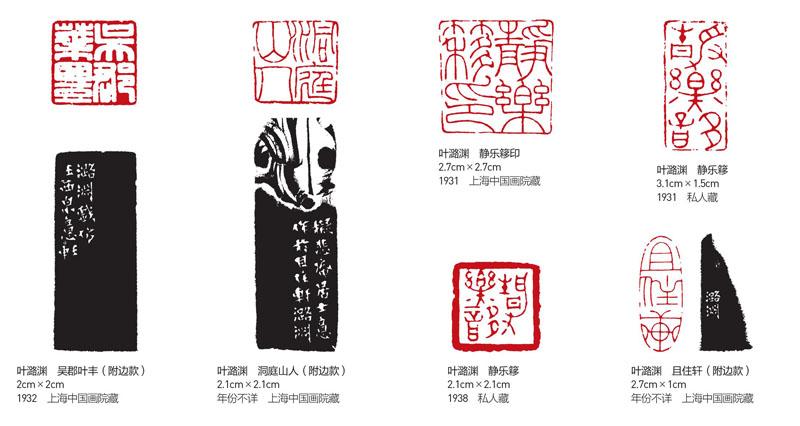

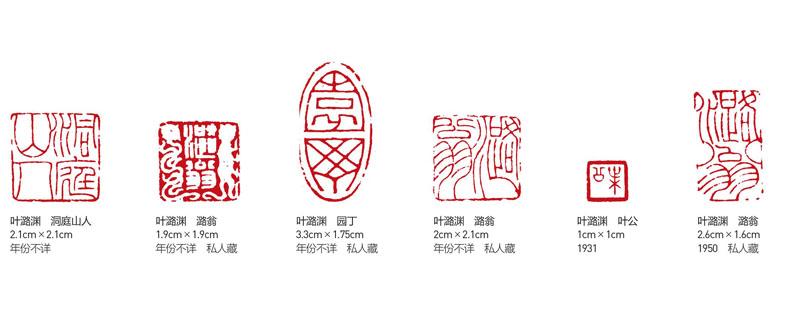

葉潞淵曾得到趙叔孺的欣賞與贊揚(yáng)。葉潞淵在《淵雅閎正,瑰麗超雋—趙叔孺先生書法藝術(shù)發(fā)微》一文中記述:“蓋述其師之生平與藝術(shù)造詣?wù)撸猎斨廉?dāng),如謂趙公篆刻‘干實(shí)中寓生動(dòng),秀雅中見(jiàn)雄勁,絕無(wú)板滯之失,更無(wú)妄怪之嫌,不啻夫子自道。趙氏門下數(shù)十人,真能得此妙藝而具儒雅氣象者,余最佩潞翁。”葉潞淵謹(jǐn)守師法,由于對(duì)漢印研究很深,所以篆刻較之趙氏似乎更顯蒼茫。如其漢印《吳郡葉豐》,根據(jù)邊款“潞淵戲仿王西泉意,壬申”可知此印仿王石經(jīng),刻意表現(xiàn)出其“萬(wàn)紅叢中一抹白”的意味,所鐫刻的線條“起毛粒”,帶有殘破感,空間布局緊結(jié),疏密和諧,風(fēng)格蒼茫而古雅。又如朱文印《洞庭山人》,章法善于汲取趙之謙大疏大密的手法,線條間殘破并筆尤為一絕,使平穩(wěn)的印作虛實(shí)相映,極具金石古厚之趣,古雅雋永。

葉潞淵刻印初師陳鴻壽,后轉(zhuǎn)攻秦漢印,凡秦漢文字可入印者,無(wú)不兼收并蓄,達(dá)到了工而不板,活而不佻,奇而不野,蘊(yùn)而不弱的藝術(shù)境界[3]。另外,葉潞淵于古文字多方取資,如泉文、金文、璽文、殳篆文、封泥文、宋元朱文、元押文等入印,并在結(jié)體運(yùn)刀上變化,如在轉(zhuǎn)筆處以分刀接搭法,稍留刀痕,使刀下的篆字別具風(fēng)姿,堅(jiān)挺沉著,章法嚴(yán)密中見(jiàn)生動(dòng)機(jī)趣,氣息蒼茫,蘊(yùn)藉高古。

(二)奇崛方整,巧妙布局

葉潞淵在論述恩師趙叔孺藝術(shù)造詣時(shí)說(shuō)道:“趙翁篆刻平實(shí)中寓生動(dòng),秀雅中見(jiàn)雄勁,絕無(wú)板滯之失,更無(wú)妄怪之嫌。”反觀葉潞淵篆刻,亦精耕細(xì)作,信步穿越在數(shù)類印風(fēng)之中,實(shí)為深得乃師妙諦最為全面者。只是在高手云集、各精通一家獨(dú)門“兵器”的趙氏弟子中,秉承正統(tǒng)的多面手葉潞淵,擬元朱文、漢玉印雖能比肩陳巨來(lái)、方介堪,但在印壇的影響力稍遜。并非葉潞淵專業(yè)成就不高,而是他無(wú)意與他人爭(zhēng)鋒,且又處在海上印人輩出的黃金時(shí)代,專精與廣博,難于兼顧。

葉潞淵早期受教趙叔孺,多以金文擬秦璽,后多用此法治圓小璽,闊邊細(xì)字,章法奇肆,饒有古意。同時(shí),他在仿漢鑄白文印上也開(kāi)始進(jìn)行新的試探,結(jié)體方勁奇崛,工整多變,富有蒼茫金石氣息;在勁挺的朱文印線條中參以弧形筆畫,借此生發(fā)動(dòng)感。這類印作,匠心獨(dú)運(yùn),可謂師心不師跡,也不再囿于浙派碎切刀法。

錢君匋在《葉潞淵印存》中曾評(píng)價(jià)葉潞淵篆刻:“所作堂皇安詳,寓變化于整齊之中,藏奇崛于方平之內(nèi),洋洋乎吾子之風(fēng)。”[4]葉潞淵取法廣泛,在印的邊款上時(shí)常刻上自己的取法出處,同樣的文字能夠表現(xiàn)出不一樣的藝術(shù)手法。比如三方齋號(hào)印《靜樂(lè)簃》,第一方所刻篆書為清篆,從印風(fēng)上屬于趙之謙風(fēng)格;第二方運(yùn)用三代璽文的風(fēng)格,高古奇崛,布局有趣;第三方是集三代金文,用宋人刻法成格的方式,意在表達(dá)一種創(chuàng)作的偶然性。無(wú)論是哪一方印,都能讓人感受到葉潞淵對(duì)文字的巧妙布局,可謂方寸之間自有天地。

三、葉潞淵印學(xué)思想

(一)嚴(yán)于一家,出入數(shù)家

自古學(xué)書一般先取法一家,然后再?gòu)V泛涉及其他家。這是較為傳統(tǒng)的學(xué)習(xí)方式,在篆刻學(xué)習(xí)上也是一樣的道理。何靖先生曾對(duì)葉潞淵學(xué)印的基本脈絡(luò)進(jìn)行分析:“近學(xué)趙叔孺,而趙叔孺師承趙之琛浙派一路,40歲后,取法鄧石如、趙之謙,又上追秦漢宋元古璽。”[5]葉潞淵早年接觸浙派諸家,學(xué)到精于用刀,巧于安排,打下了牢固的基本功。趙叔孺特善圓朱文,刻畫之精謹(jǐn),可謂前無(wú)古人。葉潞淵一開(kāi)始也深受趙叔孺影響,在圓朱文的創(chuàng)作上極其用功。如《且住軒》,刀法精準(zhǔn),線條挺拔有力,布局安排巧妙。繼學(xué)浙派后,他致力于學(xué)習(xí)皖派的鄧石如和趙之謙,領(lǐng)悟到“無(wú)筆無(wú)我,出入自由”的境界,最后追溯秦漢璽印,創(chuàng)作出大量不同形式的篆刻作品,形成了渾厚醇古、淵雅超逸的風(fēng)格。

由于趙叔孺的影響,葉潞淵廣泛旁涉浙派諸家,他曾發(fā)表《略論浙派的篆刻藝術(shù)》一文,對(duì)于“西泠八家”做了極深的研究。葉潞淵認(rèn)為他們有著共同的特點(diǎn),結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)樸,用刀挺拔蒼勁,兼采秦漢以來(lái)各家之長(zhǎng);但每一個(gè)人都有自己獨(dú)特的風(fēng)格,即丁敬之后,蔣仁以古秀勝,黃易以遒勁勝,奚岡以淡雅勝,陳豫鐘以工致為宗,陳鴻壽以雄健自喜,趙之琛以秀麗為能,唯有錢松雖取法丁敬而自有建樹(shù)[6]。

葉潞淵生前曾對(duì)浙派與皖派進(jìn)行分析,也提到了如何學(xué)印的門道。葉潞淵自述:“門派,所謂派者,以一二見(jiàn)長(zhǎng),自立門戶,黨同而已。如皖派遒麗清勁,用刀如筆,浙派則精深嚴(yán)謹(jǐn),講究刀法,否如之雄沉蒼勁,自然樸茂,然而有其長(zhǎng)必有其短,不從一家突破,無(wú)以登堂窺奧,拘于一家又何以守株待兔。故學(xué)者須嚴(yán)于一家,而出入數(shù)家,取長(zhǎng)補(bǔ)短,方能自成家規(guī)。”葉潞淵的自述發(fā)人深省,也確實(shí)只有如此,才能成就新的篆刻流派,藝術(shù)才能得以發(fā)展和傳承。

葉潞淵雖師從趙叔孺,旁涉浙皖諸家,也遠(yuǎn)師秦漢璽印,但更多還是得力于浙派陳鴻壽對(duì)他的影響。陳鴻壽年輕之時(shí)奏刀嫻熟,且在丁敬、黃易、奚岡等浙宗諸老的法乳浸淫之下,較早窺得堂奧。其20多歲時(shí)的作品已經(jīng)表現(xiàn)出蒼勁老到、不假模擬的風(fēng)貌,于篆法、刀法都能步武黃易、奚岡而兀然自立[7]。陳鴻壽對(duì)于秦漢印式的借鑒表現(xiàn)出了獨(dú)立的探索性格。這一點(diǎn)葉潞淵深有體會(huì),并將陳鴻壽這種印風(fēng)進(jìn)行模擬創(chuàng)作。如作品《點(diǎn)易山房》,將漢鑄印的漫漶天成之趣,與切刀法所能展現(xiàn)的豐富意象有機(jī)地交融在一起,營(yíng)造出豪邁英爽、跌宕自然、蒼茫渾厚的印風(fēng)。

葉潞淵精研陳鴻壽印風(fēng),不是一味地局限于漢印當(dāng)中,而是將這種切刀法和蒼茫殘破感引入不同的流派和不同時(shí)期的印風(fēng)面貌;特別是在元朱文古璽和漢玉印方面有很大的突破,與之前印風(fēng)相比,別有趣味,顯得更加靜穆端詳、蒼勁古樸,頗見(jiàn)功底和才華。

葉潞淵借以陳鴻壽篆刻展開(kāi)新風(fēng),融合各家,取長(zhǎng)補(bǔ)短。特別是后期的印作,葉潞淵對(duì)于古器物的各種銘文都能兼收并蓄,融會(huì)貫通,而又不離法度。工整中寓生動(dòng),蒼渾中顯秀潤(rùn)。正如唐云先生所云:“工而不板,活而不佻,奇而不野,蘊(yùn)而不弱。工寫皆能,章法精妙,堪稱杰作。”隨著年齡的增長(zhǎng),葉潞淵的眼界變得越來(lái)越寬,使篆刻創(chuàng)作也更加純熟老練,可謂人書俱老的狀態(tài)。

(二)融書畫金石氣于印中

葉潞淵在篆刻領(lǐng)域中成就最大,在書法與繪畫方面也有著極深的研究。他將書畫的金石氣息巧妙地運(yùn)用到篆刻中,集書畫印于一身,展現(xiàn)了海派書畫篆刻家的藝術(shù)魅力。

海派篆刻與海派書法息息相關(guān),兩者基于文字載體表達(dá)出藝術(shù)的感染力和書法篆刻家的真性情。篆刻尚有鐵筆之稱,而書法則以富金石氣為重,顯而易見(jiàn),書法與篆刻可謂“同源而異流”。葉潞淵的篆刻藝術(shù)之所以韻味雋永,與他專于書道有著不可分割的內(nèi)在聯(lián)系。葉潞淵書法兼工數(shù)體,特別是在篆隸方面下了很大功夫。其篆書與篆刻一樣,不以一碑一銘為范本,而是不分古今,為優(yōu)適取;在用筆上細(xì)膩精工,主要出于小篆,但又不完全囿于小篆那樣的規(guī)范。他的篆書重在追求自然生動(dòng)的形體姿態(tài),更近乎大篆金文,秀麗端莊。顯然,這是旁參了晚清書法大家吳大澂、楊沂孫的風(fēng)范,所謂“治印如作書,作書如印印泥”,這正是葉潞淵書法篆刻融會(huì)的一大長(zhǎng)處。

除了書法之外,葉潞淵的繪畫也深深影響著其篆刻藝術(shù)的發(fā)展。趙叔孺在繪畫上亦是獨(dú)樹(shù)一幟,有著深厚的傳統(tǒng)繪畫功底。葉潞淵拜其門下在繪畫上也取得了很大的成就。1956年,葉潞淵調(diào)到上海中國(guó)畫院,開(kāi)始精研書畫印,繪畫水平日益漸長(zhǎng)。從現(xiàn)存葉潞淵繪畫作品看,在花鳥(niǎo)方面成就最大,以小寫意見(jiàn)長(zhǎng)。他首先取法惲壽平、華喦,到后來(lái)主要學(xué)習(xí)沈石田、陳白陽(yáng)及任伯年諸家,風(fēng)格清新,墨彩酣暢,題畫鈐印留意經(jīng)營(yíng)。同時(shí),他也擅長(zhǎng)花卉果品,亦是初師法惲壽平、華喦,又上溯沈周、陸治,設(shè)色清新明麗,風(fēng)神超逸,尤喜作仙桃及家鄉(xiāng)洞庭山盛產(chǎn)的枇杷[8]。如《盧橘夏熟》,章法布局合理、嚴(yán)謹(jǐn),筆力老辣蒼勁,古樸雅致,水墨淋漓,設(shè)色鮮艷清麗,氣息平和中強(qiáng)調(diào)遒麗,形成了自己的繪畫新風(fēng)格。

葉潞淵進(jìn)入畫院之后,新的工作環(huán)境激發(fā)了他新的創(chuàng)作熱情。特別是在篆刻方面,他開(kāi)始嘗試新的創(chuàng)作實(shí)踐,反復(fù)體驗(yàn)各種篆刻形式,比如古璽式、瓦當(dāng)式、金文款識(shí)式(亞形印式)、莽官印式、漢母朱文式、連珠式、雙靈印式、雙環(huán)印式、瓢式等,努力突破自己在篆刻領(lǐng)域的表達(dá)方式。葉潞淵嘗試用不同的取法進(jìn)行創(chuàng)作,諸如吳讓之、趙之謙、吳昌碩等印風(fēng)風(fēng)格,并結(jié)合自己的篆刻形式,在畫院期間創(chuàng)作出了很多出色的作品。

四、對(duì)當(dāng)代印壇的影響

海派篆刻作為海派文化的重要組成部分,體現(xiàn)著上海的文化精神和人文品質(zhì),影響著當(dāng)代篆刻藝術(shù)的發(fā)展和傳承。葉潞淵一生精于書畫篆刻,以篆刻著稱,所刻印章數(shù)量多且多精品。現(xiàn)如今有關(guān)葉潞淵所出版的篆刻作品集有《現(xiàn)代篆刻第四集》(西泠印社1934年版,共10集,葉潞淵時(shí)年28歲)、《靜樂(lè)簃印稿》(上海書畫出版社1986年版)、《葉潞淵印存》(上海書店出版社1990年版)、《潞翁自刻百印集》(臺(tái)北芝田印社1992年刊行)、《海派代表篆刻家系列作品集·葉潞淵》(上海書畫出版社2019年版)。《靜樂(lè)簃印稿》《葉潞淵印存》各收入葉潞淵200余方印,后者多收晚年所刻,多為佳作,與中年之作相比,渾厚蒼茫之處更顯其勝,特別是署名印和齋號(hào)印,其中有許多屬葉潞淵篆刻精品之作。

1963年,葉潞淵與錢君匋主編的《中國(guó)璽印源流》由香港上海書局結(jié)集出版,請(qǐng)葉恭卓、吳湖帆二人題端。該書分了上下兩編,上編以文章略述璽印發(fā)展史,下編簡(jiǎn)述各代流派,到齊白石為止。葉潞淵曾說(shuō):“選用印例以比較有根據(jù)為要,主要是‘真‘精‘不經(jīng)見(jiàn)三點(diǎn),吳所不見(jiàn)廣,收藏亦不多,不足之處以待來(lái)日。本書出版之后一版再版,僅日本即有三種譯本。”《中國(guó)璽印源流》是葉潞淵的心血,為當(dāng)代篆刻家及篆刻愛(ài)好者提供了很好的學(xué)習(xí)參考范本,對(duì)篆刻藝術(shù)的傳承做了重要的貢獻(xiàn)。

1979年與1991年,葉潞淵兩次赴日本做篆刻講演,高超的印藝贏得了日本篆刻界的交口稱贊,受到了日本著名書家小阪奇石、村上三島、古谷蒼韻、栗原蘆水諸家的推崇。日本書家求刻雅印,且不惜花巨金,購(gòu)入上海文物商店在庫(kù)的上級(jí)田黃石,以索刻求篆。年逾古稀的葉潞淵如老樹(shù)綻新花,再次迸發(fā)出旺盛的創(chuàng)作激情,甚至鐫刻起六七厘米見(jiàn)方的大印,令人稱奇。當(dāng)時(shí)葉潞淵雖年逾八十,仍鐵筆耕石,從不托人代刀。邊款上刻下諸如“燈明人靜”“燈下作此”“晨起大雪盈庭作此遣興”“倚裝刻此”等遣興詞句,從中可見(jiàn)他真是一生樂(lè)此不疲。為他人治印不說(shuō),僅公開(kāi)發(fā)表的自用印就達(dá)108方。精誠(chéng)所至,終以卓犖不凡。

葉潞淵平時(shí)生活簡(jiǎn)樸,淡泊名利,寬厚風(fēng)趣,獎(jiǎng)掖后進(jìn),品行高潔,為人稱道。他不顧年邁多病,將歷年珍藏的明清至民國(guó)時(shí)期的流派印章250方和原拓名貴印譜120種整理出來(lái),悉數(shù)捐贈(zèng)給上海中國(guó)畫院。葉潞淵的高尚人格和藝術(shù)珍品,合同天地共長(zhǎng)久。