冠脈介入治療冠心病伴左心功能不全患者的療效觀察

于昆侖

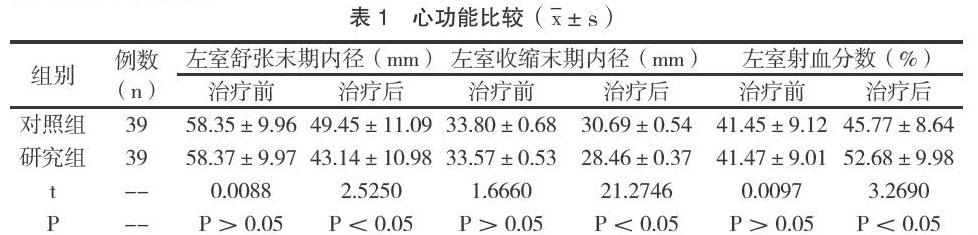

【摘 要】目的:討論冠脈介入治療冠心病伴左心功能不全患者的療效。方法:選取2017年4月-2019年11月期間在本院收治的78例冠心病伴左心功能不全患者,以隨機法將其分為對照組(接受常規藥物治療)與研究組(接受冠脈介入治療)各39例。比較分析兩組患者的心功能。結果:兩組患者治療前的各心功能指標無明顯差異(P>0.05);研究組患者治療后的左室舒張末期內徑及左室收縮末期內徑均明顯低于對照組,左室射血分數明顯高于對照組,且具有統計學意義(P<0.05)。結論:冠脈介入治療可有效改善冠心病伴左心功能不全患者的心功能指標,效果明顯,值得推廣。

【關鍵詞】冠脈介入;冠心病;左心功能不全;心功能

【中圖分類號】R541.4 ? ? ? ? ? ?【文獻標識碼】B 【文章編號】1002-8714(2020)09-0000-00

冠心病在臨床上十分常見,可表現為心絞痛、心肌梗死等,是威脅患者生命安全的常見疾病之一。患有冠心病的患者往往伴隨有左心功能不全癥狀,該癥狀主要因患者心肌收縮力減弱,心臟射血能力減弱,以此導致血液循環障礙所致,臨床中可表現為活動后氣促、端坐呼吸、呼吸困難、心悸等癥狀。研究發現[1],與常規藥物治療相比,冠脈介入治療可有效重建機體血運,改善其心肌細胞缺氧缺血現象,進而提高其心功能,對此,本文對冠心病伴左心功能不全患者接受常規藥物治療與冠脈介入后的效果進行了觀察,如下。

1 資料與方法

1.1一般資料

研究時間:2017年4月-2019年11月。觀察對象:在本院收治的78例冠心病伴左心功能不全患者,以隨機法將其分為對照組與研究組各39例。基本資料:對照組中男女比例為20:19,平均年齡為(58.5±6.3)歲,心功能分級:Ⅰ級有12例、Ⅱ級有17例、Ⅲ級有10例;對照組中男女比例為22:17,平均年齡為(58.9±6.6)歲,心功能分級:Ⅰ級有12例、Ⅱ級有18例、Ⅲ級有9例,各一般資料無差異,P>0.05。

納入標準:與冠心病伴左心功能不全診斷標準相符患者。排除標準:惡性腫瘤患者;嚴重性心臟瓣膜疾病或慢性房顫患者;甲狀腺功能障礙患者;精神類疾病患者;冠脈搭橋手術既往史患者。

1.2方法

對照組接受常規藥物治療,即給予患者抗血小板聚集、抗凝、血管緊張素轉換酶抑制劑、β受體阻滯劑、硝酸酯類、洋地黃藥物等。研究組接受冠脈介入治療,術前給予患者600mg的氯吡格雷及300mg的阿司匹林進行口服,手術開始時為其行常規冠狀動脈造影檢查,并結合其實際檢查情況為其選擇最佳病變血管支架及導絲,于右橈動脈選擇進入,待導絲順利達到病變血環后,規范化的將球囊置入,以起到擴張血管病變的效果,規范性放置支架,若患者血管內血流已達到心肌梗死溶栓治療3級標準,則提示此次介入治療成功。術后給予患者低分子肝素鈉進行抗凝治療,且給予其抗血小板聚集、調整穩斑等治療。

1.3觀察指標

觀察指標:心功能:左室舒張末期內徑、左室收縮末期內徑、左室射血分數。

1.4統計學分析

采用SPSS22.0軟件統計分析,計量資料采用(-x±s)表示,行t檢驗,P<0.05有統計學差異。

2 結果

兩組患者治療前的各心功能指標無明顯差異(P>0.05);研究組患者治療后的左室舒張末期內徑及左室收縮末期內徑均明顯低于對照組,左室射血分數明顯高于對照組,且具有統計學意義(P<0.05),見表1。

3 討論

隨著生活水平的提高,冠狀動脈粥樣硬化性心臟病在臨床上的患病率呈現逐年上升趨勢,我們應注重向廣大群眾普及冠心病健康知識,使其重視冠心病的早期篩查,從而提高其治療依從性。對于合并左心功能不全的冠心病患者來說,若不及時給予干預會加重病情,嚴重者可致死亡。動脈粥樣硬化是冠心病的重要原因,可致冠脈管腔狹窄,進而使得患者心肌缺氧、缺血以及壞死,所以,應將緩解患者心肌缺氧缺血作為治療該病癥的關鍵[2]。長期以來,臨床上多以藥物治療冠心病伴左心功能不全,其雖然有效,但是不利于盡快恢復患者的正常心功能。冠脈介入治療屬于一種新型治療手段,該治療法見效時間快且療效有保障,治療后可有效糾正心肌缺氧缺血狀況,減少心肌細胞凋亡數量,促進病情恢復。研究表明[3],實施該治療可在短時間內對患者的血液灌流情況進行改善,促使其心臟舒張及收縮功能盡快得以恢復,另外,該項治療還可短時間內開通堵塞血管,恢復正常心肌血流量,保障治療預后效果。

綜上所述,冠脈介入治療可有效改善冠心病伴左心功能不全患者的心功能指標,效果明顯,值得推廣。

參考文獻

[1] 楊重明.經皮冠脈介入治療對冠心病合并左心功能不全患者心功能的影響分析[J].中國社區醫師,2019,35(05):102+104.

[2] 周凡.冠狀動脈介入治療冠心病伴左心功能不全的應用及臨床觀察[J].現代診斷與治療,2018,29(18):2967-2969.

[3] 侯傳龍,李鶴,褚振宇.冠脈介入治療冠心病伴左心功能不全患者的療效觀察[J].中國社區醫師,2018,34(16):31-32.