小兒危重病護理評分法對于小兒護理的干預指導價值

陳安琪 呂微

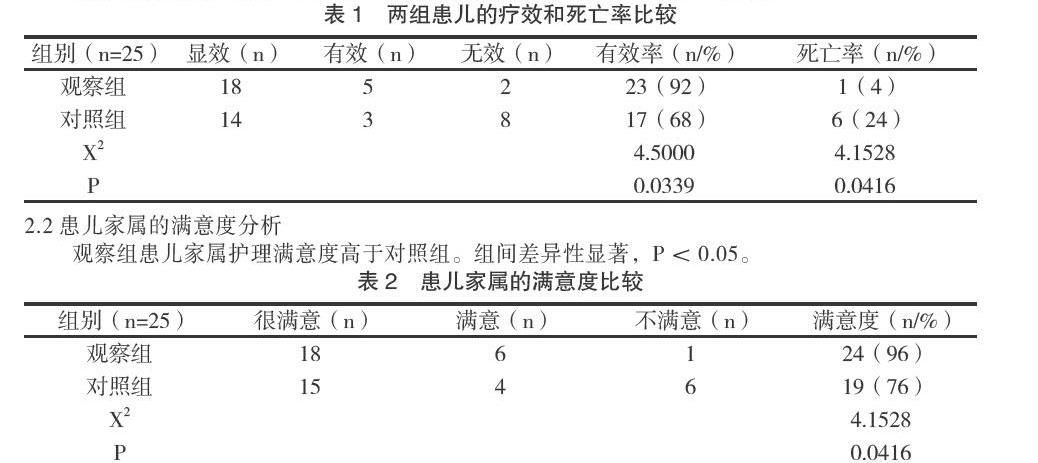

【摘 要】目的:分析小兒危重病護理評分法對于小兒護理的干預指導價值。方法:本次共計對我院的50例小兒患兒進行了觀察,患兒在2018年4月~2020年6月期間入院,按照入院順序對患兒分組,對照組實施常規干預,觀察組則應用小兒危重病護理評分法進行護理,對比兩組的護理效果。結果:觀察組患兒治療有效率為92%(23例),死亡率為4%(1例),數據較之對照組組間差異性顯著,P<0.05;觀察組患兒家屬護理滿意度為96%(24例),高于對照組的76%(19例),組間差異性顯著,P<0.05。結論:小兒危重病護理評分法用于小兒護理可以實現護理資源的合理分配,從而提升治療效果,降低死亡率,獲得家屬滿意。

【關鍵詞】小兒危重病護理評分法;小兒護理;干預指導價值;滿意度;死亡率

【中圖分類號】R473.72 【文獻標識碼】B【文章編號】1002-8714(2020)09-0237-01

近幾年,我國醫療水平不斷提升,人們對于兒科臨床護理也有了更多的要求,為滿足廣大群眾的需求,必須對小兒護理工作進行改進,實現準確預判病情、及時把握病情變化[1]。故,文章分析了小兒危重病護理評分法對于小兒護理的干預指導價值,并對近兩年的50例患兒進行了觀察,內容如下。

1 資料與方法

1.1一般資料

本次共計對我院的50例小兒患兒進行了觀察,患兒在2018年4月~2020年6月期間入院,按照入院順序對患兒分組,對照組實施常規干預,觀察組則應用小兒危重病護理評分法進行護理,每組25例患兒。觀察組年齡在6個月~7歲之間,平均值(3.2±0.3)歲,男性共15例,女性共10例;對照組年齡在5個月~8歲之間,平均值(3.1±0.4)歲,男性共16例,女性共9例。為確保研究結果的可靠性,本次均選取了哮喘急性發作患兒。兩組的一般資料差異性不顯著 ,P>0.05,可以進行比較。

1.2方法

對照組患兒采用常規的護理方式,按照哮喘急性發作的一般護理要求進行干預,監測患兒病情發展,遵醫囑進行治療,管理靜脈用藥以及各類置管,監測患兒體征,維持其呼吸、心率等。觀察組應用兒危重病護理評分法進行護理,詳細內容如下:

1.2.1風險評估

應用PRISM標準評估患兒死亡風險,本評估標準共計包含17個生理參數、26個生理參數范圍,總評分越高代表患兒死亡風險越高。

1.2.2分級管理

依據風險評估結果對患兒進行分級管理,不同風險等級的患兒劃歸到不同的病房,主要分為普通病房、ICU病房兩種,不同病房患兒也需要進行詳細的分級,針對高危風險患兒,患兒應按照ICU標準實施護理,加強觀察,每隔30min巡查一次病房,監測患兒病情變化,針對普通病房患兒,則按照一般的兒科護理要求進行護理,同時將護理經驗豐富、資歷較深的護士分配給高危等級患兒,并配置好相關的急救搶救設備與藥品。

1.2.3家屬溝通

針對死亡風險較高的患兒,需要和家屬做好溝通工作,告知家屬患兒的病情,讓家屬能夠客觀認知到患兒病情的嚴重性,并配合好醫生做好護理工作,確保家屬能夠及時完成各項簽字確認工作,減少時間損耗。

1.3觀察指標

參照以下標準評估患兒治療效果:患兒癥狀消失,病癥改善,各項臨床指標恢復為顯效;患兒癥狀改善,病情基本穩定為有效;與以上描述不符合為無效,有效率=(顯效+有效)/25*100%。統計兩組患兒的死亡率,并將患兒治療效果分為很滿意、滿意不滿意三個維度,由家屬自主選擇,滿意度=(很滿意+滿意)/25*100%。

1.4統計學分析

研究以SPSS23.0對試驗數據進行分析,計數資料和計量資料以X2和t值檢驗,P<0.05表示研究有統計學意義。

2 結果

2.1兩組患兒的療效和死亡率

觀察組患兒治療有效率、死亡率較之對照組組間差異性顯著,P<0.05。

3 討論

小兒護理的臨床護理難度較大,由于小兒病患自身智力發育還不完全,部分患兒甚至還未形成完整的語言表達能力,導致臨床護士在護理中難以準確把握患兒的病情表現和護理需求[2]。小兒危重癥患兒病情較為嚴重,而且病情變化多樣,而要達到良好的治療效果,必須實現護理和治療的良好配合。為確保臨床護理的準確性,必須能夠把握患兒病情,預判病情變化[3]。

小兒危重病護理評分法應用科學方式量化評估患兒病情,能夠讓護士準確了解患兒病情變化,從而采取具有針對性的護理措施。在小兒危重病護理評分法下對患兒進行了分級管理,并實現了護理資源的合理分配。故在本次研究中,觀察組患兒治療有效率較高,家屬滿意度高,死亡率低。

綜上所述:小兒危重病護理評分法對于小兒護理的干預指導價值高,值得使用。

參考文獻

[1] 楊麗.小兒危重病護理評分法對于小兒護理的干預指導分析[J].中國醫藥指南,2020,18(6):292-293.

[2] 陳利.小兒護理的干預指導中應用小兒危重病護理評分法的研究[J].健康必讀,2019,(36):114.

[3] 孫慧心.小兒護理中實施小兒危重病護理評分法的效果研究[J].中國醫藥指南,2019,17(34):267-268.