基于近景攝影測量技術的采礦誘發斜坡移動變形計算

孫 波

(象山縣土地勘測有限公司,浙江 寧波 315000)

采礦區由于山體結構分布廣泛,地層具有軟弱夾層,開采過程中礦體的抗剪性和承壓性較差,易引起礦體應力的重新分布,并且這一現象在降雨和地表水的共同作用下,會造成礦體斜坡移動變形,導致嚴重的自然災害,因此斜坡移動變形計算的研究具有重要現實意義[1]。移動變形計算的研究,主要對山體應力進行調整,避免采礦誘發礦層裂隙,防止巖體切割成塊體形成災害體。當前對斜坡移動變形的計算,主要采用基于理論分析和二維的數值模擬,掌握采礦的采礦方式、采礦順序及采空區分布,根據實際的采礦順序和空間分布進行模擬,從二維角度進行深入分析,總結斜坡移動變形走向與礦體走向的相關特征,再從三維數值模擬角度出發,判斷采礦誘發斜坡的失穩模式,從而得出具體結論,為采礦過程中,斜坡移動變形的防治提供指導[2]。為進一步預測斜坡移動變形的演變過程,根據以上理論,探究礦層地表與巖層變形特征,及巖體結構的物理力學特性,提出基于近景攝影測量技術的采礦誘發斜坡移動變形計算。近景攝影測量技術是對物距小于300m的目標物進行攝影測量,實時量測礦層斜坡的大小和形狀,提高斜坡變形的勘察效率和勘察精度。

1 基于近景攝影測量技術的采礦誘發斜坡移動變形計算方法

1.1 基于近景攝影測量技術獲取斜坡移動變形參數

利用近景攝影測量技術,對采礦誘發的斜坡進行勘測,獲取其移動變形的物理參數。首先在斜坡坡面設置位移標記點,通過近景攝影獲得斜坡立體圖,通過對坡面位移標記點的攝影勘測,對其變化值進行讀取,在攝影中讀取各點的相對位移,勘測斜坡坡體側面的位移情況,初步判斷采礦誘發坡體的位移變化。然后測量礦層巖體內的應力變化,首先要充分考慮采礦地質的結構,在斜坡移動變形部位埋設土壓力傳感器,前緣巖溶帶作為斜坡移動變形的關鍵部位,應選取強度較低的土壓力傳感器,且在埋設之前要檢測其運行是否達到可埋設標準,在保證傳感器運行良好的基礎上,使其受力面與節理面保持平行。誘發斜坡的中后部的坡體,將整體坡體沿垂直臨空面方向切割成個塊體,并采用強度較高的土壓力傳感器,使其沿坡體移動變形方向轉出,準確埋設在預先勘測部位。根據傳感器測得的應力變化,判斷坡體移動變形的運動趨勢,并結合位移點變化值,總結坡體移動變形的時序特征,獲取坡體物理參數,其斜坡單元體積模量G的計算公式為:

公式中,μ為礦層巖石的泊松比,E為礦層巖石的彈性模量。斜坡結構面的切向剛度,參照巖層體積模量的關系,可得剛度J的計算公式為:

公式中,s為礦層巖石的彈性模量,D為誘發斜面結構面的法向剛度[3]。為獲取相關參數更加準確的數據,利用攝影測量時加入的時間,確定相關參數隨時間和加速度的移動變形,根據攝影錄像跟蹤讀數的方法,計算相關參數的初始值,以讀取的初始值為基準點,獲取坡內巖體多點移動變形后,再次計算各物理參數的取值,通過前后參數值,間接地反映出誘發斜坡的移動變形量,確定礦層巖體參數的變化值,并結合激光位移傳感器,將參數變化值的數據進行修整和比較,最后繪制出各物理參量的移動變形曲線。至此完成基于近景攝影測量技術,斜坡移動變形物理參數的獲取。

1.2 計算采礦誘發斜坡移動變形量

根據斜坡移動變形的物理參數,確定地下采礦過程中,與斜坡內部移動變形之間的單元表達式,得到最終的坡體內部移動變形規律。通過繪制的斜坡移動變形曲線圖,建立礦區開采過程中,地下采礦與地表移動之間的聯系,由于在礦山初次開采和重復開采條件下,其覆巖移動會導致坡體產生移動變形,即覆巖移動是斜坡移動變形的最大影響因素,因此首先要探究坡體覆巖的移動變形規律,勘測巖層由近似連續體變為非連續體的變形階段,直至誘發斜坡兩側覆巖相互脫離,總結采礦的開采深厚、重復采動應力等數值,判斷覆巖下沉速率的快慢,將其作為坡表產生較大變形值的主要影響因素。然后根據時間與初速度的曲線,確定斜坡變形的初始應力,首先按照開采順序,對單元坡體的移動變形進行迭代計算,且由于每次開采都會引起坡體不平衡力的升高,因此要進行多次迭代計算,排除不平衡力的影響,使最終計算結果達到收斂穩定狀態。則斜坡單元移動變形的表達式的計算公式為:

公式中,r為巖土體內移動變形的主要影響范圍,x為水平垂直的移動變形系數,B為移動變形的主要影響范圍角,z為滑坡速度,根據公式(3),確定采礦作用下的坡體移動變形規律。然后對斜坡巖土體內部的單元移動變形量進行疊加,由于采礦誘發的斜坡覆巖體移動變形,其主要規律是由單元開挖,而導致的坡體變形,因此要對覆巖層的松散介質進行假設,從山體斜坡移動變形的尺寸角度出發,將斜坡的巖體結構近似認為是均質,并考慮近水平層面的陡傾結構面影響,簡化斜坡各向同性的松散介質。對斜坡單元變形量簡化為平面問題,將沿采空區走向方向和傾斜方向,分別定義為充分開采和非充分開采,根據采礦沿層面開挖的特點,將采空區開挖引起的移動變形,作為斜坡整體的移動變形量,對斜坡傾斜剖面進行計算,則斜坡整體移動變形量的表達式為:

公式中,?為地表下沉系數,q為最小開采深度,α為斜坡剖面的礦層傾角,β為開采影響傳播角,n為開采厚度。根據公式(4)計算結果,對斜坡移動變形的范圍進行預測,從而做好防范措施,至此完成基于近景攝影測量技術,采礦誘發斜坡移動變形的計算。

2 實驗論證分析

為驗證此次提出算法的有效性,與傳統計算方法進行對比實驗。選一金屬礦作為實驗對象,巖層呈單斜構造,應力集中,巖層厚度介于10m~90m,分別為灰巖、軟弱層面、頁巖,坡體節理為裂隙發育。

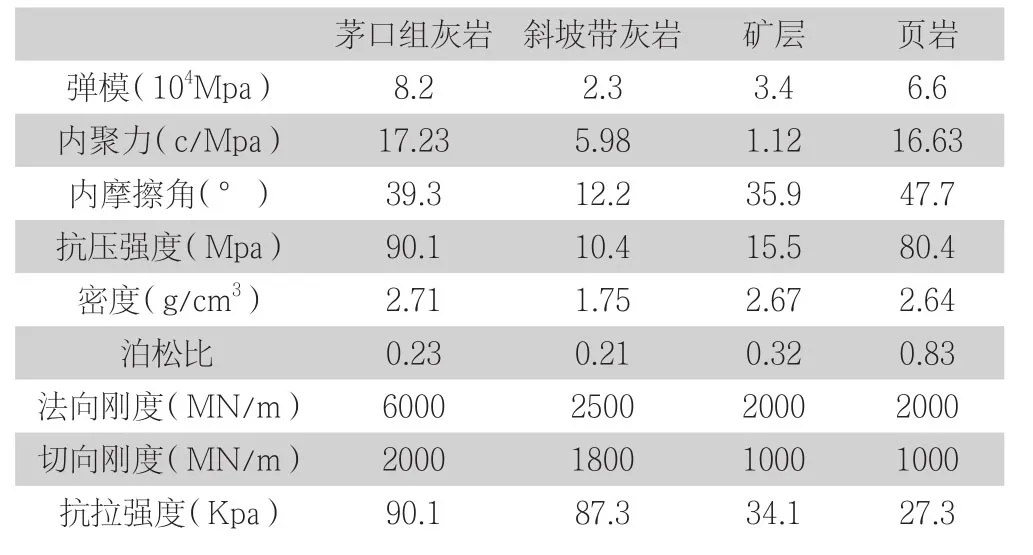

兩種算法分別對圖1所示的地質結構進行勘測,其坡體巖石的物理參數如下表所示:

表1 斜坡巖層物理參數

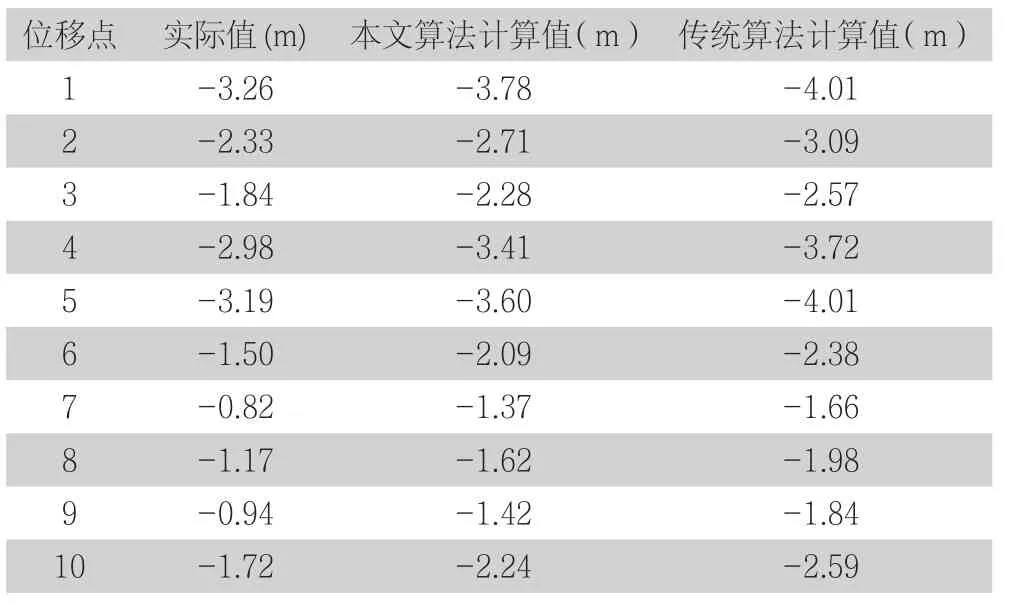

由上表可知,該礦區誘發的斜坡巖體強度大,但抗剪強度有所降低,斜坡區的主斜坡體和巖溶帶的節理相差較大,其裂縫和節理對斜坡的穩定性起控制作用。該斜坡剖面的礦區開采厚度為3m,礦層視傾角為5.7°,最小開采深度為47,372m。兩種算法分別對該斜坡不同位移點的垂直沉降量進行計算,并與實際測量值進行比較,其計算結果如下表所示:

表2 實驗對比結果

如上表所示,不同位移點下的垂直沉降量,本文算法的計算值與實際勘測值更加接近,平均誤差為0.48m,而傳統算法的平均誤差為0.79m,相比傳統算法,平均誤差減小了0.31m,使斜坡移動變形的計算結果更加準確,使斜坡移動變形規律的預測更加可靠。

3 結語

此次提出的移動變形算法,充分發揮了近景攝影測量技術的勘測優勢,使計算結果更加貼近斜坡移動變形的實際值。但此次算法沒有考慮斜坡變形時,裂縫擴展的因素,在今后的研究中,會對其進行計算,分析斜坡的潛在變形量。