基于TPACK指向科學本質的教學模型構建

——以“地球的形狀”為例

阮慶元 梁榮君

(1. 溫嶺市教育局教研室,浙江 臺州 317500; 2. 溫嶺市第八中學,浙江 臺州 317519)

初中科學課程是以對科學本質的認識為基礎、以提高學生科學素養為宗旨的綜合課程.[1]關于科學本質的教學,在理論層面主要研究其包含的內容,將其視為三個維度即“作為知識體系的科學(科學知識)”、“作為探究活動的科學(科學研究)”和“作為人類事業的科學(科學事業)”的觀點較為突出,稱之為“三維框架”.[2,3]在實踐層面主要研究科學本質教學的途徑,其中將科學史哲融入科學課堂與教學之中的“融合模式”,具有很好的教育功能.

教學過程是學生、教學材料和教師發生相互作用的動態過程.[4]教學過程傳遞的是知識,知識是能力、品質等素養的載體.知識在教師和學生內部以隱性表征的形式存在,科學本質內容中的相關條目則是關于科學本質知識的顯性表征,因此,科學本質的教學應表現為以教師的知識為基礎,結合科學本質的內容顯化為可傳授的知識,并在學生中形成關于科學本質的知識體系.

1 橫向分層:科學本質教學的基礎、關鍵和目的

1.1 教師知識:科學本質教學的基礎

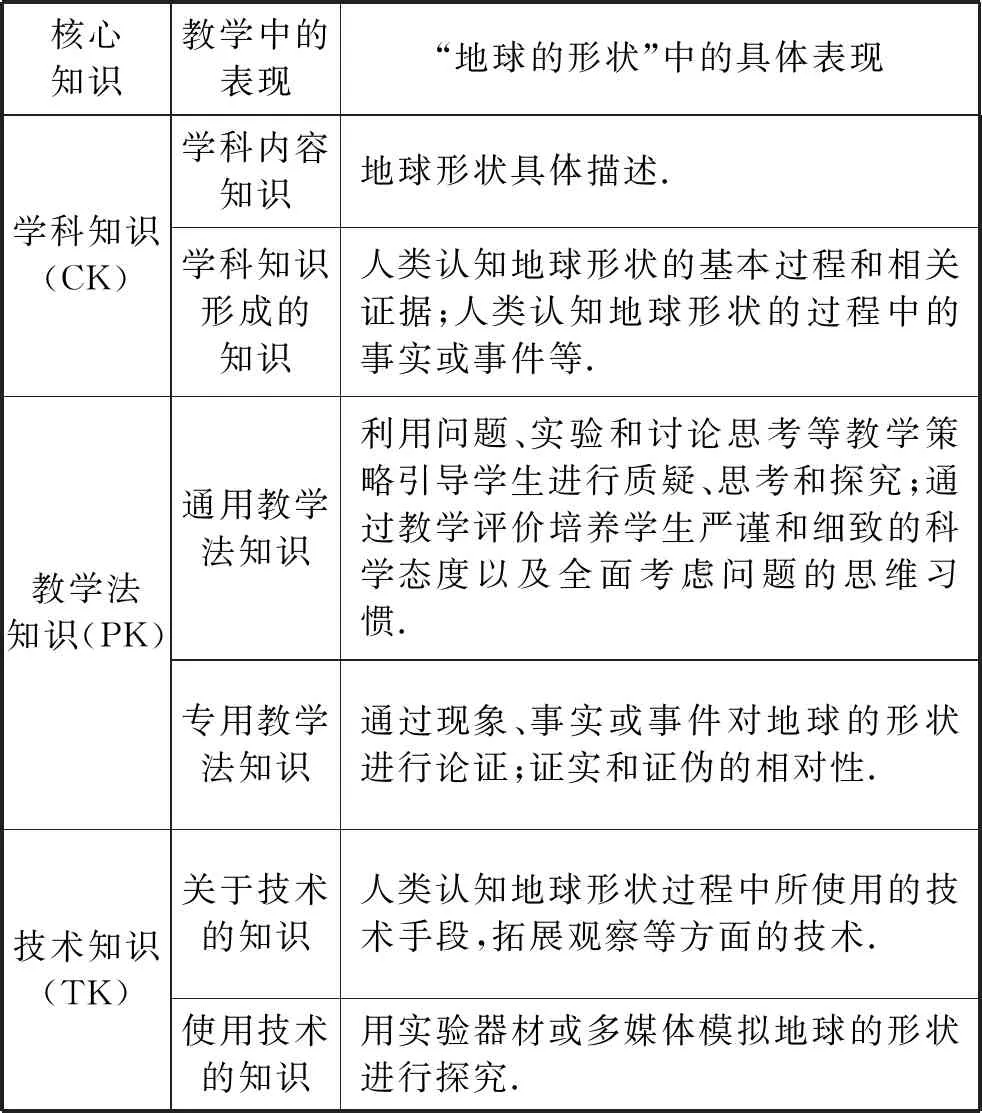

教師是教學的主導.教師自身的知識結構承載了教師關于學科內容的相關觀念,因此在科學本質教學中,教師具有的、與教學內容相符的、并與科學本質相關的知識就成為了科學本質教學的主要載體和基礎.隨著科學技術的發展,關于教師知識結構的框架主要有TPACK框架,其框架提出教師應具備的3大核心知識為學科知識(CK)、教學法知識(PK)、技術知識(TK).[5]如表1為“地球的形狀”[6]一課中教師所應具備的核心知識一覽.

表1 核心知識一覽表

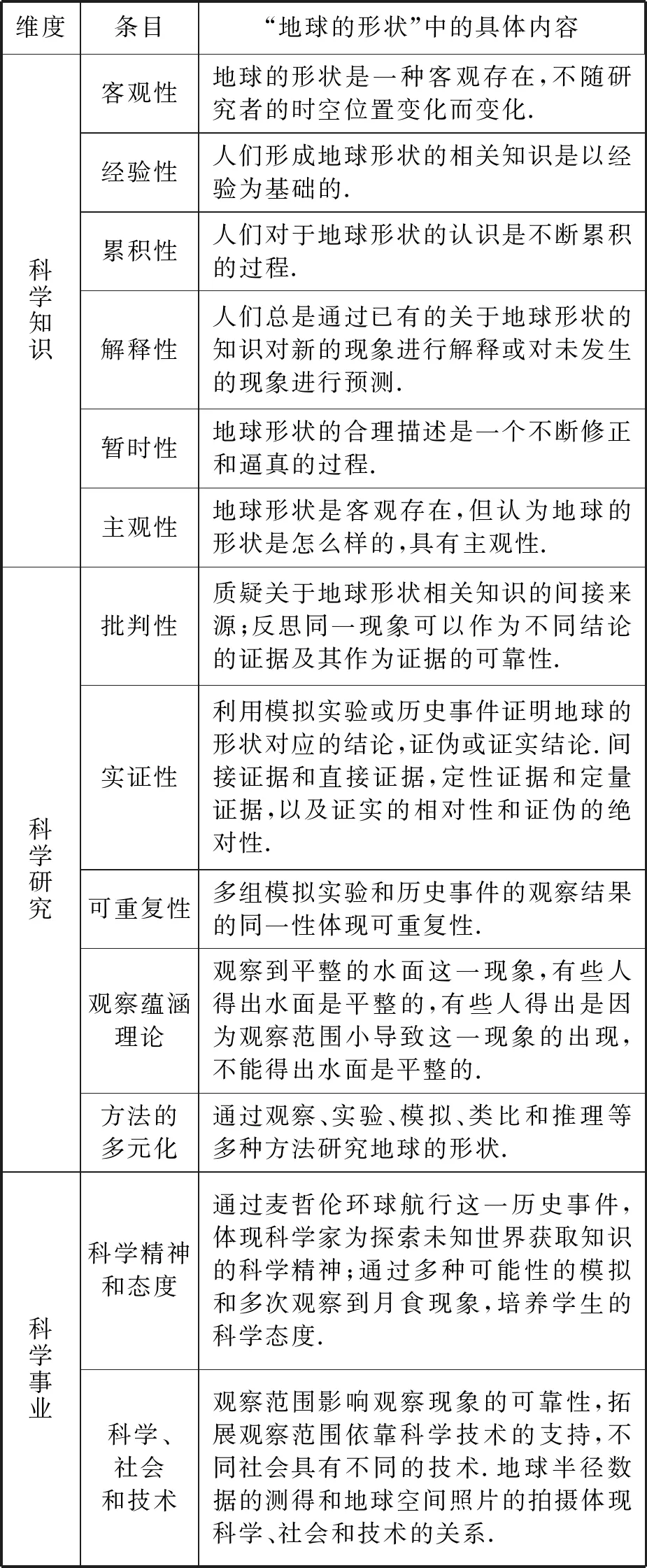

1.2 條目確立:科學本質教學的關鍵

教學材料作為教學中介是指教學的內容.就科學本質教學而言,顯性的材料是指教材中的內容,而隱性的材料則是指隱藏于教材內容背后的關于科學本質內容的共識,“三維框架”是形式之一.“地球的形狀”一課中關于科學本質的三維框架如表2所示.由于教學內容所限,該一覽表中只涉及科學本質中的部分條目,整合教學目標,可提煉出教學材料中的重要條目為科學知識維度的暫時性、科學研究維度的實證性與批判性和科學事業維度的科學精神和態度,稱為該節科學本質教學的核心條目.

表2 科學本質的具體條目一覽表

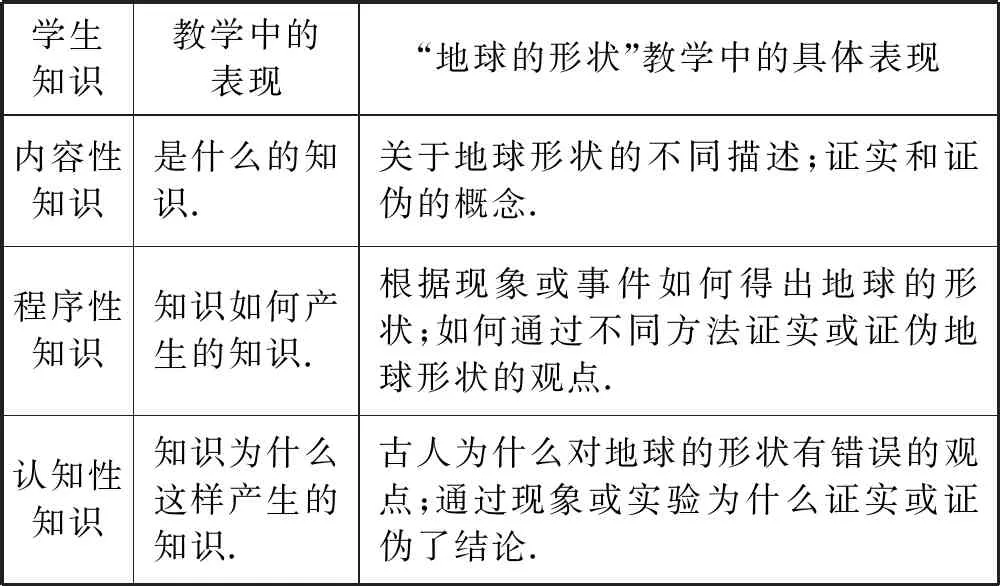

1.3 學生知識:科學本質教學的目的

學生是教學的主體.教學的有效性體現在學生的知識結構轉變上,因此,科學本質教學的目的所在就是學生習得科學本質的相關知識內容,并將其納入原有知識體系.PISA2015測試框架中認為學生的知識結構包括內容性知識,程序性知識和認知性知識.[7]3類知識具有遞進性,“地球的形狀”教學中,學生知識如表3所示.

表3 學生知識一覽表

2 縱向聯結:科學本質教學的基本途徑

關于科學本質教學的途徑,分為內隱途徑和外顯途徑.內隱途徑是指在教學過程中將科學本質的相關觀念嵌入科學探究等活動中,讓學生間接體會;外顯途徑是指將科學史哲融入到科學教學中,讓學生直接體會,稱為“融入模式”.[2]將科學本質教學的途徑歸納為上述兩種途徑有較強的實踐意義和教育功能,但教學過程應拓展“內容”到“教師”和“學生”,因此可拓展科學本質教學的基本途徑.

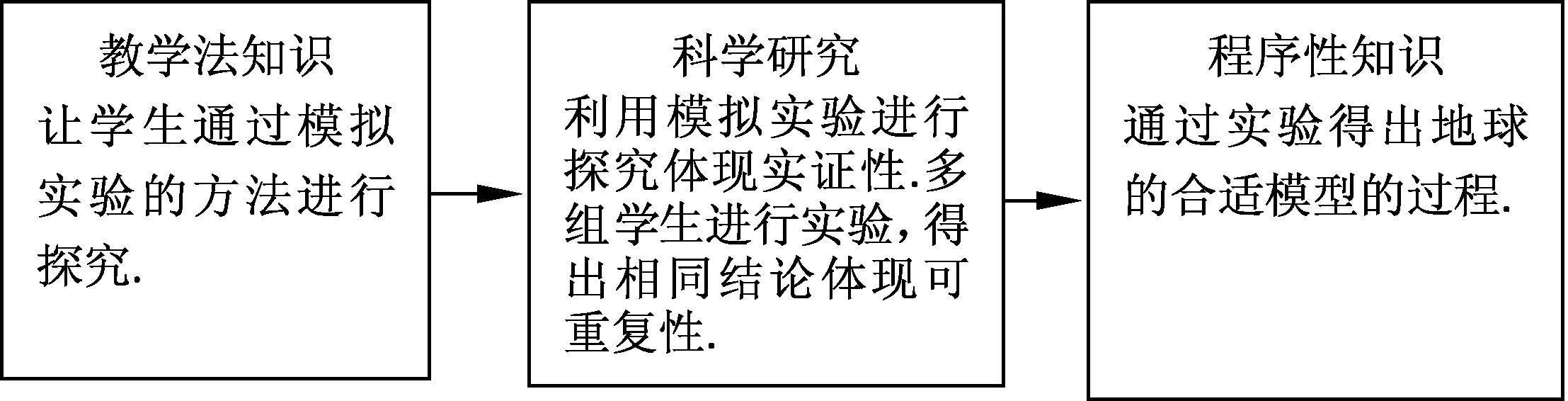

根據上述論述,教師知識、學生知識和科學本質內容中的條目均由子要素構成,根據其相關性進行縱向聯結,可將科學本質教學拓展并歸納為3種基本途徑,即“學科知識—科學知識—內容性知識”、“教學法知識—科學研究—程序性知識”和“技術知識—科學事業—認知性知識”.

2.1 學科知識—科學知識—內容性知識

就科學學科教學而言科學知識是學科知識的一種表現,因此將教師具備的學科知識和科學本質中科學知識維度作為基本途徑是合理的.就學生習得的知識而言,作為學科知識的科學知識對應的科學本質條目可視為內容性知識的重要來源.

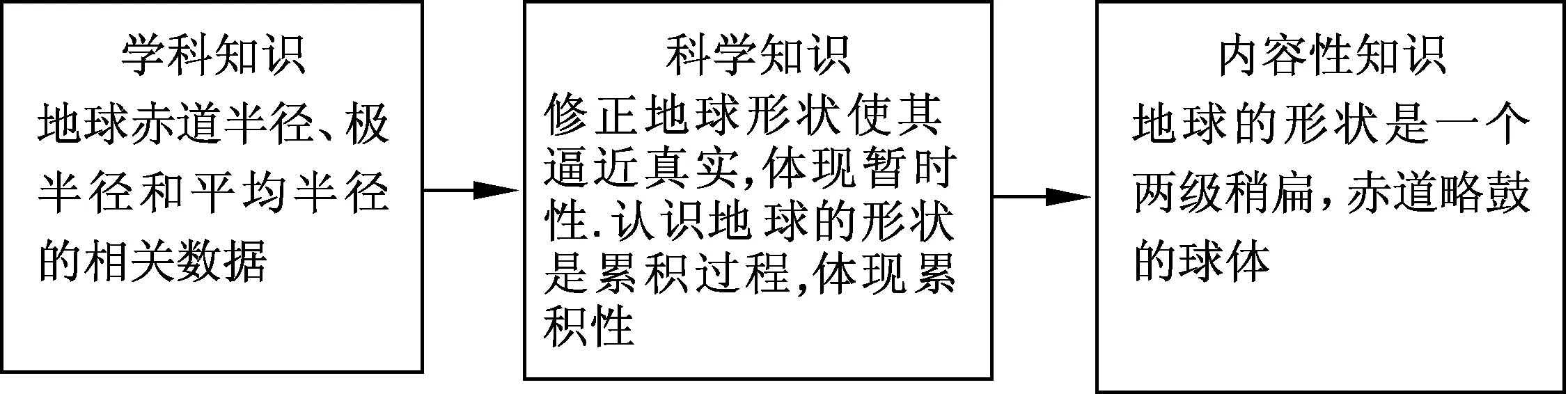

案例1.在學生建立了地球的形狀是球體的觀點后,為了更精確地描述地球的形狀,通過定量研究展示地球的赤道半徑、極半徑和平均半徑的相關數據.教師要求學生討論:“地球的形狀是球體嗎?”學生討論并表達不同觀點:“因為球體應該各處半徑都相等,而這個數據顯示極半徑和赤道半徑不同,所以不是球體.”“因為盡管極半徑和赤道半徑不相等,但相差很少,所以可以認為是球體.”教師追問:“21 km大概是從學校到城區的距離,很少嗎?”學生回答:“相對于地球平均半徑而言,21 km很短.”教師進一步追問:“能用數學的方法表示21 km相對于地球平均半徑6371 km很短嗎?”教師提示用百分比表示,并讓學生進行計算,具體途徑如圖1所示.

圖1

2.2 教學法知識—科學研究—程序性知識

就科學學科特點而言,教師所具有教學法知識除了通用的教學法知識外,專用的教學法知識主要是科學方法的知識,包括科學研究過程中涉及的方法,因此教師具備的教學法知識指向的是科學本質維度中的科學研究維度.而進行科學研究,或科學實驗是學生習得怎么形成相關知識即程序性知識的重要途徑.

圖2 平面模擬實驗圖

案例2.根據“平靜的水面,廣袤的草原”,人們認為地球是平面的.隨著人們活動范圍的增加,觀察到帆船離岸而去的現象.面對新現象人們試圖利用已有的科學知識對其進行解釋.學生采用水面是平面這一原有模型解釋這一現象.每4人一組進行模擬實驗.如圖2所示,利用平整的泡沫模型模擬平坦的海面,鉛筆的筆尖模擬帆船的船身,筆尾模擬帆船的桅桿.觀察的實驗結果與事實不符,說明海面是平的這一結論是錯誤的.教師引導利用其他模型模擬海面,讓觀察到的現象與海岸觀船中出現的事實相符.各小組進行模擬實驗并在實驗完成后進行匯報,分別選擇斜面、圓柱體、半球體、球體和橄欖球模擬海面,觀察到了和實際相符的現象.結合真實的帆船向各個方向航行都可以觀察到類似情況,排除斜面和圓柱體兩種模型,確證球體和橄欖球兩種模型,具體途徑如圖3所示.

圖3

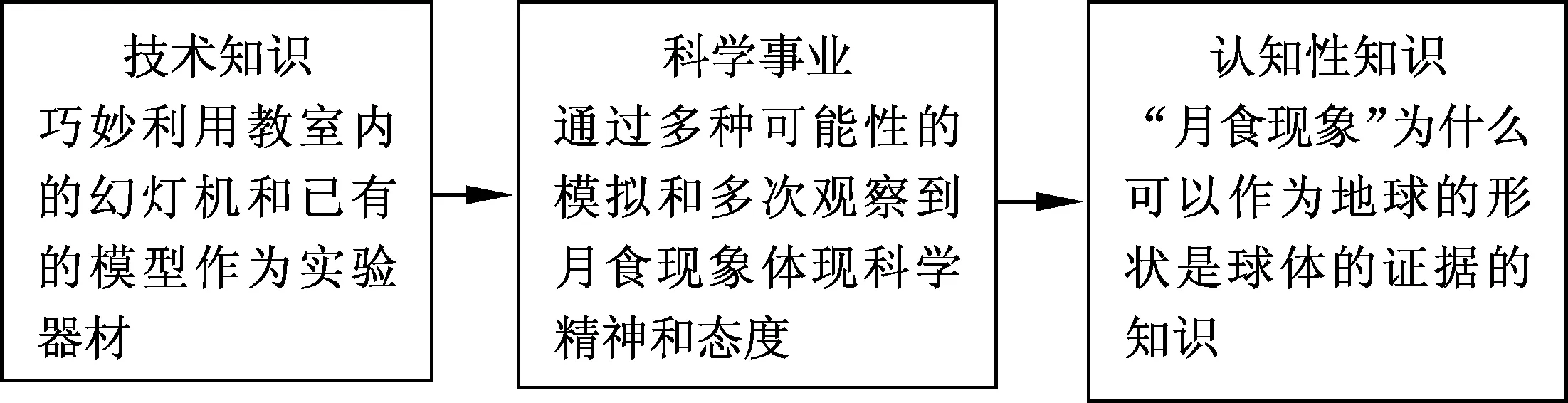

2.3 技術知識—科學事業—認知性知識

科學事業依托于科學技術,同時技術也可以解釋知識應何而來,因此,教師具備的技術知識、科學本質中的科學事業維度和學生習得的認知性知識就構成了科學本質教學的基本途徑.

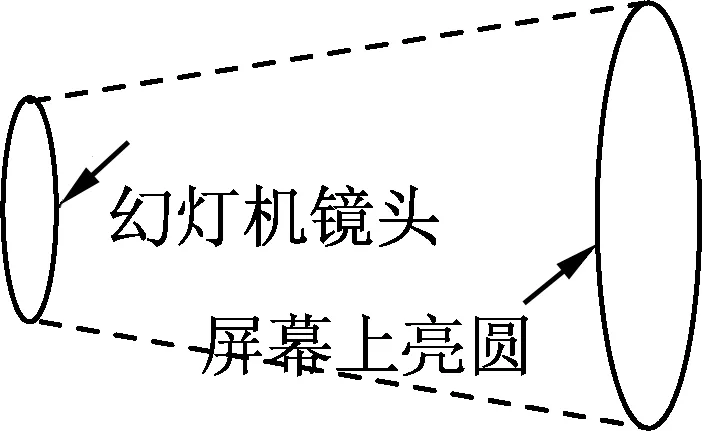

圖4 模擬月食實驗圖

案例3.結合科學史可知“月食”可作為地球形狀是球體的證據.但學生不知道為什么可以作為證據.教師如圖4進行模擬實驗,屏幕上亮圓模擬月亮,分別在鏡頭和亮圓之間的合適位置多次改變圓柱體、橄欖球或球體的方位模擬地球,觀察實驗現象.當利用球體時發現多次實驗結果其陰影邊緣都是圓弧形的,當利用圓柱體時發現其中一次得到的圓弧形,當利用橄欖球形發現不能得到圓弧形.結合人們多次觀察到月食邊緣都是圓弧形的,得出地球形狀模型是球體最合理,具體途徑如圖5所示.

圖5

顯然,這3種途徑并非獨立的,而是交叉的.就教師知識結構而言,在案例1中學科知識整合了教學策略等教學法知識即PCK知識;在案例2中教學法知識整合了靈活運用模型這一技術知識即TPK知識;在案例3中技術知識整合了教學法和學科知識即TPACK知識,因此在具體教學情境中,教師所應用的知識結構不是獨立的,而是靈活整合3大核心知識形成PCK、TCK、TPK、TPACK等復合性知識進行教學,這亦是教師TPACK知識框架的內涵所在.[8]

就科學本質條目而言,案例1中“通過定量測定的方式得出的地球半徑的數據是最直接的定量證據”體現實證性、“地球半徑數據的測得依托于科學技術的支持”體現科學、社會和技術的關系;案例2中“ 通過對平靜水面這一現象的分析,有些得出地球的形狀是平面,有些認為該現象不可靠”是科學知識維度中主觀性的體現;案例3中“月食內側邊緣的形狀可以作為地球形狀是球體的證據”是實證性的體現.

就學生習得知識而言,案例1中包括了“地球的形狀為什么不是正球體”這一認知性知識;案例2中包括了“地球的形狀是球體或橄欖球形狀,非平面或斜面”是內容性知識;案例3中包括了“月食是地球的形狀是球體的證據”是內容性知識.

3 縱橫成體:科學本質教學的四面體模型

圖6 四面體模型

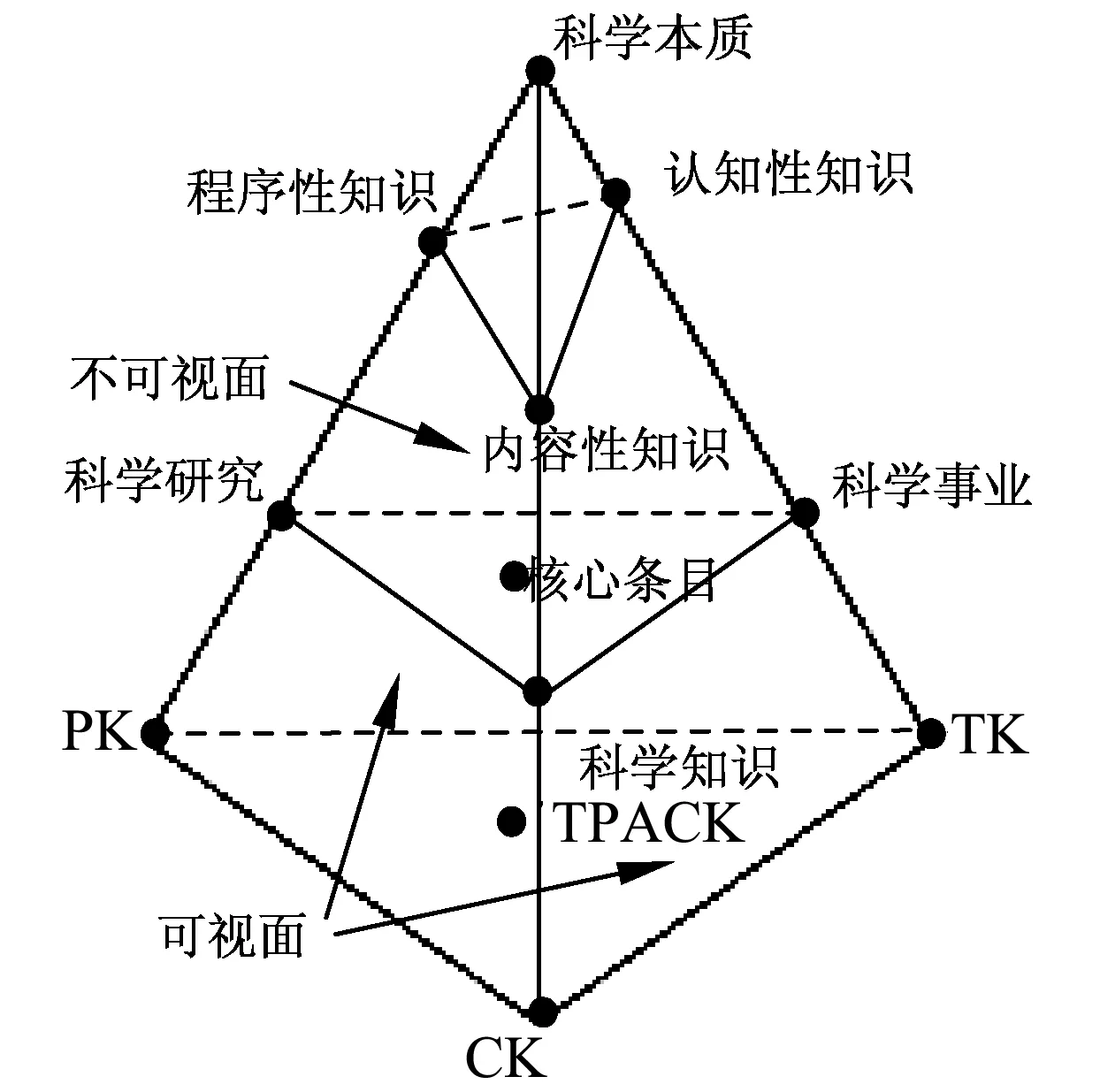

教學過程是復雜的,簡單的縱向聯結不能說明科學本質教學的復雜性和系統性,因此,必須視其為系統,縱橫成體,構建起指向科學本質的教學模型如圖6所示,稱其為四面體模型.

3.1 四面體模型的邏輯架構

橫向而言,模型從下往上分為3層,分別為教師層,內容層和學生層.教師層是科學本質教學的基礎,其內部表示教學情境,其中整合技術的學科教學法知識(TPACK)位于該層的中心位置.內容層中具體條目的確定則是科學本質教學的關鍵,其內部表示由教學內容所確定的關于科學本質條目的具體范疇,其中心位置是核心條目.學生層則是科學本質教學的最終目的,頂點是指向科學本質的教學目標的達成.

縱向而言,由3條線構成3個面,反應了從教師層向內容層和學生層的過渡,實則是科學本質教學的途徑體現.真實的教學情境是錯綜復雜的,因此其教學途徑也是復雜多變的,結合知識的顯性和隱性特征,模型的可視面反應外顯途徑,不可視面反應內隱途徑.

整體而言,作為主導地位的教師知識勢必比學生習得的知識包括的范疇更廣,教師將已達成共識的關于科學本質內容的知識轉化為顯性的知識表征,將其中核心的部分傳遞給學生,學生再內化為自身關于科學本質的隱性知識,實現指向科學本質教學之目的.同時,教學過程是在有限時空內發生的動態變化過程,因此教學情境應包含于教師、教學材料和學生根據真實情境所形成的時空范疇之內,即四面體所內含的范圍.整體的教學情境又反饋于教師層,使教師靈活整合各類知識,再次體現TPACK的內涵所在.[8]

3.2 四面體模型的實踐意義

(1) 指向科學本質教學“教什么”.根據科學本質具體條目,確定教學目標和內容;并確定“TPACK—核心條目—科學本質”教學主線,有利于合理的把握教學目標和重難點.

(2) 指向科學本質教學“怎么教”.通過模型厘清教師、學生以及教學材料的邏輯關系.形象反應了科學本質教學的途徑,使科學本質教學的途徑具有普遍性.根據不同教學內容確定不同途徑,實現教學難點的突破和重點的落實.

(3) 指向科學本質教學“為什么教”和“教的怎么樣”.利用模型中“內容性知識”“程序性知識”和“認知性知識”對應點所處位置反應遞進性,可通過評判學生習得何種知識及與“科學本質”對應點的距離表征學習效果,從而評價教學效果.

總之,科學本質的教學是科學教學的應有之義.在厘清教學材料中關于科學本質的相關內容之后,以教師知識結構為基礎,通過具有指向性的教學途徑,實現科學本質教學的目的.以基于TPACK指向科學本質的四面體模型為依據,分析具體課例的教學內涵,為科學教學提供參考.