溫陽利水化瘀方聯合西醫常規療法治療慢性充血性心力衰竭陽虛血瘀證臨床研究

楊英俏

慢性充血性心力衰竭是心力衰竭的一種常見類型,病情比較嚴重,是各種心臟疾病的終末階段,致殘率和致死率較高,對患者生活質量的影響較大[1]。臨床必需要重視此病的治療,常規西藥治療雖然能夠在一定程度上控制疾病進展,但是效果不佳、不良反應多[2]。近年來,中醫治療心力衰竭的研究逐漸增多,并取得很好的效果。溫陽益氣、活血通脈是治療慢性充血性心力衰竭陽虛血瘀證的關鍵,本次研究特選取78例慢性充血性心力衰竭陽虛血瘀證患者進行溫陽利水化瘀方治療研究,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2019年1~12月本院收治的78例慢性充血性心力衰竭陽虛血瘀證患者,隨機分為觀察組與對照組,各39例。觀察組中,男22例,女17例;年齡43~76歲,平均年齡(61.36±10.48)歲;病程1~14年,平均病程(6.28±3.47)年;心臟病分級:Ⅱ級25例,Ⅲ級14例。對照組中,男23例,女16例;年齡44~75歲,平均年齡(65.11±8.19)歲;病程1~15年,平均病程(6.41±3.30)年;心臟病分級:Ⅱ級25例,Ⅲ級14例。兩組患者一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。納入標準:①符合西醫診斷標準和中醫辨證標準者;②心力衰竭(NYHY)分級Ⅱ~Ⅲ級者。排除標準:①嚴重肝、腎、心、肺等重要臟器功能衰竭者;②昏迷或病情不穩定者;③精神疾病者;④妊娠期或哺乳期婦女。

1.2 診斷標準 西醫診斷標準:依據2014版《中國心力衰竭診斷和治療指南》診斷標準中制定的相關研究和規定:①患者經過常規檢查后,發現有典型的心力衰竭相關臨床癥狀;②心功能LVEF正常或者出現輕度下降,左室不大;③有相關結構性心臟病存在的癥狀;④超聲心動圖檢查無心瓣膜病,排除風濕性心臟病。中醫辨證標準:參照《中藥新藥臨床研究指導原則》標準中制定的陽虛血瘀癥:尿少浮腫、疲勞乏力、口干、舌苔厚,體胖,脈沉、微細。

1.3 方法 首先,給予兩組患者利尿、吸氧、強心和擴張血管等常規西藥基礎治療。口服卡托普利片(中美上海施貴寶制藥有限公司,國藥準字H31022986),12.5 mg/次,2次/d,按需要1~2周內增至50.0 mg/次;給予β受體阻滯劑,口服索洛爾片(北京華素制藥股份有限公司,國藥準字H10970082),起始劑量2.5 mg/次,最大劑量不超過10.0 mg/次,1次/d;另外給予患者醛固酮受體拮抗劑,常用藥物為螺內酯片(江蘇瑞年前進制藥有限公司,國藥準字H32020689),20.0 mg/次,2次/d。觀察組在此基礎上采用溫陽利水化瘀方進行治療,藥方為:干姜、桂枝、淫羊藿、巴天、白術、茯苓、人參、白芍各15 g,制附片30 g,川穹25 g;諸藥聯合沖水煎服,制附片先煎2 h,濃煎100 ml,早、晚餐后口服,1劑/d。治療療程1個月。

1.4 觀察指標及判定標準 ①比較兩組患者治療效果,療效判定標準:顯效:經過一段時間的治療,發現患者臨床癥狀和體征完全消失,心功能趨于平穩;有效:經過治療,發現患者臨床癥狀和體征出現明顯好轉;無效:經過治療,發現患者癥狀沒有變化。總有效率=(顯效+有效)/總例數×100%。②比較兩組患者治療前后心功能指標,患者治療前后的心功能指標采用心臟彩色多普勒超聲心動態圖檢測LVEDD、LVESD、LVEF。③比較兩組患者治療后中醫癥狀積分,中醫癥狀積分參照《中醫新藥臨床研究指導原則》中制定的中醫癥狀評分標準。依據癥狀中無、輕、中、重分為4個不同的等級,主癥分別計0、2、4、6分。次癥分為計0、1、2、3分,中醫癥狀積分為各項癥狀積分之和。

1.5 統計學方法 采用SPSS22.0統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差()表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者治療效果比較 觀察組患者治療顯效18例,有效19例,無效2例;對照組患者治療顯效15例,有效15例,無效9例。觀察組患者治療總有效率為94.87%(37/39),明顯高于對照組的76.92%(30/39),差異具有統計學意義(P<0.05)。

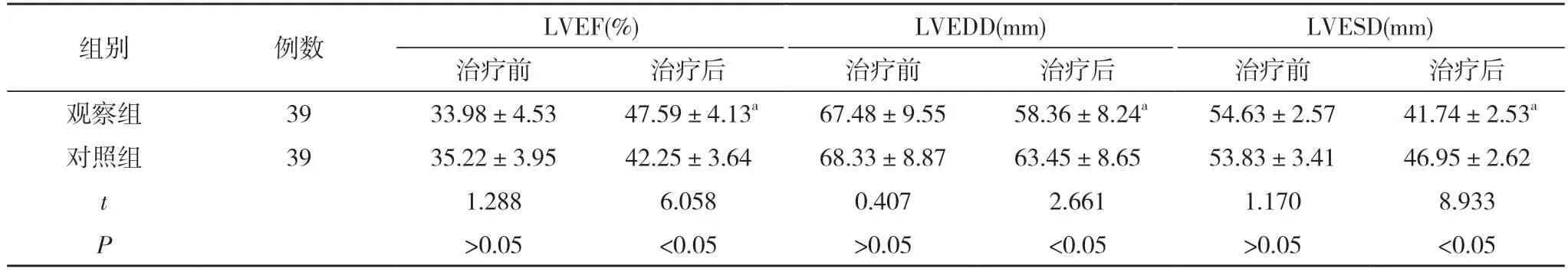

2.2 兩組患者治療前后心功能指標比較 治療前,兩組患者的LVEF、LVEDD、LVESD比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后,觀察組的LVEF、LVEDD、LVESD均優于對照組,差異均具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者治療前后心功能指標比較 ()

表1 兩組患者治療前后心功能指標比較 ()

注:與對照組比較,aP<0.05

2.3 兩組患者治療后中醫癥狀積分比較 治療后,觀察組中醫證候積分為(16.52±4.88)分,明顯低于對照組的(19.45±4.22)分,差異具有統計學意義(P<0.05)。

3 討論

慢性心力衰竭是一種常見的心血管疾病綜合征,此病的發病因素在西醫方面一般認為是由于人體內多種內源性神經內分泌因子被激活,促進患者出現心肌損傷,影響患者心功能[3]。臨床上對心力衰竭的治療不僅僅是改善患者癥狀提高生活質量,更重要的是重塑心肌,延緩心肌重構的發展,降低心力衰竭死亡率。在藥物選擇方面,除了臨床常用的強心劑、擴血管劑、利尿劑等,還經常使用神經內分泌抑制劑以及β受體阻滯劑等,治療效果較好[4]。現代醫學有關心力衰竭的治療已取得較大的進展,但是因為毒副作用比較明顯,在臨床上應用有限制。與西醫治療方式相比,傳統中藥治療效果顯著、毒副作用小,臨床應用價值比較高。

慢性充血性心力衰竭陽虛血瘀證在中醫上屬“胸痹”、“心悸”范疇。主要是由于心陰陽兩虛,血脈運行不暢,心脈瘀阻,再加上痰、淤、水、濕等病理產物等導致[5]。此病雖并在心,但與五臟均有密切的關聯性,肺氣虛弱,無力助心行血,導致心血瘀滯。進而出現心悸胸悶、氣短等現象;脾臟受損,導致脾失運化功能受損,氣血生化不足,導致心血運行不暢,出現心血瘀阻、胸悶、胸痛等癥狀;腎陽虛不能蒸化水液,導致心陽勝則相火亦旺,進而出現心悸癥狀。綜上,慢性充血性心力衰竭陽虛血瘀證病因以陽虛為主,陽虛則無力推動,無法溫通氣化,血液運行遲緩,進而導致血淤的形成。所以治療方面應該兼顧調理其他臟腑。以“陽虛為本、淤血水飲為本”,溫陽利水化瘀方中桂枝溫心陽為君藥,制附子、淫羊藿溫腎陽;干姜具有溫脾肺功效,茯苓具有利水滲濕功效,白術具有燥濕健脾功效;白芍具有去水氣、利膀胱之效;川穹具有活血祛瘀止痛的功效,人參具有益氣補臟的作用;全方標本兼顧,以溫心陽,利水化瘀為主,兼顧臟腑功能的康復。從而起到通血氣、祛痰祛濕的功效。本次研究結果顯示,治療后,觀察組患者治療總有效率明顯高于對照組,觀察組心功能指標與中醫證候積分均優于對照組,差異均具有統計學意義(P<0.05)。說明溫陽利水化瘀方聯合西醫治療慢性充血性心力衰竭陽虛血瘀證的效果顯著。吳長達等[6]的研究結果為本文提供佐證,充分說明中醫溫陽利水化瘀方治療慢性心力衰竭方面的效果顯著,可以在臨床上推廣。

綜上所述,慢性充血性心力衰竭陽虛血瘀證患者采用溫陽利水化瘀方聯合西藥治療,其效果顯著優于單純西藥治療,所以近幾年臨床上逐漸從中醫的角度分析和研究此類疾病的治療,并對治療效果進行論證。很多學者論證結果均表明,溫陽利水化瘀方對慢性心力衰竭的治療效果顯著,再加上西藥的消炎、抗炎治療,達到雙管齊下、提高療效的治療目的。臨床認為對慢性心力衰竭患者在西醫治療的基礎上通過溫陽利水化瘀的方法,使患者心陽復、血氣通,祛痰化瘀,改善心功能,促進患者癥狀消退,提高治療效果,值得在臨床上進一步推廣應用。