冠狀動脈旁路移植術后患者靜息心率的管理及預后的研究

陳星宇

【摘要】 目的 評估冠狀動脈旁路移植術后對患者靜息心率(RHR)的預后價值。方法 40例心率為85~110次/min的冠狀動脈旁路移植術患者, 隨機分為試驗組和對照組, 各20例。試驗組患者采用藥物進行心率控制, 對照組患者采用常規治療, 未接受藥物進行心率控制。比較兩組患者治療后血壓情況、死亡及不良心血管事件發生情況、心血管心指標[左室舒張末期容積(LVEDV)、左室收縮末期容積(LVESV)、二尖瓣環E峰與A峰比值(二尖瓣環E峰與A峰比值)、二尖瓣環E峰(MVE)、二尖瓣環A峰(MVA)、二尖瓣減速時間(MV-DT)、左心房容積指數(LAVI)]及治療前后心率變化。結果 治療前, 實驗組心率為(94.2±7.3)次/min, 與對照組的(99.3±8.9)次/min比較, 差異無統計學意義(P>0.05);治療后, 實驗組心率為(65.4±9.3)次/min, 優于對照組的(91.3±9.7)次/min, 差異有統計學意義(P<0.05)。實驗組治療后血壓為(127.8±14.3)mm Hg(1mm Hg=0.133 kPa), 與對照組的(129.8±17.3)mm Hg比較, 差異無統計學意義(P>0.05)。實驗組死亡及發生不良心血管事件例數均少于對照組, 差異有統計學意義(P<0.05)。兩組LVEF、E/A 比較, 差異無統計學意義(P>0.05);實驗組LVEDV、LVESV、MVE、MVA、MV-DT、LAVI與對照組比較, 差異有統計學意義(P<0.05)。結論 接受冠狀動脈旁路移植手術的患者術后對心率的控制可對其心血管產生積極的影響, 可減少患者的死亡率, 并能夠降低不良心血管事件發生率, 對于冠心病患者術后的保養具有積極的意義。

【關鍵詞】 靜息心率;冠狀動脈旁路移植術;死亡率;冠心病

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2020.26.019

靜息心率(resting heart rate, RHR)又稱為安靜心率, 是指在清醒、不活動的安靜狀態下每分鐘心跳的次數。依靠運動使心功能得到鍛煉、保持適當體重、戒煙與限酒等均可使靜息心率保持在一個相對緩慢而穩定的區間。過去60年人類積累的流行病學數據發現, 靜息心率的升高可能與全因死亡率和心血管疾病(CV)誘發的死亡率相關[1], 無論在普通人群中還是在已患心血管疾病的患者中均如此[2-4]。既往心血管疾病患者的臨床試驗結果提示, 藥物降低靜息心率可能與心血管疾病病情改善和人群的死亡率降低相關。靜息心率在臨床風險預測模型中, 如全球注冊急性冠狀動脈事件(GRACE)評分冠狀動脈綜合征, 有著重要作用和積極的研究意義[5, 6];臨床試驗結果還表明, β受體阻滯劑和其他降低心率的藥物對急性心肌梗死和充血性心力衰竭患者病情的改善有利作用[7, 8]。當代臨床結果預測模型, 如GRACE評分, 也將入院心率作為一個獨立的危險因素。但作為獨立危險因素, 在心血管疾病的治療中發揮的作用目前的研究還較少[9]。靜息心率是否對冠狀動脈血運重建后的患者的病情有重要意義, 更是鮮有報道。本研究旨在評估冠狀動脈旁路移植術后對患者靜息心率控制的影響。本研究選取2016年1月~2017年1月在本院接受非緊急冠狀動脈旁路移植的患者, 隨機分為兩組進行比較研究, 一組患者使用藥物進行心率控制, 另一組患者沒有接受心率控制。此后每年對患者心血管健康狀況進行隨訪。研究表明, 進行心率控制的患者全因死亡率及心血管疾病的發病率均有顯著性的降低。說明心率管理對冠心病患者術后的心血管健康具有重要意義。

1 資料與方法

1. 1 一般資料 選取2016年1月~2017年1月在本院確診的并接受非緊急冠狀動脈旁路移植術的冠心病患者40例作為實驗對象, 患者的術后靜息心率在85~110次/min。所有患者均知情同意。本研究是根據赫爾辛基宣言進行的, 并得到當地倫理委員會的批準。將患者隨機分為試驗組和對照組, 各20例。實驗組男12例, 女8例;平均年齡(65.8±14.3)歲;平均體質量指數(27.3±12.7)kg/m2。對照組男11例, 女9例;平均年齡(63.8±11.3)歲;平均體質量指數(26.8±14.9)kg/m2。兩組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05), 具有可比性。

1. 2 方法 試驗組患者使用常規藥物進行心率控制, 使平均靜息心率控制在75次/min以內, 對照組患者未接受藥物進行心率的控制。靜息心率的測量在術后第2天進行, 患者仰臥位休息5 min后進行心電圖的記錄。患者出院后, 要求患者自行在家進行心率測量并進行記錄。每年對患者心血管健康情況進行電話隨訪, 記錄患者出院后兩年半內不良心血管病變事件的發生次數及患者自行在家記錄的心率情況。參與實驗的患者中, 術后有高血壓的患者均服用常規血壓控制藥物, 使收縮壓維持在130 mm Hg。

1. 3 觀察指標 比較兩組患者治療后血壓情況、死亡及不良心血管事件發生情況、心血管心指標(LVEDV、LVESV、LVEF、E/A、MVE、MVA、MV-DT、LAVI)及治療前后心率變化。

1. 4 統計學方法 采用SPSS22.0統計學軟件進行數據統計分析。計量資料以均數±標準差( x-±s)表示, 采用t檢驗;計數資料以率(%)表示, 采用χ2檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

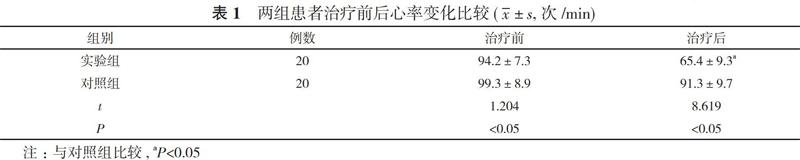

2. 1 兩組患者治療前后心率變化比較 治療前, 實驗組心率為(94.2±7.3)次/min, 與對照組的(99.3±8.9)次/min比較, 差異無統計學意義(P>0.05);治療后, 實驗組心率為(65.4±9.3)次/min, 優于對照組的(91.3±9.7)次/min, 差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2. 2 兩組患者治療后血壓變化比較 實驗組治療后血壓為(127.8±14.3)mm Hg, 與對照組的(129.8±17.3)mm Hg比較, 差異無統計學意義(P>0.05)。

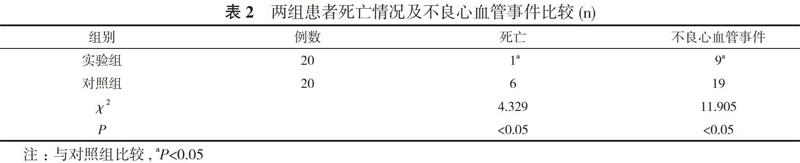

2. 3 兩組患者死亡情況及不良心血管事件比較 實驗組死亡及發生不良心血管事件例數均少于對照組, 差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

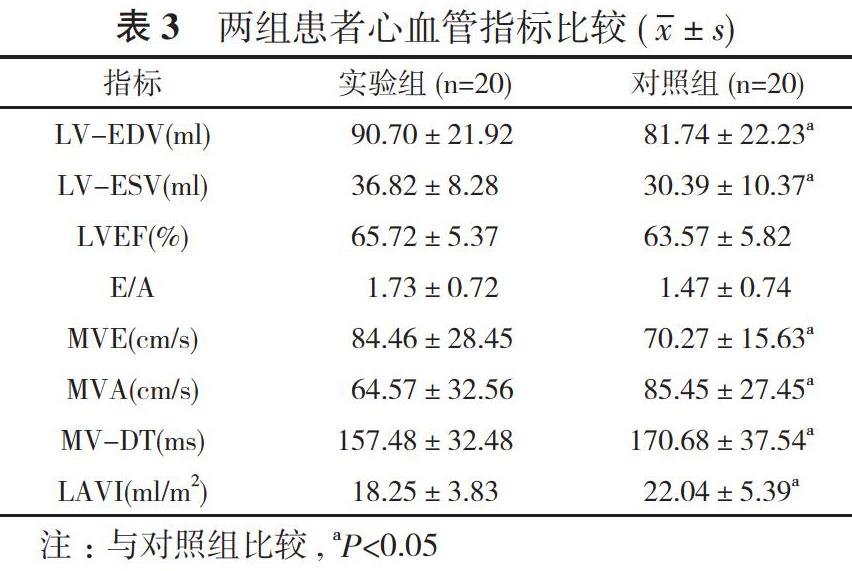

2. 4 兩組患者心血管指標比較 兩組LVEF、E/A 比較, 差異無統計學意義(P>0.05);實驗組LVEDV、LVESV、MVE、MVA、MV-DT、LAVI與對照組比較, 差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

3 討論

Jeger等[10]的研究表明, 在病情穩定的冠心病患者中, 術前靜息心率是主要且獨立的非心臟性手術后全因死亡率的長期預測因子。圍手術期的血流動力學研究還表明, 對接受冠狀動脈旁路移植術手術的患者而言, 手術過程中的心率也預測圍手術期心肌梗死發生率和死亡率, 患者發生心肌梗死與死亡率增大的臨界心率值為80次/min。本研究結果顯示, 治療前, 實驗組心率為(94.2±7.3)次/min, 與對照組的(99.3±8.9)次/min比較, 差異無統計學意義(P>0.05);治療后, 實驗組心率為(65.4±9.3)次/min, 優于對照組的(91.3±9.7)次/min, 差異有統計學意義(P<0.05)。實驗組治療后血壓為(127.8±14.3)mm Hg(1mm Hg=0.133 kPa), 與對照組的(129.8±17.3)mm Hg比較, 差異無統計學意義(P>0.05)。實驗組死亡及發生不良心血管事件例數均少于對照組, 差異有統計學意義(P<0.05)。兩組LVEF、E/A比較, 差異無統計學意義(P>0.05);實驗組LVEDV、LVESV、MVE、MVA、MV-DT、LAVI與對照組比較, 差異有統計學意義(P<0.05)。

靜息心率與心血管疾病發病率之間呈正相關, 可能是由于交感神經過度活動引起的, 交感神經過度活動繼而導致血流動力學和代謝的變化, 這些變化對于動脈粥樣硬化的形成有促進作用。此外, 由于圍手術期的自主神經系統損傷, 冠狀動脈旁路移植術手術的特定人群中的自主神經失衡可能因迷走神經張力降低而加劇, 進而引發死亡率的升高。

綜上所述, 接受冠狀動脈旁路移植手術的患者術后對心率的控制可對其心血管產生積極的影響, 可減少患者的死亡率, 并能夠降低不良心血管事件發生率, 對于冠心病患者術后的保養具有積極的意義。但由于本研究樣本量較少, 其結果有一定的局限性, 因此, 需要更大樣本量、更細致的試驗對本實驗結論作出佐證。

參考文獻

[1] 劉平, 王蘇加, 張運. 老年高血壓患者的靜息心率增加與靶器官損害的相關性研究. 中華心血管病雜志, 2005, 33(1):49-53.

[2] 唐文紅, 張琴, 陳曉婕. 腦梗死患者靜息心率與頸動脈病變相關性分析. 廣東醫學, 201l, 32(19):2531-2533.

[3] 王薇, 趙冬, 劉靜, 等. 中國35~64歲人群心血管病危險因素與發病危險預測模型的前瞻性研究. 中華心血管病雜志, 2003, 31(12):902-908.

[4] 高競生, 劉小雪, 王安心, 等. 靜息心率與新發高血壓的關系. 中華高血壓雜志, 2014, 22(4):347-352.

[5] 黃振華, 廖瑾莉, 肖孝勇, 等. GRACE評分對急性胸痛患者30 d心血管不良事件的預測價值. 中山大學學報(醫學科學版), 2018(1):82-86.

[6] 朱明輝, 錢雪松, 盛宇峰. GRACE評分對急性心肌梗死患者的近期預后預測價值. 交通醫學, 2017, 31(6):520-523.

[7] 蔣捷, 王新剛, 賈佳, 等. β受體阻滯劑在中國穩定性心絞痛患者中的使用及其影響因素. 中華心血管病雜志, 2015, 43(3):227-233.

[8] 楊俊敏, 黃淑田, 李杰, 等. β受體阻滯劑在冠心病臨床應用分析研究. 中國心血管病研究, 2017, 15(5):463- 466.

[9] 王晶. 現代冠心病的致病危險因素. 中國民族民間醫藥, 2009(16):96.

[10] Jeger RV, Probst C, Arsenic R, et al. Long-term prognostic value of the preoperative 12-lead electrocardiogram before major noncardiac surgery in coronary artery disease. American heart journal, 2006, 151(2):508-513.

[收稿日期:2020-04-07]