pender健康促進模式對腦卒中患者居家康復鍛煉依從性及日常生活活動能力的影響分析

張曉莉

【摘要】 目的 分析pender健康促進模式(HPM)對腦卒中患者居家康復鍛煉依從性和日常生活活動能力(ADL)的影響。方法 80例首次發作腦卒中急性期出院后患者, 按照隨機數字表法分為觀察組和對照組, 各40例。觀察組利用 HPM實施延續護理, 對照組實施傳統出院健康指導。比較兩組患者康復鍛煉依從性和ADL。結果 出院后6個月, 兩組康復鍛煉依從性評分均高于出院時, 且觀察組康復鍛煉依從性評分(11.24±2.18)分高于對照組的(10.08±2.11)分, 差異有統計學意義(P<0.05)。出院后6個月, 觀察組ADL評分為(69.35±4.12)分, 高于對照組的(64.83±4.39)分, 差異有統計學意義(t=4.748, P<0.05)。結論 HPM可提高出院后腦卒中患者康復鍛煉依從性和ADL。

【關鍵詞】 pender健康促進模式;腦卒中;康復鍛煉;依從性;日常生活能力

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2020.26.078

腦卒中是世界第二大死亡因素和第一大致殘因素, 具有高發病率、高病死率、高致殘率和高復發率的特點, 給患者及社會造成重大影響[1, 2]。康復鍛煉是幫助腦卒中患者恢復ADL的重要手段, 也是腦卒中后首選的康復療法。林蓓蕾等[3]調查顯示, 社區腦卒中患者康復鍛煉平均依從率僅為48.32%。因此, 如何提高腦卒中患者康復鍛煉的依從性和提高ADL成為腦卒中延續護理研究的重要課題。本文作者對首發腦卒中患者出院后居家康復中實施pender健康促進模式(health promotion model, HPM)取得較好效果, 現報告如下。

1 資料與方法

1. 1 一般資料 選取2017年1月~2018年12月在本院治療的80例首次發作腦卒中急性期出院后患者, 納入標準:①符合第四屆全國腦血管病診斷標準, 經磁共振成像(MRI)或CT確診為腦卒中;②首次發作, Barthel指數評分40~60分, 急性期治療后恢復良好;③意識清醒能正常交流, 能按時參加隨訪;④自愿參與研究, 并簽署知情同意書。排除標準:①伴有嚴重心、肝、腎功能不全等其他重大器官系統功能障礙;②居住老人院或其他養老機構;③伴有精神癥狀或合并認知障礙等。按隨機數字表法將患者分為觀察組和對照組, 各40例。觀察組男21例, 女19例;平均年齡(78.50±8.10)歲。對照組男23例, 女17例;平均年齡(77.61±6.84)歲。兩組患者一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05), 具有可比性。

1. 2 方法 對照組實施傳統出院健康指導:出院時告知患者及家屬康復鍛煉的重要性、康復訓練的方法、注意事項、基礎護理方法, 發放腦卒中健康指導手冊。每月進行1次電話訪問, 掌握患者的恢復情況, 并解答患者提出的疑問。觀察組采用 HPM延續護理, 具體如下:①成立干預小組, 包括副主任護士長、主管護師和護師各3名, 康復醫師1名, 采用一對一訪談、教育講座、微信群等教育形式定期對患者提供醫療服務;護士長任組長, 對小組成員進行理論和技能等相關知識培訓。②在患者出院前對患者和家屬進行一對一訪談, 地點在學習室, 時間約30 min, 評估影響患者健康行為的主要因素。根據評估結果, 通過查閱文獻在循證醫學基礎上制定基于 HPM理論的康復計劃, 出院后每2周到患者家中隨訪1次, 時間40 min;每周一晚20:00以釘釘會議形式進行教育講座, 45 min/次, 講座結束留有10 min時間由康復效果較好的患者進行經驗分享;出院時邀請患者加入微信群每周二晚20:00傳送康復知識。③疾病行為認知。采用通俗易懂的言語或播放視頻等幫助患者正確認知疾病, 如腦卒中基礎知識、健康生活方式、護理和康復訓練方法等, 通過加強功能鍛煉的益處宣教提高患者的認知;通過榜樣病友講解使患者從相似病經歷者身上獲悉功能鍛煉的好處;幫助患者減少或改變健康行為過程中的障礙, 對認為功能鍛煉步驟復雜的患者, 根據其接受情況放慢速度, 反復指導使其逐漸掌握鍛煉方法。④注重個人特征及經歷, HPM指出曾經積極或消極的經歷會影響個人是否采取健康促進行為。對自覺堅持鍛煉患者的積極行為給以肯定鼓勵, 對消極經歷和曾經因方法不當導致身體不適患者深入分析原因, 并教會患者克服障礙, 在情景再現的情況下鼓勵指導患者順利完成鍛煉動作。對于沒有曾經相關行為的患者了解相關原因, 幫助其制訂切實可行的鍛煉計劃, 及時糾正錯誤、解答疑慮, 使其養成功能鍛煉的良好習慣。⑤自我效能感。趙晨等[4]研究提示, 腦卒中患者功能鍛煉依從性與自我效能呈正相關。通過與患者總結功能鍛煉經驗, 多使用鼓勵語言增加其成功體驗, 發掘自身潛能, 從以往創傷經歷中提升自我效能感;積極緩解軀體不適, 疏導焦慮、抑郁等不良情緒, 當患者不為厭惡刺激所困擾時更能期望成功;教會患者掌握一些提高自我效能的技巧, 告知自我管理的益處, 患者從康復效果好的病友經歷中獲得克服困難的信心;幫助患者確定總目標的同時可設立短期可實現子目標以激勵個體努力, 增加患者對自己執行能力的認可。⑥社會心理支持。患者康復期極易存在抑郁、焦慮等情緒, 應采取個性化的心理指導方法緩解患者心理壓力, 樹立疾病康復的信心。了解家屬對患者功能鍛煉的態度, 建議與患者一同接受健康教育, 充分發揮家屬的各項職能作用, 創造安全和諧的家庭支持環境氛圍, 尤其是配偶的體貼照顧能使患者達到最佳身心狀態;鼓勵親友多探視, 使患者感受到親友的期望和支持;對家庭經濟狀況較差的患者積極利用各種醫保和社會福利, 營造良好的社會支持氛圍。

1. 3 觀察指標及判定標準 ①康復鍛煉依從性, 采用林蓓蕾等[3]設計的腦卒中患者功能鍛煉依從性量表對患者出院時及出院后6個月的康復鍛煉依從性進行評定, 該量表包括身體鍛煉、鍛煉監測、主動尋求建議3個維度, 共14個條目, 采用 Likert 4 級評分, 按照“根本做不到”、“偶爾做得到”、“基本做得到”、“完全做得到”分別賦值1~4分, 總分為各條目得分之和, 得分越高依從性越高。②ADL, 采用Barthel指數對患者出院時及出院后出院后6個月的ADL進行評定, Barthel指數是腦卒中ADL評估中使用最為廣泛的測評工具, 100分為正常, ≥60分為生活基本自理, 41~59分為中度功能障礙, 生活需要幫助, 21~40分為重度功能障礙, 生活依賴明顯, ≤20分為生活完全依賴。

1. 4 統計學方法 采用SPSS22.0統計學軟件進行數據統計分析。計量資料以均數±標準差( x-±s)表示, 采用t檢驗;計數資料以率(%)表示, 采用χ2檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

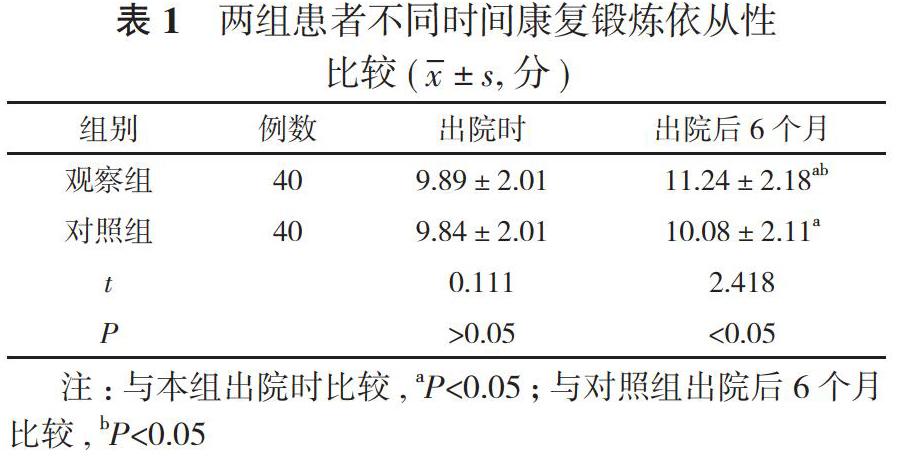

2. 1 兩組患者不同時間康復鍛煉依從性比較 出院時, 兩組康復鍛煉依從性評分比較, 差異無統計學意義(P>0.05);出院后6個月, 兩組康復鍛煉依從性評分均高于出院時, 且觀察組康復鍛煉依從性評分高于對照組, 差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2. 2 兩組患者不同時間段ADL比較 出院時, 觀察組ADL評分為(50.29±9.82)分, 對照組為(49.31±9.61)分。兩組出院時ADL評分比較差異無統計學意義(t=0.451, P>0.05)。出院后6個月, 觀察組ADL評分為(69.35±4.12)分, 高于對照組的(64.83±4.39)分, 差異有統計學意義(t=4.748, P<0.05)。

3 討論

隨著醫療水平的發展, 腦卒中患者救治成功率越來越高, 但常常遺留肢體功能障礙。康復鍛煉是經循證醫學證實的對降低腦卒中致殘率最有效的治療方法。有研究表明, 腦卒中患者由于對康復護理的認識不足, 缺乏社會或家庭支持、經濟狀況以及照顧者的態度及知識水平等因素影響, 易出現多種負性情緒共存, 鍛煉依從性較低而錯過了最佳的康復時機。

本研究結果顯示:出院后6個月, 兩組康復鍛煉依從性評分均高于出院時, 且觀察組康復鍛煉依從性評分高于對照組, 觀察組ADL評分高于對照組, 差異有統計學意義(P<0.05)。與楊曉燕[5]的研究結果相符。HPM由美國護理學家 Pender在1982年提出, 全面分析了健康促進行為的影響因素, 并依據評估結果制定個性化的干預策略, 以指導健康教育實施和糾正不良的生活行為。本研究通過一對一訪談、電話隨訪、微信平臺等實現與患者出院后的延續教育與指導, 督促患者采取健康行為, 提高居家康復鍛煉依從性和ADL。疾病認知是采取健康行為的基礎, 因此對患者生活方式、疾病認知等進行綜合管理并加以宣教指導;自我效能是個體能否堅持健康行為的決定因素, 影響個體為實現目標而付出和努力的程度, HPM指出個體對完成某行為的自我效能感越強, 頻繁進行該行為可能性越大, 因此通過鼓勵患者探索并解決內心焦慮、抑郁等不良情緒, 能誘發其促進健康行為發自內心自我改變, 通過指導患者體驗親身經歷的直接性經驗, 控制身體不適, 誘發和調動患者主觀能動性。HPM 指出個體對某行為認知到的益處可直接激勵其采取該行為, 因此通過加強功能鍛煉益處的宣教提高患者的認知, 促進其選擇和堅持功能鍛煉。家庭支持是促進腦卒中患者身心功能康復, 提高患者鍛煉依從水平的重要因素[6, 7], HPM指出健康照護者的認知、信念或態度可影響個體的健康行為, 因此將患者家屬當作護理服務對象, 積極調動其參與度為患者提供有效的家庭支持。

綜上所述, HPM有利于提高腦卒中患者出院后康復鍛煉依從性, 促進患者采取健康生活行為, 進而促使患者身心功能恢復, 為臨床腦卒中患者延續護理管理提供新的借鑒。

參考文獻

[1] 張旭, 任蔚虹, 泮燕紅. 家庭賦權方案對首發腦卒中患者主要照顧者的影響研究. 中華護理雜志, 2018(2):133-138.

[2] 王隴德, 劉健民, 楊弋, 等. 《中國腦卒中防治報告2017》概要. 中國腦血管病雜志, 2018, 15(11):611-616.

[3] 林蓓蕾, 張振香, 孫玉梅, 等. 社區腦卒中患者功能鍛煉依從性量表的編制及信效度檢驗. 中國康復醫學雜志, 2013, 28(6):574-578.

[4] 趙晨, 段功香, 劉春香. 社區腦卒中患者功能鍛煉依從性與自我效能的相關性分析. 當代護士, 2019, 26(7):29-30.

[5] 楊曉燕. 膀胱功能訓練對腦卒中后尿失禁患者排尿功能的影響分析. 健康前沿, 2019, 28(6):103.

[6] 治娜, 吳燕燕, 郭英英, 等. 膀胱功能訓練對腦卒中后尿失禁患者排尿功能的影響. 臨床醫學研究與實踐, 2017(17):157-158.

[7] 練海娟, 姚梅琪, 陳金花, 等. 腦卒中患者家庭功能與康復鍛煉依從性現狀及其相關性分析. 中華現代護理雜志, 2019, 25(27):3474-3479.

[收稿日期:2020-04-07]