運用SNP模式進行“體液免疫”一節論證式建模教學嘗試*

王 栩 朱曉燕

(1 福建省建甌第一中學 福建建甌 353100 2 福建省南平市教師進修學院 福建南平 353000)

《普通高中生物學課程標準(2017年版)》中提出:學生應該在學習過程中逐步發展理性思維,如能夠基于生物學事實和證據運用歸納與概括、演繹與推理、模型與建模、批判性思維等方法,探討、闡釋生命現象及規律,審視或論證生物學社會議題。新課程標準理念的統領下,論證式教學模式在高中生物學課堂教學中被廣泛應用[1-2]。

SNP 模式(science negotiation pedagogy,簡稱SNP)是美國最新提出的一種整合建模和論證過程的滲透式教學模式[3]。它基于學科核心概念提出問題,采用口頭論證、寫作與反思論證等方式,圍繞模型構建,逐步深入地展開論證過程,將建模和論證有機結合,在促進學生科學能力發展的同時深化對學科核心概念的理解。

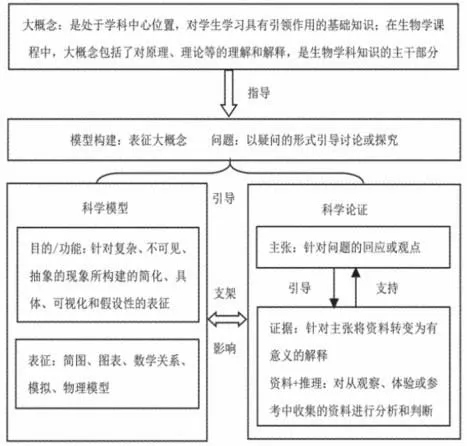

1 SNP 模式的教學框架

SNP 論證教學模式,其流程一般設計6 個環節:創設驅動問題→各小組初步構建模型→各小組初步構建論證→面向全班討論模型和論證過程,修改模型和論證→咨詢“專家”→反思性寫作[3],通過對模型構建中出現的細節問題進行論證修改,達到構建知識體系的目的。SNP 教學理論框架如圖1所示[3]。

圖1 SNP 教學理論框架(改自弭爾、郭玉英SNP 教學理論框架[3])

2 SNP 模式下“體液免疫”一節教學嘗試

2.1 概念分析

1)專題核心概念:人體免疫系統的結構與功能,特異性(體液)免疫反應的調節機制。

2)本節內容的重要概念:免疫系統能抵御病原體的侵襲,識別并清除入侵機體的抗原,實現穩態。

3)次位概念:①舉例說明免疫細胞、免疫器官和免疫活性物質等是免疫調節的結構與物質基礎;②概述人體的免疫包括與生俱有的非特異性免疫和后天獲得的特異性免疫;③闡明特異性免疫中體液免疫針對特定病原體發生的免疫應答。

4)事實性知識:人體的體液免疫過程。

5)前概念:必修1《分子與細胞》中關于蛋白質結構與功能的多樣性與特異性、細胞膜上的糖蛋白與細胞的識別作用等。

2.2 體液免疫模型的構建過程

2.2.1 階段1:創設驅動問題 學生根據導學案學習“特異性免疫”概念的內涵與外延,提出驅動問題“人體如何進行特異性體液免疫”,并嘗試構建“體液免疫過程”的物理模型。

2.2.2 階段2:各小組初步構建模型 教師指導學生可用橡皮泥或用厚紙板構建“體液免疫過程”的物理模型,各小組成員根據預習與搜集資料的情況,在課前自制物理模型,并將其固定在演示板上,用于課堂演示。

2.2.3 階段3:各小組初步構建論證 課堂上各小組成員結合課前預習和搜集資料的知識,分別對自制的模型進行口頭論述。在論述過程中,學生圍繞“體液免疫”模型,闡述以下3 個方面的內容:①說明參與體液免疫的各細胞的名稱、來源、分布和作用;②有哪些免疫活性物質參與免疫反應? 它們起什么作用?簡述免疫活性物質的化學本質、種類及在人體內的分布;③總結體液免疫過程分為幾個階段。

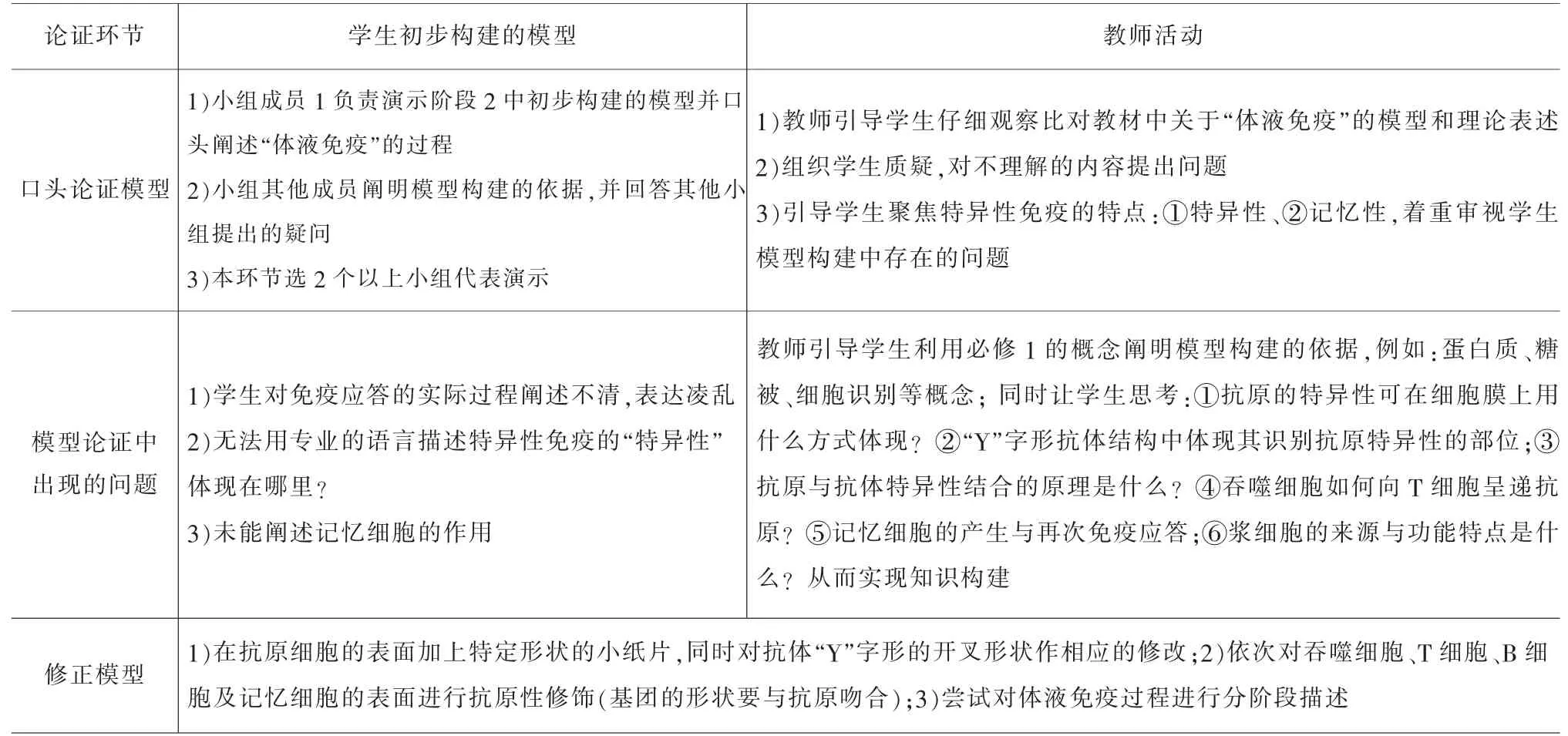

2.2.4 階段4:討論、論證和修改模型 本階段重點落實建模與口頭論證、查找資源環節,揭示生物學事實,進行有效論證,力求在科學規范中的尋找連接和定位,提升學生的科學思維能力,促進其科學素養的發展(表1)。

表1 階段4 論證過程

本階段的教學是這節課的重、難點部分。在教師的引導下,生生之間、師生之間開展辯駁,重新篩選資料,挖掘資料中關鍵性的概念和原理,并將其用于表征模型,使得模型更趨于科學化和形象化,在完善模型的同時,初步形成完整的概念理解,實現概念體系的構建。

2.2.5 階段5:咨詢專家 在經過階段4 的論證后,教師演示課件中關于“體液免疫”的動畫視頻,學生獲得更加生動直觀的體驗。

2.2.6 階段6:反思性寫作 本階段教師和學生一起書寫“體液免疫”的概念模型,對本節內容進行總結和提升。最終得出的結論為抗原在首次入侵機體時體液免疫是以抗體為主的免疫反應,主要通過B 淋巴細胞實現。分為3 個階段:①識別階段:抗原首次進入機體后,除少數可直接作用于B 細胞外,大多數抗原細胞都要經過巨噬細胞的攝取和處理(暴露內部隱藏的抗原決定簇),然后呈遞給T 細胞,再由T 細胞呈遞給B 細胞。這種抗原呈遞,多數是通過與細胞表面直接接觸完成。②活化階段:B 細胞接受抗原刺激后,經一系列的增殖、分化,形成效應B 細胞。在此過程中,有一小部分B 細胞成為記憶細胞。③效應階段:在這一階段,效應B 細胞產生的抗體通過血液循環,與相應的抗原特異性結合,發揮免疫效應。

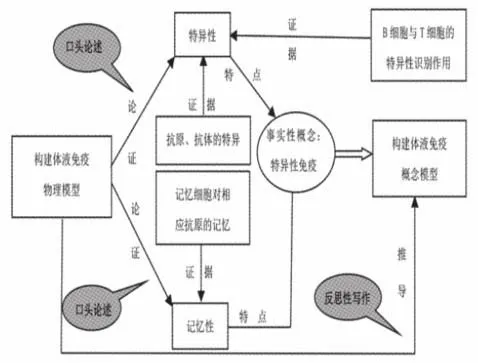

3 “體液免疫”一節內容的教學設計導圖(圖2)

圖2 “體液免疫”一節內容的教學設計導圖

4 SNP 模式的教學效果

4.1 教學中突出學生學習的主體地位 SNP 模式的整個教學過程以學生為中心,借助“建模活動”為載體,通過小組合作的方式圍繞模型展開科學論證活動。學生通過創設問題→初步構建模型→初步構建論證→討論和論證模型,對模型進行修改→咨詢“專家”→反思性寫作的學習過程,主動構建知識,突出了學生學習的主體地位。

4.2 提高了學生科學論述的能力 學生在論述生物學問題或現象時,通常只將所學的概念簡單堆砌,缺乏在解釋或闡述具體問題時對所學知識進行提煉和整合的能力,導致所表述的內容往往顯得太過于簡練,沒有將具體的問題闡述清楚,甚至出現邏輯錯誤。這些都表明學生對概念的理解是片面的,只會生搬硬套地使用概念,而不能靈活應用。在SNP 教學模式下,學生通過建模活動反復進行口頭論證,加上反思性寫作論證的過程,不僅深入理解核心概念和科學本質,實現意義上的構建[3-4],還能很好地培養學生科學論述的能力[1]。

4.3 有利于克服分科教學的弊端,實現跨學科整合 生物學是自然科學中的一門基礎學科,是研究生命現象和生命活動規律的科學[4]。研究生物學問題,往往要應用物理學、化學、數學等其他基礎學科或應用學科的知識。在當前我國采用分科教學的環境下[3],SNP 教學模式基于核心概念統領下的建模—論證教學活動。師生和生生之間在圍繞模型展開討論和論證時,教師在核心概念引領下組織學生搜集資料,進行科學論證,包括整合跨學科概念作為證據,促進教學順利開展,使得學科之間的交叉概念得到有效整合,有利于學生形成健全的知識結構,促進學生關聯不同學科知識并構建完整的知識體系。本節內容的前概念就包括有機化學的知識,學生對蛋白質的組成、結構和特點的知識對本節內容的學習奠定了理論基礎。

SNP 教學模式在促進學生對核心概念的理解和應用上無疑是一種很好的教學策略,但在具體的教學實踐中,由于受教學課時、教材內容及客觀條件的限制,SNP 教學策略的應用應注意以下幾點:①要圍繞課程標準的“度”,把控好教學的“量”;②對于資料的搜集,教師要給出明確的方向,為后續有效開展論證打好基礎;③對于生成性問題的取舍,教師要做好引導,并給予合理性的評價;④SNP 教學模式更適用于對抽象概念和肉眼無法觀察的生理過程的教學,例如,必修1 中“蛋白質、核酸的結構特點”“細胞的亞顯微結構”“酶的特性”,必修2 中“模擬分離定律的實驗”“基因的表達”及選擇性選修1 中“免疫調節”“生態系統能量流動模型”等;⑤應進行科學的評價。總之,SNP 教學策略重在論證與寫作,教師應圍繞課程內容,結合校情、學情,創造性地開展教學。