陶粒預處理對輕骨料混凝土性能的影響

杜曉方,張龍輝,霍浩羽,董振楠,張藝萌

(鄭州科技學院,河南 鄭州 450064)

0 前 言

隨著我國建筑行業的興盛與發展,對建筑材料也提出了更高的要求,輕質、高強、環保、復合性能好等。輕骨料混凝土是滿足新材料多方面性能要求的材料之一。因此,國內外對它的研究從未間斷,成果頗多,主要集中在配合比計算、高強度等方面。近兩年有研究人員為提高輕骨料混凝土強度而對輕骨料做預處理,很有成效,但研究者尚少。本文以鄭州市周邊企業生產的陶粒為對象,分別采取不同的預處理方法,研究其性能的差異。鑒于楊霄云、劉軍等[1-2]的研究成果,本文采取5種預處理方式,在其他材料及配比均不變的條件下對這五種不同處理方式下的陶粒混凝土進行性能分析,對比出哪一種處理方式得到的陶粒混凝土性能更優、強度更高。

1 實驗基本情況

1.1 原材料及性能

水泥:采自江西的海螺牌42.5普通硅酸鹽水泥,凝結時間、強度均符合標準《通用硅酸鹽水泥》(GB175—2007)。

粉煤灰:二級粉煤灰,摻量符合國家現行標準《粉煤灰在混凝土和砂漿中應用技術規程》(JGJ 28—86)的3.2.2條。

減水劑:聚羧酸減水劑粉劑,實測最大減水率25%。

陶粒:鞏義市友邦供水材料公司生產的頁巖陶粒,碎石型,實測密度等級700級。粒徑:5~15 mm,其中,5~10 mm分計篩余占75%。

砂:普通人工砂,級配良好,細度模數2.43,堆積密度1 513 kg/m3。

水:自來水。

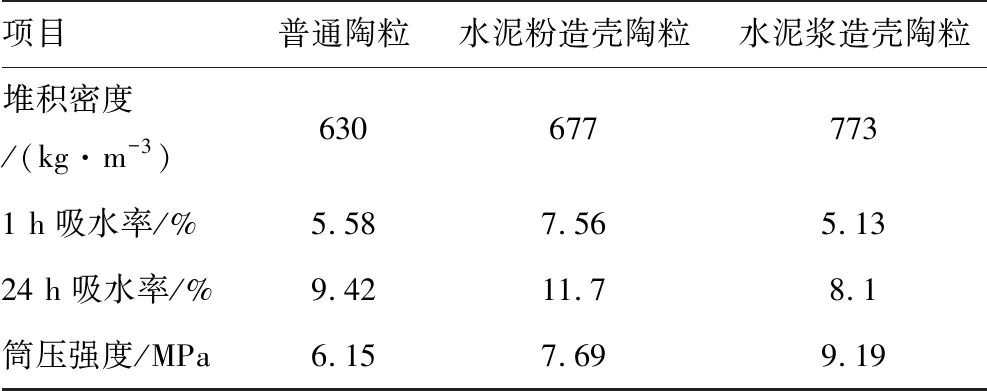

1.2 陶粒預處理及處理前后性能對比

對陶粒的預處理方式有:預濕和造殼。預濕是將陶粒浸泡在水中一定時間,撈出后擦干表面水分。造殼分水泥粉包裹造殼和水泥漿包裹造殼,水泥粉包裹造殼是將陶粒先浸泡一定時間,撈出瀝干多余水分,顆粒表面保持濕潤,撒水泥粉拌勻,保鮮膜覆蓋養護7天而得,水泥漿包裹造殼是將陶粒預濕一定時間,撈出后擦干表面水分,以飽和面干狀態放入0.4水灰比的水泥漿中,拌和均勻并每隔20 min翻拌1次,保證顆粒不相互粘連,直至表層漿體硬化完成。造殼前后陶粒性能對比如表1所示。

表1 陶粒造殼前后性能對比

1.3 設計方案

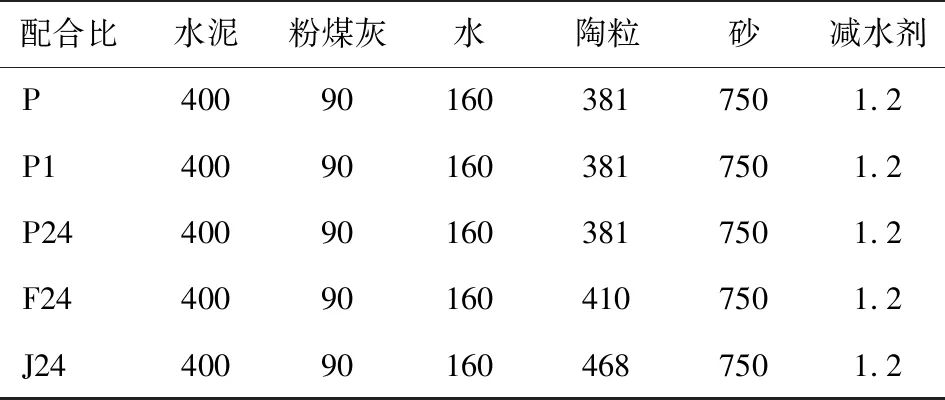

本文設計五種方案:普通陶粒不預濕(P),普通陶粒預濕1 h(P1),普通陶粒預濕24 h(P24),水泥粉包裹陶粒并預濕24 h(F24),水泥漿包裹陶粒并預濕24 h(J24)。

1.4 配合比設計

根據輕粗骨料的密度等級,配置LC30的陶粒混凝土,采用松散體積法設計配合比,膠凝材料總用量取480,粗細骨料總體積取1.1 m3,砂率取45%,用水量按凈用水量計。算得配合比見表2。

表2 不同方案配合比計算結果 單位:kg

1.5 實驗實施

根據以上配合比設計,按五種方案逐一進行材料配備和攪拌,攪拌采用機械攪拌,投料順序和攪拌時間按照《輕骨料混凝土技術規程》(JGJ51—2002)6.2.4條執行,攪拌完成后出料并測拌和物的坍落度、觀察粘聚性和保水性,而后試塊成型,每種方案各成型3組,9塊,試塊采用邊長100 mm的立方體, 便于后期分別測其3、7、28 d強度和干表觀密度。

2 實驗結果及數據分析

2.1 拌和物性能測試結果及分析

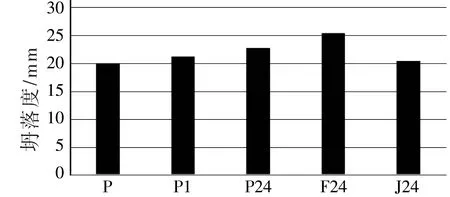

五種方案拌制的混凝土拌和物坍落度測值如圖1所示。如圖1所示,五種陶粒混凝土的坍落度值均在20~25 cm,流動性較大,觀察其粘聚性和保水性一般,其中,水泥粉包裹造殼的陶粒混凝土F24整體和易性最好,原因可能是水泥粉包裹造殼的陶粒雖然經2.36 mm篩篩除過細粉,但顆粒表面仍附有一層,該細粉在拌和時能更好地改善拌和物的和易性, 在高流動性時能保證較好的粘聚性和保水性。而普通陶粒預濕1 h的P1型拌和時粘聚性和保水性特別差,出現了較明顯的流漿現象。

圖1 五種陶粒混凝土坍落度值柱狀

2.2 強度測定結果及分析

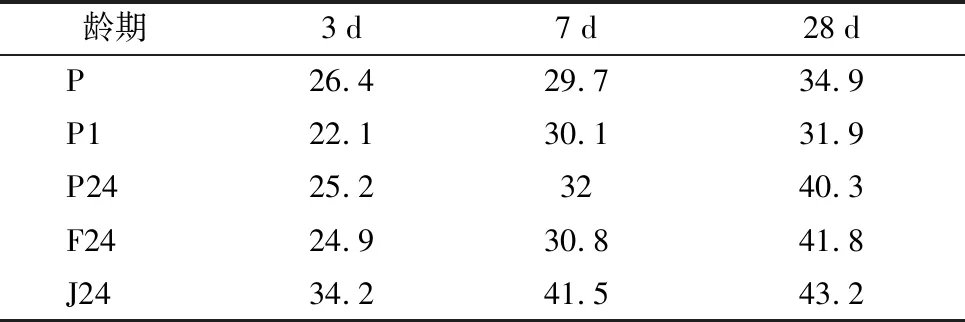

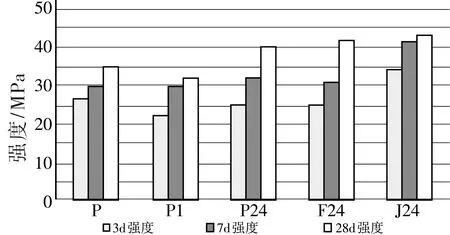

制成的試塊強度分3次測定,依次測定五種方案陶粒混凝土的3、7、28 d強度值。測值如表3及圖2所示。

表3 不同齡期混凝土強度測值表 單位:MPa

圖2 五種陶粒混凝土不同齡期強度測值柱狀圖

1)五種方案的陶粒混凝土28 d強度都達到了30 MPa,均能滿足強度要求,28 d的增長趨勢也較為明顯,P1強度稍顯偏低,28 d強度值增長較少,可能與混凝土拌和時保水性不好,出現流漿現象有關,試塊成型后有個別出現蜂窩麻面現象,強度測值低,影響整體強度值。

2)P、P1、P24三種類型相比,前7 d強度測值接近,28 d強度P24型的發展較好,原因可能是骨料內部水分充足,不吸收水泥漿中的水分,水泥漿中充足的水分利于拌和合物中未水化的水泥不斷水化增加強度、密實度。

3)P24型和F24型混凝土3、7、28 d強度測值均比較接近,說明對于高密度級別的陶粒(堆積密度≥600 kg/m3),水泥粉包裹造殼增加強度的效果不明顯。

4)P24、F24、J24三種類型對比,J24的3 d和7 d強度明顯高于P24和J24,但28 d強度相差不多。原因可能是前7 d水泥石強度增長不夠,混凝土強度取決于骨料強度,骨料本身強度高,筒壓強度測值大則測出來的試塊強度高,28 d水泥石強度增長足夠,對于輕骨料混凝土而言,強度主要還是取決于水泥石強度,水泥石中水灰比不變,因此后期強度相當。由此可見,在相同配比情況下,對于高密度級別的陶粒進行造殼可提高混凝土的早期強度,但對后期強度影響不大。

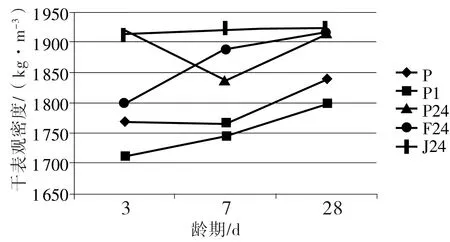

2.3 干表觀密度測定

干表觀密度測定采用破碎試件烘干法,將做完抗壓強度的試件破碎成粒徑為20~30 mm以下的小塊,把3塊試件的破碎試料混勻,取樣1 000 g,然后將試樣放在烘箱中烘至恒重。按照《輕骨料混凝土技術規程》(JGJ51—2002)7.3.3中的4個步驟依次測出五種類型的陶粒混凝土不同齡期時的干表觀密度值,最終測值如圖3所示。

圖3 五種陶粒混凝土不同齡期干表觀密度值

由圖3可見:五種類型的陶粒混凝土干表觀密度都沒有超過1 950 kg/m3,符合輕骨料混凝土的定義。

3 結論與展望

1)本文所選陶粒為高密度陶粒,不同于中低密度級別的陶粒[1],中低密度級別的陶粒本身強度低,造殼后可提高自身強度,從而提高陶粒混凝土的強度。對于高密度級別的陶粒,由以上論述可以看出,不管造殼或不造殼,水泥粉包裹造殼或水泥漿包裹造殼,當預先浸泡24 h時,28 d后的強度值和干表觀密度值幾乎相當,且強度明顯高于預設強度等級LC30,因此,高密度級別的陶粒無需造殼就可以獲得想要的高強度。這也為工程應用提供了便利又保證了高強度。

2)強度測定過程中,F24和J24的28 d強度測值中均出現了一個極高值49.1 MPa和51.2 MPa,雖然根據混凝土強度取值規則舍去了該值,但仍說明造殼后的混凝土有做出更高強度的可能性,有待進一步研究。

3)輕骨料混凝土用于制作砌塊、做填充墻、圍護墻的較多,但用于承重部位的較少,如何將輕骨料混凝土廣泛用于結構承重部位是需要深入研究的問題。

[ID:010123]