熒光共價有機框架材料的研究

摘 要:本文簡要介紹熒光COFs的合成方法及其在環境分析中的應用,在深入探究COFs材料熒光產生機制前提下,通過巧妙設計構建基元以及簡單的席夫堿反應,合成了新的具有高熒光性能的共價有機框架材料(TT-COFs),并通過X射線衍射儀(XRD)進行結構表征,還利用熒光光譜儀對其熒光性能進行探究,成功應用于環境中苦味酸的檢測和分析。

關鍵詞:熒光;共價有機框架材料;苦味酸

Abstract:In this paper, the synthesis method of fluorescent COFs and its application in environmental analysis are briefly introduced. On the premise of exploring the fluorescence generation mechanism of COFs, a new covalent organic framework material (TT-COFs) with high fluorescence performance was synthesized by ingenious design of building units and simple Schiff base reaction. The structure of TT COFs was characterized by X-ray diffraction (XRD) and fluorescence light The fluorescence properties of picric acid were investigated by spectrophotometer, which was successfully applied to the detection and analysis of picric acid in the environment.

Keywords:Fluorescence;COFs;Picric acid

1 材料介紹

1.1 研究意義

熒光共價有機框架材料(Covalent organic frameworks,COFs)是一種由有機小分子構筑基元通過共價鍵連接而成的具有高結晶度和周期性結構的多孔有機材料。這種材料密度較低,熱穩定性較高。COFs已在儲氣、催化和光電等方面取得突出的成果。隨著經濟的快速發展,環境污染等問題越來越嚴重。

因此,對COFs材料進行研究,探索更多性能,將其不斷改進,并應用于環境分析等領域,具有極其深遠的意義。

1.2 合成方法

目前,合成COFs材料的方法主要有溶劑熱法[1]、離子熱法[2]和微波法[3]。

1.2.1 溶劑熱法

溶劑熱法是將反應物加入封閉反應容器中,在一定溫度和壓力下靜置反應一定時間。Dichtel[4]課題組提出改變傳統催化劑,使用催化劑Sc(OTf)3實現了COFs材料的快速合成。溶劑熱法能得到孔徑均一、結晶性高的COFs材料,但采用溶劑熱法操作繁瑣、耗時長且溶劑耗量大,不利于大規模工業生產。

1.2.2 離子熱法

離子熱法采用離子液體和低共溶混合物作為模板劑,是合成分子篩和配位聚合物常用方法。Thomas[5]等人采用離子熱法得到三嗪類COFs材料,該材料結晶性不高,但穩定性較高。離子熱法得到的COFs材料穩定性較高,能大規模綠色生產COFs,具有廣闊前景。但該方法與溶劑熱法相比,條件苛刻且只適于氰基的聚合。

1.2.3 微波法

微波法能有效提高反應效率,提高產率。2015年Zhang

等人[6]僅在60min內快速合成COFs材料。與溶劑熱法相比,它的合成速率快,產率高,過程簡單快捷等,為大規模工業生產COFs提供了可能。

1.3 應用

COFs材料具有結晶性高和穩定性強等優點,這種材料在大氣治理、水處理等環境領域中得到了廣泛應用。

1.3.1 大氣治理

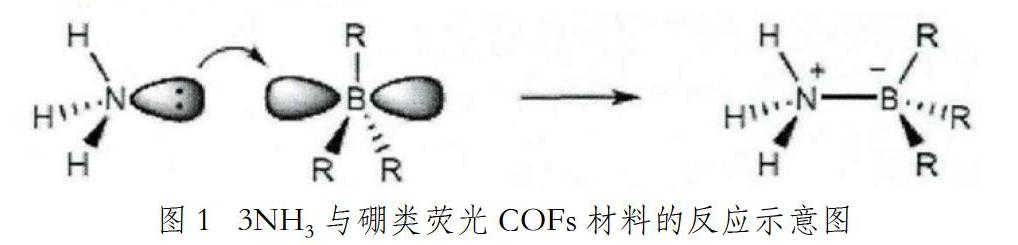

COFs材料能有效吸附NH3、SO2等有害氣體。以NH3為例,液氨腐蝕性極強且有毒,因此需要尋找合適的材料來運輸NH3。硼酸類熒光COFs材料具有較高酸性位點且結構多孔,能有效解決這一問題。Yaghi小組[6]利用COF-10材料來儲存氨,不僅吸附量很大而且還能循環使用,具有非常大的應用潛能。

1.3.2 水處理

COFs材料篩分作用強且滲水性高,是水處理的理想材料,能有效吸附廢水中的染料、重金屬離子等污染物。Ding[7]等合成的COFs-LZU8可選擇檢測和有效去除汞離子,并實現重復多次循環利用。此外,2014年Wang[8]等人研究三嗪骨架COFs可對有機染料進行吸附。

2 實驗部分

2.1 主要試劑

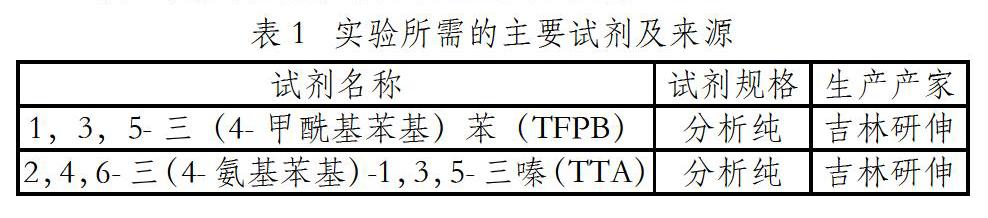

表1為實驗過程所需的主要試劑。

2.2 實驗儀器

在本次課題所需的實驗儀器記錄在下表2中。

2.3 合成熒光TT-COFs

將TFPB和TTA各0.4 mm混勻,轉移到耐熱石英管(1.5cm內徑管子),加入均三甲苯,二惡烷各1.5mL,以0.5mL乙酸(6m)作為催化劑,超聲混勻,經液氮冷凍--真空脫氣--解凍三次循環后,火焰密封,在120度烘箱中反應7天。反應結束用DMF和乙醇多次洗滌并干燥。

2.4 TT-COFs熒光測量

將5 mgTT-COFs超聲分散到50 mL乙醇中,在2mL熒光TT-COFs懸浮液中加入25μm的PA,補充體積到200

微升,混勻,反應一定時間后進行熒光測量。多次實驗,得到的結果一致。(熒光光譜儀參數:激發和發射狹縫寬度均為5nm,PMT電壓為700 V,激發波長為280 nm,發射波長接收范圍為310~690 nm)。

3 結果與分析

3.1 TT-COF合成原理

醛基和氨基在酸催化下發生席夫堿反應,制備熒光特性的TT-COFs,具體合成路線如圖3所示。TFPB醛基和TTA伯氨基按1:1比例脫水,由于醛基或氨基之間具有一定夾角和曲線,因此隨著反應的進行,最終形成無限延伸擴展的二維平面網狀COFs。

3.2 XRD衍射分析

將產物TT-COFs經洗滌干燥后進行XRD測量。觀察圖4的XRD圖譜可得到TT-COFs的晶體結構。2θ為5°前有明顯衍射峰,該峰為TT-COFs材料的100晶面,是COFs材料晶體結構特征之一。據此推斷,采用溶劑熱的方法可合成良好晶體結構的TT-COFs材料。

TT-COFs含有大π鍵,富含大量電子,這為TT-COFs優良的熒光性能奠定了基礎。將TT-COFs分散在乙醇中并對其進行熒光性能分析。如圖5所示,當激發波長為280 nm時,TT-COFs在375nm處具有較強熒光發射,因為TT-COFs存在大量共軛離域大π鍵,這使其具有較強的熒光發射特性。

PA是種缺電子化合物,對富電子的熒光COFs材料具有優異猝滅作用。在TT-COFs分散液中加入PA溶液,進行熒光特性的分析。從圖6可知,未加入PA時,TT-COFs

顯示出較強的熒光強度,隨著25μMPa的加入,TT-COFs的熒光強度顯著降低,猝滅率在75 %以上。因此該TT-COFs應用在環境分析領域中對PA實現熒光檢測具有一定的可行性。

4 總結和展望

本文首先概述了COFs材料的優勢,合成方法和應用。然后以TFPB和TTA為單體,通過溶劑熱法,經席夫堿反應合成具有熒光的TT-COFs。對TT-COFs進行了熒光性能和結構表征,并研究了其對PA的熒光響應。

COFs作為新型的材料,在環境分析等領域仍處于起步階段,有許多的問題需要我們解決:

①現在主要采用溶劑熱合成法制備熒光COFs材料,其步驟繁瑣,耗時長,因此發展一種快捷高效的合成方法很有必要;②亞胺鍵的成鍵方式,存在一定可逆性,穩定性仍可待提高。合成具有周期性結構、功能化修飾、結構新穎的熒光COFs材料仍有待發展。

參考文獻:

[1] Huang N, Wang P, Jiang D. Covalent organic frameworks: a materials platform for structural and functional designs[J]. Nature Reviews Materials,2016,1(10):16068.

[2]趙蘇艷,劉暢,徐浩等.二維共價有機框架光催化劑[J].化學進展,2020,32(Z1):274-285.

[3]牛琳,吳愛明,王珺瑜.磁性共價有機框架的制備方法研究[J].環境科學研究.

[4] Matsumoto M, Dasari R R, Ji W, et al. Rapid, low temperature formation of imine-linked covalent organic frameworks catalyzed by metal triflates[J]. Journal of the American Chemical Society, 2017, 139: 4999-5002.

[5] Kuhn P, Antonietti M, Thomas A, Porous,covalent triazine-based frameworks prepared by ionothermal synthesis[J], Angewandte Chemie-International Edition 2008, 47, 3450-3456.

[6]張杰,侯書恩,靳洪允.卟啉基多孔材料研究進展[J].化工新型材料,2013,41(08):24-26+42.

[7]丁三元.功能化共價有機框架材料:設計合成、表征及應用[D].蘭州:蘭州大學化學化工學院,2014.

[8] Wang T,Kailasam K,Xiao P,et al.Adsorption removal of organic dyes on covalent triazine framework(CTF)[J], Microporous & Mesoporous Materials,2014,187(187): 63-70.

作者簡介:

黃菊(1997- ),女,海南屯昌人,本科,實驗師,從事科研助理方面工作。

通訊作者:黃菊