古畫中的車,告訴你老祖先有多聰明

佚名

帝王之車:講究的是科技和排場

一般的貴族出門,乘車那是代步用的。皇帝出門,尤其是舉行重大典禮的時候,那是代表國家的形象,所以各種排場少不了,各種黑科技更是少不了。

這幅圖(左一)是記載宋朝皇帝最高規格的出行儀仗隊的《大駕鹵簿圖書》的局部,大家可以一窺皇帝出行時候的壯觀場面。

除了這些騎馬的儀仗隊士兵,儀仗隊中更是少不了各式各樣的車輛,有大有小,全部是限量款。其中,有這么兩種車最有意思。

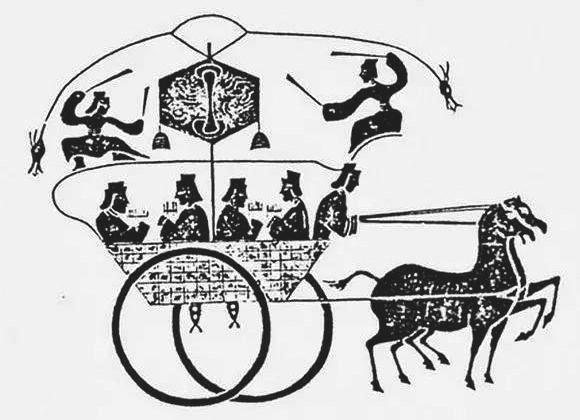

(左二)這種叫指南車,技術含量異常高。這個車里面是不坐人的,所以車周圍一圈沒有供人踏腳上車的部位。

至于車上面的那個人,大家要注意了,其實那只是一個木雕!這個木雕下面有個轉盤,通過車廂里的各種齒輪,連接著車軸和車輪。所以無論車如何轉向,上面的木雕始終面朝南方。

這輛車,可以說是整個儀仗隊的導航系統。

(右一)這種車更不得了,叫“記里鼓車”。這輛車的上面的人,可不是簡簡單單的木雕,而是兩個“機器人”。

大家可以看到,這倆“機器人”一個對著鼓,一個對著鑼,他們的任務可不是吹吹打打演奏樂器,而是記錄皇帝出巡行走的歷程。這兩個“機器人”的體內有發條、彈簧,通過齒輪連接到車軸和車輪。

車輛每前行一里,上面的小人敲一下鼓,每前行十里,下面的小人敲一下鑼。這種車其實并非宋朝原創,早在漢代,大學者張衡就已經制造了這種車的模型。說“記里鼓車”是世界上最早的里程記錄儀器,絲毫不夸張。

不過,這些只是儀仗隊用的車輛,并不是皇帝出遠門的時候實際能用到的,像指南車、記里鼓車,更是只能在城市的平坦道路中用用,到了荒村土路上肯定抓瞎。

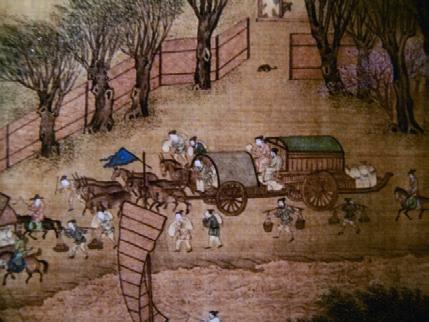

明朝的《出警入蹕圖》則描繪了明朝萬歷皇帝出門祭祖的場景。這次出行的距離大約有五六十公里。在今天,五十公里開車上高速也就半小時(只要不堵車),可是在古代,那可得走上一兩天。

皇帝出遠門,那肯定是不一般,《出警入蹕圖》中的車輛更是可以用“壯觀”二字形容。

除了這些另類的“大排量”,皇室還有些另類的“小排量”。皇宮大內說大不大,說小不小,坐馬車浪費,步行太累,所以皇宮里面也流行一種另類的便車——羊車。

晉朝皇帝司馬炎的后宮非常大,據說各種妃嬪將近一萬人,他也不知道去哪兒好。于是他沒事就駕個羊車在宮里面溜達,停到哪算哪。

因為羊喜歡吃竹葉,喝鹽水,所以妃嬪們都會在門口插上竹葉,灑上鹽水,以求皇帝的“御羊”駐足門前,得皇帝的寵幸。

這個事情也流傳成了一個成語典故,就叫“羊車望幸”。

平民用車:實用就好

對于平民來說,車這種東西大多數可不是代步的,而是用來干活的,就算用來代步,那也是能省則省。

比如說羊車,在民間也是有人用的,明代人畫的《羅漢圖》里面,就有個乘坐羊車的老和尚。

要了解古代百姓的日常生活,有兩幅畫可以說是必看,一幅是《清明上河圖》,另一幅是《清明上河圖》。

只不過,一幅是宋代的,一幅是明代的。一幅畫的是宋朝的汴梁,一幅畫的是明朝的蘇州。

這兩幅畫中,都有百姓乘車代步的描繪,不過那些車都是“貨客兩用”,有點類似于咱們今天的皮卡。

這么一看,還真能勾起不少以前乘坐拖拉機去鎮上趕集的回憶。

當然,絕大多數百姓可買不起牲口,很多人也都是單獨干活的個體戶,他們使用最多的車,是人力的獨輪車。?

使用獨輪手推車的,差不多是這么幾種人:一種是幫人家運貨的;一種是幫自家運貨的;還有一種,那可就有說頭了,他們在古代叫做貨郎,一輛車或者一個擔子,挑著貨物到處賣。

古代,以貨郎為題材的畫,那可是數不勝數。

這些“怪蜀黍”推著獨輪車,帶著各式各樣的玩具,四處奔走,在村頭街尾勾搭各種萌娃。

之所以“貨郎圖”那么多,我估計是因為貨郎這個職業,是當時每個人的童年記憶。畫家長大了,回憶起往事,想畫點童趣的,自然就會以“貨郎”作為題材。

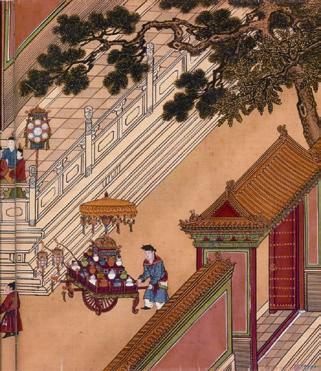

然而,這些貨郎都不算什么,下面這位貨郎兄,堪稱古代的商業巨子。

你可能會說,這哥們兒車上的貨物還沒有上面那位多呢,就幾個瓶瓶罐罐,有啥值得吹噓?

我想說的是,這幅畫名叫《明憲宗元宵行樂圖》,畫的是明代成化年間宮里過元宵節的場景。也就是說,這哥們兒的獨輪車,愣是推進了紫禁城,堪稱明代的“勵志哥”。