溫經攝血湯加減治療虛寒型月經后期的臨床觀察※

陳 艷

(山西中醫藥大學附屬醫院,山西 太原030024)

月經后期指月經周期推后7d以上,甚至3~5個月一行,連續出現兩個月經周期或以上,是婦科常見病和多發病[1]。若不及時治療多會轉化為閉經和不孕等疾病,影響患者的生活質量[2]。西醫治療該病多采用激素替代療法,在短期內可恢復正常月經周期,但長期應用激素會出現惡心嘔吐、水腫、肥胖及陰道不規則出血等不良反應,甚至還會增加子宮內膜癌、乳腺癌、血栓性疾病等的發生風險[3]。中醫治療月經后期,辨證論治,標本兼治,療效可靠,不良反應少,可有效調節患者的內分泌功能,提升患者機體狀態。溫經攝血湯加減具有溫經散寒、健脾補腎之功,臨床治療虛寒型月經后期患者取得顯著效果,現報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料 選擇2017年12月至2019年12月就診于山西中醫藥大學附屬醫院婦科門診的月經后期患者128例,均診斷為虛寒型,按照隨機數字表法分為對照組和治療組,每組64例。對照組年齡22~37歲,平均(29.02±4.23)歲;病程7~30個月,平均(18.17±6.96)個月。治療組年齡21~38歲,平均(28.91±4.83)歲;病程8~32個月,平均(19.16±7.62)個月。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準 ①診斷標準:參照《中醫婦科學》制定月經后期的診斷標準。月經周期延后7d以上,甚或3~5個月一行,連續出現2個月經周期以上[1]。②辨證標準:根據《中藥新藥臨床研究指導原則》擬定虛寒證的辨證標準[4]。主癥:月經后期,量中或少,經色淡紅,質清稀;次癥:畏寒肢冷,小腹隱痛,腰酸無力,頭暈眼花,心悸失眠,大便溏,小便清長,舌淡苔白,脈沉遲或細弱。診斷條件:主癥必備,次癥必備第1項,其余符合其中任2項。

1.3 納入標準 符合上述診斷及辨證標準;年齡21~38歲;腹部B超及婦科雙合診檢查提示無器質性病變,性激素6項檢查無異常;最近1個月內未接受過相關治療;簽署知情同意書。

1.4 排除標準 妊娠期或哺乳期女性;年齡小于21歲或大于38歲者;生殖器官器質性病變導致月經后期者;合并心、肝、腎及造血系統等原發性疾病及精神疾病者;過敏體質或對治療藥物過敏者;近期接受影響治療指標的其他治療者;不配合本研究治療者。

2 治療方法

2.1 對照組 采用艾附暖宮丸治療。艾附暖宮丸(北京同仁堂股份有限公司同仁堂制藥廠,國藥準字Z11020085)口服,每次6g,每日2次。經期停用,連服3個月經周期。

2.2 治療組 給予溫經攝血湯加減治療。組成:熟地黃30g,麩炒白術15g,肉桂6g,炒白芍15g,川芎10g,柴胡6g,五味子3g,續斷片12g,麩炒山藥15g,茯苓10g,黨參片30g,甘草片10g。采用中藥配方顆粒(廣東一方制藥有限公司),每日1劑,每次以200mL開水沖服,早晚各服1次。經期停用,連服3個月經周期。

3 療效觀察

3.1 觀察指標 ①虛寒證癥狀積分:參照《中藥新藥臨床研究指導原則》中的癥狀分級量化表評定[4],主癥(月經周期、經量、經色、經質)按照無、輕、中、重計0、2、4、6分,次癥(畏寒肢冷、小腹隱痛、腰酸無力、頭暈眼花、心悸失眠)按照無、輕、中、重計0、1、2、4分,癥狀積分為主癥分值與次癥分值之和。②不良反應:隨時記錄兩組患者治療過程中發生的不良反應事件。

3.2 療效評定標準 根據《中藥新藥臨床研究指導原則》擬定標準[4]。治愈:月經周期恢復正常,次要癥狀消除,可以保持3個月經周期以上,癥狀評分減少≥95%;顯效:月經周期明顯改善,次要癥狀顯著改善,可以保持3個月經周期,70%≤癥狀評分減少<95%;有效:月經周期稍微改善,次要癥狀減輕,但不能保持3個月經周期,仍需繼續治療,30%≤癥狀評分減少<70%;無效:月經周期基本無改善,癥狀評分減少<30%。

3.3 統計學方法 采用SPSS19.0統計軟件處理數據。計數資料以例(%)表示,采用χ2檢驗;計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗。P<0.05為差異具有統計學意義。

3.4 結果

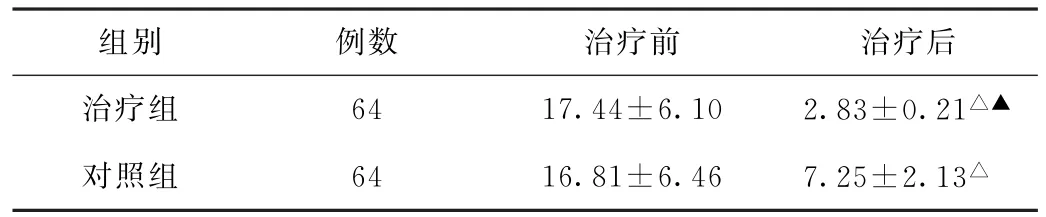

(1)虛寒證癥狀積分比較 治療前,兩組患者虛寒證癥狀積分比較,差異無統計學意義(P>0.05)。治療后,兩組患者虛寒證癥狀積分均低于治療前(P<0.05),且治療組低于對照組(P<0.05)。見表1。

表1 兩組虛寒型月經后期患者虛寒證癥狀積分比較(分,±s)

表1 兩組虛寒型月經后期患者虛寒證癥狀積分比較(分,±s)

注:與本組治療前比較,△P<0.05;與對照組治療后比較,▲P<0.05。

組別 例數 治療前 治療后治療組 64 17.44±6.10 2.83±0.21△▲對照組 64 16.81±6.46 7.25±2.13△

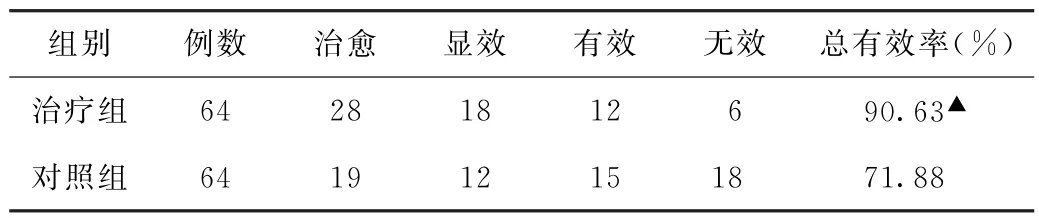

(2)臨床療效比較 治療組總有效率為90.63%,高于對照組的71.88%,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組虛寒型月經后期患者臨床療效比較(例)

(3)不良反應發生情況 兩組患者治療過程中均未出現惡心、嘔吐、腹瀉等不良反應。

4 討論

月經之名首見晉代《脈經》,一般每月行經1次,信而有期。李時珍在《本草綱目·婦人月水》中指出:“女子,陰類也,以血為主,其血上應太陰,下應海潮。月有盈虧,潮有朝夕,月事一月一行,與之相符,故謂之月水、月信、月經。經者,常也,有常軌也。”月經的產生依賴于臟腑、天癸、氣血、經絡的相互作用,腎氣盛,天癸至,任通沖盛,督帶調約,協調作用于胞宮,使子宮血氣滿盈,應時而下。《素問·上古天真論》曰:“女子七歲,腎氣盛,齒更發長;二七而天癸至,任脈通,太沖脈盛,月事以時下,故有子。”當代社會,高節奏和高強度的工作生活給女性的神經內分泌系統帶來不利影響,使其內分泌功能紊亂,部分女性雖有行經,但不能應月者諸多,正如《婦科玉尺》所載:“經,貴乎如期,若來時或前或后,或多或少,或月二三至,或數月一至,皆為不調。”現代醫學認為,該病發生與內分泌紊亂、下丘腦-垂體-卵巢軸調節失衡、子宮內膜對性激素的周期性反應失常等有密切關系,故多采用補充雌激素的方法治療[5-6]。中醫認為,月經后期是由臟腑功能失常,氣血失調,沖任督帶損傷,胞宮、胞脈、胞絡受損,腎-天癸-沖任-胞宮生殖軸失調所致。歷代醫家認為月經后期的主要病機是陰盛血寒,《景岳全書》言:“亦唯陽氣不足,則寒從內生而生化失期。”陳自明認為:“過于陰則后時而至。”《傅青主女科》載:“后期而來少,血寒而不足,后期而來多,血寒而有余。”因此,陽虛是該病之源,治療當以溫腎扶陽、養血調經之法。經量的多少,實則也不同,后期而來少,血寒而不足;后期而來多,血寒而有余。總之,生化不足、陽氣不足為虛寒型月經后期主要誘發因素,應以補中溫散、攝血調經為主要治療方式[7]。

溫經攝血湯載于《傅青主女科·月經后期》,從虛寒型病因出發,在經本于腎的基礎上,補益為主,佐以溫散。方中重用熟地黃、白芍、白術、川芎,調補肝、脾、腎之精氣血。現代藥理學研究發現,熟地黃中的地黃苷A、D可提高性激素水平,促進卵泡發育成熟及排卵[8]。肉桂祛胞宮之寒,柴胡疏肝解郁,五味子、續斷調補心、肝、腎,肉桂、續斷助川芎調經化瘀。現代藥理學研究顯示,五味子含揮發五味子素、五味子醇甲、沒食子酸、維生素、木脂素、三萜、倍半萜及多糖等,通過調節性激素水平,促進卵泡發育、成熟,達到治療月經后期的效果[9]。溫經攝血湯補中有散,散不耗氣,補中有泄,泄不損陰,所以補之有益,溫之收功。該方應用于月經后期患者,可調節機體陰陽氣血平衡,使腎-天癸-沖任-胞宮生殖軸功能正常,月經自然如期而至。

本研究結果顯示,治療后治療組虛寒證癥狀積分低于對照組,總有效率高于對照組,提示溫經攝血湯加減可提高治療效果,改善虛寒證癥狀;治療期間未發現明顯不良反應,提示溫經攝血湯加減治療月經后期安全性好,可減輕患者的痛苦,提高其生活質量。賈瑞紅[10]采用溫經攝血湯治療虛寒型月經后期,癥狀改善顯著,周期恢復良好,與本研究結果基本一致。

總之,月經后期病因頗多,無論從臨床角度還是實驗角度,尚有大量的工作需要去做。因此,應當加強基礎實驗研究,采用組織細胞學、分子生物學等現代手段,從細胞、分子水平探討中醫藥對引起虛寒型月經后期的各個環節的影響機制,為進一步深入研究奠定基礎。