基于三核備課,構(gòu)建T型課堂

林春曹

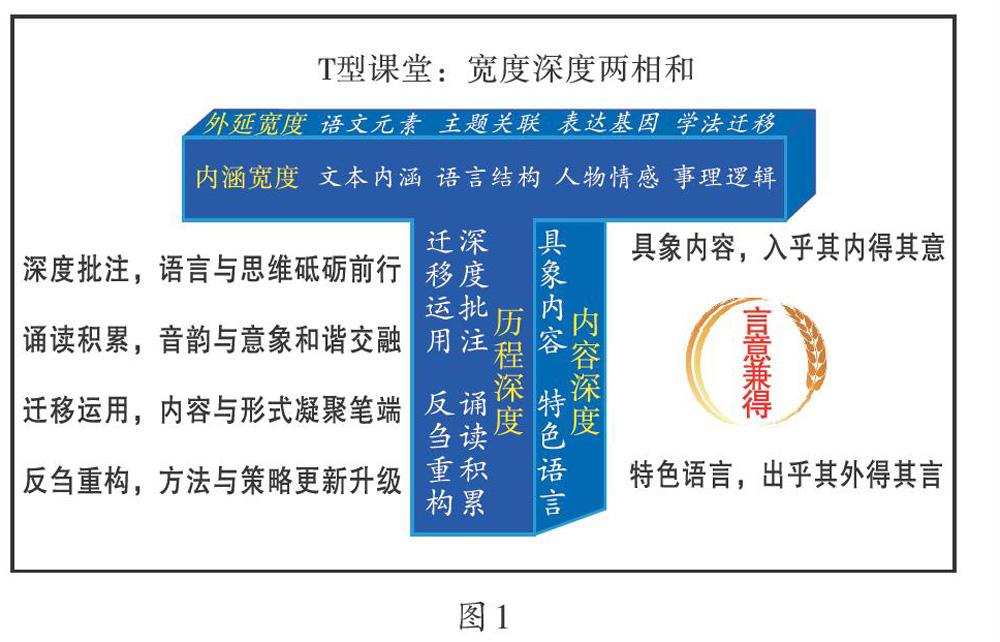

語(yǔ)文深度學(xué)習(xí)的原點(diǎn),追本溯源在于三核備課:精選核心內(nèi)容,聚焦核心問題,設(shè)計(jì)核心練習(xí)。三核一線,指向語(yǔ)文核心素養(yǎng)習(xí)得。語(yǔ)文深度學(xué)習(xí)的落點(diǎn),毫無(wú)疑問在T型課堂(如圖1)。T型課堂源于T型結(jié)構(gòu),將T型結(jié)構(gòu)賦予語(yǔ)文課堂學(xué)習(xí)的特定含義:橫畫代表課堂學(xué)習(xí)的視野寬度,文本內(nèi)外有機(jī)關(guān)聯(lián);豎畫代表課堂學(xué)習(xí)的探究深度,核心素養(yǎng)立根課堂。T型課堂在“寬度深度兩相和”中開啟學(xué)生的思維,指向語(yǔ)言的建構(gòu),使學(xué)生原有的認(rèn)知結(jié)構(gòu)獲得重構(gòu),實(shí)現(xiàn)語(yǔ)文深度學(xué)習(xí)的價(jià)值追求。

一、三核備課:精準(zhǔn)整合一條線

備課不應(yīng)是一個(gè)簡(jiǎn)單的程式化流程,而應(yīng)更多地融入語(yǔ)文教師對(duì)文本的精準(zhǔn)解讀、大膽取舍、巧妙嫁接、自然拓展、有效遷移……備課有兩個(gè)重要的方向坐標(biāo):一個(gè)指向靜態(tài)文本,關(guān)注語(yǔ)言習(xí)得規(guī)律,讓語(yǔ)文學(xué)習(xí)有方法;一個(gè)指向動(dòng)態(tài)學(xué)生,關(guān)注認(rèn)知建構(gòu)規(guī)律,讓學(xué)生學(xué)習(xí)有策略。建議語(yǔ)文教師在傳統(tǒng)式規(guī)范備課和電子式二次備課的基礎(chǔ)上,大膽革新,嘗試采用深度式三核備課。三核備課基于靜態(tài)文本,指向動(dòng)態(tài)學(xué)生,由核心內(nèi)容、核心問題、核心練習(xí)三者形成一條學(xué)語(yǔ)習(xí)文的方法路徑,三核一線,以簡(jiǎn)馭繁,讓教師教得精準(zhǔn),讓學(xué)生學(xué)得有效。

(一)精選核心內(nèi)容:教材為本·為學(xué)而教·整合取舍

精選核心內(nèi)容是一種減法思維:弱水三千,只取一瓢飲。語(yǔ)文教師面對(duì)一篇文本時(shí),應(yīng)摒棄煩瑣分析、串講串問的備課思路,與其蜻蜓點(diǎn)水、面面俱到,不如突出重點(diǎn)、一課一得。為此,語(yǔ)文教師需要有一雙慧眼,能夠透過文本枝枝蔓蔓的語(yǔ)言表象,窺見文本內(nèi)容、形式的語(yǔ)言核心;根據(jù)文本的特質(zhì),精選一個(gè)人物、一件事情、一幅場(chǎng)景、一個(gè)主題,一段文字、一種形式……引導(dǎo)學(xué)生沉浸其間,品詞析句,得意得言。

1.教材為本,彰顯語(yǔ)言特質(zhì)

選入教材的每一篇課文都文質(zhì)兼美、言意兼得。精選核心內(nèi)容時(shí),一定要“咬定‘文本不放松,立根原在‘語(yǔ)言中”,突顯文本的語(yǔ)言特質(zhì):通過仔細(xì)審視文本內(nèi)容,從線性排列的黑白文字中發(fā)現(xiàn)語(yǔ)言特質(zhì)的地平線,并設(shè)法引導(dǎo)學(xué)生目不轉(zhuǎn)睛地向著語(yǔ)言特質(zhì)的地平線迫近。

核心內(nèi)容作為一種客觀存在,它往往不是一種外在顯現(xiàn),而是一種內(nèi)涵潛藏;它呈現(xiàn)的是一種緘默靜謐的等待,等待著語(yǔ)文教師在備課中慧眼識(shí)珠發(fā)現(xiàn)它,等待著學(xué)生們?cè)谡n堂中與它相遇并激活它。

2.為學(xué)而教,凸顯學(xué)段學(xué)情

核心內(nèi)容雖然是文本中的客觀存在,但它還有一個(gè)重要的精選視角,就是學(xué)生“學(xué)”的視角。精選的結(jié)果,既有可能是學(xué)習(xí)核心內(nèi)容與文本核心內(nèi)容相重合,也有可能是二者之間產(chǎn)生了差異性。如果出現(xiàn)差異性,語(yǔ)文教師應(yīng)更多地從“學(xué)”的視角來(lái)選取:把文本核心內(nèi)容作為一個(gè)學(xué)習(xí)背景,凸顯適合學(xué)段學(xué)情的學(xué)習(xí)核心內(nèi)容。一般來(lái)說(shuō),第一學(xué)段(學(xué)段分層源自2011年版義務(wù)教育語(yǔ)文課程標(biāo)準(zhǔn),下同)的學(xué)習(xí)核心內(nèi)容在“識(shí)字寫字”“朗讀積累”,強(qiáng)調(diào)一定的基礎(chǔ)性;第二、第三學(xué)段的學(xué)習(xí)核心內(nèi)容在“語(yǔ)言思維”“言意兼得”,強(qiáng)調(diào)一定的遷移性。

核心內(nèi)容作為一種學(xué)習(xí)內(nèi)容,往往不是知識(shí)的簡(jiǎn)單授受,而是凸顯學(xué)段學(xué)情的素養(yǎng)習(xí)得,旨在讓學(xué)生借由核心內(nèi)容這個(gè)學(xué)習(xí)平臺(tái),充分體驗(yàn)語(yǔ)言建構(gòu)與運(yùn)用的全過程。

3.整合取舍,采擷語(yǔ)言“最大麥穗”

葉圣陶先生曾說(shuō):“語(yǔ)文教材無(wú)非是個(gè)例子,憑這個(gè)例子要使學(xué)生能夠舉一反三,練成閱讀和作文的熟練技能。”但是,要將教材文本變成學(xué)習(xí)例子,語(yǔ)文教師需要在備課過程中對(duì)教材文本進(jìn)行二度開發(fā)——采擷語(yǔ)言的“最大麥穗”。每一篇文本中都有一株語(yǔ)言的“最大麥穗”,聚合了豐富的內(nèi)涵與完美的形式,它通常散落在文本中,需要有一束光把它照亮并使它凸顯出來(lái)。這就要求語(yǔ)文教師善于從文本“麥地”中找到這株語(yǔ)言的“最大麥穗”,通過整合使其拔節(jié),通過取舍使其抽穗,整合取舍之后,語(yǔ)言的“最大麥穗”方能成為學(xué)習(xí)核心內(nèi)容。

核心內(nèi)容作為一種教師整合取舍過的學(xué)習(xí)內(nèi)容,往往不是內(nèi)容的線性推進(jìn)、平移疊加,而是內(nèi)容沿著核心生長(zhǎng)的拾級(jí)而上。整合取舍表面看似“減少”,內(nèi)涵看卻是“增加”,是一種語(yǔ)言元素排列組合后的認(rèn)知建構(gòu)。

(二)聚焦核心問題:思維深度·思維廣度·思維效度

核心問題是從核心內(nèi)容中生長(zhǎng)出來(lái)的一條思維引線,指向文本的思想內(nèi)容、表達(dá)形式、學(xué)習(xí)方法……既然是核心問題,那它就不能是“十萬(wàn)個(gè)為什么”。核心問題必須從核心內(nèi)容中尋求突破:它可以是一個(gè)“主問題”,像一石激起千層浪,一個(gè)主問題引發(fā)核心內(nèi)容的深度裂變;也可以是一組“群?jiǎn)栴}”,像一串接續(xù)綻放的思維花朵,從不同的角度開啟核心內(nèi)容的多重解讀;還可以是一道“開放題”,像一座敞開的涼亭,核心內(nèi)容解讀從一篇文本的自足走向一組群文的敞亮。

1.思維深度,指向語(yǔ)言建構(gòu)

核心問題應(yīng)該是有方向性的,它的起點(diǎn)在文本核心內(nèi)容,終點(diǎn)在語(yǔ)文核心素養(yǎng)。從文本核心內(nèi)容到語(yǔ)文核心素養(yǎng),其間經(jīng)歷的思維軌跡,就是深度學(xué)習(xí)。一個(gè)有思維深度的核心問題,一定是從文本核心內(nèi)容的語(yǔ)言現(xiàn)象中凝聚起來(lái)的。核心問題通常有兩個(gè)設(shè)計(jì)維度:一是關(guān)注內(nèi)容理解,入乎其內(nèi)得其意。通常指向人物形象、事理邏輯、思想情感、情境內(nèi)涵……有思維深度的核心問題,可以引導(dǎo)學(xué)生批文以入境、緣文來(lái)悟道,讀出文中三味。二是探究語(yǔ)言表達(dá),出乎其外得其言。閱讀教學(xué)不止于內(nèi)容理解,得意之后不能忘言,言意兼得才是閱讀教學(xué)的真諦。有思維深度的核心問題,可以引導(dǎo)學(xué)生揭開語(yǔ)言秘密,重建認(rèn)知結(jié)構(gòu),進(jìn)行遷移運(yùn)用。

核心問題有了思維深度,就可以引導(dǎo)學(xué)生從文本核心內(nèi)容這一端,走向語(yǔ)文核心素養(yǎng)那一端。這個(gè)有深度的思維過程,既是語(yǔ)言的建構(gòu)與運(yùn)用,也是思維的發(fā)展與提升。

2.思維廣度,敞向文本之外

如果說(shuō),核心問題的思維深度更多是向文本自身漫溯,那么,核心問題的思維廣度則更多是向文本之外打開。語(yǔ)文課堂要敢于突破教材固有的邊界,向文本外面的世界敞開。當(dāng)然,這里的思維廣度是有一個(gè)“原點(diǎn)”的,它一定是從文本中的某一個(gè)核心點(diǎn)生發(fā)出來(lái)的:或是一個(gè)人物的延伸閱讀,或是一個(gè)主題的相似閱讀,或是一種方法的遷移閱讀,或是一種文體的比照閱讀……核心問題的思維廣度,通常可以從兩個(gè)維度進(jìn)行設(shè)計(jì):一是從教材文本到課外閱讀,找到彼此的共振點(diǎn),開啟“1+X”的思維廣度。課堂上,有思維廣度的核心問題可以引發(fā)學(xué)生由此及彼的聯(lián)想,讓學(xué)生思接千載、視通萬(wàn)里,可舉一反三、觸類旁通。二是從文本世界到學(xué)生生活世界,找到問題的最佳落點(diǎn),讓文本和生活對(duì)接。課堂上,有思維廣度的核心問題可以引發(fā)學(xué)生的自我追問,讓學(xué)生以文本中的內(nèi)容、思想、情感來(lái)觀照自身的現(xiàn)實(shí)生活,要么獲得一致性帶來(lái)的愉悅體驗(yàn),要么產(chǎn)生矛盾性帶來(lái)的閱讀困惑……

核心問題有了思維廣度,就可以引導(dǎo)學(xué)生從文本核心內(nèi)容這一端,走向閱讀生活的那一端。這個(gè)有廣度的思維過程,既是對(duì)核心內(nèi)容的內(nèi)化,也是對(duì)核心內(nèi)容的遷移。

3.思維效度,留下學(xué)習(xí)路徑

無(wú)論是思維的深度,還是思維的廣度,它們?cè)谖谋菊Z(yǔ)言文字的學(xué)習(xí)過程中,都會(huì)留存下思維的方法和路徑,而這比問題答案更有價(jià)值。有思維效度的核心問題,一定是有清晰的思維方法和路徑的。因此,語(yǔ)文教師在備課中,不要一味地關(guān)注問題答案,而應(yīng)注意引導(dǎo)學(xué)生適時(shí)回望學(xué)習(xí)的歷程并適度重構(gòu)思維的方法,及時(shí)更新自己的閱讀元認(rèn)知。核心問題的思維效度,可以從兩個(gè)維度進(jìn)行設(shè)計(jì):一是在思考核心問題之前,采用“頭腦風(fēng)暴”方式,引導(dǎo)學(xué)生選擇最適合自己的解決問題的方法和路徑——這是很有價(jià)值的自我學(xué)習(xí)預(yù)設(shè),真正的自主學(xué)習(xí)肇始,給學(xué)生自由,任學(xué)生選擇,讓學(xué)生在解決問題的過程中不斷修正自己的方法和路徑。二是在核心問題討論之后,采用“思維回放”的方式,引導(dǎo)學(xué)生站在答案之上,回望問題解決的“路徑”——這是很有價(jià)值的自我學(xué)習(xí)反芻,答案是固化的,方法卻是靈動(dòng)的,課堂上能讓學(xué)生帶走的,絕不是既有答案,而應(yīng)是思維方法。

核心問題有了思維效度,就可以引領(lǐng)學(xué)生從這一篇文本的獨(dú)立閱讀,走向這一類文本的相似閱讀。這個(gè)有效度的思維過程,既有頭腦風(fēng)暴的發(fā)散感性,又有思維回放的邏輯理性。

(三)設(shè)計(jì)核心練習(xí):圈畫批注·表達(dá)練筆·拓展延伸

核心練習(xí)可用于積累語(yǔ)言、習(xí)得范式、延伸拓展。核心練習(xí)不是課堂學(xué)習(xí)內(nèi)容的簡(jiǎn)單鞏固,而是學(xué)習(xí)過程中的語(yǔ)言實(shí)踐。核心練習(xí)可以是一個(gè)“獨(dú)立環(huán)節(jié)”,在核心內(nèi)容學(xué)習(xí)之后,給學(xué)生設(shè)置情境即學(xué)即用、有效遷移:通過創(chuàng)設(shè)新的語(yǔ)言情境變式,培養(yǎng)學(xué)生舉一反三的能力,讓學(xué)生真正習(xí)得方法。它也可以是一個(gè)“共生環(huán)節(jié)”,就是和核心內(nèi)容、核心問題融合在一起,指導(dǎo)學(xué)生在內(nèi)容理解中練、在問題思考中練、在語(yǔ)言實(shí)踐中練。

1.圈畫批注,在問題思考中練

圈畫批注,就是在探究核心問題的過程中設(shè)計(jì)圈點(diǎn)、勾畫、批注類核心練習(xí),引導(dǎo)學(xué)生進(jìn)行思維可視化深度閱讀,讓圈畫批注從語(yǔ)言表層的形式符號(hào)走向語(yǔ)言深層的內(nèi)涵思想,把學(xué)生的思維方法、過程、結(jié)果呈現(xiàn)出來(lái)。思維可視化深度閱讀,既有利于促進(jìn)學(xué)生自主閱讀,又有利于師生討論、交流,還有利于學(xué)生自我反思矯正。圈畫批注可以從三個(gè)角度進(jìn)行設(shè)計(jì):一是圈畫詞句,批注感悟。圈畫關(guān)鍵詞句,批注從這些詞句中讀出的感悟,有利于學(xué)生深度解讀核心內(nèi)容。二是圈畫信息,形成結(jié)論。這樣的圈畫批注,可以引導(dǎo)學(xué)生發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵信息之間的內(nèi)在關(guān)聯(lián),并通過構(gòu)建某種清晰的文字結(jié)構(gòu)圖,促進(jìn)學(xué)生理解從感性具象化走向理性結(jié)構(gòu)化。三是圈畫元素,建構(gòu)圖式。這是指向語(yǔ)言表達(dá)的圈畫批注,通過凸顯文本語(yǔ)言中的支架元素,解密文本表達(dá)的框架圖式,引導(dǎo)學(xué)生參透作者的文脈、思路和表達(dá)方式。

2.表達(dá)練筆,在語(yǔ)言實(shí)踐中練

語(yǔ)言學(xué)習(xí)離不開語(yǔ)言實(shí)踐,需要根據(jù)不同的表達(dá)情境,或借鑒模仿,或個(gè)性原創(chuàng),或拓展延伸,把語(yǔ)言實(shí)踐落實(shí)到課堂練習(xí)中來(lái)。表達(dá)練筆作為一種深度學(xué)習(xí),它將文本情境中學(xué)習(xí)到的內(nèi)容形式,遷移到一個(gè)新的情境中實(shí)踐運(yùn)用。因而,核心練習(xí)設(shè)計(jì)就應(yīng)該多在表達(dá)練筆方面下功夫。表達(dá)練筆可以從三個(gè)角度進(jìn)行設(shè)計(jì):一是內(nèi)容補(bǔ)白。就像繪畫中的留白一樣,文本中也有許多留白,它們是等待開發(fā)的學(xué)習(xí)資源。語(yǔ)文教師引導(dǎo)學(xué)生發(fā)現(xiàn)留白,展開想象進(jìn)行補(bǔ)白,讓文本內(nèi)容得到豐富、語(yǔ)言表達(dá)得到歷練,可謂言意兼得。二是形式仿寫。語(yǔ)文教師引導(dǎo)學(xué)生發(fā)現(xiàn)文本獨(dú)特的語(yǔ)言形式:陌生化表達(dá)的獨(dú)特性,結(jié)構(gòu)化表達(dá)的層次性,典范化表達(dá)的規(guī)律性……這些潛藏在特殊句式段式、篇章結(jié)構(gòu)中的語(yǔ)言形式,值得學(xué)生咀嚼品味、遷移運(yùn)用。形式仿寫是一種最常見的表達(dá)練筆。三是感悟表達(dá)。語(yǔ)文教師引導(dǎo)學(xué)生把自己的閱讀感悟?qū)懗鰜?lái),這與圈畫批注有點(diǎn)相近,但圈畫批注更多關(guān)注的是文本語(yǔ)言“點(diǎn)線”方面的內(nèi)在聯(lián)系,而感悟表達(dá)更多指向自我閱讀“思想”方面的外化交流。感悟表達(dá)練筆,既要求有深刻獨(dú)到的感悟,也要求有精當(dāng)準(zhǔn)確的表達(dá)。

3.拓展延伸,在高階閱讀中練

核心練習(xí)的設(shè)計(jì)視野,也可以拓展到文本之外,鏈接學(xué)生的課外閱讀和現(xiàn)實(shí)生活。這樣的拓展延伸,引導(dǎo)學(xué)生從一篇文本的自給自足拓展到一組群文的開放融合,從文本的靜態(tài)時(shí)空走向生活的動(dòng)態(tài)時(shí)空,閱讀視野在擴(kuò)展,練習(xí)內(nèi)涵在提升。這里的拓展延伸,不為追求“數(shù)量疊加”,而要追尋一種植根文本核心的“高階閱讀”。數(shù)量疊加,可能只是一種同質(zhì)化的平鋪,不一定能夠產(chǎn)生質(zhì)的變化;而高階閱讀,給予學(xué)生的是一種異質(zhì)化的提升,讓不同的文本元素和不同的生活空間彼此聚合、碰撞,從中產(chǎn)生高階閱讀的電光石火。拓展延伸可以從三個(gè)角度進(jìn)行設(shè)計(jì):一是“X→1”主題內(nèi)涵式高階閱讀。這是基于文本主題的閱讀鏈接,旨在引導(dǎo)學(xué)生在相似內(nèi)容、相同主題的群文閱讀中,通過辨析比較、歸納概括、主題探究等深度學(xué)習(xí)過程,發(fā)現(xiàn)其間的不同之處,同時(shí)透過這些不同的文本特質(zhì),在比照閱讀中由眾多的“X”漸漸參透文本中這個(gè)獨(dú)特的“1”。這種“X→1”主題內(nèi)涵式高階閱讀,從表面熱鬧的拓展延伸,尋找到更有價(jià)值的學(xué)習(xí)內(nèi)涵。二是“X→1”語(yǔ)言運(yùn)用式高階閱讀。這是基于文體表達(dá)的閱讀鏈接,其設(shè)計(jì)重點(diǎn)不是“1+X”的積累性閱讀,而是“X→1”的探究性閱讀,旨在引導(dǎo)學(xué)生從豐富的“X”中發(fā)現(xiàn)共同的“1”這個(gè)語(yǔ)言表達(dá)的密碼。也就是說(shuō),通過這些拓展延伸的“X”,進(jìn)一步明晰文本中的“1”所負(fù)載的普遍性語(yǔ)言規(guī)律,進(jìn)而初步構(gòu)建文體特征圖式,有效習(xí)得文體表達(dá)方法。三是“1→X”方法遷移式高階閱讀。這是基于方法策略的閱讀鏈接,其練習(xí)設(shè)計(jì)可以把某種閱讀方法策略先融化在文本這個(gè)“1”的學(xué)習(xí)過程中,引導(dǎo)學(xué)生充分經(jīng)歷“1”的學(xué)習(xí)過程,再拓展延伸“X”,進(jìn)行方法遷移、策略運(yùn)用來(lái)推進(jìn)學(xué)生的自主學(xué)習(xí)。這種“1→X”方法遷移式高階閱讀,在舉一反三中重建學(xué)生的認(rèn)知結(jié)構(gòu),是一種智慧型學(xué)習(xí)。

深度式三核備課,旨在釋放文本的“語(yǔ)言力”,解放教師的“教學(xué)力”,提升學(xué)生的“學(xué)習(xí)力”,并因此成為深度學(xué)習(xí)的必然原點(diǎn)和T型課堂的邏輯起點(diǎn)。

二、T型課堂:寬度深度兩相和

基于三核備課的T型課堂,著力于學(xué)習(xí)內(nèi)容的整合取舍與學(xué)習(xí)方式的結(jié)構(gòu)重建,追尋一種簡(jiǎn)約、高效的課堂學(xué)習(xí)新生態(tài)——寬度深度兩相和。寬度,需要不受羈絆,自由地從內(nèi)向外延展、再延展;深度,需要聚焦核心,不斷地由淺入深探究、再探究。T型課堂的寬度和深度之間,恰如一對(duì)矛盾的統(tǒng)一體:指向深度的學(xué)習(xí),乃是T型課堂的核心價(jià)值所在;沒有T型課堂的深度學(xué)習(xí),所有的寬度都會(huì)走向泛化。

(一)學(xué)習(xí)寬度:內(nèi)涵階梯·外延聚焦

T型課堂需要一種學(xué)習(xí)視野,它基于某一節(jié)課的具體內(nèi)容,但又絕不禁錮在這些內(nèi)容當(dāng)中。也就是說(shuō),它既關(guān)注文本內(nèi)在知識(shí)結(jié)構(gòu)的關(guān)聯(lián)、貫通,也關(guān)注文本外在學(xué)習(xí)資源的鏈接、拓展。T型課堂向內(nèi)整合取舍,形成文本內(nèi)在的學(xué)習(xí)寬度;向外開放延伸,形成文本外在的學(xué)習(xí)寬度。內(nèi)外學(xué)習(xí)寬度互補(bǔ)、融合,形成一種有張力的學(xué)習(xí)視野和格局。

T型課堂的學(xué)習(xí)寬度,主要源自文本寬度。而一篇文本的寬度,大體包含三個(gè)層面——顯性的自然寬度、隱性的內(nèi)涵寬度、動(dòng)態(tài)的外延寬度。語(yǔ)文教師應(yīng)著力發(fā)掘文本潛藏的內(nèi)涵寬度,開發(fā)文本附著的外延寬度:內(nèi)涵寬度是向內(nèi)整合取舍,做的是減法,旨在以簡(jiǎn)馭繁、以少勝多;外延寬度是向外補(bǔ)充擴(kuò)展,做的是加法,追求內(nèi)外貫通、相得益彰。

1.內(nèi)涵階梯:拾級(jí)而上,向上生長(zhǎng)

一篇文本,由字詞句段構(gòu)成一種線性排列方式,這就是文本的自然寬度。普通讀者閱讀一篇文本,關(guān)注到這種自然寬度或許已經(jīng)足夠。但是,站在學(xué)生“學(xué)”的角度來(lái)看,這種自然寬度便顯得過于單調(diào)、逼仄,缺乏挑戰(zhàn)性。T型課堂主張發(fā)掘文本的內(nèi)涵寬度,讓語(yǔ)文教師回歸文本仔細(xì)審視,在文本內(nèi)涵之間尋找關(guān)聯(lián),在語(yǔ)言結(jié)構(gòu)之間尋找規(guī)律,在人物情感之間尋找變化,在事理邏輯之間尋找印記……這時(shí)候,文本原有的線性排列就會(huì)被打破,某種新的聚合、疊加、升華就會(huì)一個(gè)個(gè)產(chǎn)生,這就是文本的內(nèi)涵寬度。這種內(nèi)涵寬度具有一股強(qiáng)大的吸引力,可以引導(dǎo)學(xué)生從閱讀內(nèi)容的平移狀態(tài),躍升到語(yǔ)言思維的階梯狀態(tài)。

從自然寬度,到內(nèi)涵寬度,文本還是這個(gè)文本,語(yǔ)言還是這個(gè)語(yǔ)言,但因?yàn)閾Q了一個(gè)閱讀視角,就能看到不一樣的語(yǔ)言風(fēng)景。課堂上,學(xué)生循著文本的內(nèi)涵階梯拾級(jí)而上,一幅幅語(yǔ)言風(fēng)景便可盡收眼底——這是一種值得培植的學(xué)習(xí)力。

2.外延聚焦:從1到X,和諧共振

外延寬度指的是文本向外延展的寬度,即從“1”走向“X”。文本延展,可以有多重視角:一個(gè)字詞可以打開一扇語(yǔ)言的窗戶,一個(gè)句子可以引入一股語(yǔ)言的溪流,一個(gè)段落可以鏈接一串語(yǔ)言的珍珠,一個(gè)篇章可以匯入一片語(yǔ)言的汪洋……由此看來(lái),寬度似乎是可以向四面八方打開的。但是,當(dāng)有那么多語(yǔ)言視角可以打開的時(shí)候,語(yǔ)文教師必須冷靜地思考這么一個(gè)問題:為什么要做這樣的延伸、拓展?

語(yǔ)文教師必須時(shí)刻謹(jǐn)記:寬度,不是文本“量”上的簡(jiǎn)單疊加,從“1”走向“X”時(shí),不能只關(guān)注那個(gè)五彩繽紛的“X”而忘記了“1”這個(gè)文本“質(zhì)”的核心;寬度,也不是沒有邊際的無(wú)限延展,從“1”走向“X”時(shí),需要有一個(gè)清晰的聚焦,或者是有豐富語(yǔ)文元素的,或者是有明確主題關(guān)聯(lián)的,或者是有相似表達(dá)基因的,或者是有巧妙學(xué)法遷移的……也就是說(shuō),向外拓展本身,并不一定就能形成某種有效寬度,它必須與文本自身進(jìn)行深度的對(duì)接,從文本語(yǔ)言內(nèi)涵深處自然地生長(zhǎng)出來(lái),這才能成為一種外延聚焦的寬度。這樣的外延寬度,才能和文本的內(nèi)涵寬度產(chǎn)生和諧的共振。

T型課堂基于文本向內(nèi)整合,形成內(nèi)涵寬度,這個(gè)有寬度的內(nèi)涵階梯,可以引領(lǐng)學(xué)生向語(yǔ)言的更深處探索發(fā)現(xiàn)——“風(fēng)景這邊獨(dú)好”;T型課堂基于文本向外拓展,形成外延寬度,這個(gè)有寬度的外延聚焦,可以引領(lǐng)學(xué)生向語(yǔ)言的更遠(yuǎn)處鑒賞玩味——“山外青山樓外樓”。內(nèi)涵寬度和外延寬度彼此互補(bǔ),共同構(gòu)成T型課堂充滿張力的學(xué)習(xí)寬度。

(二)學(xué)習(xí)深度:“最大麥穗”·最佳路徑

T型課堂還需要有一種核心的學(xué)習(xí)方向,它是在三核備課基礎(chǔ)上形成的一條課堂學(xué)習(xí)的縱向路徑。它既離不開教師“教”的方向性引領(lǐng),更離不開學(xué)生“學(xué)”的探究性實(shí)踐;它既關(guān)注學(xué)習(xí)內(nèi)容的精準(zhǔn)落點(diǎn),更關(guān)注學(xué)習(xí)過程的有效歷練。向文本縱深漫溯,讓語(yǔ)言思維生長(zhǎng),這就是T型課堂追尋的學(xué)習(xí)深度。

T型課堂的學(xué)習(xí)深度有兩層含義:一是學(xué)習(xí)內(nèi)容的深度,即在三核備課基礎(chǔ)上聚焦文本的核心內(nèi)容,解讀內(nèi)容得其意,關(guān)注表達(dá)得其言,采擷到文本中“言意兼得”這株語(yǔ)言的“最大麥穗”。二是學(xué)習(xí)歷程的深度,即在三核備課基礎(chǔ)上聚焦核心問題、核心練習(xí),引導(dǎo)學(xué)生自主探究、遷移運(yùn)用,借助文本形成語(yǔ)文學(xué)習(xí)中必備的“關(guān)鍵能力”——這是一種語(yǔ)言與思維的生長(zhǎng)力。

1.內(nèi)容深度:語(yǔ)言的“最大麥穗”

一篇文本,可以選取的學(xué)習(xí)內(nèi)容有N個(gè),即使進(jìn)行內(nèi)容的整合取舍,仍然會(huì)有這也放不下、那也舍不得的困擾。T型課堂中的深度學(xué)習(xí),就是要從這N個(gè)學(xué)習(xí)內(nèi)容之中,聚焦到“1”這個(gè)語(yǔ)言的“最大麥穗”上來(lái)。需要特別指出的是,這里的“深度”,并不簡(jiǎn)單指向所學(xué)內(nèi)容本身的知識(shí)難度和認(rèn)知高度,而是重點(diǎn)指向文本中語(yǔ)言的“最大麥穗”所能釋放出來(lái)的言意內(nèi)容上的特質(zhì)味道,以及它所能揭示出來(lái)的言意形式的密碼符號(hào)。T型課堂所倡導(dǎo)的深度學(xué)習(xí),就內(nèi)容而言,不追求艱深繁難與瑣碎分析,而是追求學(xué)生與文本之間語(yǔ)言的“最大公約數(shù)”。

(1)具象化內(nèi)容,入乎其內(nèi)得其意

文本內(nèi)容是豐富多彩的,也是千差萬(wàn)別的。語(yǔ)文教師要想引導(dǎo)學(xué)生展開有效的深度學(xué)習(xí),就不能被文本內(nèi)容的表象迷惑,在語(yǔ)言文字的平面滑過,而必須向文本內(nèi)容的深處沉潛,將文本中那些具象化的內(nèi)容作為深度學(xué)習(xí)的核心內(nèi)容。具象化內(nèi)容通常都有明顯的身份標(biāo)識(shí),如清晰的畫面色彩、生動(dòng)的細(xì)節(jié)描摹、鮮明的形象內(nèi)涵、豐富的思想情感……從閱讀理解這個(gè)層面來(lái)說(shuō),入乎其內(nèi)得其意就是一番深度學(xué)習(xí)。

文本中具象化的內(nèi)容,有多種呈現(xiàn)方式:或者集中在某一個(gè)段落,或者散落在整篇文本;或者正面細(xì)膩描述,或者側(cè)面巧妙襯托……語(yǔ)文教師在備課中通過整合取舍發(fā)現(xiàn)文本中語(yǔ)言的“最大麥穗”,在課堂中引導(dǎo)學(xué)生通過閱讀文本逐漸聚焦核心內(nèi)容,去采擷這株語(yǔ)言的“最大麥穗”,提醒學(xué)生“慢慢走,欣賞啊”,專心致志,字字入目,連詞成句,理解語(yǔ)意,想象情境……讓學(xué)生通過仔細(xì)咀嚼品味這些具象化的內(nèi)容,獲得深度的閱讀體驗(yàn),將文本中的文字變得鮮活起來(lái)、形象變得清晰起來(lái)、內(nèi)涵變得豐盈起來(lái)。

(2)特色化語(yǔ)言,出乎其外得其言

聚焦文本的語(yǔ)言特色,是T型課堂深度學(xué)習(xí)內(nèi)容的另一個(gè)重要視角。文本中的特色化語(yǔ)言,在白紙黑字間常常是以一種隱秘的方式存在的。如果課堂學(xué)習(xí)只是一味關(guān)注文本內(nèi)容解讀,就很容易將文本中的特色化語(yǔ)言淹沒在內(nèi)容、思想、情感之中,導(dǎo)致得意而忘言。

從語(yǔ)言形式這個(gè)層面來(lái)說(shuō),出乎其外得其言同樣需要一番深度學(xué)習(xí)。歌德說(shuō)過:“內(nèi)容人人得見,含義只給有心人得知,形式對(duì)于大多數(shù)人而言是個(gè)秘密。”語(yǔ)文課堂關(guān)注文本的語(yǔ)言特色,揭開表達(dá)形式的秘密,正是語(yǔ)文這門學(xué)科的魅力所在。因此,T型課堂在入乎其內(nèi)得其意之后,尤其關(guān)注出乎其外得其言,并常常借助核心問題和核心練習(xí),不斷激活文本中那些特色化的語(yǔ)言,讓它們?cè)诎准埡谧珠g綻放出華彩。

具象化內(nèi)容和特色化語(yǔ)言,兩者共同構(gòu)成了學(xué)習(xí)的“內(nèi)容深度”,一個(gè)指向“得意”,一個(gè)指向“得言”。T型課堂中的深度學(xué)習(xí)最終旨?xì)w是“言意兼得”,這才是語(yǔ)言的“最大麥穗”。

2.歷程深度:學(xué)習(xí)的“最佳路徑”

T型課堂一方面關(guān)注學(xué)習(xí)的內(nèi)容深度——學(xué)什么,另一方面關(guān)注學(xué)習(xí)的歷程深度——如何學(xué)。傳統(tǒng)課堂學(xué)習(xí)中由若干個(gè)“教→學(xué)”板塊組合而成的水平性位移,表現(xiàn)為一種線性的學(xué)習(xí)歷程,它追求“短平快”,而較少留下多少語(yǔ)言思維和學(xué)習(xí)方法的印記。T型課堂重構(gòu)的是一種“學(xué)→教→學(xué)”的語(yǔ)言探究實(shí)踐范式,“學(xué)”發(fā)生在前和后,“教”生成在中間,先有學(xué)生的自主探究,然后才有交流、點(diǎn)撥。在T型課堂中,學(xué)生學(xué)習(xí)的內(nèi)容可能不多,學(xué)習(xí)的節(jié)奏可能不快,但是學(xué)習(xí)的狀態(tài)非常飽滿,學(xué)習(xí)的過程非常扎實(shí)。這樣的深度學(xué)習(xí)歷程便是“讓學(xué)”,把講臺(tái)、黑板、屏幕、時(shí)間最大限度地讓給學(xué)生,讓學(xué)生在充分探究學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上,進(jìn)行更為充分的展示性匯報(bào)、交流,以此激活學(xué)生的學(xué)習(xí)潛能。

T型課堂的學(xué)習(xí)歷程,倡導(dǎo)運(yùn)用深度批注、誦讀積累、遷移運(yùn)用、反芻重構(gòu)四種學(xué)習(xí)方式,習(xí)得文本語(yǔ)言,提升關(guān)鍵能力,讓語(yǔ)文核心素養(yǎng)立根在課堂中。

(1)深度批注,語(yǔ)言與思維砥礪前行

T型課堂中的深度批注,旨在引導(dǎo)學(xué)生在思考核心問題的過程中,從文本語(yǔ)言出發(fā),探究文本內(nèi)涵秘妙,在語(yǔ)言和思維的激蕩、融合中,形成深度的解讀、感悟,再借助文字符號(hào)表達(dá)出來(lái)——這時(shí)候,在可視化的圈畫批注中,語(yǔ)言與思維砥礪前行。深度批注,其實(shí)就是把學(xué)生引入一片金燦燦的語(yǔ)言“麥地”,讓他們循著核心問題這根思維導(dǎo)線,自主發(fā)現(xiàn)并采擷文本語(yǔ)言中的“最大麥穗”,同時(shí)培養(yǎng)“不動(dòng)筆墨不讀書”的習(xí)慣,感受語(yǔ)言與思維砥礪的理趣。圈畫批注這種學(xué)習(xí)策略,還能產(chǎn)生一種閱讀附加值——語(yǔ)言世界、思想世界、生活世界彼此拉近、重合,讓學(xué)生產(chǎn)生一種身在文中、心在境中、樂在其中的閱讀體驗(yàn)。這樣的圈畫批注,讓文本中潛藏著的內(nèi)容、思想、情感、語(yǔ)言、結(jié)構(gòu)、形式等在思維過程中可視化。深度批注,讓語(yǔ)言與思維砥礪前行。

(2)誦讀積累,音韻與意象和諧交融

T型課堂中的誦讀積累,旨在引導(dǎo)學(xué)生口誦心惟、咀嚼吸納,借助漢語(yǔ)的音韻、意象,達(dá)到整體結(jié)構(gòu)化學(xué)習(xí)的目的——這時(shí)候,在模塊化的誦讀積累中,音韻與意象和諧交融。誦讀積累,是傳承數(shù)千年的語(yǔ)文學(xué)習(xí)方法,是符合漢語(yǔ)言文字學(xué)習(xí)規(guī)律的傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)。文本中具象化的內(nèi)容和特色化的語(yǔ)言,往往并不需要我們?cè)谡n堂上過度地解析其微言大義,與其逐詞逐句煩瑣分析,不如“不求甚解”“熟讀成誦”。當(dāng)然,T型課堂中的誦讀積累,不是機(jī)械記憶、死記硬背,而是在師生共同營(yíng)造的氛圍中,讓具象化內(nèi)容附著于形象畫面,讓特色化語(yǔ)言附著于圖式框架,從而讓誦讀積累的過程變得有聲有色、有滋有味。T型課堂中的誦讀積累,是一種多感官共同參與的語(yǔ)言建構(gòu)活動(dòng),包括視覺上的“眼中有文字(看)”、聽覺上的“口中有聲音(讀)”、思維上的“心中有畫面(想)”、記憶上的“腦中有語(yǔ)言(記)”,整體形成一個(gè)可看可讀可想可記的語(yǔ)言模塊,讓學(xué)生在不知不覺間整個(gè)兒地把它們吸納、儲(chǔ)藏起來(lái)。語(yǔ)言模塊化的誦讀積累,也能產(chǎn)生一個(gè)學(xué)習(xí)附加值——這些誦讀積累的語(yǔ)言,不再是一種靜態(tài)的碎片化的語(yǔ)言儲(chǔ)備,而是已經(jīng)成為一種動(dòng)態(tài)的模塊化的語(yǔ)言結(jié)構(gòu),隨時(shí)可以在語(yǔ)言實(shí)踐中被再次識(shí)別和喚醒,并可能會(huì)在未來(lái)的某一個(gè)相似場(chǎng)景中被激活、運(yùn)用。誦讀積累,讓音韻與意象和諧交融。

(3)遷移運(yùn)用,內(nèi)容與形式凝聚筆端

遷移運(yùn)用,旨在引導(dǎo)學(xué)生關(guān)注表達(dá)形式,習(xí)得語(yǔ)言范式,達(dá)到舉一反三、學(xué)以致用的目的——這時(shí)候,筆尖飛舞的課堂,正在流淌著深度的語(yǔ)言與思想。“光說(shuō)不練假把式”,深度學(xué)習(xí)的課堂,一定是扎扎實(shí)實(shí)開展語(yǔ)言實(shí)踐的課堂。遷移運(yùn)用便是一種深度的語(yǔ)言實(shí)踐活動(dòng)。課堂上,它可以是內(nèi)容補(bǔ)白,引導(dǎo)學(xué)生尋找文本內(nèi)容的空白點(diǎn),展開想象補(bǔ)白;也可以是形式仿寫,引導(dǎo)學(xué)生仿照文本句式、段式的表達(dá)形式,寫幾句話或一段話,把這種語(yǔ)言框架定格下來(lái),成為一種結(jié)構(gòu)化的語(yǔ)言圖譜,移植到學(xué)生自身的語(yǔ)言中;還可以是感悟表達(dá),引導(dǎo)學(xué)生把自己的閱讀感悟?qū)懗鰜?lái),回歸文本尋覓詞句,融入感受深刻表達(dá)。遷移運(yùn)用,讓內(nèi)容與形式凝聚筆端。

(4)反芻重構(gòu),方法與策略迭代升級(jí)

反芻重構(gòu),是一個(gè)自我喚醒、自我生成、自我創(chuàng)造、自我評(píng)價(jià)、自我監(jiān)控的過程——這時(shí)候,自我反思的課堂,正在內(nèi)化深度學(xué)習(xí)的方法與策略。在深度學(xué)習(xí)過程中,學(xué)生個(gè)體通過與文本、教師、同伴的對(duì)話,一方面認(rèn)知了世界,獲得了知識(shí)經(jīng)驗(yàn)的理解積累;另一方面認(rèn)知了自我,更新了自身已有的認(rèn)知結(jié)構(gòu),完成了一次反芻式認(rèn)知重構(gòu)。T型課堂,就是要讓這種反芻重構(gòu)從“偶然”走向“應(yīng)然”,引導(dǎo)學(xué)生適時(shí)回望閱讀過程的“來(lái)路”:我的理解感悟是否正確、深刻?我的語(yǔ)言表達(dá)是否準(zhǔn)確、清楚?我的觀點(diǎn)和他的觀點(diǎn)有什么不同?他們這樣理解有道理嗎?老師為什么會(huì)這樣說(shuō)?這個(gè)問題還可以從什么角度來(lái)思考?這些問題的思考方法是什么?下次再遇到類似問題的時(shí)候,我會(huì)表現(xiàn)得更好嗎?……每一次反芻,都是一次自我重構(gòu),重構(gòu)自己的知識(shí)與技能、過程與方法、情感態(tài)度與價(jià)值觀。盡管學(xué)習(xí)的過程是一路向前的,但有時(shí)候也需要停下腳步,適時(shí)回望。反芻重構(gòu),讓方法與策略迭代升級(jí)。

T型課堂目前已經(jīng)完成了從1.0版本到2.0版本的升級(jí),并正在建構(gòu)自己的3.0版本。T型課堂的寬度,打開學(xué)生的學(xué)習(xí)視野,讓課堂變得靈動(dòng);T型課堂的深度,聚焦語(yǔ)文核心素養(yǎng),讓課堂變得深邃。從三核備課,到T型課堂,從精準(zhǔn)整合一條線,到寬度深度兩相和,這樣的語(yǔ)文學(xué)習(xí),開啟了學(xué)生的思維,指向語(yǔ)言的建構(gòu),使學(xué)生原有的認(rèn)知結(jié)構(gòu)得以重構(gòu),實(shí)現(xiàn)了深度學(xué)習(xí)的價(jià)值追求。

(責(zé)編 白聰敏)