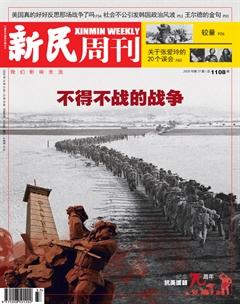

70年連線,世界格局如何變化

姜浩峰

“我看志愿軍打敗美軍,靠的就是這股氣,美軍就不行,他們鋼多氣少,你看呢金日成同志?”1950年12月3日晚上,在北京中南海豐澤園菊香書屋里,毛澤東會見當時的朝鮮領導人金日成,說出了這樣的話。

時值抗美援朝戰爭第二次戰役進行之中——中國人民志愿軍第40軍主力繼續在朝鮮半島西海岸追擊美軍第2師殘部。同時,志愿軍正組織力量,準備收復平壤。

回顧70年前的世界格局——第二次世界大戰之后,聯合國成立,美、蘇、英、法和中國成為五大常任理事國。然而,1949年10月1日中華人民共和國成立以后,蔣介石集團竊據中國在聯合國的合法席位。朝鮮戰爭爆發后,美國在聯合國安理會提出所謂向南朝鮮李承晚當局進行援助,并制裁朝鮮的決議。美國國務院和國防部還打著聯合國旗號,成立所謂的“聯合國軍”司令部,糾集了16個國家的作戰部隊外加5個國家派出的醫療組,大搖大擺開進朝鮮半島。

并非聯合國實體,不在聯合國命令和控制范圍,也不是安理會附屬機構,更不拿聯合國經費的“聯合國軍”,其人數最多的部隊竟然是當時并非聯合國會員的南朝鮮軍。70年前的世界,分作兩個陣營——無論政治、經濟、軍事,莫不如此。然而,中國領導人毛澤東在20世紀70年代明確“三個世界”的劃分。即便蘇東劇變,以美國為首的西方世界也有許多變化之后,“三個世界”的劃分仍顯示出了強大的生命力。如今的世界格局——無論政治、經濟、軍事格局,與70年前相比有太多變化,然而,中國人民追求更美好生活的初心不變,追求人類命運共同體的意識也必將被世界各國人民所理解,并共同推動。

鋼與氣

1950年美國的鋼鐵產量是8772萬噸,初生的中華人民共和國這一年的鋼鐵產量是60余萬噸,連美國的零頭都不到。也就是說,1950年美國的鋼鐵產量是中國的142倍。

在20世紀中期,鋼鐵產量如此巨大的差距意味著什么?只需回顧第一次和第二次世界大戰——凡是擁有更多鋼鐵產量的一方,總是有著巨大的戰爭優勢。

在決定志愿軍入朝作戰的時候,從軍事裝備上來說,中國相對美國沒有任何地方堪稱優勢。在抗美援朝第一次戰役結束時,1950年11月7日,毛澤東在拍給斯大林的電報中說:“由于人民解放軍陸軍的武器裝備主要是從敵人手里繳獲來的戰利品,因此造成步兵武器口徑種類繁多的情況。這一狀況給彈藥生產,特別是步槍和機槍子彈生產帶來很大困難,此外我們的工廠目前所能提供的這種子彈為數甚少。志愿軍部隊直接參加朝鮮軍事行動的有12個軍,計36個師,但僅有6個步槍和機槍彈藥基數。今后,隨著軍事行動的發展,我們在保障軍隊彈藥方面勢必出現很大困難。如果軍工生產方面不出現變化,那么,改換裝備工作可能要到1951年下半年方能開始。”毛澤東向蘇聯方面要求援助蘇式步槍14萬支、子彈5400萬發;蘇式自動槍26000支、子彈8000萬發;蘇式輕機槍7000挺、輕機槍子彈3700萬發;蘇式重機槍2000挺、重機槍子彈2000萬發;飛行員用手槍1000支、飛行員用手槍子彈10萬發;梯恩梯炸藥1000噸。

1950年11月9日,斯大林回電同意供貨。利用這批武器,中國人民志愿軍有34個師更換了裝備。另有可列裝2個師的武器裝備作為補充消耗分給軍校、軍區作為訓練使用。然而,也必須看到——蘇聯方面提供的這批武器,幾乎都是蘇聯在二戰期間甚至戰前研發、使用,是當時蘇軍的淘汰貨。當時蘇軍在役的武器,如CKC45半自動步槍、AK47突擊步槍、РПД44班用輕機槍、РП46連用輕機槍、СГМ重機槍等,都不肯賣給中國。此后,蘇聯又曾向中國人民志愿軍供貨,這批貨里甚至還有1910年式樣的水冷馬克沁機槍。從蘇聯向志愿軍提供的陸軍裝備可以看出,當時蘇聯希望在陸軍師裝備方面起碼領銜中國十年。

蘇聯的有意保留,出于多方面考慮。譬如在抗戰勝利后,蘇聯一度并不支持中國共產黨和中國的人民軍隊解放全中國。斯大林的對華政策堪稱舉棋不定。直到人民解放軍準備打過長江,解放全中國時,斯大林仍有不同意見。斯大林一度認為,中共和解放軍的實力還不夠強大。之后,他又顧忌美國的態度。1949年1月4日,當時的美國駐華大使司徒雷登為了進一步摸清蘇聯對中國內戰的態度,派他的私人顧問傅涇波到“南京政府和平商談代表團代表”張治中處探聽消息。張治中說:“中共決心繼續打下去,可并不是由于蘇聯的關系,蘇聯只勸告他們沿著長江停止進軍。”

中華人民共和國成立后,1950年初簽定了《中蘇友好同盟互助條約》,通過這個條約,中國爭取到了蘇聯大規模的經濟援助,為戰后千瘡百孔的國民經濟的恢復和發展提供了極其有利的條件。然而,對于蘇聯來說,仍有困惑——新中國是否僅僅因為美國的孤立政策而一時倒向蘇聯?

1950年6月25日,朝鮮戰爭爆發。對于中國來說,原本正全國上下齊心協力,準備解放臺灣。隨著美國第七艦隊進駐臺灣海峽,以當時人民解放軍的跨海作戰能力而言,一時半會確實沒法靠軍事斗爭解放臺灣。美國軍隊直接介入朝鮮半島的紛爭,同時讓中國的國家安全受到了極大威脅。

在經過反復權衡、審慎決策之后,中國人民志愿軍雄赳赳氣昂昂跨過鴨綠江。斯大林聞訊感動得掉下了眼淚,連聲說道:“還是中國同志好,還是中國同志好。”由此,才可能有蘇聯的大規模支援。

在不到十年時間內,中國以幾十億元人民幣的費用,就建立起了配套的國防工業基礎,在世界近現代歷史上創造了成本最低和規模速度空前的紀錄。

即使蘇聯方面的支援是有所保留的,即使新中國的生產力比之美蘇都仍落后許多,可中國人民有志氣。在面臨鞏固政權、恢復經濟的緊急任務的同時,從1950年10月到1951年6月,歷時7個多月,先后同以美國為首的“聯合國軍”進行五次大的戰役,共殲敵23萬余人,把戰線穩定在三八線附近地區。

也正因為受降分界線不是國界線,使得朝鮮半島、越南等地在日本投降后,都出現了南北分治,以及南北政治勢力都希望以本方的方式進行統一。同樣經過美軍入侵,同樣戰火延燒南北——越南于1976年7月宣布完成統一。而朝鮮半島上的南北分治卻沒有結束。1991年9月17日,第46屆聯合國大會一致通過朝鮮和韓國同時加入聯合國。當時的蘇聯,正處在解體之際——1991年9月6日,蘇聯的愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛三個加盟共和國宣布獨立。1991年12月25日,戈爾巴喬夫宣布辭去蘇聯總統職務。次日,蘇聯最高蘇維埃共和國院舉行最后一次會議,宣布蘇聯停止存在,蘇聯正式解體。

蘇聯解體的同時,東歐劇變,兩德統一。然而,朝鮮和韓國并沒有完成統一,原因何在?在歷史研究者劉紀堯看來——

就朝鮮半島本身來說,朝鮮曾是亞洲比較富裕的國家,盡管蘇聯解體使得朝鮮經歷“苦難行軍”,可憑借韓國的經濟實力,仍無法以兩德統一的方式去完成統一。韓國雖然在20世紀80年代以后發展迅猛,并且還是“亞洲四小龍”之一,但是與世界發達國家相比,仍有不小的差距。要知道,兩德統一前后,西德向東德的投資巨大。而這還是在東德遠比朝鮮富裕的基礎上。

朝韓兩國在統一的問題上,態度都很強硬,雙方誰也不肯讓步,這就給統一帶來了很大的困難。因此,目前朝韓不具備統一的主觀因素。

就國際因素來說,在蘇聯解體后,美國在朝鮮半島的軍事存在依然強大,并且美軍在日本駐扎更多。而在歐洲,蘇聯領導人戈爾巴喬夫在得到德國150億馬克的資金支持后,默許了兩德統一。“與此同時,朝韓兩國在統一的問題上,態度都很強硬,雙方誰也不肯讓步,這就給統一帶來了很大的困難。因此,目前朝韓不具備統一的主觀因素。” 劉紀堯表示。

前路何在

1953年朝鮮停戰以后,中國人民志愿軍陸陸續續從朝鮮撤出。1957年11月,毛澤東主動提出志愿軍全線撤軍。1958年10月26日,志愿軍最后一列運兵列車回國。1959年1月,志愿軍司令部、政治部、后勤部建制均撤銷。

1971年11月15日,中華人民共和國重返聯合國。1979年中美建交。1992年,中韓建交。

至于朝鮮和韓國的接觸交流,則從1985年的秋夕——亦即農歷八月十五開始。當時,朝鮮半島南北雙方紅十字會組織了由各50人組成的離散家族“故鄉訪問團”及演藝人員“藝術公演團”進行交流互訪。1992年,朝韓兩國設在三八線板門店的聯絡處開始運行。雙方開始通過熱線電話與對方聯系。2000年,經歷了半個多世紀的風風雨雨后,分隔在韓國與朝鮮的家庭終于迎來了重聚的機會——朝韓各有100人于當年8月15日乘飛機跨越北緯三十八度線,抹干50載思親淚,到分界線的另一方,與離散的親人重聚4天。

美國籃球明星羅德曼曾多次造訪朝鮮,成為金正恩的座上賓。

此后,朝鮮經歷金日成、金正日、金正恩三任領導人。盡管朝核問題一度引起世界關注與憂慮,然而,總體上,朝鮮也在尋求與世界接觸的機會。2018年6月12日、2019年2月27日到2月28日、2019年6月30日,美朝領導人三度會面。

在朝鮮半島局勢一度緊張的2018年,韓國外國語大學中國學系教授康埈榮曾在北京舉行的一次研討會上如是說:“1950年到1953年在朝鮮半島發生的戰爭,讓大量家庭離散,很多人亡故都回不了家鄉,這是民族的大悲劇。”在康埈榮看來,韓國應該盡量與朝鮮和解,避免發生戰爭。“韓國辛辛苦苦奮斗70多年,才有今天的成就,這就是我們不能再看到戰爭的原因。”康埈榮說。

李英根則對記者如此說:“比起上世紀50年代來,世界早已不是美蘇爭霸的格局了。中國和朝鮮半島,甚至曾經侵略過我們的日本,這些東亞國家,在古代有著友好交流。譬如中國徐福東渡的故事,在韓國,在日本堪稱源遠流長。我們應該吸取歷史的經驗教訓,未來共同創造東亞的繁榮穩定。”

就世界格局來看,早在蘇聯解體之前二十年,美國在西方世界主導的布雷頓森林體系已經瓦解,美元與黃金脫鉤。在美蘇爭霸的嚴峻時刻,時任美國總統尼克松秘密訪華,1979年中美建交。盡管至今四十余年歷經風雨,特別是今年以來,中美關系經歷了罕見的困難,然而,正如中國駐美大使崔天凱在使館舉行的2020年國慶中秋云端音樂招待會上所說,“我們堅決反對‘新冷戰和‘脫鉤,推動中美關系健康穩定發展的初心從未改變。”崔天凱還表示:“一個健康穩定的中美關系符合中美兩國利益,也是實現中華民族偉大復興、構建人類命運共同體的必然要求。中國的對美政策保持高度穩定性和連續性,始終愿本著善意和誠意發展對美關系,以只爭朝夕的精神推動兩國關系走上不沖突不對抗、相互尊重、合作共贏的正確軌道。”

面向未來,前路何方?可以說,抗美援朝給了中國以底氣和信心。和為貴,而和,是建立在不懼對手,有能力誓死捍衛民族尊嚴與底線的基礎之上的。連線70年,回顧當年,點看今朝,無論世界格局如何變化,這一基礎,對于中國來說,不會改變。有這股氣在,中國的未來,就是光明的。