二手服裝市場的前世今生

謝爾蓋·米納耶夫

盧旺達vs美國

在盧旺達首都基加利,像湯米·希爾費格這樣的大牌襯衫或足球衫只賣5~6美元。如果是一般品牌,價格會更低,畢竟都是二手貨嘛。莫斯科也如此,花上300盧布(約30元人民幣)就能買到大公司生產的襯衫,沒什么名氣的衣服更便宜,有時還按重計價。價格高低還取決于衣服的破損程度,不過這些衣服往往破損得并不嚴重,甚至根本就沒破損。

2016年,盧旺達政府將二手服裝的進口關稅從每公斤0.2美元提高到2.5美元。2018年3月,美國總統唐納德·特朗普說,在這種情況下,倒霉的是美國出口商,他們都為此丟了工作。他還表示,如果一意孤行,盧旺達將失去向美國出口新服裝時所享受的免稅資格,但盧旺達并未讓步。

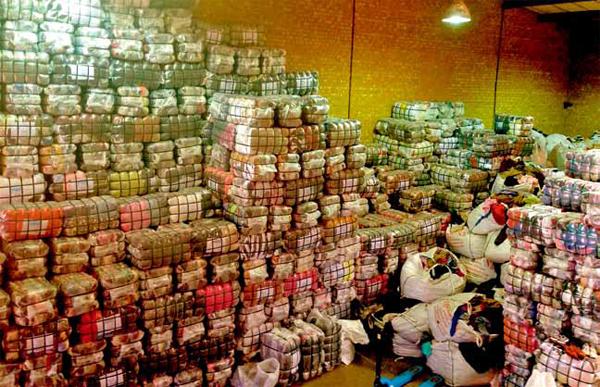

目前,全球二手服裝交易額為40億美元,70%的貨源來自北美和西歐,來自中國和韓國的部分二手服裝去了亞洲和東歐,但主要流向還是非洲。然而現在的趨勢是,很多發展中國家正在限制進口二手服裝。41個國家已經禁止或者以征收巨額關稅的形式幾乎禁止了二手服裝的進口業務,其中態度最堅決的是南非和印度。

工業大國的舊服裝主要來自社會機構的捐贈,在專門的商店出售,具有慈善性質。然而這種渠道得來的服裝,通常會超出本國窮人需求的一倍。因此多余的部分就被賣給了出口企業。例如英國以每噸315英鎊的價格出口二手服裝,每周賣出500噸左右。在二手服裝企業干活的基本都是東歐移民,他們將服裝分類、掛上標簽,并裝進塑料袋。

非洲國家二手商店銷售的男裝比女裝貴,因為男裝的需求量更大。而主要來自美國的大碼服裝卻并不受進口廠商的喜愛,因為得重新裁剪,這無形中又增加了一筆額外費用。

值得一提的是,二戰期間,美國的二手服裝在一定程度上受到了蘇聯中學生的青睞。在當時的莫斯科,相對富裕人家的孩子可以憑供應券購買蘇聯的布料,而窮人家的孩子只能穿美國運來的成品衣裙,雖說都是些舊衣服,但還是很受歡迎。

二手貨大陸?

非洲棉花和紡織品工業聯合會表示,從工業大國進口到非洲的一些衣服還有塑料袋包裝,是全新的,屬于廠家低價銷售的積壓物品,算是大甩賣。

但不管怎么說,目前非洲市場的衣服絕大多數都是二手貨。比如坦桑尼亞(人口約5000萬)每年進口5.4億件舊衣服、1.8億件新衣服,本國生產的新衣服只有2000萬件。

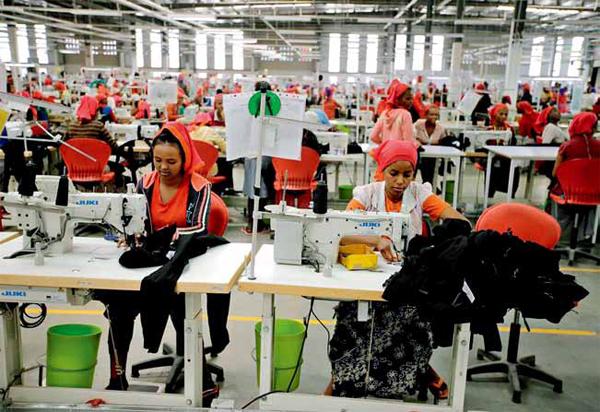

西方分析家對非洲深表同情。2008年多倫多大學公布的研究結果顯示,1981年至2000年,因為大量進口二手服裝,非洲國家紡織企業的就業率下降了一半。盧旺達服裝生產商抱怨說,他們很難參與競爭,因為從歐美地區進口的一件稍有磨損的足球衫,只相當于一瓶水的價格。

非洲二手服裝市場

從美國和歐洲涌入非洲市場的二手服裝

大量進口西方二手服裝的非洲國家仍未放棄自己的紡織工業。

與此同時,讓美國頭疼的不只有盧旺達(這個有1200萬人口的國家并不是二手服裝的主要市場),還有烏干達、坦桑尼亞和肯尼亞這幾個堅決拒絕進口二手貨的國家。

二手服裝對傳統觀念的影響

全球二手服裝貿易的蓬勃興起始于20世紀90年代初,交易額在10年內增長了10倍,達到每年10億美元。這種現象引起了廣泛爭論。研究人員認為,它提高了進口國的就業率,特別是服務業、運輸業、清洗業和二手服裝再加工行業。另外,窮人也能以低廉的價格買到衣服了。然而很多分析家強調,大量的二手服裝正在摧毀當地的紡織品經濟。

2003年以前,二手服裝在某些非洲國家創下了令人吃驚的銷售紀錄。在肯尼亞和喀麥隆,二手服裝占成衣進口總量的80%,盧旺達占90%,而在中非共和國,幾乎所有進口的紡織品都是二手貨。此外,二手服裝的消費者占非洲居民的1/3,95%的加納居民穿的都是二手服裝,津巴布韋是95%,突尼斯是60%。

在突尼斯,人們通常只在特殊場合才穿新衣服,新衣服價格昂貴,所以平時他們更愛穿便宜的二手貨。持這種著裝觀念的,還有津巴布韋和肯尼亞居民。

上述數據表明,上世紀末,發展中國家尤其是非洲國家的文化觀念發生了重大改變,即從傳統服飾過渡到歐洲服飾,當然,主要也是為了省錢。

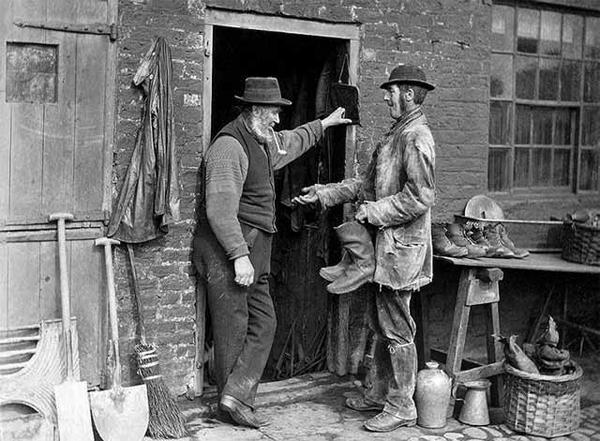

二手服裝和貴族

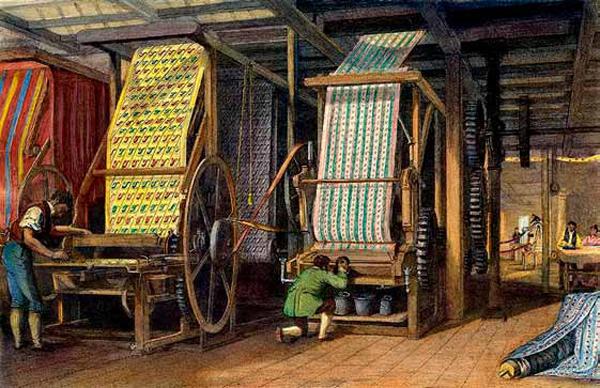

有傳言說,“二手貨”(second hand)一詞源于英國中世紀。當時的國王喜歡將自己的衣物賞賜給表現優秀的下屬,得到這種獎勵的人很有面子,因此那時的二手貨不含半點兒污辱的意味,更像是一種地位的象征。英國工業革命以前,二手貨不僅受到國王心腹的垂青,在老百姓中也很普及,因為新衣服實在太貴了。后來,隨著織布機的廣泛應用,服裝的價格逐漸降低。

文藝作品中的二手貨

19世紀,美國的文藝作品中出現了有關“二手貨”的描述。作家兼黑人權利捍衛者布克·華盛頓就曾在他的自傳體小說《超越奴役》中寫道:“我在漢普頓住過一陣子,我沒有幾本書,也沒什么衣服。阿姆斯特朗將軍有個經常檢查年輕人的儀表是否整潔的習慣:皮鞋要閃閃發亮,衣服得干干凈凈。學習和工作都穿同一件衣服的我要始終保持整潔,實屬不易。‘二手貨成了我的救星,那些衣服都是裝在桶里從北方運來的。這些桶子真是窮苦大學生的福音啊。”

舊時的工業大國二手店

19世紀美國文學作品中的舊貨交易場景

工業革命使紡織品價格降低,消費者也買得起新衣服了。

弗朗西斯·韋伯也是非裔美國人,他在1857年出版的小說《哈利夫婦和他們的朋友》中詳細描繪了二手商店的情形。

19世紀,美國的文藝作品中出現了有關“二手貨”的描述。

匆忙喝完第二杯咖啡后,斯蒂芬先生出了家門,向公共馬車站走去,不一會兒就來到了本城的貧困地區。這里有幾家二手服裝店,顧客大多是在當地市場做買賣的村民——他們很清楚,“二手貨”的意思就是便宜。斯蒂芬先生在一家商店門前停了下來。商店里掛著幾件破損程度不一的大衣,它們是最近20年時裝行業演變發展的見證。有的大衣看上去相當體面,有的則破舊不堪。帽子想必是革命前的舊款式,旁邊還擺著幾雙漆皮鞋。坐在柜臺后面的就是我們的朋友金奇。

“你好,親愛的斯涅克,這家古董店是你開的嗎?”

“我不叫斯涅克,這也不是古董店。您有什么需要嗎?”

“我要一件大衣,合不合身無所謂。給我來一件最不好的。”

一位有斯蒂芬先生這樣儀表的先生竟會提出這種請求,著實讓金奇吃驚,不過他還是麻利地拿出了一件稍微有點兒磨損的大衣。

“這件不行,我要那件。”斯蒂芬指了指一件樣式頗為奇特的大衣。

“它不適合像您這樣的紳士,先生。”

“這得由我來判斷。多少錢?”

“您付一美元就行。”

“我買了。再給我來條褲子。”

褲子拿來了,斯蒂芬挑了一條喜歡的。隨后又選了一頂舊帽子。全部選好后,金奇把他領到試衣間。換裝后的斯蒂芬模樣大變,這讓金奇倍感吃驚。

“您簡直判若兩人了!”

斯蒂芬先生照了照鏡子。變化如此明顯,連他自己都覺得驚訝。

“真沒想到,一套衣服竟會讓我變了個人。包起來吧,明天照這個地址送到我家去。”

[編譯自俄羅斯《商人》]

編輯:侯寅