光伏產業的變遷和現狀

在全球氣候變暖及化石能源日益枯竭的大背景下,可再生能源開發利用日益受到國際社會的重視,大力發展可再生能源已成為世界各國的共識。2015年11月30日,國家主席習近平出席氣候變化巴黎大會開幕式并發表題為《攜手構建合作共贏、公平合理的氣候變化治理機制》的重要講話。他承諾,中國將于2030年左右使二氧化碳排放達到峰值并爭取盡早實現,2030年單位國內生產總值二氧化碳排放比2005年下降60%~65%,非化石能源占一次能源消費比重達到20%左右。

為實現上述目標,發展可再生能源勢在必行。各種可再生能源中,太陽能以其清潔、安全、取之不盡、用之不竭等顯著優勢,已成為發展最快的可再生能源。開發利用太陽能對調整能源結構、推進能源生產和消費革命、促進生態文明建設均具有重要意義。

光伏產業是我國具有國際競爭優勢的戰略性、朝陽性產業。近年來,在政策引導和市場需求雙輪驅動下,我國光伏產業快速發展,產業規模迅速擴大,產業鏈各環節市場占有率多年位居全球首位,已經成為世界上重要的光伏生產大國和光伏應用大國。

本文將從光伏的誕生、產業鏈主要環節、技術路線和產品價格、應用等角度,分析光伏領域這些年的提質、降本、增效成果。

光伏的誕生和早期應用

我們的能源利用分成一次能源和二次能源,自然存在的能源,比如太陽能、煤炭、石油、核能、水力、風力、生物質能都是一次能源,太陽能熱水器,燒煤的蒸汽機,風力磨坊或者燒柴做飯基本都是對一次能源的直接利用,但這些利用方式在今天的社會中只占極小的份額。我們直接利用的能源基本都是加工能源,也就是二次能源,例如電力、汽柴煤重各種成品油,煤氣、焦炭等等。在所有二次能源中,電力幾乎是絕對的核心,大部分的一次能源用來發電,電力也最廣泛地應用在生活、生產的各個環節。

人類發電基本只基于兩種原理:電磁效應和光電效應。

電磁效應,由邁克爾·法拉第在1831年發現,粗疏描述即:只要穿過閉合電路的磁通量發生變化,閉合電路中就會產生感應電流。之后,各種發電機和電動機都是基于此原理。把各種形式一次能源,不論化學能還是核能,轉化為熱能,燒開水,再把熱能轉化為機械能驅動轉子——磁場在線圈中運動,最終轉化為電能。或者由水力、風力、潮汐、或者內燃機、燃氣輪機的高溫燃氣直接驅動轉子,產生電能。

光電效應,則是由赫茲在1887年發現,并在之后由愛因斯坦做出完整解釋。在高于某特定頻率的電磁波照射下,某些物質內部的電子吸收能量后逸出而形成電流,即光生電。光伏效應則是光電效應的一種特例,當受光物質是不均勻半導體時,電磁波使其不同部位之間產生電勢差,這一現象最早在1839年,由時年僅19歲法國科學家貝克雷爾在一次實驗錯誤中偶然發現。不同于電磁效應中機械能和電能的相互轉化,光伏效應實現的是光能向電能的轉化,這可以實現對地球的主要能量來源——太能輻射的直接利用。

但光伏發電實用化是一個漫長而艱難的過程。

1883年,美國科學家查爾斯·弗里茨在鍺片上鍍上一層硒金屬電極,建立了第一塊光伏電池,雖然轉換效率只有1%,而且成本極高,但這仍然為人類打開了一扇新的能源大門。

19世紀下半期,電磁學奠基人麥克斯韋,提出了“麥克斯韋方程組”,為光電效應的研究提供了基礎。1907年,愛因斯坦提供了基于光子的量子假設為光電效應提供了完整的理論解釋,并因此獲得1921年諾貝爾物理學獎。1912年至1916年,美國實驗物理學家米利肯通過實驗證實了愛因斯坦對光電效應的猜想,繼而因此獲得1923年諾貝爾物理學獎。

在理論之后,是漫長的工程和技術探索。1916年,波蘭化學家揚·柴可拉斯基發現了提純單晶硅的拉晶工藝。1940年,美國半導體專家拉塞爾·奧爾制造出了固態二極管的基本結構p-n結,為光伏發電向工業領域的進發奠定了基礎。1954年,美國貝爾實驗室的科學家首次制造出實用的單晶硅太陽能電池。轉化效率為6%,同年,科學家發現了砷化鎵有光伏效應,并在玻璃上沉積硫化鎘薄膜,制成了第一塊薄膜太陽電池。1958年美國的第二顆人造衛星開始使用光伏電池。此時光伏電池高昂的制造成本也幾乎只有更加昂貴的航天應用才能接受。

1976年,澳大利亞政府決定通過光伏電池站運營內陸地區的整個電信網絡。光伏電站的建立和運營非常成功,提高了世界范圍內對太陽能技術的信心。1980年起,墨西哥灣的小型無人駕駛石油鉆井平臺開始配備太陽能電池組件,并以經濟性和實用性的優勢逐漸取代了以前使用的大型電池。1983年起,美國海岸警衛隊開始使用光伏為其信號燈和導航燈供電。這時的光伏電池已經開始成為為不便接入電網的獨立系統提供電力的重要方式

1990年代起,屋頂光伏開始興起,首先是瑞士蘇黎世的個別建筑物開始實驗性安裝屋頂光伏系統。1991年,德國啟動1000個屋頂計劃,同時“電力上網法”規定公用事業公司必須從小型可再生能源發電廠獲取電力。1994年、1997年,日本、美國相繼啟動百萬屋頂計劃。2010年,德國光伏系統總的額定功率超過10GW。

光伏產業現狀

1.光伏產業的政策變遷

光伏產業長時間都是依靠政策支持得以發展的行業,表1總結了部分在光伏行業發展歷程中有重要意義的政策文件,從政策變遷中,我們也可以窺見光伏產業的發展過程。

2.光伏發電成本曲線

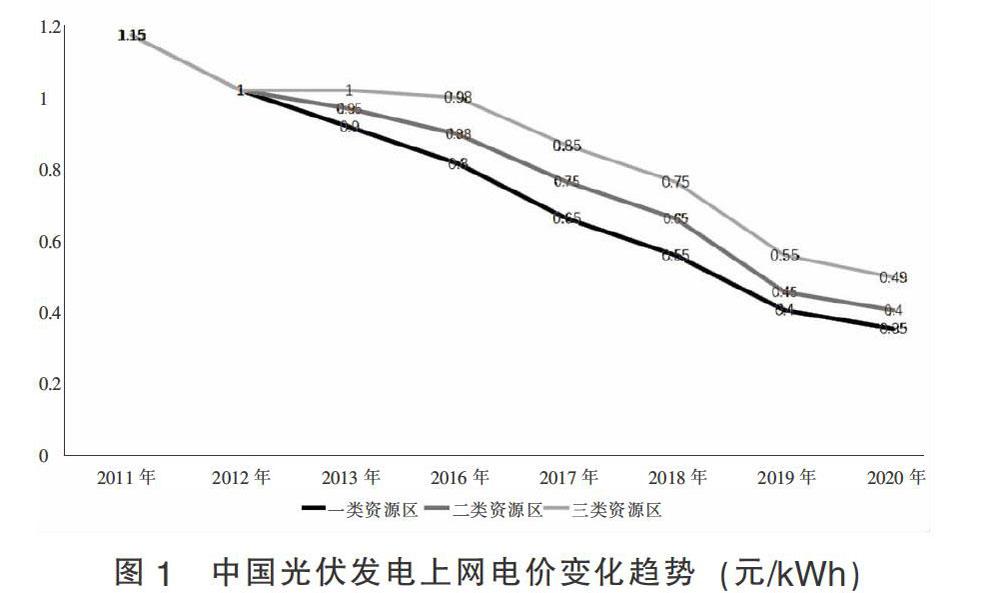

從圖1來看,光伏發電度電成本在2017年以后快速下降,目前在全國范圍已經低于0.5元/kWh,在部分光照資源非常好的地區已經低于0.35元/kWh。據統計,一、二、三類資源區燃煤發電標桿上網電價平均為每千瓦時0.2656元、0.3588元和0.4043元,這意味著光伏發電上網電價與燃煤發電上網電價越來越接近,對國家財政補貼的依賴程度不斷下降,實現全面無補貼平價上網指日可待。

3.全球光伏發電裝機

根據國際可再生能源署(IRENA)統計,2019年底,全球可再生能源發電裝機達2537GW。其中,光伏發電占比約為23%,規模586GW。2019年,全球新增可再生能源發電裝機約176GW,其中,光伏發電98GW,同比增長20%。

從地區分布看,亞洲繼續引領全球光伏產業發展,2019年新增光伏裝機56GW,占全球的60%。中國、印度、日本、韓國和越南是2019年新增裝機最多的國家,美國、澳大利亞、西班牙、烏克蘭和德國也有較大增長。

4.中國光伏發電裝機

根據國家能源局統計,2019年全國新增光伏發電裝機3011吉瓦,同比下降31.6%,其中集中式光伏新增裝機1791萬千瓦,同比減少22.9%;分布式光伏新增裝機1220萬千瓦,同比增長41.3%。光伏發電累計裝機達到204.3吉瓦,同比增長17.3%,其中集中式光伏141.67吉瓦,同比增長14.5%;分布式光伏62.63吉瓦,同比增長24.2%。2019年全國光伏發電量達2243億千瓦時,同比增長26.3%,光伏利用小時數1169小時,同比增長54小時。

在光伏裝機的結構上,從近5年國內裝機數據(見表2)看,分布式光伏正憑借其經濟性優勢和靠近用電側的優勢,占比穩步提升。

未來的光伏發電成本下降

IRENA在2019年11月發布了《FUTURE OF SOLAR PHOTOVOLTAIC》報告,其中指出,到2050年,太陽能光伏可以滿足全球四分之一的電力需求,到2030年,全球太陽能光伏裝機將達到2400GW,到2050年可能超過8000GW,大約為2018年水平的18倍。這意味著,到2030年,每年全球新增光伏裝機應達到270GW,到2050年每年新增光伏裝機超過370GW,是2018年(94GW)的4倍。

從地區看,亞洲將繼續主導太陽能光伏的使用,裝機容量將超過50%,其次是北美(20%)和歐洲(10%)。目前,與所有化石燃料發電來源相比,太陽能光伏發電的水平成本(LCOE)已經具有競爭力,并將隨著安裝成本下降、效率提高而進一步下降。2018年,太陽能光伏的LCOE約為0.085元/kWh,到2030年將降至0.02~0.08美元/kWh,到2050年可降至0.014~0.05美元/kWh。

對中國而言,已經有超過5GW上網電價與燃煤發電標桿上網電價持平、甚至低于燃煤發電電價的光伏發電項目并入電網,這意味著在部分地區,光伏發電的成本已經與燃煤發電相當,甚至達到更低水平。預計到2030年,光伏將超越水電,成為最低價的能源,其累計裝機規模將突破600GW,在全國電力裝機中的比重持續上升。

2020年是中國光伏產業有國家財政補貼的最后一年,也是光伏產業實現全面平價上網的關鍵之年。可以預見,光伏能源將從2020年開始,從新能源成長為主流能源。