全麻復合連續椎旁神經阻滯對食管癌患者術中血流動力學及術后VAS評分的影響

河南省新鄉市中心醫院(453000)張毅

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取我院2016年8月~2018年9月食管癌手術患者78例,根據麻醉方案不同分為對照組(n=39)與觀察組(n=39)。對照組女15例,男24例,年齡21~70歲,平均年齡(49.82±7.29)歲;觀察組女17例,男22例,年齡19~73歲,平均年齡(50.18±7.46)歲。兩組基本資料均衡可比(P>0.05),本研究經醫院倫理委員會批準同意。

1.2 方法 兩組入手術室后均常規監測中心靜脈壓、心電圖等。對照組給予全麻。麻醉誘導:給予芬太尼2~4μg/kg,咪達唑侖0.03mg/kg,羅庫溴銨0.6mg/kg、依托咪酯0.3mg/kg,靜脈注射。麻醉維持:給予苯磺順阿曲庫銨1~2μg/(kg·h)、丙泊酚4~8mg/(kg·h),靶控輸注,維持腦電雙頻指數(BIS)40~60,清醒后拔管,以電子鎮痛泵靜脈自控鎮痛。觀察組給予全麻復合連續椎旁神經阻滯。取側臥位,弓背屈曲,超聲(高頻線陣探頭,7MHz)引導下行椎旁間隙穿刺置管。T4棘突下緣旁2~3cm為穿刺點,平面進針,到達椎旁間隙后注入15~20ml0.375%羅哌卡因,15min后對麻醉平面進行測試,固定后進行麻醉誘導。麻醉誘導、麻醉維持及術后鎮痛同對照組。

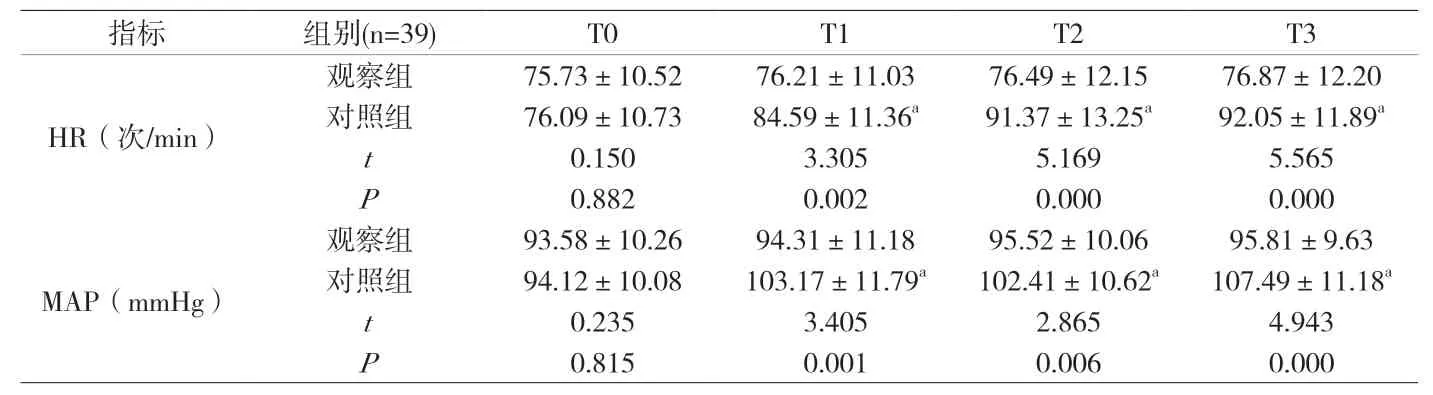

附表 兩組HR、MAP對比()

附表 兩組HR、MAP對比()

注:與同組T0相比,aP<0.05。

指標 組別(n=39) T0 T1 T2 T3 HR(次/min)觀察組 75.73±10.52 76.21±11.03 76.49±12.15 76.87±12.20對照組 76.09±10.73 84.59±11.36a 91.37±13.25a 92.05±11.89a t 0.150 3.305 5.169 5.565 P 0.882 0.002 0.000 0.000 MAP(mmHg)觀察組 93.58±10.26 94.31±11.18 95.52±10.06 95.81±9.63對照組 94.12±10.08 103.17±11.79a 102.41±10.62a 107.49±11.18a t 0.235 3.405 2.865 4.943 P 0.815 0.001 0.006 0.000

1.3 觀察指標 對比兩組入室后(T0)、插管后(T1)、切皮后5min(T2)、拔管前(T3)心率(HR)、平均動脈壓(MAP);對比兩組術后2h、12h疼痛程度,以視覺模擬評分法(VAS)評估,0~10分,10分:劇痛,0分:無痛。

1.4 統計學分析 運用SPSS21.0分析數據,計量資料以表示,t檢驗,P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

2.1 HR、MAP T1、T2、T3時觀察組HR、MAP低于對照組(P<0.05)。見附表。

2.2 VAS評分 觀察組術后2h、12hVAS評分(2.09±0.48)、(1.48±0.52)較對照組(3.26±0.57)、(2.47±0.49)低(P<0.05)。

3 討論

全麻下行食管癌根治術,易出現術中血流動力學波動過大,且手術創傷大,術后疼痛劇烈,PCIA很難取得理想的鎮痛效果。連續椎旁神經阻滯運用簡便,且創傷小、鎮痛效果好[1]。同時,近年來,可視化麻醉技術發展迅速,超聲引導下胸椎旁神經阻滯在臨床中的應用越來越廣泛。超聲定位可準確顯示神經所在位置、進針路徑、局麻藥擴散范圍等,穿刺入路清晰,顯著減少穿刺并發癥發生、局麻藥用量[2]。本研究結果顯示,T1、T2、T3時觀察組HR、MAP低于對照組(P<0.05)。表明全麻復合連續椎旁神經阻滯應用于食管癌手術患者,可促進血流動力學指標穩定。分析其原因在于,連續椎旁神經阻滯可較為完善的對傳入神經(支配手術區域)進行阻滯,術中刺激強度變化時,未引起傳入神經傳遞的疼痛信號改變,使得全麻的麻醉深度較為穩定,并避免刺激強度變化引起應激水平差異,而導致血流動力學波動。本研究結果還顯示,觀察組術后2h、12hVAS評分低于對照組(P<0.05)。表明全麻復合連續椎旁神經阻滯應用于食管癌手術患者,可降低術后疼痛程度。提示連續椎旁神經阻滯可提供持久、完善的鎮痛作用。

綜上可知,全麻復合連續椎旁神經阻滯應用于食管癌手術患者,可促進血流動力學指標穩定,降低術后VAS評分。