多媒體強化教育在老年冠心病病人介入治療圍術期的應用

洪 艷,董 潔,吳秀菊,程 云,吳建瑾

隨著冠心病動脈血液循環重建技術的普及,越來越多的老年冠心病病人接受了冠狀動脈介入或搭橋手術[1]。而老年病人的感知能力下降,使護理人員在健康教育的實施過程中會出現許多問題,從而影響健康教育的效果,不利于疾病的治療和預防。我科自2008年12月采用多媒體技術對老年病人進行強化健康教育,效果良好。現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇2008年12月—2009年11月在我院心內科初次擬行選擇性冠狀動脈造影及冠狀動脈內支架置入術的認知正常老年病人162例,其中男94例,女68例;年齡65歲~90歲;105例行冠狀動脈造影,57例行冠狀動脈造影+冠狀動脈內支架置入術。隨機分為觀察組和對照組,每組81例,兩組選擇性冠狀動脈造影均采用下肢股動脈穿刺法。

1.2 方法 兩組的健康教育均由臨床經驗及專業素質較高的護師進行講解。

1.2.1 觀察組 ①多媒體的播放。選擇在冠狀動脈造影術前1 d下午在病人床邊進行多媒體健康教育宣傳片的播放,在播放的同時,由1名臨床經驗豐富、專業素質較高的護師配合多媒體向病人及家屬講解冠心病的疾病知識和介入手術的過程,幫助老年病人掌握相關知識,了解術前、術中、術后的注意事項。②強化教育。分別在術前、術中、術后對當時的關鍵注意點進行強化教育。術前:禁食、禁水等的具體要求,病人自身準備的情況,尤其對接臺手術的病人,需再次與其溝通,及時告知手術的進展情況,并訓練病人在單側肢體制動的情況下完成1次床上排尿。術中:由導管室的護士介紹手術室的環境、麻醉的方法、手術的體位,以緩解病人緊張情緒;時刻注意病人對介入手術的反應和生命體征變化,以保證手術的順利進行。術后:再三強調病人術側肢體的制動要求、多飲水等注意事項,從而減少術后并發癥的發生。③多媒體健康教育宣傳片的制作。按冠心病的病因、發病率、癥狀、診斷標準、冠狀動脈造影及冠狀動脈內支架置入術的臨床意義、優點、具體操作過程、術后康復鍛煉等內容制作成宣傳片。冠狀動脈造影和冠狀動脈支架置入術的手術進程及術后再狹窄的原因和預防措施,均以Flash動畫的形式表現,其中配以專家的解釋并穿插文字說明。片長20 min。

1.2.2 對照組 按一般護理常規進行健康教育,口頭告知手術過程、注意事項,不觀看多媒體宣傳片,也不強化教育。

1.3 效果評價

1.3.1 病人對健康教育依從情況的評價 根據術前、術中、術后健康教育的條目由同1名護士來判斷病人是否依從,并給出評分,評分在5分以上者為依從性較好者。比較兩組病人對健康教育依從情況。

1.3.2 滿意度 采用自行設計的滿意度調查表在病人出院前對護理人員的滿意度進行測評。兩份調查表均由專家審核通過,共發出問卷162份,回收合格問卷 162份,合格率100%。

1.4 統計學方法 采用SPSS 16.0進行統計分析。比較兩組病人圍術期對健康教育依從情況以及病人對護理工作的滿意度。

2 結果

2.1 兩組病人一般情況 對照組年齡74.12歲±5.21歲,觀察組75.26歲±6.07歲。兩組病人一般情況見表1。

表1 兩組病人一般情況例

2.2 兩組病人對健康教育依從情況比較(見表2)

表2 兩組病人對健康教育依從性情況 例

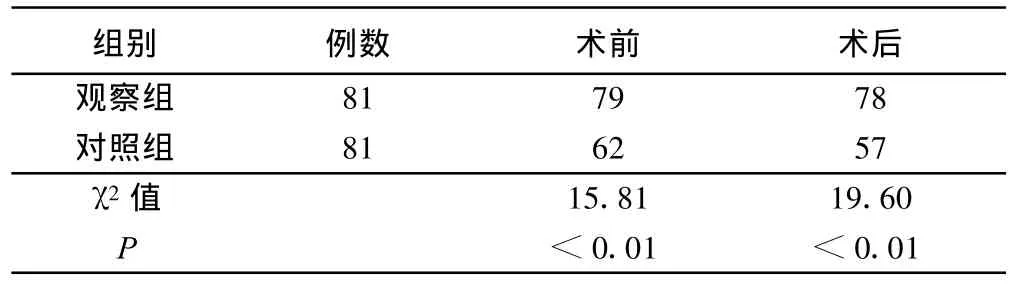

2.3 兩組病人滿意度比較(見表3)

表3 兩組病人滿意度比較

3 討論

3.1 多媒體強化健康教育模式用于冠心病介入治療老年病人的優勢 健康教育可以讓老年人掌握健康的基本知識和保健的基本技能,改變不良的生活方式,提高自我保健能力,預防和延緩疾病的發生發展,同時對臨床治療也具有積極意義[2]。但由于老年病人生理機能退行性變化,對老年人的健康教育常會遇到以下問題:①老年人均有不同程度的記憶力減退,特別是近期記憶力的減弱,對健康教育的接受能力較差,易遺忘,需對其采取重復地強化教育,以增強其記憶能力。②感官能力的衰退,老年人的視覺、聽覺出現了明顯衰退,因此需要近距的進行講解、宣教。③隨著年齡的增長,思維過度改變,反應速度慢,語言溝通障礙,所以需要通俗易懂、形式多樣化的宣教材料。④老年人體力下降,注意力不夠集中,因此進行健康教育的時間要選擇在下午老人午睡后,每次30 min為宜[3],并且少量多次,強調關鍵注意點。

但是,目前冠心病介入治療的健康教育方式還停留在口頭或書面形式,教育手段呆板,教與學缺乏互動,示范操作難以規范,容易產生偏差[4],如此簡單的健康教育方式對于老年人來說就更加難以接受,再加上動脈粥樣硬化斑塊的形成,冠狀動脈狹窄、球囊、支架、血管再通等概念很難用通俗的語言表達,而通過多媒體健康教育宣傳片的播放,護師耐心、細致的講解,使老年病人能提前熟悉導管插入、冠狀動脈造影、球囊擴張、置入支架等手術過程,從根本上消除病人的思想顧慮,增加介入治療的信心,促使病人更好地主動配合各項診療活動的實施,增強病人自我護理的意愿,以促使病人更快的恢復健康。

3.2 多媒體強化健康教育模式有利于護患之間的溝通和提高滿意率 病人既是教育的接受者,又是教育的評價者,它是一種雙向交流的過程[5]。對老年病人進行系統的、全程的、連續的、有針對性的強化教育,并隨時解答病人的疑問,使病人能了解疾病實施、手術過程,增加手術的透明度,提高病人對手術的安全感和信任度。此外,隨著年齡的增長、生理上的變化,新老疾病的困擾使老年人產生失落感、懷舊感、孤獨感、憂郁感[5]。多媒體強化健康教育的模式讓老病人感到自己被重視的程度得到了很大的提高,并且有效地提供了護患之間相互溝通的機會,從而使滿意率明顯提高。

4 小結

多媒體強化健康教育的模式符合現代老年病人的對健康教育要求,能彌補老年病人生理上、心理上的缺陷,容易被老年病人接受,健康教育質量和滿意率有了顯著提高。同時,只有健康教育過程的系統化、科學化,才能真正體現以病人為中心的護理理念。

[1]劉小慧,康俊萍,杜昕,等.影響老年冠心病患者血運重建術后死亡的危險因素[J].中華心血管病雜志,2007,35(8):701-702.

[2]吳媚.老年慢性病患者健康教育研究[J].中華老年學雜志,2004,24:281-282.

[3]張君毅,毛艷麗,張香云.老年冠心病患者的健康教育[J].現代中西醫結合雜志,2009,18(4):468-469.

[4]李琪.健康教育對冠心病病人依從性及生活質量的影響分析[J].全科護理,2010,8(9B):2355-2356.

[5]白平.健康教育對老年冠心病病人影響的觀察[J].家庭護士,2008,6(3B):739-740.