知識共享角度下的社會化問答社區用戶分類

——以知乎為例

張建同 褚威超

(同濟大學 經濟與管理學院,上海 200092)

1 文獻綜述

隨著虛擬社區的日益增長,越來越多的學者加入到虛擬社區的研究中。為探究用戶價值和用戶創利能力,學者們已經從不同的角度對用戶進行分類,希冀為社區制定完善的管理政策。

早期學者主要以用戶的參與程度為切入點來進行用戶分類。Armstrong和 Hagel根據用戶的參與程度及價值兩個維度將用戶劃分為購買者、貢獻者、潛水者、瀏覽者,其中購買者往往被認為最有價值,瀏覽者價值最低。Kozinets根據用戶行為和消費行為將虛擬社區的成員定性分為瀏覽者、社交者、貢獻者、內部者,但未考慮這兩個指標量化的過程。同時,他也提出虛擬社區可以通過文化和社會強化消費來提升用戶的忠誠度,使得游覽者和社交者“升級”為貢獻者和內部者。Wang和Fesenmaier從用戶參與與用戶貢獻角度出發,通過構建結構方程提出了類似的分類,將用戶分為游客、社交者、貢獻者和內部者,為旅行社區提供有關關系營銷和品牌建設的指導意見。

近年來,研究學者則多從用戶之間的互動行為以及用戶發帖行為等更為細致的角度出發,且研究的主體大多為社會化問答社區。毛波和尤雯雯以發帖數、回帖數、原發文章、精華數為衡量指標,利用層次性聚類與相似性聚類,將知識共享性虛擬社區成員分為領袖、呼應者、瀏覽者、共享者與學習者五類,為分析虛擬社區成員行為模式提供了基礎。彭希羨等用計量學的方法,并利用決策樹、相關性分析和關聯規則對新浪微博的用戶進行了分析,基于關注數、粉絲數、微文量將用戶分為8類。陳娟等運用層次聚類法構建了以粉絲為因變量的Tobit模型,將用戶細分為信息搜尋型、專家型和自我學習型。

除了聚類法、計量法等,社會網絡分析在用戶分類領域中也日趨流行,這主要得益于社會網絡分析可以很好地量化用戶之間的互動性行為。宮輝和徐渝根據虛擬社區用戶關注與被關注變量,利用社會網絡分析將社區成員分為精英型、實力型、活躍型和孤獨型四類,并為社區信息傳播改善提出指導意見。何黎等以點度中心度為衡量指標,篩選出微博中的核心用戶,為構建微博社區提供指導性的意見。Toral等以點出度和中間中心度為指標,將社區成員分為外圍用戶、正式成員和社區成員。徐小龍和黃丹則從虛擬社區成員的互動行為出發,提出了更為詳細的衡量指標,分別是主帖量、點入度、點出度、交往規模、互動程度和帖子內容。谷斌等從知識共享中心度和用戶價值出發,利用聚類和社會網絡分析將人大經濟論壇分為核心用戶、咨詢者、邊緣用戶、信息獲取者。

此外,社會網絡分析在知識共享領域也占據主要地位。李長玲等為評估企業內部知識的傳播效率,利用社會網絡分析中密度、中心勢、小世界分析三個指標,從知識共享的網絡角度對企業內部知識的傳播效率進行了分析,通過實證分析得出,網絡密度越大,知識交流的密度越大,知識的傳播效率也就越高。劉佩、林如鵬采用內容分析和社會網絡分析探討知乎用戶的知識共享與知識分享行為,發現知乎社區呈現典型的“小世界”網絡關系,并根據分析結果為社區提出改善建議,促進知識共享效率提升。王忠義等利用社會網絡分析和熵權法分析了知識領袖在網絡問答社區中的知識能力和傳播影響力,并根據網絡的“小世界”特征,提出了一種基于Cowan模型的知識共享模型,并根據實證結果提出了改善建議,以提升用戶在社會化問答社區的學習效果。

綜合以上文獻,定量分析是當下研究的主流趨勢。在用戶分類上,研究學者多從用戶之間的互動性行為角度出發,構建詳細的分類指標,且分類結果也愈發細致。研究學者也會用聚類法、計量法、社會網絡分析進行實證研究,并為社區提出改善意見。考慮到知乎的固有屬性——知識共享,本文將從知識共享的角度出發,通過網絡圖和社會網絡分析評估當今知乎社區的知識共享現狀,并對知乎用戶進行分類,最后為社區提出一些相應的改善意見。

2 成員分類模型構建

在社會化網絡問答社區中,為了解決分類模型指標過于單一的問題,需要從多個維度對用戶進行分類。結合社會化問答社區的特征,用戶在社區中主要存在兩種關系:(a)用戶之間的關系,即用戶知識共享中心度。其建立在用戶間的特征行為上,即點贊、評論、關注、受關注等,反映了知識的共享以及傳播情況。(b)用戶與社區之間的關系,即用戶價值。其表現在用戶自身的行為上,即其登錄社區的頻率、文章數、提問數等,反映了用戶的自身價值。因此,針對社會化問答社區的特點,本文采用了一個二維的用戶分類模型,并對各個維度下具體的指標做出了改進,兩個維度分別是用戶知識共享中心度和用戶價值。

2.1 用戶知識共享中心度

用戶知識共享中心度表示用戶之間的知識共享與傳播情況,在虛擬社區中,它反映了某一用戶成為網絡中一個中心的程度。中心度越高的個體,越有可能是網絡中的一個中心,即“意見領袖”,其與更多用戶存在關系。在社會網絡分析中,中心度的指標有多種,如點度中心度、中間中心度和接近中心度。基于社會化問答社區的特征,本文將選取點度中心度和中間中心度來構建用戶知識共享中心度指標。具體原因如下:

(1)點度中心度反映了用戶的影響力和權威性。本文將采用點出度,即用戶的關注作為具體指標。由于點入度(粉絲)往往過于龐大,點出度與其差距較大,因此兩者不宜同時使用。另外,龐大的數據會使得網絡圖過于混亂、結果不夠明顯,因此點入度并不適宜。此外,點出度與點入度相比,前者是主動性行為,更具有代表性。

(2)中間中心度則反映了在知識共享途徑上目標用戶對其他用戶的控制能力。在虛擬社區中,一部分用戶可能未和很多用戶建立直接聯系,但其卻和一些關鍵的核心用戶有著緊密的聯系,從而影響到外圍的用戶,發揮著間接的作用。

2.2 用戶價值

RFM模型是典型的傳統用戶價值模型,Bult和Wansbeek對其做出了如下解釋:(a)最近一次消費(R):顧客最近一次的購買行為和分析時間的間隔天數。(b)消費頻率(F):計算期內顧客購買產品或服務的次數。(c)消費金額(M):計算期內客戶購買的總金額。

此外,該模型被廣泛應用于多個領域。Tsai和Chiu基于客戶采購產品類型和歷史記錄對用戶進行分類,并利用RFM模型分析各類用戶的購買能力,為營銷策略提供依據。劉偉和丁志慧則將RFM模型應用于虛擬社區中,從而構建了LAT模型,該模型的衡量指標為近度、頻度、值度。他以五菱車友會論壇作為實證對象,利用聚類分析將用戶分為重要成員、瀏覽者、沉沒成員三類。

對于虛擬社區而言,LAT模型的三項指標可以比較好地反映用戶在虛擬社區的個人價值,但其選取的指標本質上只考慮了用戶的訪問時間和用戶的貢獻程度兩個維度。但在社會化問答社區中,就知乎而言,用戶還存在獲得感謝數、獲得贊同數等指標,這些指標可以很好地反映該用戶被其他用戶認可的程度。因此,綜合考慮時間、文章、獲得贊同數等指標,可使得后續分類更具代表性。但考慮到初始指標數量過多,因此需要對其進行因子分析,來選取新的衡量指標作為用戶的分類標準。

2.3 模型構建

綜上,用戶在社會化問答社區中僅存兩種社會關系:(1)用戶之間的關系;(2)用戶與社區的關系。本文將以用戶的關注行為作為用戶之間關系的衡量指標,以用戶的文章數、專欄數等作為用戶與社區關系的衡量指標。考慮到知乎社區的固有屬性——知識共享,因此將上述兩種關系定性為用戶知識共享中心度和用戶價值。每一個維度下用戶都可以被分為3類,即低、中和高,從而形成3×3的矩陣,共9種類別。但考慮到過多的類別可能會造成彼此之間的界限過于模糊,且各類別的特征不夠鮮明,因此后續將對分類結果做進一步完善與優化,共得到5種類別。

3 數據獲取與處理

本文利用Python爬取知乎的用戶數據。數據爬取的基本思想是從某一用戶(初始用戶)開始,首先獲取他的個人信息以及他的粉絲和關注列表,之后二次遞歸遍歷上述列表中每一個用戶的個人信息及他們各自的粉絲和關注列表,并將數據存儲到數據庫MongoDB中。其中,初始用戶最好具有代表性,即所謂的領袖人物,其延伸開來的社交網絡在一定程度上可以作為社區的縮影。這類用戶在社區中比重很小,但是其往往有很大的粉絲數。因此,選取的初始用戶要確保其粉絲數上萬,從而保證爬取到的用戶數據量充足且可以較好地反映社區現狀。在爬取過程中,獲取的用戶信息主要涉及用戶的姓名、用戶類型、關注列表的姓名等,具體見表1。

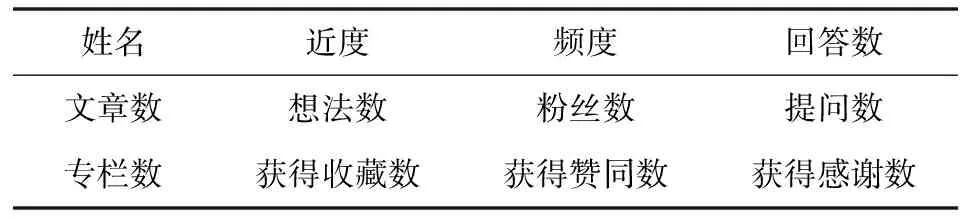

表1 用戶的信息列表

第一部分數據共收集到6624名用戶的個人信息,截止時間為2019年4月12日。在該數據的基礎上,隨機選取80位用戶作為獲取第二部分數據的種子,具體見表2。據統計,刪除“已注銷”“已重置”“涉嫌違規”以及use_type為組織(org)的用戶。表2的用戶及其關注名單累積達10168名。

表2 選取的80名用戶及其關注列表的姓名

該部分數據后續將用于社會網絡分析,用戶作為網絡圖的節點,用戶之間的“關注”作為邊。若直接將所有用戶用來構建網絡圖,會造成節點數量過多、網絡圖過于混亂。因此,需要對網絡圖進行簡化,并保證簡化后的網絡圖與原網絡圖有相同的結構。因為網絡圖中低度節點比重較大,所以刪除這些節點可以較好地維持原有的網絡結構。簡化的方法是不斷刪除點度為1的用戶,再不斷刪除點度小于等于2的用戶,直到某一個臨界值。公式(1)如下:

(1)

其中,Pc表示移除節點的臨界百分比,k是平均節點度。計算求得原網絡的Pc為92.78%,因此本文選取的節點最小度為3,移除了91.5%的節點,簡化后的網絡節點數為862,即862名用戶。

第二部分數據在第一部分數據預處理的基礎上獲得。通過selenium虛擬瀏覽器遍歷862名用戶的url_token和user_type來訪問其用戶主頁,用作后續的價值評估。獲取的信息共計12個,第一個為姓名用作標識符,截止時間為2019年9月26日10時,具體見表3其中,近度表示用戶最近1次發布動態的時間距離檢測時間的差值,頻度表示用戶最近7次發布動態的平均時間。

表3 從知乎上獲取的初始指標

為便于后續的數據分析,除姓名以外,需要對另外11個指標進行數據預處理。首先,近度和頻度兩個指標都乘以負1,使得所有指標都滿足數值越大、用戶價值越高的準則。其次,為解決各指標量綱不統一問題,對數據進行歸一化處理。此處采用Z-標準化方法,使得數值滿足標準正態分布。公式(2)如下:

(2)

4 數據分析

在對數據進行相應的預處理后,本文將對第一部分數據(用戶知識共享中心度)進行社會網絡分析,對第二部分數據(用戶價值)進行因子分析。

4.1 用戶知識共享中心度分析

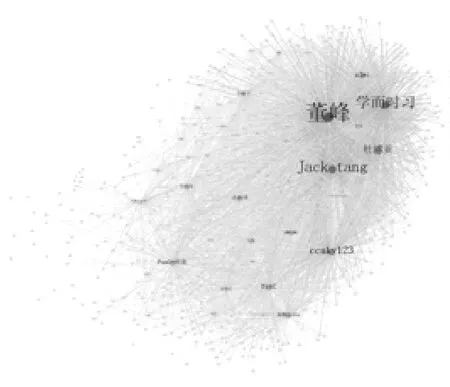

將上述成員關系矩陣導入Ucinet中,得到用戶之間的知識共享網絡圖,利用Gephi根據用戶的點出度大小來設置節點的大小和顏色,其中節點越大,顏色越深,代表其點出度越大,具體見圖1。

圖1 用戶之間的知識共享網絡圖

由圖1可以看出越突出的節點,表示該用戶與其他用戶共現的次數越多,即與其他用戶的關系更為緊密,在知識共享過程中也就起到較為重要的作用。用戶如董峰、Jack tang、學而時習等處于網絡圖的中間,與其他人的聯系較多,而在網絡圖邊緣的用戶與其他用戶的聯系則較少。

在網絡圖的分析過程中,第一,從網絡的角度出發,對該網絡的集中性進行評估。網絡密度是網絡集中性很好的衡量指標,數值越大,說明該網絡越具有凝聚力,其信息傳播速度會越快。通過計算得出,該網絡的密度為0.01,遠遠小于0.5,因此用戶之間的聯系不是很緊密,難以實現有效且快速的知識共享。其主要原因是邊緣用戶與其他用戶之間的聯系不夠緊密,核心用戶受到的關注較少。

第二,從點的角度出發,利用一些量化的指標來看待網絡圖,這也使得后續的分類結果更為科學。根據用戶之間的共現矩陣,分別計算各個用戶的點度中心度和中間中心度,并作描述性統計,具體見表4。網絡平均點度中心度為8.9,即每個人平均同8.9個人發生直接交互,但其標準差為25.4,中間中心度的標準差則更為夸張,達到了4696.8。這表明在社區中,用戶的兩極化非常明顯,大多數用戶之間的聯系不是很緊密,但都高度集中于個別核心用戶上。

表4 用戶的點度中心度和中間中心度描述性統計

點度中心度的冪律分布曲線見圖2,求得回歸曲線公式為y=0.1474x(-1.372),相關系數R2為0.8469,因此該曲線的相關性較好,整個網絡符合冪律分布,這進一步說明網絡中的節點存在帕累托效應,即大多數用戶的點度中心度低,少數用戶的點度中心度高。其中,點度中心度為3的用戶共計367人,占總人數的42.58%;在3~14,用戶的分布數量急劇下降;而在大于14的區間中,用戶分布較為平均,差別幾乎不大,且數量較少。基于此可以推斷出,知識共享的主要形式是從一些核心用戶出發,然后向周圍的一些用戶進行擴散。這些核心用戶在社區中往往有著較高的話語權和地位,他們發布的評論、提問等會對其他人造成較大的影響,從而控制知識共享的效率以及方式。因此,識別這些核心用戶對知識共享效率的提升起著至關重要的作用。

圖2 點度中心度的分布

由上文可以看出,用戶知識共享中心度指標主要涉及點度中心度和中間中心度兩個方面。在數據預處理搭建共現矩陣的時候,篩選的基準是共現頻次大于等于3。其次,由前文得出知乎存在帕累托效應,即“二八原則”。

因此,用戶知識共享中心度高的用戶篩選基準如下:(a)絕對點度中心度大于3;(b)中間中心度大于80%的分位點,即254.881。經過篩選后,一共得到167位用戶,占比為19%,這類用戶無論是從點度中心度出發,還是從中間中心度出發,都位于前列,對促進社區知識共享起到較為關鍵的作用。用戶知識共享中心度低的用戶篩選基準如下:絕對點度中心度小于等于3,占比43%。這類用戶對于社區中的知識共享所起的作用微乎其微,但其龐大的數量是社區存在的堅實基礎。剩余的用戶則是知識共享中心度為中,占比38%。盡管這一類用戶在知識共享過程中并不占據主導地位,但隨著時間的推移,一部分用戶會慢慢轉化成高知識共享中心度用戶,從而起到領袖作用。

4.2 社區用戶價值分析

將第二部分數據導入SPSS軟件中選取主成分法進行因子分析。對標準化后的數據進行相關性檢驗,結果見表5。因為KMO值為0.597且Bartlett′s檢驗的P值小于0.05,所以可以進行因子分析。

表5 KMO 和 Bartlett 的檢驗

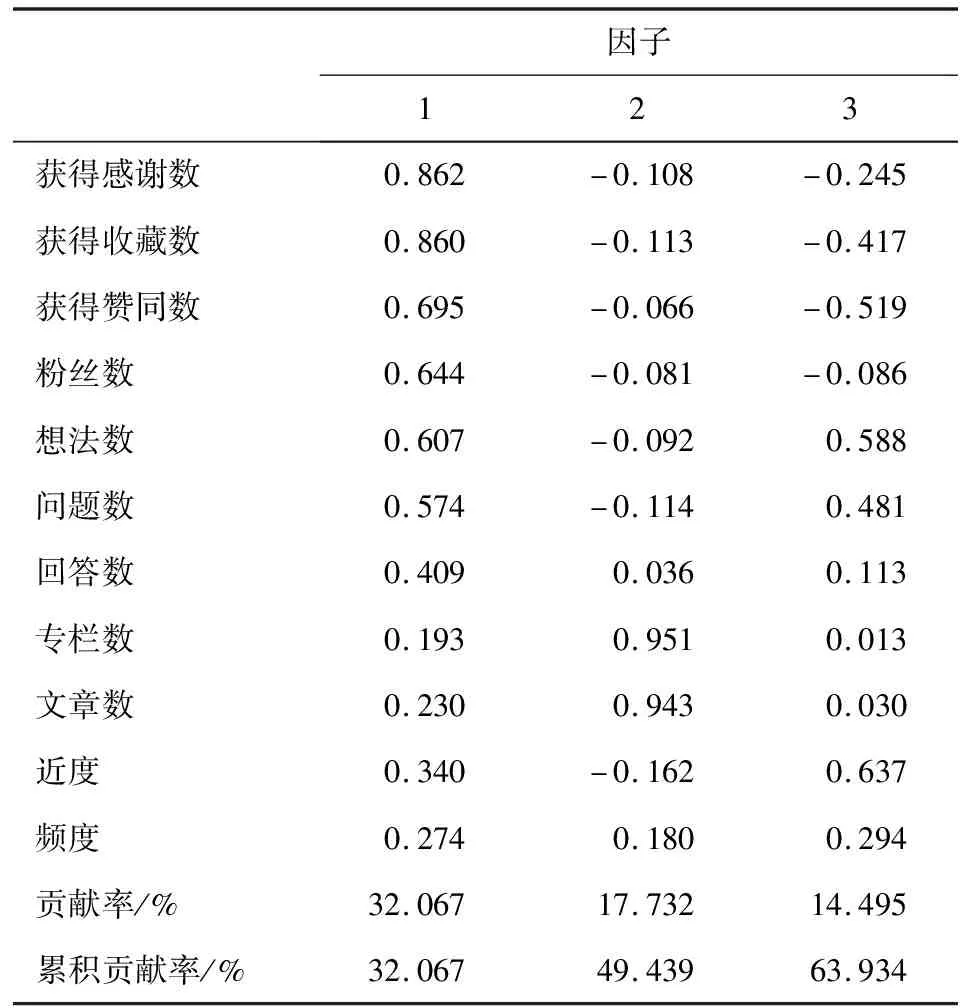

分析結果若以特征值大于1為篩選標準,則共提取出4個公共因子,但第四個公共因子的特征值為1.093,貢獻率只達到9.934%,接近于原先一個初始因子的貢獻率,予以剔除。因此,分析結果中共提取出3個公共因子,累積貢獻率為63.934%。其中,第一個公共因子的貢獻率為32.067%;第二個公共因子的貢獻率為17.372%;第三個公共因子的貢獻率為14.495%。因子載荷矩陣及其貢獻率見表6。

表6 因子載荷矩陣及貢獻率

為較為直觀地觀察各個因子中哪些因素的比重較大,對因子載荷矩陣按照最大方差法進行旋轉,結果見表7。其中,第一個公共因子主要綜合了獲得感謝數、獲得收藏數、獲得贊同數、粉絲數四個變量,故將其概括為用戶的認可度;第二個公共因子主要綜合了想法數、問題數、回答數、專欄數、文章數五個變量,故將其概括為用戶的貢獻度;第三個公共因子主要綜合了近度和頻度,故將其概括為用戶的黏度,表示用戶對社區的依賴程度。因此,在用戶價值維度中,認可度、貢獻度、黏度將作為新的衡量指標。

表7 旋轉因子載荷矩陣

每個用戶在各個公共因子下的得分是其評價的依據,可根據原始指標的標準化數據和對應的因子載荷得出,公式(3)如下

(3)

其中:Fnj代表第n個用戶在第j項公共因子的得分;Xni代表第n個用戶在第i項原始指標的標準化數據;Aij代表第i項原始指標在因子載荷矩陣中第j項公共因子的數值;λj代表第j項公共因子的特征值。

求得所有用戶在三個衡量指標下的得分后,將每一個指標的得分與該指標的均值進行比較,其結果可能大于(等于)或小于均值,則三項指標分類的情況共有23=8類。其用戶分類準則如下:若三項指標中三項都大于均值,成員的用戶價值為高,共計89人。盡管這類用戶數量較少,但其往往具備深厚的知識底蘊,為社區注入了源源不斷的文化知識,并在用戶之間廣為傳閱。若三項指標中,有且僅有兩項大于均值,成員的用戶價值為中,共計213人,這一類用戶是用戶價值協同進化中的中堅力量,其中有一項低于均值,可能是受注冊時間的限制。若三項指標中,有兩項及以上小于均值,成員的用戶價值則為低,共計560人。

4.3 用戶分類

根據用戶知識共享中心度和用戶價值這兩個維度,可以初步將用戶分為九類,如表8所示。

表8 用戶分類初步結果

可以看出,不同類別之間的用戶數量差距較為懸殊,且彼此之間的界限較為模糊,不能很好地突出各類別用戶的個性特征。此外,對于虛擬社區來說,用戶進入社區的時間先后在很大程度上決定了用戶當今所處的位置,所以過多的分類會使得結果存在失真的問題。

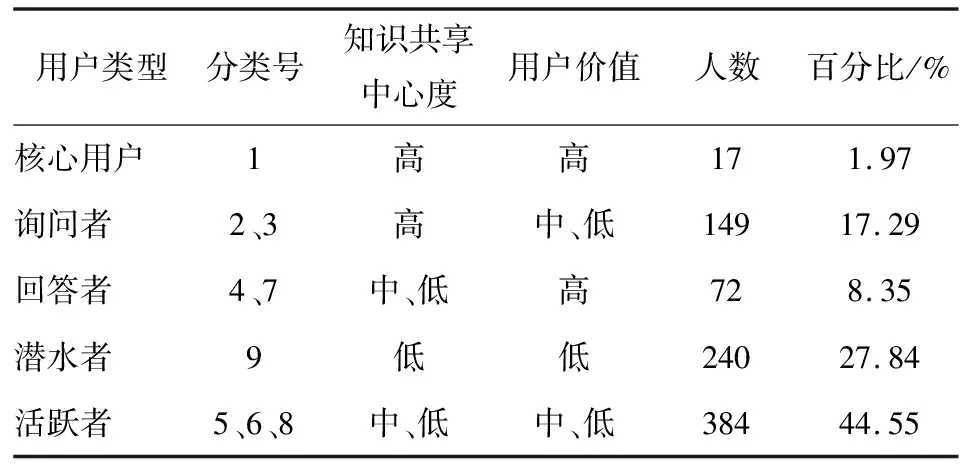

因此,本文對上述分類結果進行部分合并,最終分類結果見表9。第一類用戶為核心用戶,即分類1,共計17人。他們往往是形成知識板塊的領袖人物,不僅有著扎實的專業基礎,同時又有著良好的群眾基礎,且熱衷于在平臺上分享自己的人生經驗和知識,是推動社區知識共享的強大動力。第二類用戶為詢問者,即分類2和3。這兩類用戶的知識共享中心度為高,但在用戶價值角度看尚有不足,需要進一步提高,共計149人。他們在社區中很少發表自己的看法與意見,卻關注了很多用戶,形成了密集的社交網絡,以此來了解一些實時動態,豐富自己的知識。第三類用戶為回答者,即分類4和7,其分類依據與詢問者類似,共計72人。這類用戶往往具備一些專業知識且愿意在知乎上分享自己的問題與見解,也有著比較好的群眾基礎,但與其他用戶的互動較少,更愿意做一個知識的發源地。第四類用戶為潛水者,即分類9,共計240人。這類用戶往往缺乏專業知識,且沒有足夠的群眾基礎,也不愿意關注一些核心用戶,探索自己感興趣的內容,因此這類用戶往往對社區的黏度最低,是最容易流失的用戶。第五類用戶為活躍者,即分類5、6和8,該類用戶至少有一項指標為中,表明這些用戶有一定的社交基礎或者知識架構,他們可以看作從潛水用戶向詢問者和回答者過渡的用戶,共計384人。這類用戶典型的代表現象就是用戶為滿足自身的知識需求,通過關注一些核心用戶,從而實時獲取相關領域的內容。但相較于詢問者和回答者,目前這些用戶尚且并不具備專業的知識和廣闊的人脈,對于社區的一些規則和內容還處于摸索階段。但不可否認的是,他們是社區中至關重要的角色,是知乎社區進化過程中的中堅力量,象征著社區的潛在底蘊,在一定程度上決定了社區未來的發展方向。

表9 用戶分類最終結果

根據最后的分類結果可以看出,在選取的樣本中,活躍者最多,潛水者次之,核心用戶最少。這也進一步證實了知乎社區中存在典型的二八原則,只有少數用戶在知乎處于主導地位,對知識的傳播起著關鍵性作用。但由于潛水者幾乎起不到促進知識共享的作用,結合其龐大的用戶數量,使得社區中的知識共享效率大打折扣。不過,大量活躍者的存在在一定程度上證明了知乎社區的巨大潛力,因此社區需要制定相應的策略對其進行激勵,來改善目前社區中知識共享效率低下的現象。

5 改善方案

知乎是一個社會化問答社區,它既是一個社交平臺,也是一個分享知識的平臺,這是其能夠在眾多虛擬社區中脫穎而出的關鍵。隨著知乎的日益成長,越來越多的用戶加入這一個社區中,并在社區中發布自己的問題與回答。但在新用戶加入的同時,問題也隨之產生。本節將結合前文中用戶分類的結果,分別從用戶角度和社區角度對社區提出一些改善方案,以促進知識共享。

5.1 用戶角度

根據上文將用戶從用戶知識共享中心度和用戶價值兩個維度分成核心用戶、詢問者、回答者、潛水者、活躍者五類的分類結果,社區應當采取不同的應對措施來服務用戶,從而提升知識的傳播效率。對于核心用戶,社區應當對其重點維護,為其提供合理的個性化服務,例如授予核心用戶一些勛章及特權,如“知識大V”等稱號;定期組織一些線下交流會,讓他們面對面地分享自己的知識與人生經驗,增強用戶之間的聯系,從而可以在一定程度上避免用戶的流失。對于詢問者,社區可以設立一定的激勵措施如積分等促使他們發表自己的問答與文章等。對于回答者,社區可以適當總結這些用戶的興趣愛好,結合推薦系統,向這些用戶定期推送一些他們感興趣的優秀文章及用戶,增強其互動性行為。對于潛水者,社區可以統計其相關的注冊信息,并對一些長期離線的用戶發送清理通知,減少社區對其維護的資源和時間。同時,社區也可以發布一些有價值的信息,促使這類用戶向活躍者轉變。對于活躍者,社區應當給予大量的優惠政策及獎勵,如等級制度、板塊冠名等,培養其進一步探索社區的興趣。此外,可以安排一些核心用戶與活躍用戶的見面會,彼此之間可以大膽地交流經驗與心得,從而營造濃厚的知識交流氛圍,并增強了活躍用戶的幸福感。

5.2 社區角度

伴隨著用戶數量的增多,社區首當其沖的問題就是如何確保社區氛圍依然是高質量的知識共享。由于用戶的多樣性和隱蔽性,社區應當制定一定的規則來規范用戶的行為,最好是讓用戶參與制定的過程,并對規則進行進一步修正。此外,在用戶中挑選一些執法者,結合當今社會中關于網絡言論的法律,對于一些散布不實言論的用戶進行嚴懲。社區還應當對用戶發布的一些問題以及用戶的一些評論進行篩選,確保發布的內容有較高的質量且合理合法,避免出現社區氛圍變差、社區內容質量下降等現象。除了過濾掉這些劣質用戶的言論,社區對于一些優質的文章應當設立更高的標準并對其進行推送與置頂,這不僅僅增強了用戶的存在感與滿足感,也保證了社區的學術氛圍。

此外,社區應當結合當今的大數據技術、文本分析等,對用戶之間共享的知識進行整合并建立知識庫,并為用戶提供方便快捷的知識獲取途徑,確保其功能做到簡單易學,減少用戶的學習成本,從而及時解決用戶學習中存在的一些問題。為增強用戶對社區的歸屬感,社區還可以提供一些人性化的服務,如節日祝福、用戶晉級祝賀等。

6 結論與展望

本文結合社會化問答社區的特征,以知乎社區為實證對象,從用戶知識共享中心度和用戶價值兩個維度出發,結合社會網絡分析和因子分析,將用戶分為核心用戶、詢問者、回答者、潛水者、活躍者五類。

研究結果表明,網絡圖的密度為0.01,反映了知乎社區存在知識共享效率低下的問題。此外,社區中核心用戶的比例只有1.97%,而潛水者的比例為27.84%。懸殊的數量表明大部分的用戶并沒有參與到社區的知識共享建設中,只有部分核心用戶對其起到促進作用,這可能是社區知識共享效率較低的主要原因。另一方面,活躍者的比例占了44.55%。因此,可以推斷知乎社區中仍有著巨大的潛在用戶可以挖掘,有助于社區未來的發展。本文結合五類用戶的特征,為社區提出了一些相應的改善方案。例如,給予用戶一些優惠來增強用戶對社區的黏性,并吸引一些新用戶;優質文章的置頂,使得社區保持濃厚的知識氛圍,從而實現知識共享效率的提升。

本研究在用戶知識共享中心度的指標下,僅僅考慮了用戶的關注情況,并沒有考慮用戶之間實際的發帖與回帖情況。此外,對于如何促進知識共享效率,本文僅提出了一些改善建議。因此,后續對這一類問題的研究,可以多考慮用戶的互動性行為,并對知識共享效率情況進行仿真,探究改善的實際效果。