泉州灣河口濕地景觀營造策略探討

【摘要】 通過對泉州灣河口濕地場地的解讀,提出泉州灣河口濕地景觀營造的目標和手法,擬定泉州灣河口濕地保護區的總體布局,并展開分區規劃與專項規劃相結合的景觀設計方案,旨在建立以紅樹林濕地為核心,以洛陽橋景觀為紐帶,以古民居修繕保護為亮點,逐步打造濕地景觀與古橋文化交相輝映的泉州特色濕地生態文化,為城市濕地的景觀營造提供一些借鑒。

【關鍵詞】 濕地景觀;營造目標;營造方法;策略

[中圖分類號]G12? [文獻標識碼]A

濕地是人類賴以生存和經濟社會得以持續發展的寶貴資源,具有巨大的資源價值和生態效益,具有維護生物多樣性、防風護岸、降解污染物、凈化水質等多種功能,素有“海岸衛士”之稱。本案所研究的泉州灣河口濕地是我國亞熱帶灘涂濕地的典型代表,是東南亞內陸和環西太平洋鳥類遷徙的重要通道。近年來,對濕地的不合理開發和利用與日益突出的環境干擾問題,導致泉州灣河口部分濕地的生態功能與生物多樣性呈現出逐年下降的趨勢。基于此,如何通過合理的景觀規劃,發揮泉州灣河口濕地自身的資源優勢,塑造優美的城市濕地景觀環境,實現濕地的可持續發展,促進人與自然的和諧相處,已成為貫徹落實科學發展觀,建設和諧社會的重要課題,也是泉州市建設海灣型生態文明城市的緊迫任務。

一、泉州灣河口濕地場地解讀

(一)區位分析

泉州市地處福建省東南部、臺灣海峽西岸,泉州灣是泉州市內最重要的海灣,是晉江與洛陽江交匯入海處,其外灣北起泉州惠安縣下洋村外佳嶼,南至石獅市祥芝岬角。周邊的行政區域有豐澤區的東海和城東街道,洛江區的萬安街道,惠安縣的洛陽鎮、東園鎮、張坂鎮、山霞鎮、崇武鎮和百崎回族鄉,石獅市的蚶江鎮和祥芝鎮,晉江的陳埭鎮、西濱鎮等13個鎮(鄉、街)。泉州灣內灣基本被劃入泉州灣河口濕地保護區范圍,保護區范圍在北緯24°47′21″-24°59′50″、東經118°37′44″-18°42′46″,總面積為7008.84 hm?。從城市總體區位來看,保護區位于城區高速口附近,距離城市中心不到15公里,是城區及附近鄉鎮居民進行游憩活動的重要場所,成為集中展示著泉州城市生態、文明面貌的窗口。

(二)自然環境

從泉州市自然環境來看,泉州地勢西北高、東南低,由內地至沿海逐漸下降,海岸線總體呈北東—南西向,迂回曲折,多港灣、島嶼、灘涂。泉州灣水體受北支潮控制,屬正規半日潮(1),灣內潮流一般是順深水水道流動,漲潮落潮的流向基本與海岸線的走向一致。北部的洛陽江水道寬自南向北逐漸變窄,與兩側的淺灘具有明顯的地形高差。在涂秀—石湖一線以西以河口淤泥質海岸為主,以東以基巖和砂質海岸為主。泉州灣河口濕地屬于亞熱帶海洋性季風氣候,全年濕潤多雨。年平均溫度為21℃左右,最熱月在7、8月,最冷月在1、2月。年平均降雨量在1132毫米左右,3-4月為春雨季節,5-6月為梅雨季節。適宜的地理環境與氣候條件十分適合各類植物的生長。

(三)生態環境

在泉州灣河口濕地自然保護區中,植物在泥質潮灘間的成帶狀分布,潮間帶為由桐花樹、秋茄、白骨壤組成的紅樹植物群落或者由咸水草和蘆葦組成的群落,互花米草與紅樹植物競相生長于潮間帶;泉州灣河口濕地是鳥類重要的棲息地,泉州市林業局曾多次組織專家對保護區內的鳥類進行調查,共記錄有213種鳥類,其中屬國家級保護的有38種,珍稀鳥類有黃嘴白鷺、黑臉琵鷺、白腰杓鷸、黑嘴鷗、小天鵝、黑鳶、紅腳鰹鳥、鴛鴦、小杓鷸等;此外,在泉州灣河口濕地的泥沙中穴居、在底上活動和水中游動的動物各居其位,浮游動物82種,底棲動物169種,充分利用著濕地中的各種空間資源。良好的生態環境每年都吸引著大批候鳥在此棲息、覓食、越冬和繁殖。

(四)人文資源

素有“海內第一橋”之稱的洛陽橋,位于泉州灣河口濕地保護區北部的洛陽江上,是我國現存最早的跨海梁式大石橋,國家重點文物保護單位。洛陽橋建于北宋年間,橋梁全長834米、寬7米;在洛陽橋中亭附近,歷代碑刻林立,有“萬古安瀾”等宋代摩巖石刻。橋北有昭惠廟、真身庵遺址,橋南有蔡襄祠,祠內立有蔡襄的《萬安橋記》宋碑,被譽為書法、記文、雕刻“三絕”;在洛陽橋兩岸的村落里有很多極具閩南特色的古民居,居住在村落里的居民有著十分豐富的民俗活動,如元宵節時游花燈,端午節時賽龍舟,中秋節時賞月聽戲等。這些閩南特色的古民居及民俗活動與洛陽橋一起,以其深厚的文化積淀,反映著泉州特有的歷史文脈,是閩南文化面貌的集中體現。

(五)存在的主要問題

泉州灣河口濕地保護區的面積雖大,卻存在著一些問題。首先,是保護區周圍的景觀比較單調,缺乏與周邊地塊的交通聯系;其次,是保護區的濱水岸線單調,缺乏多樣性和親水性;再次,是保護區缺少與濕地相關的活動區域及活動項目,地面鋪裝、綠化種植等方面的配套設施也不盡完善;最后,由于城市相關部門對濕地科普宣傳及文物保護力度的不到位,導致公眾對濕地的認知不足,對文物的保護意識不強。如,洛陽橋兩岸的村莊有大量的污水排入濕地,致使濕地的生態環境遭受破壞,濕地的面積不斷縮減,嚴重威脅著濕地動植物的生存和生態安全,而洛陽橋橋下大面積的海蠣養殖逼近橋體,導致橋下淤泥垃圾的堆積,同時引來大量蚊蟲。這些問題不僅給保護區的生態環境造成了一定程度的污染,更極大地影響了泉州灣河口濕地的整體景觀格局。

二、泉州灣河口濕地景觀營造的目標與手法

(一)營造目標

1.生態目標——保護濕地生態系統

對于泉州灣河口濕地的景觀規劃,我們應堅持生態優先的原則,在保持濕地區域內物種多樣性與生態結構完整性的基礎上,堅持以生態效益為主,維護濕地的生態平衡,形成物種多樣、生態結構完整、鳥類易于繁殖棲息的濕地景觀環境;同時加強對濕地的科普宣傳教育工作,充分利用廣播、電視、報紙、網絡等大眾傳媒,開展多種方式或多種途徑的科普宣教,以此提高人們對泉州灣河口濕地資源的認識與環保意識。

2.旅游目標——保護人文古跡景觀

在泉州灣河口濕地景觀營造的過程中,我們應在不破壞濕地自然環境的前提下,有目的地對濕地區域內的人文古跡進行保護,對景觀尺度進行控制。在整體的設計與細節的處理上考慮人文古跡的知識性、景觀的觀賞性、設計的專業性及濕地科普的教育性;同時結合潮漲潮落的特點,在洛陽橋兩岸的濕地區域修建木棧道,是游客可以在不同的時間段體驗到不一樣的濕地人文景觀環境,在為洛陽橋附近居民創造出更多經濟價值的同時,也給城市帶來了更多的社會效益。

(二)營造手法

1.重視濕地的生態與節能環保

泉州灣河口濕地的景觀營造應以生態和諧為特點,形成綠色生態與節能環保的效應。作為協調人與自然關系的實踐活動之一,在整體的規劃設計中充分挖掘紅樹林濕地的自然資源,提倡生態回歸與自然和諧的理念。在最小限度的干預濕地生境的基礎上,修建木棧道和休憩場所,輕輕地撫觸濕地,親近濕地,而不破壞濕地。只有這樣,才能使我們設計的景觀有效地幫助濕地進行休養生息,在與原生態的互動中,尋求人與自然和諧的發展,從而產生節能環保的效應。

2.建筑景觀化與景觀場所化

泉州灣河口濕地的景觀營造應從設計形式上打破景觀與建筑之間原有的秩序,將建筑景觀化,將景觀場所化。用景觀的創作手法塑造建筑的“藝術形象”,把建筑與周圍景觀進行有機結合,使建筑和周圍的景觀元素形成一個既相互支持又互為補充的整體,創造出與自然協調的建筑景觀環境;從場所精神出發,以景觀的方式挖掘場所品質,使景觀和建筑消融在視覺場景中,實現視覺享受的持續,讓景觀在場所中得以共生,從而形成一種建筑景觀化,景觀場所化的理想模式。

3.發展濕地景觀與文化旅游

將泉州灣河口濕地與“洛陽橋”文化開發為旅游景觀,不僅能科普宣傳濕地與泉州的歷史文化,啟迪后人、警示后人,對社會進步產生積極的影響,同時還能促進旅游消費,刺激經濟發展,帶來可觀的利潤。我們可以從民俗文化方面入手,在洛陽橋景區設立旅游商品街、美食一條街,組織代表閩南文化精髓的木偶戲、高甲戲、梨園戲等表演,讓游客在游覽的同時,能夠更多地接觸閩南文化;注重景點周圍人文、自然景觀的綜合開發,在重要的節點設計上增設觀景平臺,打破濕地景觀與文化旅游單一的局面,打造出一條尊重自然、反映民俗文化的“優美的濕地景觀與文化旅游帶”。

三、泉州灣河口濕地景觀營造策略

(一)總體布局

基于泉州灣河口濕地現存主要問題的研究與分析,我們可以根據濕地的內外環境條件和水系的走向,以自然化的景觀思路為主線,按照因地制宜、合理布局、保護優先的原則,把濕地的總體空間布局規劃為地域文化區與科普宣教區、休息體驗區與生境探索區、鳥類棲息區與濕地凈化區,實行分類建設、分區管理的方法,形成生態保護、休閑旅游等功能為一體的濕地保護區,實現人居環境與自然環境協調發展。

(二)分區規劃

1.地域文化區與科普宣教區

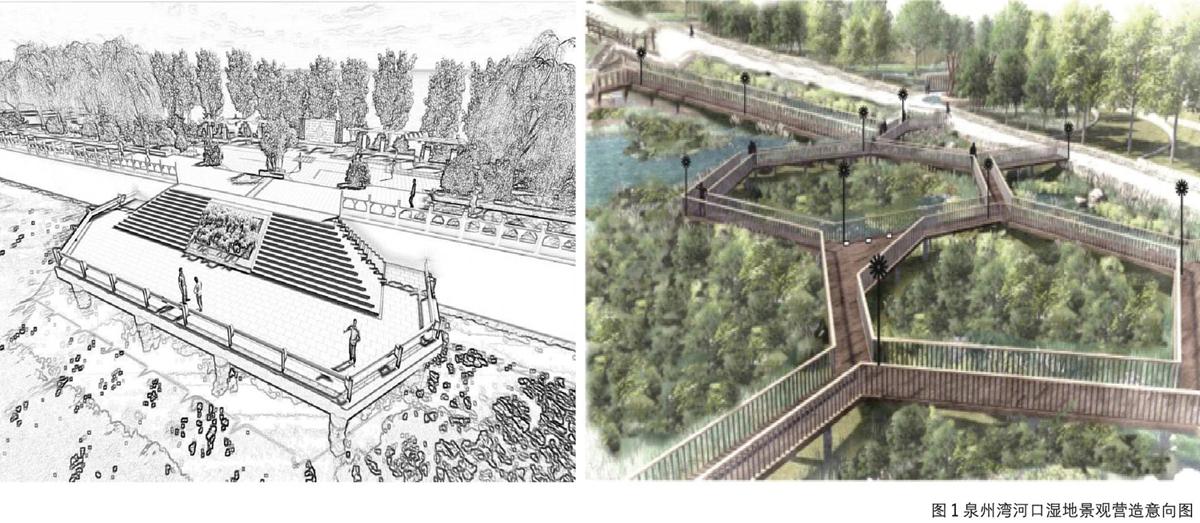

深度挖掘濕地的自然資源和文化資源,在打造濕地景觀與古橋文化交相輝映的泉州地域文化的同時,邀請民眾參與到濕地科學和濕地文化的體驗活動中來,達到助推濕地旅游景點周邊片區經濟發展,增強科普宣傳效果,寓教于樂的目的。在地域文化區增添建筑小品的形態或形象等形式,展示洛陽橋及兩岸古民居文化;在科普宣教區修建棧道、觀鳥平臺、生態浮島等設施,開展濕地科普宣教的活動,宣傳濕地生境及其相關知識(圖1)。

2.休閑體驗區與生境探索區

在整合濕地當地原有漁民村落、增加生態旅游設施的基礎上,進行生態旅游休閑體驗項目的開發。在休閑體驗區開展體驗漁民生活的生態旅游項目,展現濕地的民俗風情與民俗文化;在生境探索區適當開展探索濕地生境的游覽活動,使游客體驗到濕地生境系統的多樣性,增加游人探索濕地的趣味性,從而實現游客與濕地景觀的互動。

3.鳥類棲息區與濕地凈化區

在鳥類棲息區設置禁入區,只允許從事科學研究與環境保護部門的工作人員進行觀察、測量、采樣、分析等活動,同時設置一些小型的構筑物,以便為各類濕地動物提供棲息的場所與遷徙的通道。邊緣區域設置觀賞鳥類的小型景觀設施與游覽步道,讓游客在游覽的過程中增強生態意識同時起到教育科普的作用;在濕地凈化區種植抗污水植物,同時引入一些魚類和水生植物,減少水中的有機污染物,為珍稀水鳥提供良好的水質保障,形成具有自我更新機制的濕地生態群落。

(三)專項規劃

1.植物景觀規劃

濕地的植物景觀規劃要以恢復原生植物群落為主,同時按照不同濕地動物的生境要求和生態規律來配置植物群落,特別是鳥類對棲息生境的要求。以改善和調節生境為目的,以生態修復技術為依據,充分利用植物吸收或降解污染物;尊重濕地場地的原有屬性,運用閩南本土植物營造適應于泉州本地的生態群落景觀,在保留整體濕地中的紅樹林區域的基礎上,在駁岸銜接或過渡的區域增加綠色植物的種植,吸引各種鳥類來此覓食、筑巢、棲息。

2.交通道路規劃

濕地的整個交通系統由陸上交通系統與水上交通系統組成,交通組織以陸上交通為主,水上交通為輔。陸路交通方式以電瓶車、自行車、人行步道為主,根據使用需要,交通流線分成了車行流線和人形流線兩類,車行流線主要指景區主干道的行車游覽道,人形流線主要是指各個景區內部的游步道和洛陽橋及其兩岸的休閑步道;水路交通主要以小型環保游船、自駕木舟等環保交通工具為主,在洛陽橋兩岸設置碼頭,使游客可以通過水路方便到達主要景觀節點和功能區塊。

3.旅游線路規劃

為滿足游客需求的多樣性,濕地的旅游線路應依據游覽方式、景觀特征、游客構成與興趣愛好、游客體力因素等,精心組織多種專項游覽線路,如深度體驗游覽線路、經典體驗游覽線路、精品游覽線路、水上游覽線路等;同時結合不同景區的特點和各個景觀節點,設置電瓶車道路、游覽步道、木棧道、水上游覽線路、河堤道路、行車道等;此外還要注意游覽線路中停留區域、游客服務中心的設置,以滿足游客休息或用餐的行為需求。

4.配套設施規劃

濕地配套設施的規劃應依托洛陽橋兩岸的村落,同時結合閩南地區的民俗文化,設計與之相關造型的公共設施。對于衛生間、垃圾箱、照明設施、道路標識牌等服務設施,可根據使用者對不同服務設施的需求,分門別類地確定服務半徑,在保護區內進行科學布點,形成網絡;同時弱化人工配套服務設施對濕地環境的影響,盡量選擇天然材料,一些小型的配套設施可直接嵌于濕地景觀的肌理之中,成為整體環境的有機組成部分。

結 語

基于泉州灣河口濕地保護區的實際情況,我們對其現狀條件進行科學的分析,發現泉州灣河口濕地不同于純天然的濱海濕地,不僅存在著許多人為的干擾因素,還需要承擔相應的城市功能。因此對于泉州灣河口濕地的景觀營造應采用生態優先的原則,充分利用現狀地形、水體與植被,展現自然化的景觀效果,并在保證濕地生境平衡的條件下,保持駁岸景觀的生態性,構建合理穩定的動植物群落景觀,形成適應于城市與生態多層次需求的濕地景觀,建立人與自然的和諧空間。這對改善和美化城市的生態環境,為城市居民提供良好的生活環境,促進人們對濕地的了解與認知具有重要的意義。

注釋:

(1)半日潮是指在一天中(太陰日歷時24小時50分)有二次高潮、二次低潮,且高潮位與高潮位、低潮位與低潮位潮高相等,漲、落潮歷時相等的潮汐。

參考文獻:

[1]王浩,汪輝,王勝永,孫新旺.城市濕地公園規劃[M].南京:東南大學出版社,2008.

[2]劉劍秋,曾從盛.福建濕地及其生物多樣性[M].北京:科學出版社,2010.

[3]李裕紅.泉州灣河口濕地生態與保育[M].北京:中國環境科學出版社,2012.

[4]孫賢斌.濕地景觀演變及其對保護區景觀結構與功能的影響[M].北京:中國科學技術大學出版社,2013.

[5]汪輝,等.濕地公園生態適宜性分析與景觀規劃設計[M].北京:東南大學出版社,2018.

◆基金項目:本文為2019年泉州市社科課題重點項目階段性成果,項目批準號:2019C03。

作者簡介:高賽賽,華僑大學美術學院講師,主要研究方向:環境(室內)設計。