論朱淑真與席慕蓉兩位女性詩人的生命意識

南宋的朱淑真和當代的席慕蓉同為我們喜愛的女詩人。她們一古一今,命運一凄慘悲涼,一幸福美滿,看似時代相隔遙遠,互不關聯,卻是有著內在的關系,昭示著女性生命的某些規律。她們都有開風氣之先,經歷先被大眾所接受,然后引起文壇關注的過程。朱淑真詩詞在其死后五十年,魏仲恭因“比往武陵,見旅邸中好事者,往往傳誦朱淑真詞”①,憐其身世,整理后以《斷腸集》命名,此后經歷各朝的褒揚貶責,最終以其創作數量最多,真實反映了女性的生活狀態,獨特的個性,成為中國古代女性文學的標桿人物;而席慕蓉則以畫家之身,用詩歌真情抒寫女性的情感世界,以清新脫俗的語言,優美的詩歌意境,在20世紀80年代受到讀者熱捧,出現“席慕蓉現象”,引發文壇爭論,成為中國當代女性詩壇不可忽視的人物。兩位相隔幾個世紀的女詩人在創作題材、創作方式及詩歌呈現的風貌多有相似之處,特別是都不自覺借助了禪佛思想來審視世界及自身命運,真實展示了女性的生命狀態,反映了女性的思想感情,展現了中國女性對生命探索及命運把握的過程。而席慕蓉超越了朱淑真“寧為玉碎,不為瓦全”,以死抗爭的悲劇,對女性天然角色持包容、接納的態度,她以欣賞的心態及藝術化的生活方式,在家庭與事業之間獲取了平衡,從而獲得了幸福。

一、真實記錄女性生活

——愛情是詩歌最突出的

主題

兩位女詩人詩歌真實記錄女性生活。朱淑真“家常瑣事,隨手拈來,即能入詩”②,她寫《冬至》《圍爐》《暑月獨眠》,寫《七夕》《春睡》《書窗即事》等,生活氣息很濃,日常隨處可見的簾、衾、院子、燈、枕、酒等意象,經常出現在她的詩歌中,真實展現一位封建社會貴族女性的生活狀態。而席慕蓉也真實記錄著當代女性生命的軌跡。從她詩歌的題目《一個畫荷的下午》《除夕》《早餐時刻》《多風的午后》《婦人的夢》等看,與朱淑真的詩歌題材也非常相似,同樣是對生活的具體描繪。兩人詩歌對愛情婚姻有較多的描述,“愛情”是她們詩歌最突出的主題。年輕的朱淑真對愛情充滿憧憬:“初合雙鬟學畫眉/未知心事屬阿誰/待將滿抱中秋月/分付蕭郎萬首詩”③大膽表露心目中的“蕭郎”是才華橫溢的;朱淑真“所嫁非偶”,在父母之命、媒妁之言下,嫁一庸吏,婚后她一直大膽追求愛情,直至晚年寓居尼姑庵時,對婚外的情郎依然無法忘懷,她的很多詩歌表現了這段情感及無愛婚姻的孤獨、苦悶之感。她的“但愿暫成人繾綣,/不妨常任月朦朧/賞燈那得工夫醉/未必明年此會同”,“嬌癡不怕人猜/和衣睡倒人懷/最是分攜時候/歸來懶傍妝臺”兩首詩詞描述了朱淑真與情人相會的情景以及難分難舍的心情。而席慕蓉是中國五四新文化運動以來敢于掏出女性的心靈寫出坦誠的愛情詩的第一人,她的詩歌最先引起青年人喜愛的是她對愛情的表述,席慕蓉對于愛情的體驗是細致和深刻的,也是大膽的,在表述上與朱淑真也頗為相似:“就是在這樣一個/美麗的時刻里/渴望你能擁我入懷”④,“不要因為也許會改變/就不敢說出那句美麗誓言/不要因為也許會分離/就不敢求一次傾心的相遇”。年已六十歲的席慕蓉曾說過“到了八十歲,我還是在寫情詩。”與朱淑真晚年依然“牽情于才子”的執著,如出一轍。

在詩歌的創作方式上,朱淑真和席慕蓉都講究直覺,重視剎那間的“觸物而成”。朱淑真“凡觸物而思,因時而感,形諸歌詠,見于詞章,頃刻立就”⑤。這種對眼前之景之物的直接描寫和有感而發,在客觀上記錄了封建女性的生活真實狀態,因此學界普遍認為朱淑真詩歌具有史學意義。而席慕蓉的創作也多源于生活的景、人、事的觸發,在“猝然與景相遇”中成就經典,她的《一棵開花的樹》的創作就緣于她在一次坐火車不經意地回頭發現遠處的山有一棵開滿了花的樹;她的《樓蘭新娘》寫活了女性對丈夫的真摯的愛情心理,也不過是偶然看到了關于羅布泊考古發掘出的一具千年木乃伊的報道。席慕蓉總是在“街角”“山路”“窗前”,在“將暮未暮”“將醉未醉”“舉箸前莫名的悲傷”的一剎那,靈感迸發,發而為詩,在“偶爾透過直覺”(席慕蓉)中去感知生命的本相,她的《初相遇》《鏡前》《山路》《請柬》等,描寫場面細致具體,重視眼前所睹所思所感,富于生活寫實性。

二、“濃愁”與“憂傷”的詩歌風貌

——女性生命狀態的書寫

朱淑真與席慕蓉的詩歌都鮮明可感“濃愁”與“憂傷”。朱淑真被稱為“斷腸詩人”,其“抑郁不得志,作詩多憂愁怨恨之思”⑥。僅“愁”字就用了近八十處,“恨”二十處,“斷腸”十二處⑦。而“寒裊”“孤窗”“病酒”“殘燈”等意象頻繁出現等更使她詩歌充滿了苦情色彩。朱淑真的“濃愁”來源于封建女性無法主宰自身命運的悲涼;無愛的婚姻、沒有子嗣的家庭的凄苦;而更多的是生命覺醒后深深的孤獨。朱淑真富有才華和追求,棋琴書畫無不精通,她清楚看到封建社會女性命運的悲哀,卻無法像其他女性流入世俗,在現實中委屈求全,求得一份安穩,她關注社會,自視甚高,大膽追求心中所愛,但卻被封建衛道士所詬罵,只能“每臨風對月,觸目傷懷,皆寓于詩,以寫其胸中不平之氣”⑧。如“宛轉愁難譴/團圓事未諧”“去年九日愁何限/重上心來益斷腸”“清江碧草兩悠悠/各自風流一種愁”等,愛而不能的痛苦,在她的詩歌中流淌為濃濃的愁云,無法化開。

席慕蓉的詩歌也披上一層憂傷的面紗,哀婉幽怨:“忽然記起一些沒有能實現的諾言/一些無法解釋的悲傷”“我可以鎖住我的筆/為什么鎖不住我的憂傷”“如果雨之后還要雨/如果憂傷之后仍是憂傷”“有誰能告訴你/我今日的歉疚和憂傷”“而早生的白發/又泄露了我的悲傷”等,充滿憂情愁緒的句子隨處可見。其中《無怨青春》部分共七十首詩,出現痛苦、憂傷、哭泣、淚等情感的詞語約五十六次,具有明顯悲情傾向的題目如《淚·月華》《出岫的憂愁》《請別哭泣》《揣想的憂郁》《鄉愁》《悲歌》等。與朱淑真不同的是,席慕蓉的憂傷來源于生命短暫的無奈、對愛的完美追求與現實的錯失的矛盾等,那些對深刻而細致的情感及生命體驗與欣賞的一種無法得到、無法再來的美麗憂傷,構成席慕蓉最令人回味的情感魅力,即使是席慕蓉寫不盡的鄉愁,我們也會在她魂牽夢繞的纏綿悱惻的愁緒中,感受到詩意般的美感。當然,悲凄的情感體驗對于席慕蓉來說是深刻的,只不過她超越了痛苦,把它內化為美麗的“金飾”:“我如金匠/日夜捶擊敲打/只為把痛苦延展成/薄如蟬翼的金飾”,在對“痛苦”的審視、觀照中獲得升華,成為“美麗的憂傷”。

朱淑真的“濃愁”與席慕蓉的“憂傷”由于個人際遇及時代的不同而呈現各不一樣的風貌。但是她們面對女性的角色的牽絆、生命的困惑與孤獨、易老的青春、理想與現實之間差距等而產生的苦痛以及無奈是一樣的。席慕蓉“每當月亮特別清亮的晚上……一種似曾相識的憂傷就會襲進我的心中”⑨,這種似曾相識的“憂傷”,是盤踞于中國女性心中的普遍情感,它出現在朱淑真及世代中國女性的心中,被朱淑真和席慕蓉兩位女詩人真實展現了出來。只是不如意的婚姻、封建社會對于女性桎梏等,使朱淑真體會到的是一種“濃愁”,無法化解,看不到希望,她的痛苦更為激烈;而在世代女性的抗爭與女性文化及心理的沉淀之后,席慕蓉擁有了追求愛情婚姻自主的權利和作為女性更為成熟、圓融的審視問題角度和生活方式,有更多的化解渠道,獲得了對于“痛苦”的超越和升華。

三、引禪入詩的詩歌特色

——女性生命的探索與超越

朱淑真和席慕蓉的詩歌都流溢著淡淡的禪味。作為女性共有的純真自然的天性、敏銳細致的感受力以及女性安于一隅如禪者般的生活方式,讓她們不自覺去思索宇宙自然、生命時空等大道以及對于自身命運的積極探索,并用詩歌表達出來。而朱淑真多舛的命運,悲涼的身世,更需借助禪宗“苦空”觀等教義,去看淡世間的苦痛,在禪佛中找到心靈的皈依,以求解脫。朱淑真一生行藏可見佛蹤禪影,她以居士自居,諳熟佛教經典,晚年還寄居佛門,“其死也,不能葬骨于地下,如青家之可吊,并其詩為父母一火焚之,今所傳者,百不一存,父母以佛法,并其生平著作茶毗之”⑩,她死后也是按照佛法來安葬的。朱淑真詩歌不時顯現出禪佛妙理,并形成了中晚年詩歌清空疏淡的審美特質,引禪入詩成為有別于古代其他女詩人的特色。如她的《掬水月在手》《弄花香滿衣》兩首詩就是對萬物互相聯系、你中有我、我中有你的妙理的闡述。而“禪”深入席慕蓉的骨髓,她的詩歌充滿禪者對生命的頓悟,詩歌意境空靈,有類似宗教般的純美,一些詩歌干脆以禪命名,如她的《禪意》兩首等。

夜,是兩位女詩人超脫現實面對自己的內心的時候,這個意象頻繁出現在她們詩中,朱淑真詩集出現二十四次;而席慕蓉的抒情詩合集近一百七十首詩歌中,“夜”出現五十六次。與“夜”相關的象征佛性的“月”及與佛教用以解釋生命本質的“夢”等意象在她們詩歌中用得最多。朱淑真詩集共用“月”意象六十七次、“夢”二十四次,如“卷簾待明月/拂檻對西風”“半檐斜月人歸后”“庭虛池印一方月”及“夢回窗下日當午”“一枕清風夢破時”等。席慕蓉的合集中出現夢的意象二十三次,“浮生若夢/我愛/何者是實/何者是空/何去何從”儼然是一首禪詩。女性對于生命敏銳的感覺,超脫于現實生活的精神世界的追求,讓她們超脫世俗之上,在華月之下,萬籟俱寂之時,面對浩渺的蒼穹,看到自身和生命的本質,以及自然、宇宙的真相。此外,她們詩歌還有很多諸如暮春、斜陽、晚風、落葉等描寫生命本源的意象,象征佛性的“蓮”也經常出現在她們的詩中。

席慕蓉詩歌還頻繁出現“前世、今生、輪回”等佛教用語,如“如果/人生真有轉世/時間真有輪回/那么/我的愛曾經是什么”,在對“愛”的執著中,感悟生命謎題。在季節的變換中,她們看到生命的短暫與輪回,短暫與永恒相互涵容:“生殺循環本自然/可堪肅肅出乎天”(朱淑真)“一定有些什么/是我所不能了解的/不然草木怎么會/循序生長/而候鳥都能飛回故鄉”(席慕蓉)。對于世界的本源她們也有一致的認識,席慕蓉的“世間種種最后終必成空”與朱淑真的“聊把新詩記風景/休嗟萬事轉頭空”都一樣闡述了佛教的“色即空”的觀點。而朱淑真的“從來天報無先后/不在其身在子孫”“自古興亡本自天/豈容人力預其間”等與席慕蓉的“所有的結局都已寫好/所有淚水都已啟程”又表現出很深的宿命論。

兩位女詩人詩歌的禪味,表現在她們對禪宗教義的自覺接受,表現在她們對于生命及時空的不自覺探索,表現在她們對于女性生命經歷的痛苦及不如意的超越上。同時在對精神世界的探索中,她們都有著深深的孤獨之感,不論是朱淑真的“獨行獨坐還獨臥”的生存狀態,還是席慕蓉的“我是一棵孤獨的樹/在抗拒秋的來臨”的自我比擬,作為開風氣之先的女性,“孤獨”是她們對女性生命個體的深刻感受,這種孤獨之感,也讓她們不自覺借助禪佛教義來解釋、消融。同時,她們還有著“人生如寄”之感,不論是朱淑真自號幽棲居士,以寄托其心無所依傍的飄零之感;還是席慕蓉詩歌中“流浪”“鄉愁”多次出現,都是源于對生命的本源的探究,不斷尋找女性心靈皈依之處。“文學是生命里最好的原鄉”(席慕蓉),她們先行者般的孤獨及“飛鴻踏雪”般的人生過客感,卻在詩歌中變成永恒。

四、席慕蓉——把女性生活藝術化的典范

朱淑真與席慕蓉是中國女性文學史上的標桿式人物。她們的詩歌創作分別代表古代和現代女性對生命的探索歷程,她們詩歌的主題、風貌、特色等的相似性,反映了中國女性普遍的心理狀態及面臨的共同問題。在生命的探索過程面臨的人生謎題,她們困惑、苦悶及不斷尋找化解的方法,但是時代的不同,結果也不同。朱淑真生于南宋,是封建女性生命覺醒者,面對女性無法自主命運,她有過強烈的質疑與反抗:“女子弄文誠可罪/那堪詠月更吟風/磨穿鐵硯非吾事/繡折金針卻有功”,對于女性只能從事家庭事務的命運安排極度不滿;對于愛情,她“寧可樹上抱枝老/不隨黃葉舞秋風”,表達對不和諧的婚姻的決不妥協;面對丈夫的庸俗與自己的風雅不相般配,朱淑真耿耿于懷,無法放下:“鷗鷺鴛鴦作一池/須知羽翼不相依/東君不與花為主/何以休生連理枝?”可以說,在女性生命價值的探索中,朱淑真是積極和具有典范作用的,封建禮教越是森嚴,越是顯示出其反抗的激烈,她不僅質疑不公平的命運,還大膽去追求心中所愛,這種“出格”的行為,讓她一直到晚清都因為“婦德”問題飽受詬罵。朱淑真痛苦的根源在于追求自身生命的價值與時代觀念的沖突過于激烈,在看不到希望的封建時代,她也嘗試借助禪宗來看破人生之苦難,身居佛門,但是無法做到絕塵棄世,她最終投河自盡了。

而席慕蓉站在時代之巔,她仿佛跨越千古,是一位從古代走到現代的女子,那些遙遠的年代的女性總是頻繁出現在她的詩歌中:“商時風/唐時雨/多少枝花/多少個閑情的少女”“那女子涉江采下芙蓉/也不過是昨日的事”“五百年前/五百年后/有沒有一個女子前來為你/含淚低唱”等,特別是:

在那樣古老的歲月里/也曾有過同樣的故事/那彈箜篌的女子也是十六歲嗎/還是說今夜的我/就是那個女子/就是幾千年來彈著箜篌等待著的/那一個溫柔謙卑的靈魂/就是在鶯花爛漫時蹉跎著哭泣著的/那同一個人

前朝與今朝交疊出現,分不清你我,古今一體,在不斷的回望與反思中,參透人生,歷遍古今,有了俯視人間的闊大境界,席慕蓉采擷朱淑真等古代女性的對于生命探索的智慧之花,成為自身生命體驗之升華,完成了女性生命苦難的超越。席慕蓉不需要再如朱淑真一樣為父母包辦的、無愛的婚姻而窒息,也無須因為勇敢追求愛情而被衛道士詬罵,在時代賦予女性更廣闊的天空及與男性幾乎一樣的權利的年代,她自覺接受了作為女性的角色,而她有著現世的安穩之感,從容真切感知當下,認真、細致、真誠地活著。對于生活中的挫敗、失意,她也用一種欣賞、感恩的眼光去看待,自覺過濾世俗與生命中不美好的因素,“我愿意沿著既定的軌跡走下去,知恩并感激”11。她在平凡的生活中感受豐盈的美:一雙破舊的鞋子,她感受到“非常溫柔的回憶”;一具干枯丑陋的尸體,她看到一段美麗的愛情故事;愛而無果的愛,她還要“好好地對待他,沒有怨恨的青春才是無瑕的美麗”。席慕蓉不再像朱淑真那樣在與世俗的沖突中,找不到出路,找不到化解矛盾的渠道,而失菩提路。

孤獨寂寞、時光的流逝、青春的易老,愛而不能的感情,現實的瑣碎與理想的完美總是產生巨大的矛盾,是時代女性普遍要面對的問題,席慕蓉善于把生活中“最珍貴的部分特別挑出來”,以一種藝術的眼光,觀照現實,在苦難、挫折中開出美麗的花,超越人世間的滄桑。席慕蓉“一直在努力做個循規蹈矩的人。一直在努力做個不愿意循規蹈矩的人”12,在對生命意識的探索中,席慕蓉以獨特的女性感悟生命和生活的方式,在平凡與卓越之間、家庭與事業之間、循規蹈矩與創新先行之間,獲得了平衡,獲得了人生的圓融、幸福,成為將女性生活藝術化的典范,她的人生“如山岡上那靜靜的晚月”(席慕蓉)給中國女性深深的啟迪。

【注釋】

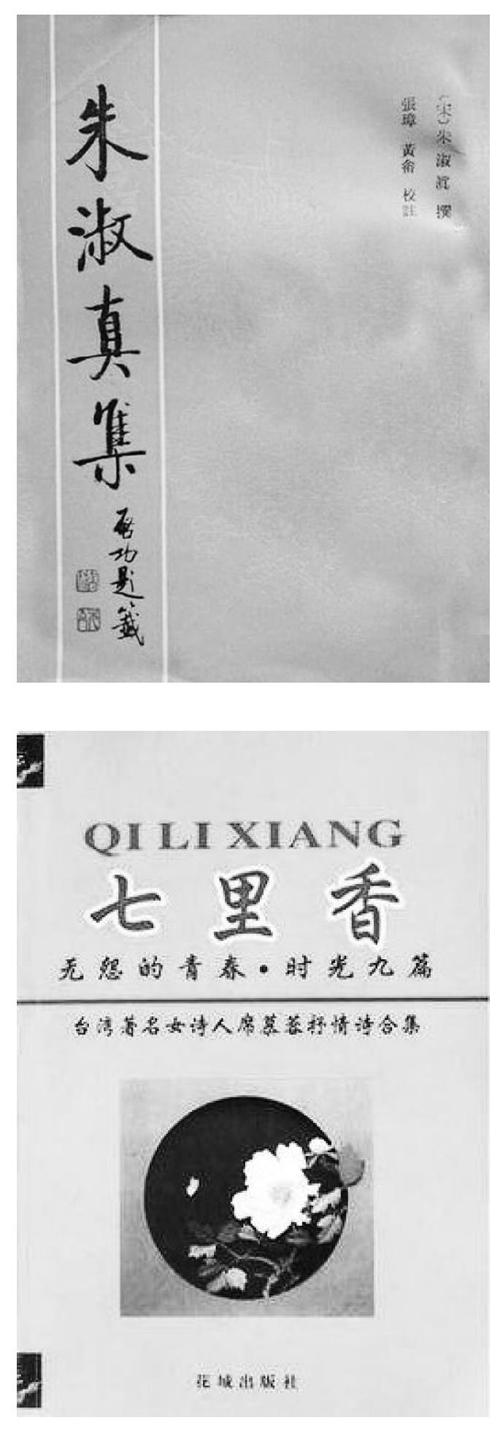

①⑧⑩[宋]魏仲恭:《斷腸集序》,見張璋、黃畬校注的《朱淑真集》,上海古籍出版社,1986,第303頁。

②黃嫣梨:《朱淑真研究》,上海三聯書店,1992,第191頁。

③本文所引朱淑真詩詞均來自張璋、黃畬校注的《朱淑真集》,上海古籍出版社,1986。

④本文所引席慕蓉的詩歌均來自席慕蓉著《無怨青春·七里香·時光九篇——臺灣女詩人席慕蓉抒情詩合集》,花城出版社,1991。

⑤[宋]孫壽齋:《斷腸集后序》,張璋、黃畬校注的《朱淑真集》,上海古籍出版社,1986,第304頁。

⑥[明]田汝成:《西湖游覽志余》卷一三,上海古籍出版社,1980,第313頁。

⑦胡元翎:《論朱淑真詩詞的女性特色》,《文學遺產》1998年第2期,第74頁。

⑨席慕蓉:《有一首歌》,花城出版社,1989,第37頁。

1112席慕蓉:《無怨青春·七里香·時光九篇——臺灣女詩人席慕蓉抒情詩合集》,花城出版社,1991,第84、254頁。

(李靜,廣西幼兒師范高等專科學校藝術系)