不同螺釘內(nèi)固定治療踝關(guān)節(jié)骨折合并下脛腓損傷的療效

張建國

(密云區(qū)醫(yī)院,北京 101500)

摔傷、扭傷、交通意外以及老年患者骨質(zhì)疏松等都會引起踝關(guān)節(jié)骨折,踝關(guān)節(jié)骨折常見癥狀為踝關(guān)節(jié)疼痛、腫脹,疼痛較劇烈,踝關(guān)節(jié)X線片或CT可明確診斷,若經(jīng)X線或CT檢查未發(fā)現(xiàn)骨折,可進行踝關(guān)節(jié)磁共振檢查,明確踝關(guān)節(jié)周圍組織損傷,如側(cè)副韌帶、脛腓聯(lián)合韌帶、下脛腓損傷等[1]。對踝關(guān)節(jié)骨折合并下脛腓損傷進行手術(shù)復(fù)位和內(nèi)固定是主要的治療方法,且不同螺釘內(nèi)固定治療方案取得的效果不同。本研究分析在對踝關(guān)節(jié)骨折合并下脛腓損傷治療中使用不同螺釘內(nèi)固定方式的效果。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2019年1月至12月密云區(qū)醫(yī)院收治的73例踝關(guān)節(jié)骨折合并下脛腓損傷患者為研究對象,根據(jù)隨機數(shù)字表法分為兩組,研究組患者38例,男性20例,女性18例;年齡18~68歲,平均年齡(43.26±10.11)歲;交通意外13例,扭傷25例。對照組患者35例,男性21例,女性14例;年齡18~68歲,平均年齡(43.69±10.33)歲;交通意外14例,扭傷21例。兩組患者性別、年齡、受傷原因比較,差異無統(tǒng)計學(xué)意義(P> 0.05),具有可比性。本研究經(jīng)密云區(qū)醫(yī)院倫理委員會批準。

納入標準:影像學(xué)檢查均符合踝關(guān)節(jié)骨折合并下脛腓損傷的診斷標準[2];符合手術(shù)指證;發(fā)病時間短于一周。所有患者均簽署知情同意書。排除標準:惡性腫瘤;合并精神疾病;其他原因造成脛腓損傷;單純脛腓損傷;其他類型骨折。

1.2 方法

患者取仰臥位,進行腰硬聯(lián)合麻醉后,首先行外踝復(fù)位,取出骨膜或嵌入骨折線的韌帶,撬起下脛腓聯(lián)合,但下脛腓聯(lián)合韌帶損傷的一部分不進行縫合修復(fù)。垂直于骨折線鉆孔,根據(jù)骨折部位解剖直徑的不同選擇螺釘固定。

研究組患者用非剛性內(nèi)固定:在腓骨上鉆骨道,做1 cm左右切口,采用牽引導(dǎo)絲,將重建鋼板從腓骨側(cè)面通過骨道從脛骨側(cè)出,將鋼板固定在脛骨內(nèi)側(cè),將縫線打結(jié)固定。對照組患者用傳統(tǒng)螺釘固定:采用直徑為3.5 mm的皮質(zhì)骨螺釘,以由后向前大約30°的方向?qū)⑵鋸碾韫堑矫劰侵萌耄孤葆斘挥邗钻P(guān)節(jié)水平間隙上方2~4 cm處。

1.3 觀察指標

①治療效果分為顯著改善、改善、無效3種。顯著改善:骨折部位解剖復(fù)位,臨床癥狀消失,踝關(guān)節(jié)功能恢復(fù)正常;改善:骨折部位一般復(fù)位,臨床癥狀減輕,踝關(guān)節(jié)功能基本恢復(fù);無效:骨折部位未復(fù)位,臨床癥狀未減輕,踝關(guān)節(jié)功能未恢復(fù)。總有效=(顯著改善+改善)例數(shù)/總例數(shù)×100%。

②運動功能評分(FAM)標準:50分以下為嚴重運動障礙,51~84分為明顯運動障礙,85~95為中度運動障礙,96~99分為輕度運動障礙。

③運動功能恢復(fù)評價標準:根據(jù)術(shù)后活動是否疼痛、活動范圍等,評判為優(yōu)、良、中、差。

④視覺模擬評分(VAS評分):共10分,分數(shù)越高疼痛越嚴重,0分表示不疼痛,10為劇烈疼痛。

⑤X線、CT等進行影像學(xué)評價骨折復(fù)位情況,解剖復(fù)位:骨折的畸形和移位完全糾正,恢復(fù)了骨的正常解剖關(guān)系,對位和對線完全良好;一般復(fù)位:骨折的某種移位仍未糾正,骨折在此位置愈合后,對肢體功能無明顯妨礙;較差復(fù)位:骨折的某種移位未糾正,對肢體功能有明顯妨礙[3]。復(fù)位良好率=解剖復(fù)位率+一般復(fù)位率。

⑥并發(fā)癥:關(guān)節(jié)僵硬、傷口感染、疼痛、運動障礙。

⑦生活質(zhì)量:自制問卷評價患者的睡眠、生理功能、心理功能、日常生活功能。

1.4 統(tǒng)計學(xué)分析

采用SPSS 20.0 統(tǒng)計學(xué)軟件進行分析,計量資料用(±s)表示,采用t檢驗;計數(shù)資料以[例(%)]表示,采用χ2檢驗。P<0.05為差異有統(tǒng)計學(xué)意義。

2 結(jié)果

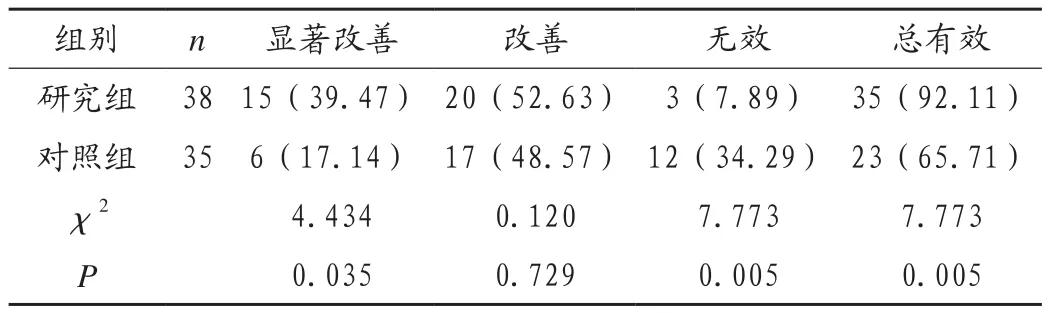

2.1 兩組患者治療效果比較

研究組患者治療總有效率高于對照組(P<0.05),見表1。

表1 兩組患者治療效果比較[例(%)]

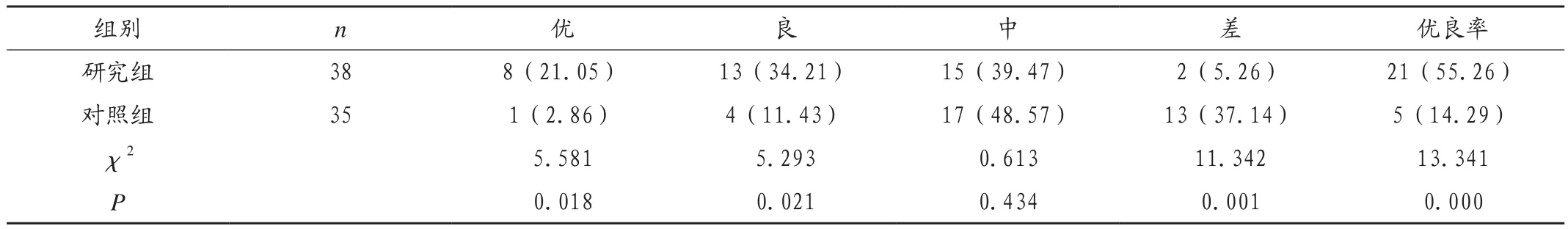

2.2 兩組患者運動功能恢復(fù)評價

研究組患者運動功能恢復(fù)優(yōu)良率高于對照組(P < 0.05),見表2。

表2 兩組患者運動功能恢復(fù)評價[例(%)]

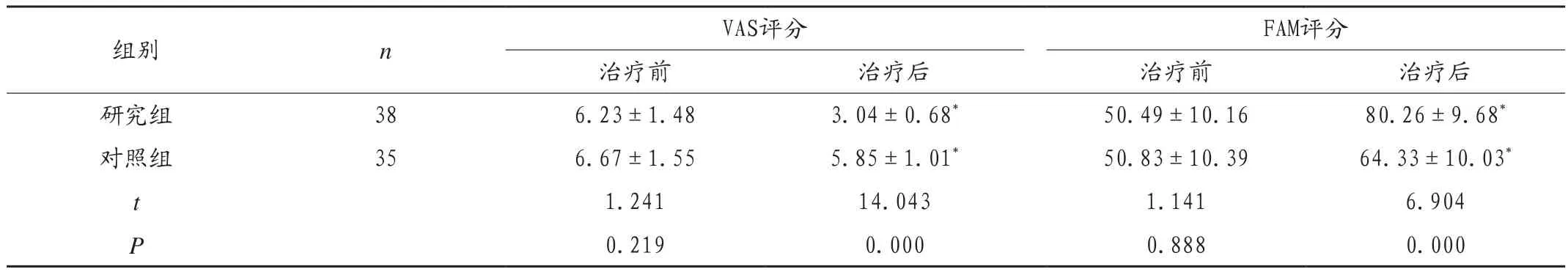

2.3 兩組患者VAS、FAM評分比較

研究組患者治療后VAS評分低于對照組(P<0.05),F(xiàn)AM評分高于對照組(P<0.05),見表3。

表3 兩組患者VAS、FAM評分比較(±s,分)

表3 兩組患者VAS、FAM評分比較(±s,分)

注:*與本組治療前比較,P<0.05。

組別 n VAS評分 FAM評分治療前 治療后 治療前 治療后研究組 38 6.23±1.48 3.04±0.68* 50.49±10.16 80.26±9.68*對照組 35 6.67±1.55 5.85±1.01* 50.83±10.39 64.33±10.03*t 1.241 14.043 1.141 6.904 P 0.219 0.000 0.888 0.000

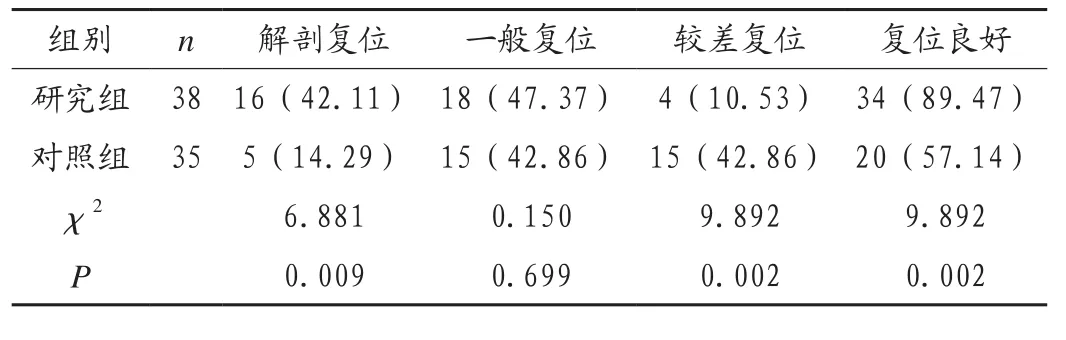

2.4 兩組患者復(fù)位情況評價

研究組患者復(fù)位良好率優(yōu)于對照組(P<0.05),見表 4。

表4 兩組患者復(fù)位情況評價[例(%)]

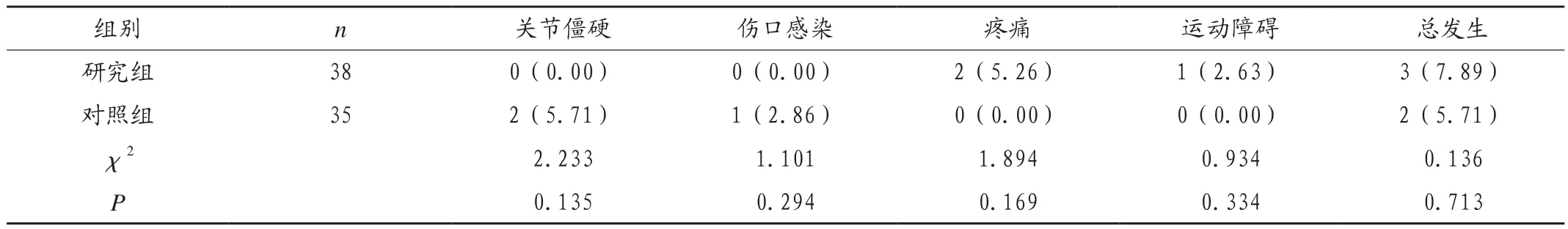

2.5 兩組患者并發(fā)癥比較

研究組患者關(guān)節(jié)僵硬、傷口感染、疼痛、運動障礙等并發(fā)癥發(fā)生率與對照組比較,差異無統(tǒng)計學(xué)意義(P>0.05),見表5。

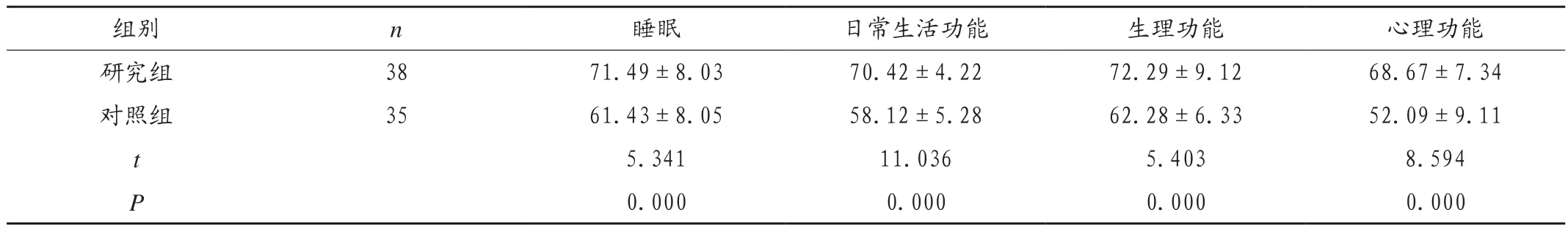

2.6 兩組患者生活質(zhì)量比較

研究組患者睡眠、日常生活功能、生理功能、心理功能等生活質(zhì)量評分均優(yōu)于對照組(P<0.05),見表6。

3 討論

下脛腓是維持踝關(guān)節(jié)穩(wěn)定的重要結(jié)構(gòu),損傷后會影響踝關(guān)節(jié)穩(wěn)定性,需要進行有效治療。下脛腓損傷可單獨發(fā)生,但多伴有踝部損傷,如果治療不當,易造成踝關(guān)節(jié)不穩(wěn)定、長期慢性疼痛和創(chuàng)傷性骨關(guān)節(jié)炎等并發(fā)癥[4-5]。陳舊性下脛腓損傷比較少見,主要是由于早期沒有正確認識并治療急性下脛腓損傷所致。踝關(guān)節(jié)骨折合并下脛腓損傷治療原則為:①應(yīng)恢復(fù)骨折的腓骨長度并糾正其旋轉(zhuǎn)移位,重建腓骨解剖結(jié)構(gòu)對踝關(guān)節(jié)功能恢復(fù)至關(guān)重要;②要盡可能對踝骨折進行復(fù)位和固定;③處理下脛腓關(guān)節(jié)[6]。不同的固定方法和固定螺釘對治療效果和運動功能的影響不同。

目前在臨床上進行固定的方法有剛性固定和非剛性固定,傳統(tǒng)的螺釘固定均為剛性固定,具有操作簡單、固定牢固等特點,但是其在負重練習(xí)中易發(fā)生斷裂,會給患者造成二次傷害,影響運動功能,還會產(chǎn)生疼痛等并發(fā)癥[7]。本次研究中,使用非剛性內(nèi)固定方式,治療總有效率、運動功能恢復(fù)、復(fù)位情況均優(yōu)于對照組,VAS評分低于對照組,F(xiàn)AM評分高于對照組,并發(fā)癥發(fā)生率與對照組相當。這證明非剛性內(nèi)固定方式可以減輕疼痛,并不會增加并發(fā)癥,改善運動功能,提高患者的生活質(zhì)量,具有顯著治療效果。非剛性內(nèi)固定主要固定在下脛腓關(guān)節(jié)后,保留患者生理功能,改善腳踝部位的生物力學(xué)性能,且受力分布均勻,不會斷裂,避免患者受到二次傷害。程銳等[8]研究結(jié)果表明,非剛性固定組踝關(guān)節(jié)功能改善情況優(yōu)于剛性固定組,非剛性固定組并發(fā)癥發(fā)生率為8.57%,與剛性固定組14.28%比較,差異無統(tǒng)計學(xué)意義(P>0.05),與本研究結(jié)果一致。另有研究證明[9]非剛性內(nèi)固定方式還可以縮短手術(shù)時間和患者下床活動時間,患者術(shù)后康復(fù)較好,有利于運動功能的恢復(fù)。因此非剛性內(nèi)固定方式在踝關(guān)節(jié)骨折合并下脛腓損傷治療中具有一定的優(yōu)勢,更利于患者的康復(fù),具有臨床應(yīng)用的價值。

表5 兩組患者并發(fā)癥比較[例(%)]

表6 兩組患者生活質(zhì)量比較(±s,分)

表6 兩組患者生活質(zhì)量比較(±s,分)

組別 n 睡眠 日常生活功能 生理功能 心理功能研究組 38 71.49±8.03 70.42±4.22 72.29±9.12 68.67±7.34對照組 35 61.43±8.05 58.12±5.28 62.28±6.33 52.09±9.11 t 5.341 11.036 5.403 8.594 P 0.000 0.000 0.000 0.000

綜上所述,在對踝關(guān)節(jié)骨折合并下脛腓損傷的治療中使用非剛性內(nèi)固定方式,治療效果顯著,且疼痛較輕,關(guān)節(jié)運動功能恢復(fù)較好,復(fù)位情況也好,并發(fā)癥低,安全性高。