學生校服產品質量安全形勢分析

陳璐

(上海市質量監督檢驗技術研究院,上海200040)

0 引言

校服是中小學生必不可少的“行頭”,也是家長和社會一直關注的焦點。全國政協委員、孔子研究院院長楊朝明曾經提出,校服有助于養成學生的集體認同感,減少攀比心理,家長與學校應形成合力,發揮其美育功能。然而,與校服市場和功能不相符的是,校服采購、質量不符合等問題時有出現,甚至出現了“毒校服”。為了確保我國中小學生校服市場的健康穩定發展,維護消費者的權益,國家標準化管理委員會于2015 年3 月18 日以國標委綜合[2015]25 號文件專門批準下達了制定《校服通用技術條件》國家標準計劃,并于2015年6月30日批準發布了國家標準GB/T 31888—2015《中小學生校服》,且該標準自發布之日起正式實施。作為我國第一個專門針對中小學生校服產品的國家標準,GB/T 31888—2015《中小學生校服》要求高、指標嚴,將不同品類的學生校服產品的質量要求統一到一個標準中,應用方便,且其在檢測項目上更加側重校服產品的安全性和舒適性。本文通過對中國纖維檢驗局2017 年的校服質量抽檢情況進行統計,分析評估校服的質量和安全性。

1 國內監管情況分析

1.1 國家專項聯動抽檢結果分析

中國纖維檢驗局于2017 年4—11 月在全國部分省市開展了學生校服質量評估專項行動,并于2019 年2 月份公布了各省市此次專項聯動抽查結果。其中,產品批次數和產品合格情況詳見圖1,企業對于GB/T 31888—2015《中小學生校服》標準的執行情況詳見圖2。

圖1 2017年專項行動抽查樣品批次數和合格率情況

圖2 2017年中國纖維檢驗局專項行動抽查情況

由圖1 可以看出聯動抽查各省市的樣品抽查批次數和合格率情況:山東省、四川省、吉林省、湖北省、云南省以及河北省的學生校服抽查不合格率很高,均超過20.0%,其中以湖北省、云南省和河北省的學生校服抽查不合格率更為嚴重,不合格率超過了50.0%。為了保障學生的身體健康安全,建議對學生校服抽查不合率較高的省市加大監督抽查力度,切實提高學生校服的質量。

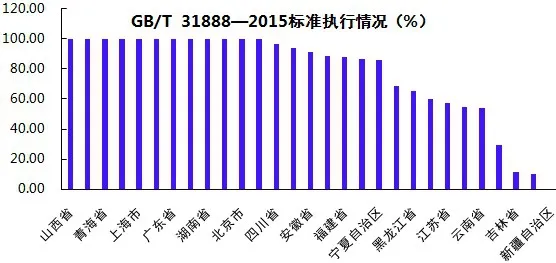

由圖2 可以看出參與此次專項行動的地區對GB/T 31888—2015《中小學生學生服》標準的執行情況不同(0~100%):有16個省市對該標準的執行率低于100%,尤其新疆、內蒙等內陸地區的采標率卻不足50%。由于GB/T 31888—2015《中小學生學生服》是完全針對學生校服產品質量的標準,所設的檢測指標比較嚴格,也代表著現階段最嚴的學生校服標準,依據該標準的要求,可以生產出質量安全、可靠的學生校服,因此建議各省(市、自治區)大力推廣GB/T 31888—2015《中小學生學生服》標準,加大市場監管力度,逐步提高學生服質量和公眾對學生校服的滿意度。

1.2 各地區監督抽查結果分析

近兩年,全國各地對中小學生校服產品質量監督抽查結果詳見表1。本次分析主要針對2019年1月—2020 年8 月20 日監測到各個省市地方發布的學生校服監督抽查情況,其中安徽省2020 年學生校服監抽35批次,合格率為91.43%,但其不合格項目未見報道,故不對其進行統計分析。本次共對34次抽查的1 985 批次產品抽檢情況進行分析,發現不合格的次數有21 次,共計616 批次產品不合格,不合格率為31.03%;其中山西等地11 次地方抽查結果合格率達到100%;另外23 次抽查中均存在不合格項,其中遼源市的不合格率竟達到100%。由各地抽查數據可見,學生校服的質量問題仍然比較嚴重,各地政府部門的監管力度仍需進一步提高,不能存在僥幸心理,要加強監督抽查力度,盡可能避免因校服安全問題給學生帶來的風險。

2 不合格項目分析

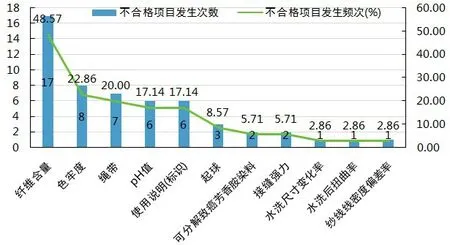

由上述學生校服產品質量抽查結果分析可知,校服質量不合格集中在纖維含量、色牢度、繩帶、pH值、使用說明、起球、可分解致癌芳香胺染料、接縫強力、水洗尺寸變化率、水洗后扭曲率以及紗線線密度偏差率等指標上。圖3 列出了近兩年學生校服質量監督抽查發現的不合格項目發生的次數及其出現的頻次。校服產品質量一旦不合格,對學生的健身安全會帶來較大的風險,因此應加強對校服質量的監督力度。

2.1 可分解致癌芳香胺染料

研究顯示,可分解致癌芳香胺染料可以通過呼吸道、消化道和皮膚進入人體,最終可能損壞肝臟,導致致敏、致癌等問題[1-2]。學生校服產品中可分解致癌芳香胺染料不合格,會危害學生的身體健康。校服產品中可分解致癌芳香胺染料不合格與企業對校服產品的質量監控不嚴、使用劣質原材料、對GB/T 31888—2015《中小學生校服》標準的重視程度不足等因素密切相關。

表1 全國近兩年學生校服抽查情況匯總表

圖3 校服抽查常見不合格項目及頻次

2.2 纖維含量

家長或學校在選購學生校服時一般以纖維成分及其含量為依據。若纖維含量不合格,也就代表著其標識的纖維成分與學生校服實際成分及含量不相符,將直接損害消費者的合法權益。

纖維含量不合格一般表現在纖維成分含量允差范圍超過標準規定、標注的纖維名稱與實際不符及纖維名稱書寫錯誤等。近兩年發布的學生校服監督抽查結果中,纖維含量不合格出現了14次,占抽查次數的41.18%。不合格產生的原因主要體現在:企業對于校服原材料的采購缺乏有效的質量控制手段,如對面料纖維含量項目的缺失檢測,直接使用面料商提供的纖維含量標注;雖有檢測但無企業內控標準,對學生校服原材料的纖維含量檢測能力不足;對面料纖維含量問題重視程度不夠。這些都是導致面料與成衣的纖維含量存在差異的原因。

2.3 色牢度

色牢度不合格,可能導致染料分子通過人體皮膚被人體吸收,或吸附在皮膚表面使皮膚染色,從而影響人體健康。同時,色牢度不佳,也會導致校服褪色、發黃、發舊等,嚴重影響校服的美觀。近兩年發布公告的學生校服監督抽查結果中,色牢度不合格出現了8次,占抽查次數的23.53%。色牢度不合格與校服面料染色時使用劣質染料,或在染色加工過程中對染助劑的選擇、上染時間、溫度確認等工藝參數設計的不合理有著密不可分的關系。

2.4 繩帶

學生校服繩帶要求不合格,繩帶設計不合適或不合理容易因上下車或被其他物體鉤掛而造成損傷,是危害學生人身安全的一個潛在因子,其可能會導致勒住、纏住學生,嚴重時可能會使其受傷甚至因勒緊、食管反流、缺氧導致窒息死亡。在近兩年發布公告的學生校服監督抽查結果中,繩帶不合格次數為7次,占抽查次數的20.59%。同時也說明企業對于GB/T 31888—2015《中小學生學生服》標準的重視不夠,或對標準的要求理解不足,導致學生校服的設計、使用的繩帶不符合有關相關標準技術要求。

2.5 pH值

pH 值不合格,可導致使用者皮膚過敏。pH 值過高或過低,都會破壞皮膚表面的酸堿平衡,破壞人體免疫力。近兩年發布公告的學生校服監督抽查結果中,pH 值不合格出現了6 次,占抽查次數的17.65%。pH 值不合格,與企業在面料生產過程中工藝不夠完善(如整理劑加入過多、面料水洗不充分)或企業對原材料的質量控制上不夠嚴格等因素有關。

3 提升校服品質的建議

校服產品品質的優劣關系到廣大中小學生的身體健康和人身安全。我國也針對學生校服產品質量問題發布了一系列強制性標準,如GB/T 31888—2015《中小學生校服》、GB/T 31701—2015《嬰幼兒及兒童紡織產品安全技術規范》、GB/T 23328—2009《機織學生服》、GB/T 22854—2009《針織學生服》等。相關部門雖然一直依據上述標準對學生校服的質量進行監管,但是學生校服產品質量不合格的事情仍在不斷發生,常會出現纖維成分含量、pH 值、繩帶、可分解致癌芳香胺染料等不符合強制性標準的要求。因此,為了保證中小學生的健康和安全,應盡可能建立監管、生產、消費全面監督的健康體系,為此提出以下幾點建議:

(1)積極發揮市場監管部門的作用。鑒于原料品質對學生校服成品的質量有著較大的影響,建議監管部門加強對學生校服原料的監管,從源頭上對質量進行把控,減少不合格面料等原材料流向學生校服生產企業,并且提高監管的效率。

(2)針對學生校服的重點安全性指標(如可分解致癌芳香胺染料、繩帶、甲醛、pH值等)以及易出現質量問題的指標(如纖維成分含量、色牢度等),進行有針對性的質量評估專項行動,及時掌握市場上學生校服質量情況,增強專項行動的有效性,建立監測學生校服質量的長效機制。

(3)通過組織質量分析會、標準宣貫會等措施,幫助生產企業了解學生校服產品中存在的質量問題及具體改進措施;鼓勵生產企業熟練掌握GB/T 31888—2015《中小學生校服》標準,并按其對生產進行指導、控制,從而提高產品質量,用標準引領學生校服質量提升。

(4)引導企業加強對原料和工藝的控制,確保校服產品的質量。例如,針對監督抽查結果中出現頻次較高的可分解致癌芳香胺染料、纖維成分含量、色牢度、繩帶和pH 值不合格等問題,積極引導企業從產品原料、生產工藝等環節來控制質量,完善企業質量控制制度。

(5)根據監督抽查和檢驗檢測數據建立企業誠信檔案,并與教育局、學校等招標機構信息共享,幫助招標機構在招標時對企業的資質、企業生產的學生校服質量進行把關。