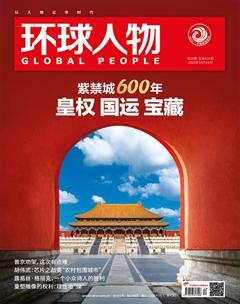

皇權 國運 寶藏

李文儒

從景山山頂的萬春庭向北俯瞰,每個人大概都會驚異地發現:紫禁城原來是這么一幅大畫卷啊!

對于今人來說,參觀紫禁城,首先是視覺行為。紫禁城是一個主題先行的藝術結晶,這個主題就是中國帝王意志和統治思想。而當帝制終結,建造紫禁城的實際目的與使用功能也隨風而逝,作為“副產品”的美學價值反而成為永恒。

作為中國封建時代最后的皇宮,紫禁城至少有十幾個世紀之久的可繼承傳統和可吸取經驗,所以建造得無比恢宏壯美,同時又無比規范標準。這樣一個東方古代建筑的集大成之作,留給后人的是無與倫比的美。它的美,體現在選址、規劃、布局、結構、造型、著色中,體現在高低錯落、疏密協調、寬窄相間、空間節奏、光影變幻中,體現在整體的統一、完備、端莊和差異的對應、均衡、靈動中。紫禁城整體的浪漫想象與細節的靈感閃爍,鑲嵌在高遠博大、深厚、精致的文化背景上,必然凝結為永恒的經典圖像。這樣的圖像,經得起歷史的考驗和挑剔,更經得起現在與未來的想象——不論是它的整體,還是它的局部,甚至那些最細枝末節之處,最不為人們注意的角角落落。

從皇宮到博物院,紫禁城經歷了三個歷史階段,呈現著三種文化形態。第一階段是皇宮,從明永樂四年(1402年)籌建,永樂十五年(1417年)開工,永樂十八年(1420年)落成,到中國末代皇帝溥儀,歷明清兩朝。算上短暫稱帝的李自成,共有25位皇帝在此執政、居住。第二階段是故宮(在中國歷史上,凡以往帝王的宮殿都叫故宮),辛亥革命終結封建帝制,故宮的前半部分歸中華民國政府管轄,成立古物陳列所,后半部分仍由以遜帝溥儀為首的“小朝廷”居住使用。第三階段是故宮博物院,1924年11月,溥儀被“請”出故宮,1925年10月10日,故宮博物院成立。

在這樣一個不曾改動的空間中,隨著時間的流動,演繹和見證著皇朝與民國、君主與民主、集權與公權的對峙和交替。以皇宮文化為代表的傳統帝制文化遺存,與以博物館為代表的現代公共文化建設,是兩種性質完全不同的文化形態。現在,作為博物館的故宮博物院,應當是引導人們理性認識皇權文化的“標本”,而不是向人們炫耀“明君”“圣上”的“圣地”。

2019年,走進紫禁城的人數創造了歷史紀錄:1900多萬!全世界沒有哪一處公共文化空間能在一年中容納這么多參觀者。但是,當這么多人涌進昔日皇家禁地,有多少人是在理性解讀和感性領悟紫禁城?理性解讀,就是透過紫禁城的顯性圖像,身臨其境地認識紫禁城與帝制時代的體制制度、禮儀規范,認識紫禁城與皇帝的執政行政、皇家的宮廷生活,及紫禁城與歷史發展、國家命運、民眾生活的關系。感性領悟,就是在感受著紫禁城強烈的視覺沖擊與心靈震撼時,仔細體味紫禁城建筑的美。思索理性解讀與感性領悟之間的碰撞與糾結,就是進一步追問政治文化與建筑文化、中國傳統文化與中國古代建筑藝術之間,到底是什么樣的關系。

紫禁城既是一個實體,也是一個象征體,更是一個激發無限想象的空間。六百年來,這一形態未改的建筑實體,一直處于“生長”狀態。今人理解和解讀的過程,也是創造的過程,這種“生長”必將持續下去。