錢塘江強潮河口排澇閘現狀、問題及應對措施

包中進,韓曉維,包純毅,王自明

(1.浙江省水利河口研究院 浙江省河口海岸重點實驗室, 浙江 杭州 310020; 2.浙江省水利水電勘測設計院,浙江 杭州 310002)

1 研究背景

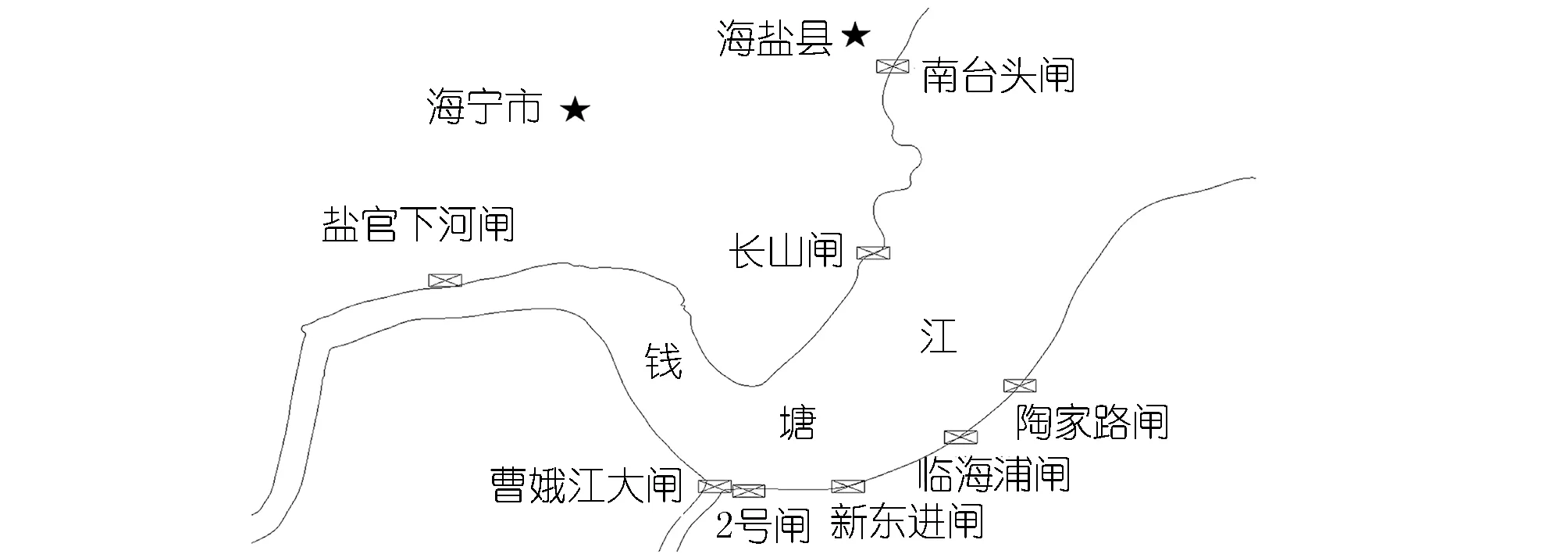

錢塘江發源于安徽省休寧縣六股尖,以蘆茨埠為潮區界,聞堰為潮流界[1],是世界著名的強潮河口。杭州灣的淺海具有非正規半日潮特性[2],而且具有顯著的往復流特征,其漲、落潮流大多與岸線平行,根據1953~2002年的統計資料可知,鹽官至澉浦兩站的平均潮差分別為3.3 m和5.7 m[3]。錢塘江流域來沙較少,海域來沙豐富,由于潮流強勁,水流挾沙能力較強,河口區域懸移質含沙量自東向西逐漸增大。河口兩岸為經濟發達地區,主要分布有杭嘉湖平原、蕭紹平原等,為此,在兩岸沿線興建了眾多的大中型排澇、擋潮閘(見圖1),這些排澇閘和擋潮閘為保障兩岸平原地區的工農業生產和人民生活、提高防災減災能力和水資源的綜合利用效率,以及改善水生態水環境等發揮了重要的保障作用。沿線各閘站的工程特性參數如表1所列。

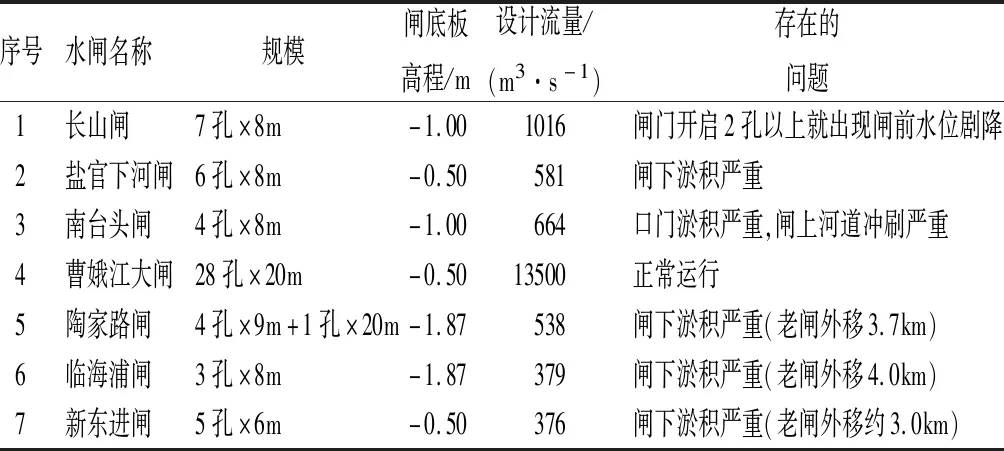

表1 部分感潮排澇閘工程特征Tab.1 Characteristic of some tidal drainage sluices

圖1 錢塘江兩岸部分排澇閘分布示意Fig.1 Distribution of some sluices on both sides of Qiantang River

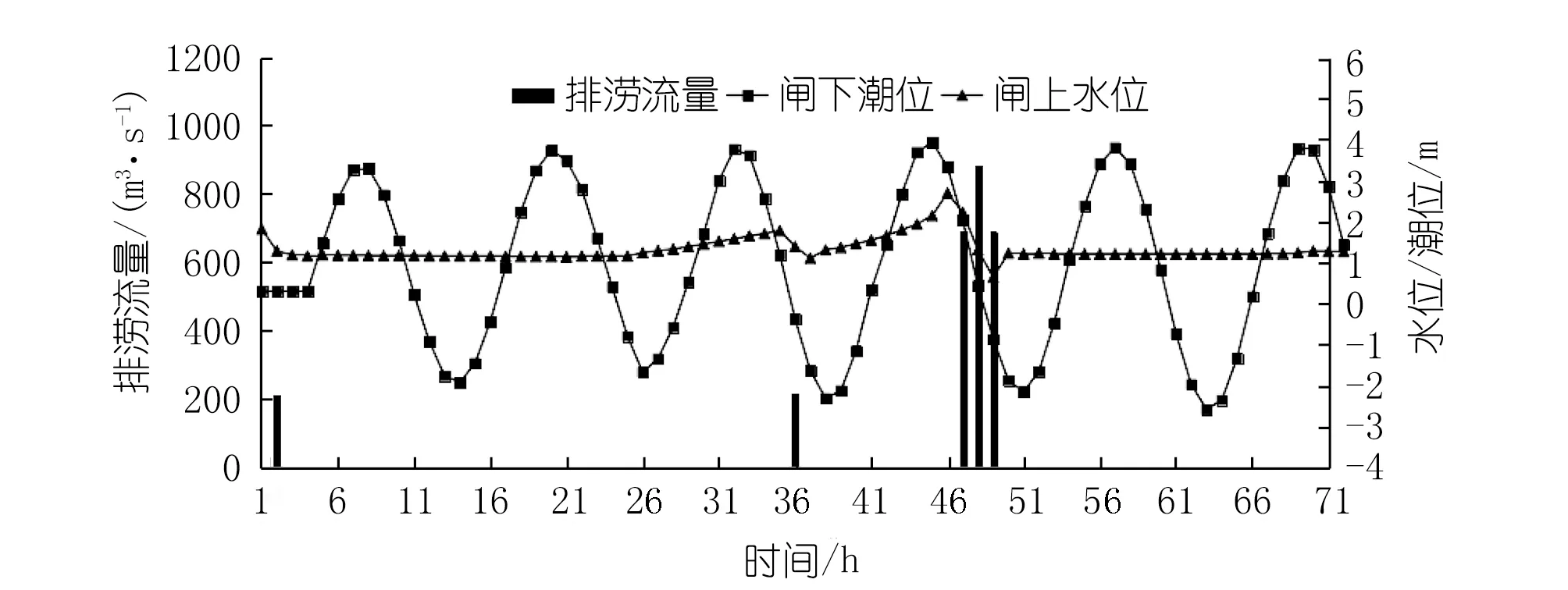

感潮排澇閘最顯著的特點是需要“候潮搶排”,即充分利用低潮位的有限時間,盡可能地排出澇水,典型的感潮水閘排澇過程線如圖2所示。區域內雨型、潮型對排澇規模的設計影響較大[4],為了達到快速排澇的目標,需要在較短時間內全開閘門運行。這些閘站在多年運行實踐中,暴露出了一些共性的水力學關鍵技術難題[5-7]。本文以杭州灣為研究背景,通過分析排澇閘現狀及存在的問題,結合作者多年的工作經驗并參考已有的研究成果,探討了改善強潮河口排澇閘的排澇條件;在此基礎上,提出了在閘前增設調蓄設施、閘軸線與堤線一字型布置等技術方案,擬通過技術改造,在確保工程安全的前提下,有效提高排澇閘的排澇能力。研究成果可為感潮水閘等類似工程的設計與改造提供參考。

圖2 典型感潮水閘甌飛一期圍墾工程東2號閘的排澇過程線Fig.2 Drainage hydrograph of a typical tidal sluice

2 排澇現狀及存在的問題

總體來說,防洪排澇均遵循“上攔—中蓄—下排”的原則,作為下排主要建筑物的感潮排澇閘對區域防洪、排澇起著控制性作用。然而在實際運行中,存在著如下主要問題。

2.1 閘前河道規模不匹配,影響排澇效果

按照水閘相關設計規范和經驗,閘前河道設計規模目前主要是參考《水閘設計規范》中所推薦的大中型水閘工程閘室總寬度與河道的比值進行設計的,一般將該比值取為0.60~0.85[8]。對于閘前河道規模,也有學者提出可以將感潮水閘閘寬與河道比值的下限放寬至0.40~0.50[9-10],因為當水閘與河道比例達到某一界限后,水閘規模的增大對泄流能力的影響并不顯著[11],若規劃得當,區域內減小排澇閘規模后也不會明顯抬高相應的洪水位[12]。也有學者從水環境的角度考慮,提出了閘前河道與閘門寬度的較優比例為0.40[13]。目前,針對感潮區域排澇閘與河道規模之間的比值仍需要開展進一步探討。筆者認為,若感潮河口排澇閘按照常規水閘的設計方法,在閘下低潮位閘門全開時,上游水面線將呈以下形態[14](見圖3):閘前一定范圍內的水面坡降較陡(稀疏波區),流速較大;該范圍以外的水面坡降較緩(內河常態區),流速較小。該水流分區與上游河道的規模、底坡、糙率等均密切相關,在運行時往往會遇到以下問題。

圖3 感潮水閘上游河道水流分區示意Fig.3 Schematic diagram of flow division at upstream of tidal sluice

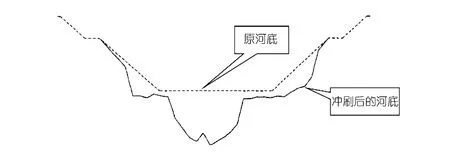

(1) 閘前河道沖刷嚴重。閘前河道一般處于稀疏波區,該區域內水面坡降陡、水流流速大,極易對上游河道形成明顯的沖刷。比如南臺頭閘在1993~2004年間多次排澇后,閘上4 km河道形成了嚴重沖刷,河底最大沖深可達6 m。閘上典型河道斷面沖刷如圖4所示[15]。因此,為了避免河道沖刷情況進一步加重,只能采取控制過閘流量等措施,從而就導致了該工程的排澇效益大大降低。又比如曹娥江支流新三江閘,其閘的上河道規模幾乎與閘寬等同,結果導致閘門開啟的瞬間,上游河道200 m左右河段的水位迅速見底,致使河道沖刷嚴重。

圖4 南臺頭閘閘上河道典型斷面沖刷剖面示意[15]Fig.4 Scour profile of typical section of upper channel of Nantaitou sluice

(2) 內河較遠處的水位下降困難。平原河網水位控制站一般位于水閘上游的內河常態區,該區域內水位降低主要是受到稀疏波速的影響,在短時間內難以明顯降低。

(3) 預排調度難以有效實現。預排技術是提高區域可調蓄容量、保障防洪安全的措施之一。然而,按照現狀常規的排澇布局方式,要求在有限的時間內,完成較大的預泄量幾乎不可能,且閘上河道可供預排的水量也有限。比如長山閘開啟2 孔閘時上游水位劇降,新三江閘開啟后,閘前200 m左右河道幾乎見底,排澇能力大大降低。這樣的調度運行方式本身要求的技術難度太大,運行管理單位往往較難達到。如果閘門開啟過快,就存在前述的閘前無水可排的情況;如果閘門開啟過小,短時間內又達不到降低水位的要求。

2.2 閘下淤積,影響排澇效果

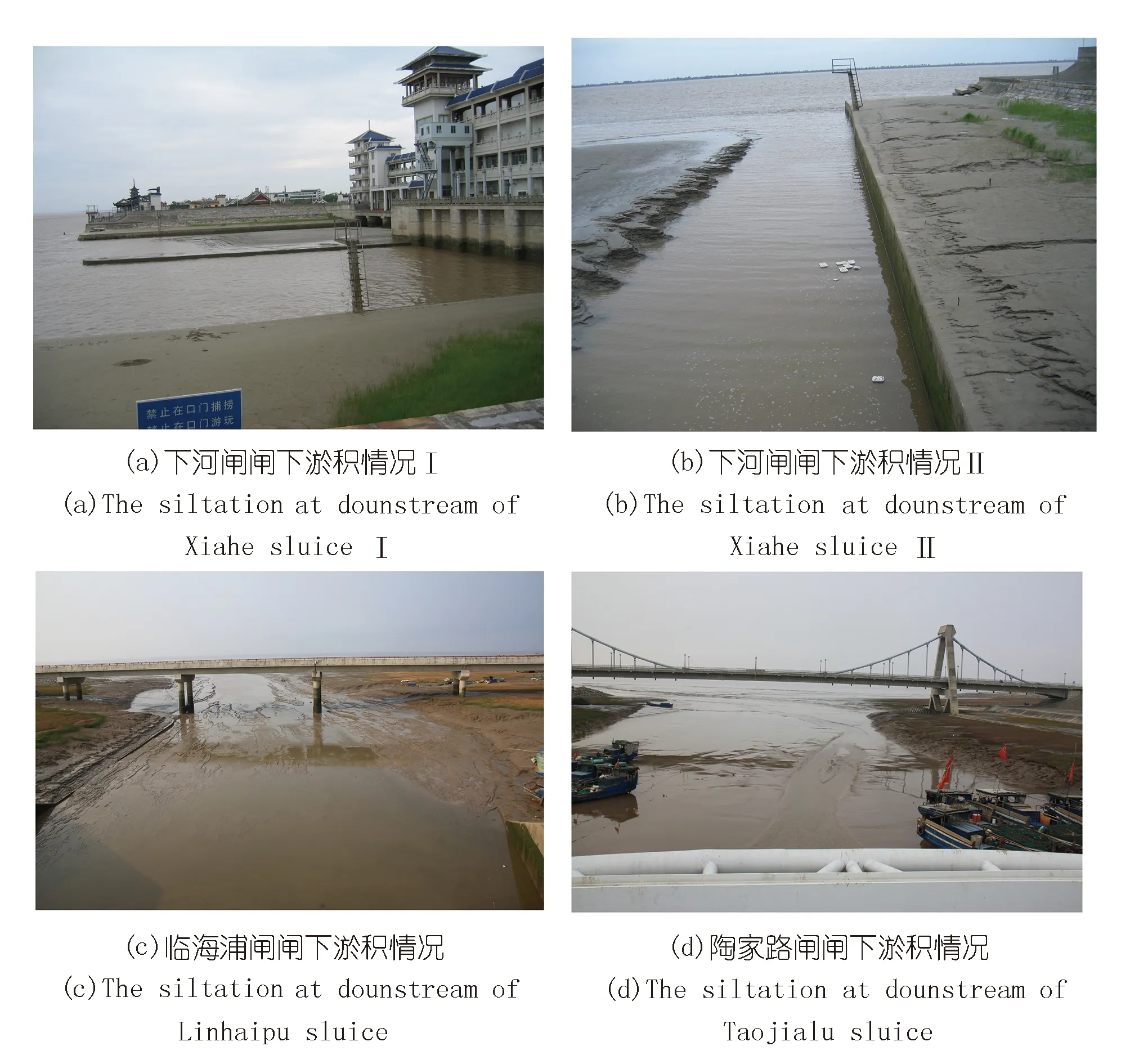

擋潮閘閘下淤積問題普遍存在[16],錢塘江河口同樣如此。由于錢塘江兩岸破堤建設的排澇閘一般為內凹式布置(見圖5),這樣的布置方式的優缺點非常明顯,即優點是可以避免強涌潮對閘門的沖擊,施工相對方便;缺點是閘下容易淤積嚴重。比如錢塘江北線的下河閘閘下淤積高達5~6 m,幾乎淤積到了閘門頂;再比如南線的臨海浦閘、新東進閘、陶家路閘等,其閘下淤積長度普遍達幾百米以上,詳情如圖6所示。

圖5 典型工程平面布置示意Fig.5 Typical sluice layout plan in Qiantang River Estuary

圖6 錢塘江沿線擋潮閘閘下淤積圖片Fig.6 Siltation under tidal sluices along Qiantang River

經分析,造成這種情況的原因主要有以下幾個方面。

(1) 錢塘江所具有的強潮特性,加上水流含沙量高。根據有關資料,干流潮區界蘆茨埠站的最大含沙量為1.76 kg/m3,平均含沙量為0.20 kg/m3。水體中漲潮含沙量起控制性作用,江中大潮漲潮含沙量約高達2.00~4.00 kg/m3,落潮約為0.20~1.00 kg/m3。

(2) 閘上可以供閘下沖淤的水量有限,并且多年的試驗研究表明,閘下水力沖淤只能做到門前清,并且閘下淤積高度如果超過2 m左右就很難沖開[17],此時需要采用其他工程措施。閘下嚴重淤積,不僅會影響到閘門的正常啟閉,更會影響到排澇效果的正常發揮,排澇效益會大大降低。

2.3 閘下局部淘刷嚴重,影響結構安全

根據水閘規范,閘下習慣于布置擴散式直立翼墻與左右兩側海塘銜接。而原型和物理模型試驗研究都證明了在閘下口門翼墻附近,存在立軸漩渦,容易形成錐型淘刷,影響翼墻、海漫以及護坦等結構的安全,而且這方面的研究成果已較為豐富[18-19]。

3 對策探討

面對現狀及存在的問題,如何確保感潮河口排澇閘的工程安全以及發揮正常的排澇功能,需要探索新的技術,以提高快速排澇能力。結合多年的工作經驗并參考已有的研究成果,經分析研究,提出以下幾點應對措施。

3.1 閘前設置調蓄設施

從水力學角度進行分析,在相同排澇流量的條件下,閘前河道流速降低,則水面坡降越緩,而設置調蓄湖正是起到減緩水力坡降的作用。主要體現在以下幾個方面:

(1) 可以在短時間內保證閘前來水,為快速有效地預排創造條件,降低河道(河網)的水位,為防洪排澇騰出蓄洪空間。

(2) 在洪水期大流量排澇時不至于使閘前河道馬上見底,可以保護閘前河道安全,確保在有限的時間內排出足夠多的水量。

(3) 對閘站樞紐工程而言,可以避免閘和泵站運行時水流的相互干擾,從而提高排澇效果。

(4) 設置湖泊后可以豐富當地人民旅游和休閑的場所,提升該區域的居住、生活和生產環境。

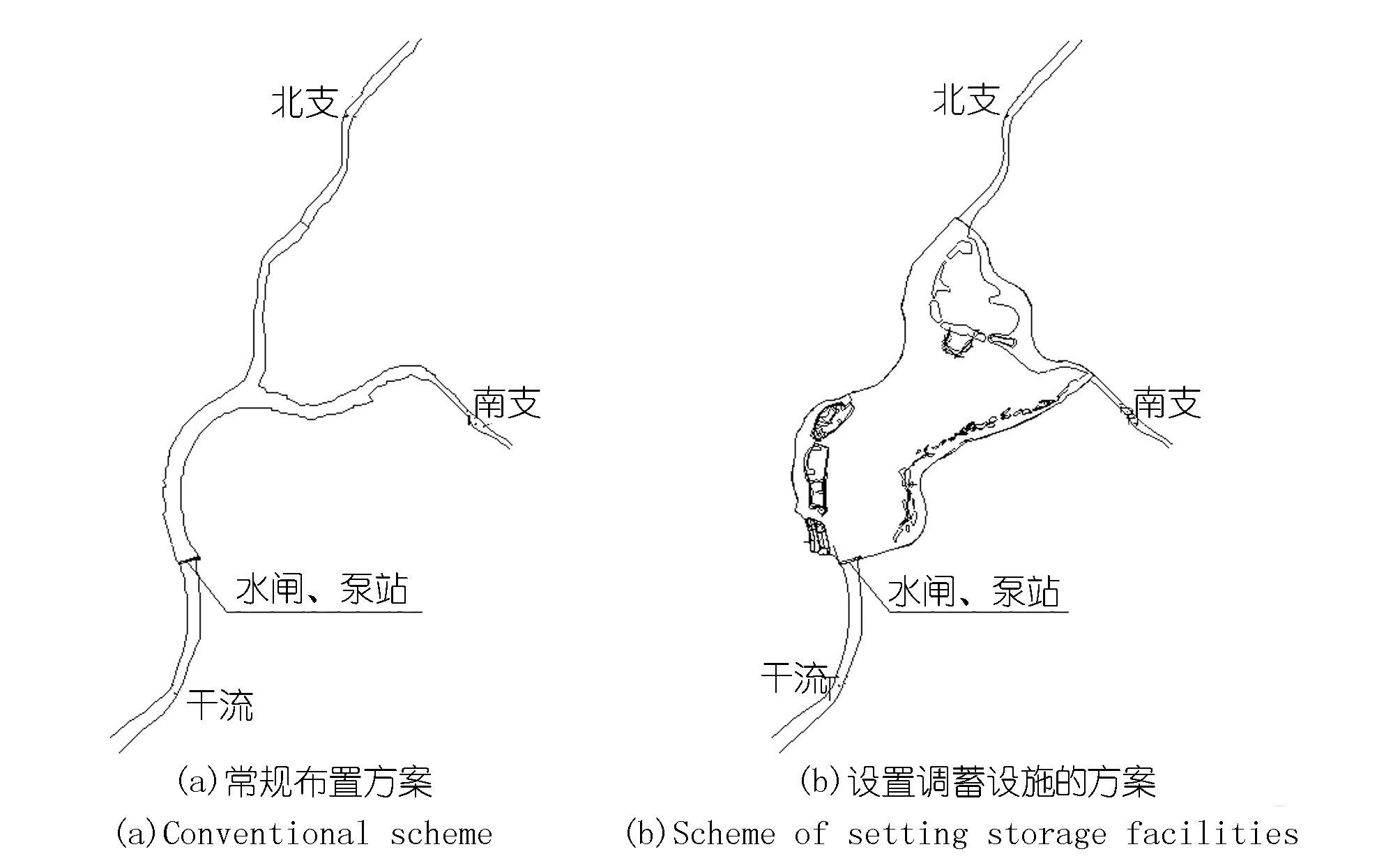

以浙江省義烏市雙江水利樞紐工程為例,該樞紐主要由攔河閘和引水泵站等組成,其常規河道型布置如圖7(a)所示,閘前設置調蓄湖的方案如圖7(b)所示。閘上河道寬度現狀干流約為200 m,支流河道寬度為50~100 m。采用平面二維數學模型對兩種方案進行了水力計算,不同方案的上游沿程水面線如圖8所示。計算結果表明:在閘前設置調蓄湖方案后,除攔河閘斷面上游局部水位較常規方案有所抬高以外,上游河道沿程洪水水位降幅明顯,其中上游北支5 a一遇洪水位降幅影響范圍約為4.8 km,20 a一遇洪水水位降幅影響范圍約為5.8 km,防洪效果明顯。

圖7 義烏市雙江水利樞紐工程樞紐布置示意Fig.7 Two layonts of conventional scheme and scheme with storage facility

圖8 設置調蓄設施前后水閘上游水面線Fig.8 Upstream water surface line of sluice before and after setting storage lake

3.2 閘軸線與堤線一字型布置

如前所述,常規擋潮排澇閘的平面布置方式一般為內凹式。錢塘江沿線和其他感潮河口水閘基本上都是這樣的布置型式。對于這類具備閘下開闊水面條件的地方,建議采用一字型布置方式,閘軸線盡量和堤線一致布置,以利于下泄水流均勻擴散、減少閘下淤積和沖刷、有利于閘下沖淤。

以甌飛一期圍墾工程東2號閘為例,該閘設計規模為5 m×8 m,原設計為內凹式,模型試驗結果表明,該布置方案存在著常規的技術缺陷[20]。通過多方案比較試驗,最后推薦采用一字型布置方案。物理模型和原型運行結果也表明,一字型方案的閘下沖刷情況明顯優于內凹式方案的閘下沖刷情況。兩種方案的閘下沖刷試驗情況詳如圖9所示。目前,工程已經建成并已正常運行,效果很好。

圖9 甌飛一期圍墾工程東2號閘閘下沖刷試驗結果示意Fig.9 Scouring test results under concave and line-shaped layout sluices

3.3 增加強排設施

隨著全球氣候變暖,局部地區極端氣候事件經常發生。特別是浙江省“余姚內澇事件”發生以后,浙江省大力推進排澇泵站的建設。

泵站和排澇閘相結合設置,除了泵站單獨運行可以對上游洪澇水位起到削峰的作用外,還可以和排澇閘一起聯合運行,更加快速地降低上游洪澇水位,提高排澇能力。也就是當排澇閘的自排能力下降時,可以提前啟動泵站強排,閘站一起排澇。

4 結 語

目前,錢塘江沿線的排澇閘均為內凹式布置,由于閘下淤積嚴重、而且閘上河道配套規模不夠,影響到了排澇閘的排澇能力。本研究結合多年工作實際經驗并參考已有的研究成果,提出了擴大閘前河道規模、增設調蓄設施和閘軸線盡量靠近堤線布置的思路。在此基礎上,再加上強排配套設施等,可以在確保工程安全的前提下,能充分有效地發揮排澇閘的排澇功能,提高排澇效率和區域的防災減災能力。研究成果可為類似工程的設計和研究提供參考。