經典名方中貝母類藥材的本草考證△

魏夢佳,趙佳琛,趙鑫磊,金艷,張衛,彭華勝,李兵,蔡秋杰,楊洪軍,張華敏,詹志來*,張志杰*

1.中國中醫科學院 中藥研究所,北京 100700;2.中國中醫科學院 中藥資源中心,北京 100700;3.中國醫學科學院 藥用植物研究所,北京 100193;4.安徽中醫藥大學,安徽 合肥 230012;5.中國中醫科學院 中醫藥信息研究所,北京 100700;6.中國中醫科學院 中醫藥發展研究中心,北京 100700;7.中國中醫科學院,北京 100700

貝母類藥材為祛痰止咳的常用藥,藥用歷史悠久,但歷史上名實變遷較大。在2018年國家中醫藥管理局會同國家藥品監督管理局制定并公布的《古代經典名方目錄(第一批)》中,包含貝母類藥材總共5首。其中“化肝煎”出自《景岳全書》,以“土貝母”之名入藥;“清金化痰湯”出自《醫學統旨》,“桑白皮湯”出自《景岳全書》,“清肺湯”出自《萬病回春》,以“貝母”之名入藥;而“桑杏湯”出自《溫病條辨》,以“象貝”之名入藥。可見貝母類藥材在古代存在多種不同表述,且部分名稱較為寬泛,需要作出進一步的界定。《中華人民共和國藥典》(以下簡稱《中國藥典》)規定的貝母類藥材多達6種,且部分為多基原藥材,如川貝母來源為百合科植物川貝母FritillariacirrhosaD.Don、暗紫貝母F.unibracteataHsiao et K.C.Hsia、甘肅貝母F.przewalskiiMaxim.、梭砂貝母F.delavayiFranch、太白貝母F.taipaiensisP.Y.Li或瓦布貝母F.unibracteataHsiao et K.C.Hsia varwabuensis(S.Y.Tang et S.C.Yue)Z.D.Liu,S.Wang et S.C.Chen的干燥鱗莖[1]36;浙貝母為百合科植物浙貝母F.thunbergiiMiq.的干燥鱗莖[1]292;平貝母來源為百合科植物平貝母F.ussuriensisMaxim.的干燥鱗莖[2];伊貝母來源為百合科植物新疆貝母F.walujewiiRegel或伊犁貝母F.pallidifloraSchrenk.的干燥鱗莖[1]141;湖北貝母來源為百合科植物湖北貝母F.hupehensisHsiao et K.C.Hsia的干燥鱗莖[1]348;而土貝母則是葫蘆科植物土貝母Bolbostemmapaniculatum(Maxim.)Franquet的干燥塊莖[1]17。這其中部分藥材用藥歷史悠久,亦有部分為近代以來才作為藥材使用。可見,由于貝母名稱、基原和產地等變遷較大,歷代本草典籍中記載的貝母與今所用存在名實不盡相同的情況。

現代已有諸多學者對歷代貝母入藥的基原進行考證。孫丹等[3]依據貝母花的植物特征認為《爾雅》記載“白花似韭”的特征與百合科浙貝母F.thunbergii符合。謝志民等[4]認為郭璞注《爾雅》與百合科老鴉瓣Tulipaedulis(Miq.)Baker相近,該種現今仍存在部分混充貝母的情況。他認為,郭璞為晉代河東聞喜(今山西)人,其所處地區為今葫蘆科土貝母的主產區之一。同時期陸璣記載“其葉如栝樓而細小”,該形態特征明顯與現在的葫蘆科土貝母B.paniculatum更為接近,結合《名醫別錄》所載貝母“生晉地”,認為魏晉以前的貝母為葫蘆科土貝母B.paniculatum。尚志鈞等[5]依據貝母主產流域、“火耕水褥”、貝母功效的對比等,認為《神農本草本經》中貝母并非百合科貝母,乃是葫蘆科土貝母B.paniculatum。謝宗萬[6]認為《萬物》所載“貝母已寒熱也”與《神農本草經》中貝母治療“傷寒煩熱,淋瀝,邪氣”的功效一致,均指百合科貝母屬植物;但由于同屬貝母品種較多,很難確定具體為哪一種,其認為川貝母F.cirrhosa的可能性最大。肖培根[7]111《新編中藥志》認為《神農本草經》中貝母品種雖然有多種來源,亦較混亂,但百合科浙貝母F.thunbergii、川貝母F.cirrhosa應當是其主流來源。趙寶林等[8]結合古今地名變化及貝母屬植物的分布特點,認為古人所謂的貝母實際上不單指同一屬貝母,可能包括葫蘆科土貝母B.paniculatum和百合科貝母屬2類。朱曉丹等[9]從文獻角度探索土貝母藥用源流,梳理古代醫藥典籍,其觀點為:1)唐以前雖沒有“土貝母”之名,但所載功效與葫蘆科土貝母B.paniculatum相近。2)唐宋時期的貝母多與葫蘆科土貝母B.paniculatum無關。3)到明代雖然出現土貝母之名,但應當多指當地所產的百合科浙貝母F.thunbergii。4)至明末土貝母單獨分列,其后諸多文獻記載功效主治與葫蘆科土貝母B.paniculatum一致。楊曦亮等[10]從貝母的原植物考證,認為:1)陸璣最早在《詩疏》中描述記載有貝母“葉如瓜蔞而細小,其子在根下,如芋子正白”。之后《證類本草》及《本草綱目》都曾引用陸璣之言。《植物名實圖考》引張載之詩:“貝母階前蔓百尋,雙根盤繞葉森森。”所描述的原植物特征與《本草圖經》所附蔓生貝母應當一致。2)唐宋時期貝母多為湖北貝母F.hupehensis、浙貝母F.thunbergii、太白貝母F.taipaiensis等百合科貝母。結合各家所述,該時期的貝母形態、附圖、產地等應早已包括葫蘆科土貝母B.paniculatum和百合科川貝母F.cirrhosa、浙貝母F.thunbergii。3)明末清初,《本草匯言》首次提到“土貝母”一名,《景岳全書》首次將土貝母單獨分列、首次提及“川貝母”一名。至此,土貝母、川貝母、浙貝母各自的療效和應用也開始更加明確。

經典名方中只提“貝母”而未明確基原的處方,需要根據處方的時代、作者所處地域、方義等進行細致的考證。如明代張景岳為浙江紹興人,其活動地域并無葫蘆科土貝母B.paniculatum分布,他所載土貝母功效與今所用的葫蘆科土貝母B.paniculatum也有不同。可見,專門針對不同時期經典名方中貝母類藥材的考證目前尚缺乏深入的研究,因此亟待系統梳理歷代貝母類藥材的名實關系。此外,貝母類藥材產區著錄在本草典籍內最早可見于漢魏時期的《名醫別錄》:“生晉地”,其后歷代不斷擴展其產地;如南梁《本草經集注》云:“今出近道”;唐代《新修本草》云:“出潤州、荊州、襄州者最佳,江南諸州亦有。”由此可知,貝母產地變遷比較大,這為經典名方的取樣工作帶來了一定的難度,亦需要開展其道地性變遷的考證;另有“清肺湯”提到“貝母去心”的加工要求,也需要做系統的整理。基于此,有必要從名稱、基原、道地性、采收加工、炮制等幾個方面對經典名方中貝母藥材進行本草考證,為涉及此類藥材的經典名方開發提供依據。

1 名稱考證

貝母在本草內始載于現存最早的藥學專著《神農本草經》,以“貝母”為正名,又名“空草”。而最早的文字記載則見于春秋時期的《詩經·墉風·載馳》:“陟彼阿丘,言采其蝱。”[11]《官子·地員》亦曰:“其山之旁有彼黃蝱。”我國最早一部解釋詞義的專著《爾雅·釋草篇》曰:“莔,貝母。”[12]西漢初《毛詩故訓傳》曰:“蝱,貝母,釋草。”三國時期,陸璣《毛詩草木鳥獸蟲魚疏》曰:“蝱,今藥草貝母也。”關于“莔”的解釋,《說文解字》曰:“莔,貝母也”[13];宋代陳承《本草別說》解釋為“悶”之意:“貝母能散心胸郁結之氣,故《詩》云言采其莔是也。作詩者,本以不得志而言。今用治心中氣不快、多愁郁者,殊有功,信矣。”即郁郁不得志而悶悶不樂,因貝母能散其郁結故得“莔”,其與“悶”發音相近。而明代李時珍則認為“蝱”是象形而言:“〔時珍曰〕詩云言采其莔,即此。一作蝱,謂根狀如蝱也。”清代段玉裁則解釋為假借字,《說文解字注》曰:“莔,莔正字。蝱,假借字也。”可見貝母最早尚有“莔”之名,又因象形或是假借而作“蝱”。

“貝母”之名是因其鱗莖形狀而得,對此陶弘景在《本草經集注》中解釋為:“今出近道。形似聚貝子,故名貝母。”[14]274此說為歷代所接受。

此外,貝母尚有其他異名:1)漢魏《名醫別錄》有“藥實”別名[15]123。《廣雅》曰:“貝父,藥實也。”王引之《廣雅疏證》:“貝義,即貝母也。”2)《名醫別錄》另有:“商草”別名[15]123。可能因為此草生長于商地而得名,如《本草圖經》中有一段關于商人用此藥療病的引文:“江左嘗有商人,左膊上有瘡,如人面,亦無它苦……至貝母,其瘡乃聚眉閉口,商人喜曰:此藥可治也。因以小葦筒毀其口灌之,數日成痂,遂愈,然不知何疾也。”[16]1653)依據其性味而得名,如《名醫別錄》中的“苦花”“苦菜”[15]123。4)后世本草典籍則更多以其產地而命名,如川貝母、浙貝母、土貝母等名。明代倪朱謨[17]54《本草匯言》最早提出川貝母、土貝母產地不同,亦有所差別,宜分別用。他對貝母功效進行比較:“以上修用,必以川者為妙。若解癰毒,破癥結,消實痰,傅惡瘡,又以土者為佳。然川者味淡性優,土者味苦性劣,二者宜分別用。”浙貝母、象貝則見于清代趙學敏[18]115《本草綱目拾遺》:“出陜西者名西貝,又名大貝。”又引用《百草鏡》云:“浙貝出象山,俗呼象貝母,圓白而小者佳。葉闇齋云,寧波象山所出貝母……不能如川貝之象荷花蕊也。土貝于象貝中揀出一二與川貝形似者,以水浸去苦味,曬干,充川貝賣,但川貝與象貝性各不同……出川者為川貝。出象山者為象貝。川產者味甘,間有微苦。總不似他產者味苦而不甘……以象貝皆小,土貝獨大,于川產者亦異。”5)近現代又以植物名稱做藥材名,如“瓦布貝母”“太白貝母”等,雖亦冠以地名,實指物種。

2 基原考證

2.1 唐代前貝母基原多為葫蘆科土貝母

貝母入藥最早見于西漢時期的《阜陽漢簡·萬物》:“貝母已寒熱。”[19]貝母在東漢時期的《神農本草經》中列為中品:“貝母,味辛,平。主治傷寒,煩熱,淋瀝,邪氣,疝瘕,喉痹,乳難,金創,風痙。一名空草。”[20]東漢末年張仲景所著《金匱要略·婦人妊娠脈證并治第二十》內有“當歸貝母苦參丸”:“妊娠,小便難,飲食如故,當歸貝母苦參丸主之。”該方主治孕婦因膀胱郁熱、氣結成燥所致的小便不暢、淋瀝不盡,此功效與《神農本草經》中記載的“淋瀝”一致。其后《名醫別錄》最早著錄其產地:“生晉地”(今山西、陜西、河南交界處),另增補功效:“療腹中結實,心下滿,洗洗惡風寒,目眩項直,咳嗽上氣,止煩熱渴、出汗,安五臟,利骨髓。”

同時期其他非藥學類著作中也有提及貝母植物形態描述:1)三國時期陸璣所著《毛詩草木鳥獸蟲魚疏》最早對當時所見貝母的植物形態進行了較為詳細的描述:“蝱,今藥草貝母也,其葉如栝樓而細小,其子在根下如芋子,正白,四方連絫相著,有分解也。”“葉如栝樓”顯然是今葫蘆科植物的特征,且從《神農本草經》與《金匱要略》所記載的清熱散結為主的功效看,亦與今葫蘆科土貝母B.paniculatum基本一致。2)東晉郭璞注《爾雅》提到:“莔根如小貝,圓而白華,葉似韭。”其描述的形態特點與百合科郁金香屬的植物老鴉瓣T.edulis相似,百合科貝母屬植物花被多呈色彩而較少純白,因此恐非貝母屬植物。

此外,尚有以下幾個方面亦可佐證早期貝母當為葫蘆科土貝母B.paniculatum:1)根據所記載的生藥形態。根形似聚貝子的特征,與葫蘆科土貝母B.paniculatum接近,百合科貝母此特征則不明顯;然而陶弘景《本草經集注》中提到:“今出近道,形似聚貝子,斷谷服之不饑。”按該書序云:“隱居先生在乎茅山巖嶺之上”,該區域“近道”指句容茅山,為今江蘇南京附近。此處沒有葫蘆科土貝母B.paniculatum分布,另外無論是葫蘆科土貝母B.paniculatum還是在江蘇南京有分布的貝母屬浙貝母F.thunbergii均味道甚苦,做道家服食恐不合情理,考慮到集注中常有誤記,這里陶弘景可能是誤記。2)根據功效主治。從其功效描述對照《新編中藥志》載葫蘆科土貝母B.paniculatum有清熱解毒、散結消腫的功能,用于乳癰、乳巖、瘰疬、痰核、瘡瘍腫毒及蛇蟲毒;外用治外傷出血[7]59。因此葫蘆科植物土貝母B.paniculatum更符合《神農本草經》中貝母。3)《名醫別錄》中提及貝母為10月采根,分析可得,山西、陜西、河南交界的晉地一帶符合葫蘆科土貝母植物在10月份枯萎的生長特性。因各地氣候不同貝母產季也不一致,一般野生者多于積雪融化、野草未長時采收。長江中下游一帶的貝母花期在3—4月,果期5月,5月中下旬果實成熟后植株迅速枯萎、倒苗,后進入休眠期。

《名醫別錄》所補功效中提及:“咳嗽上氣,止煩熱渴、出汗。”[15]123似與今所用貝母屬植物的功效相近,可能是《名醫別錄》為整合魏晉以來多數名醫對《神農本草經》增補的資料,經陶弘景匯編而成。該書并非一人一時完成,因此有可能為不同醫家就地取材,已經有貝母屬植物做藥用的情況了。

南北朝《雷公炮炙論》:“雷公云:凡使,先于柳木灰中炮令黃。擘破。去內口鼻上有米許大者心一小顆。后拌糯米于鏊上同炒,待米黃熟,然后去米,取出。其中有獨顆團,不作兩片無皺者,號曰丹龍精。不入用。若誤服,令人筋脈永不收。用黃精、小藍汁合服,立愈。”[21]35可見當時所用可能已為百合科貝母屬植物,“內口鼻上有米許大者心一小顆”實指貝母的芯芽,其后諸多本草、方書均延續此說,認為需要“去心”,然究竟為何要去心則并不清晰。此外,當時就有偽品存在,從其所述的中毒癥狀與解毒藥物看,與百合科郁金香屬的植物老鴉瓣T.edulis相似,即光慈姑,其性狀呈卵圓形或圓錐形,表面黃白色、光滑,質硬而脆,橫斷面黃白色、粉質,味淡,獨顆團,與“不作兩片無皺者”的丹龍精十分相似,因其含有秋水仙堿等多種生物堿,誤用易中毒[22]。

綜上所述,《神農本草經》所載的貝母主流可能為葫蘆科土貝母B.paniculatum,但貝母屬植物亦有可能已作藥用,此外尚有形態相似的老鴉瓣T.edulis混做貝母入藥的情況,這種情況歷代均存在。

2.2 唐宋時期基原擴大至百合科貝母屬植物

唐代蘇敬[23]211所著《新修本草》中對貝母的植物形態做了補充:“此葉似大蒜。四月蒜熟時采良。若十月苗枯,根亦不佳也。出潤州(今江蘇一帶)、荊州(今湖北一帶)、襄州(今湖北襄陽)者最佳,江南諸州亦有。味甘、苦、不辛。”從其提及的葉似大蒜的特點來看,顯然為百合科植物的形態特征;且描述“四月”為最佳采收時期,即公歷5月份,與現在浙貝母F.thunbergii產區的采收時間一致,其提及的味“苦”亦相符。潤州轄境約為當今江蘇省南京、鎮江、丹陽、句容、金壇、江寧等市縣,荊州是指今湖北松滋至石首間的長江流域,襄州是指今湖北襄陽。結合文獻分析,該屬植物分布可知產于潤州、江南等地可能為百合科植物浙貝母F.thunbergii,產于荊州、襄州更似湖北貝母F.hupehensis。長江中下游其他貝母屬天目貝母F.monanthaMigo、安徽貝母F.anhuiensisS. C. Chen et S. P. Yin也有可能,尚不能排除。

五代《日華子本草》:“消痰,潤心肺。末和沙糖為丸,含止嗽。燒灰,油調,敷人畜惡瘡。”[24]與今百合科植物浙貝母F.thunbergii止咳化痰、清熱散結的功效基本相同。

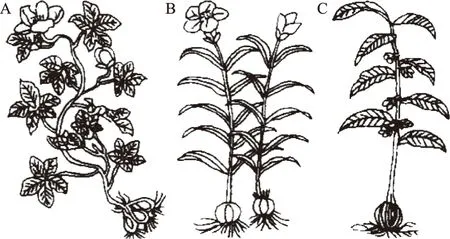

宋代蘇頌[16]164《本草圖經》則對當時全國所提交的標本及文字進行匯總,在前朝基礎上增補了較多內容:“貝母生晉地,今河中(今山西永濟)、江陵府(今湖北江陵縣)、郢(今湖北武漢)、壽(今安徽鳳臺)、隨(今湖北隨縣)、鄭(今河南鄭州)、蔡(今河南汝南)、潤、越(今浙江浦陽江、曹娥江流域及余姚縣地)、滁州(安徽鳳滁縣)皆有之。根有瓣子,黃白色,如聚貝子,故名貝母。二月生苗,莖細青色,葉亦青,似蕎麥,葉隨苗出。七月開花碧綠色,形如皷子花。八月采根,曬干。又云:四月蒜熟時采之良。此有數種。”可見宋代各地所用貝母不盡相同,有數種之多。圖1A為葫蘆科土貝母B.paniculatum,產自河中、鄭、蔡等黃河流域的即為此種。圖1B從植物形態上判斷為貝母屬植物,北宋時期峽州轄境相當今湖北宜昌、長陽、宜都等地。除湖北貝母F.hupehensis以外,今湖北宜昌五峰等地也有太白貝母F.taipaiensis等同屬近緣物種。因此當時所記載的湖北地區不止一種貝母屬植物在當地做藥用。圖1C為越州貝母(今江浙等地),其地上部分形狀類似百合科黃精屬,地下部分為植物鱗莖,僅憑此不能準確判斷;文字描述中提及產自“壽州”“滁州”者亦有可能為安徽境內分布的安徽貝母F.anhuiensis[22]。此外,有學者考證認為“葉亦青,似蕎麥葉,隨苗出;七月開花,碧綠色,形如鼓子花”的特征與蕎麥葉大百合Cardiocrinumcathayanum(Wilson)Stearn植物特征相符,蕎麥葉大百合又稱蕎麥葉貝母[8]。

注:A.貝母;B.峽州貝母;C.越州貝母。圖1 《本草圖經》所附貝母藥材原植物圖

綜上所述,由于唐宋時期中醫藥學得到長足發展,加之行政區域變遷和重新劃分,此外長江中下游地區人口密度增加、農業也較為發達,這些因素使得湖北、浙江、安徽等地的貝母資源得到了開發,藥用貝母品種增加。該時期貝母基原逐漸擴大至百合科貝母屬多種植物,但以浙貝母F.thunbergii、湖北貝母F.hupehensis等易獲取的種為主,同時可能亦有百合科蕎麥葉大百合C.cathayanum混作貝母使用的情況。

2.3 明代貝母類藥材出現分化

明代官修《本草品匯精要》內容大多引自《證類本草》,但做了取舍:“【地】《圖經》曰:生晉地及河中、江陵府,郢、壽、隨、鄭、蔡、潤、滁州皆有之。《唐本》注云:荊襄產者佳,江南諸州亦有。【地道】峽州、越州。【時】生:二月生苗。采:四月、八月取根。【收】暴干。【用】根圓白不僵者佳。【質】類半夏而有瓣。【色】黃白。”[25]214從文中可以看出,明代早期已將湖北與浙江兩地作為貝母道地產區,且描述藥材性狀時認同的是外觀形似半夏而有瓣、顏色黃白,該性狀符合百合科貝母屬植物根莖的特點。《本草品匯精要》多沿襲前人的說法,僅質和色不能確定具體為哪一種貝母。根據其地道產地和采收時間可見此時貝母入藥已經主要以貝母屬植物為主,葫蘆科植物已較少使用。

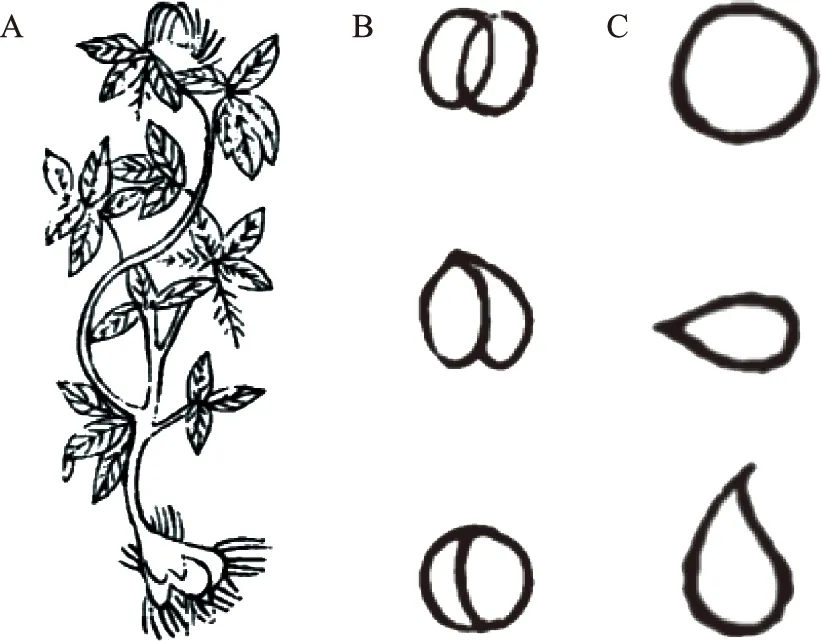

明代陳嘉謨[26]86《本草蒙筌》曰:“黃白輕松者為良,油黑重硬者勿用。去心咀片,入肺行經。消膈上稠痰,久欬嗽者立効;散心中逆氣,多愁郁者殊功。”圖2A顯然是葫蘆科土貝母B.paniculatum,然葫蘆科土貝母無心,其所述的“去心切片”應當指百合科貝母屬植物。此外萬卷樓版所附圖中有丹龍精圖(見圖2C),觀其性狀與今百合科郁金香屬的植物老鴉瓣T.edulis一致。

注:A.貝母;B.貝母實;C.丹龍睛。圖2 《本草蒙筌》所附貝母藥材原植物圖

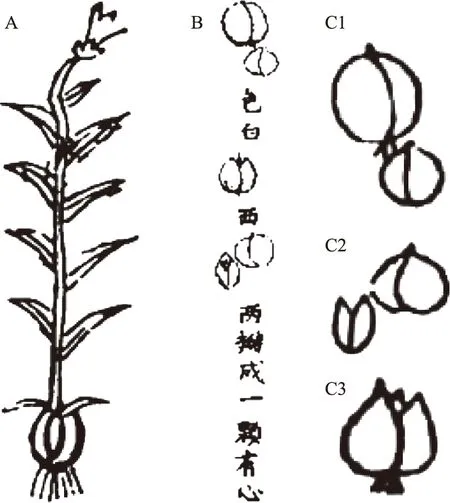

李時珍[27]560《本草綱目》亦未對貝母作不同品種區分,文字上并無增補,但有附圖(見圖3A),其莖直立,不分枝,葉對生或互生,不卷曲,基部半抱莖。由上述特點可知,應是百合科貝母屬植物無疑。李時珍在附方中新增補引用多個經驗方,多強調“去心”處理。

李中立[28]122《本草原始》在貝母條下將貝母分為西貝母、南貝母2類,且附有藥圖(見圖3B):“凡用以黃白輕松者為良,油黑重硬者為劣。西者、南者俱宜入劑,而西者尤良。貝母中獨顆圓,不作兩瓣者,號曰丹龍睛,誤服令人筋脈不收。今出近道者(土貝母),葉如栝樓而細小,其子在根下如芋子,正白,四方連累相著,有分解也,入藥無能,堪醫馬而已。近有無恥小人,以制過半夏削成兩瓣,內入須心,合為一顆,仿佛西貝母形狀欺人,深為可恨。買者宜細辨之。”文中提及西南產區尤良,南貝母應泛指長江中下游,附圖的文字注:“色白,兩瓣成一顆有心。”圖注另有:“西貝母色白、體輕、雙瓣。”可能為陜西等地所產的貝母。圖中所繪的貝母頂端不開裂,與今松貝相似;而頂端開裂的則與青貝相似。文中提及的南貝母結合圖注文字描述:“南貝母,色青白,體重單粒”與今浙貝母F.thunbergii十分吻合,且記載了當時用半夏偽造的現象。

倪朱謨[17]53《本草匯言》匯總了前人關于貝母的多種植物形態描述,并首次明確了“貝母”的產區為浙江金華和寧波象山等地,與今浙貝母F.thunbergii產區完全一致:“李氏曰:貝母生蜀中及晉地。又出潤州、荊州、襄州者亦佳。江南諸州及浙江金華、象山亦有,但味苦惡,僅可于破血解毒藥中用之。又河中、江陵、郢、壽、隋、鄭、蔡、滁州皆有。”此外,還首次提出川貝母:“至于潤肺消痰,止嗽定喘,則虛勞火結之證,貝母專司首劑……以上修用,必以川者為妙。若解癰毒,破癥結,消實痰,傅惡瘡,又以土者為佳。然川者味淡性優,土者味苦性劣,二者宜分別用。”倪朱謨還引用了多種方書、醫籍使用不同種類貝母的詳細記載:“《全幼心鑒》治小兒百日晬嗽痰壅。用川貝母三錢,甘草、廣橘紅各一錢,共為末。治小兒鵝口,滿口白爛。用金華貝母、去心為末。危氏方治吹奶作痛。用川貝母末,酒調服二錢。《直指方》解蜘蛛咬毒。縛定咬處,勿使毒行。川貝母末酒服五錢。續補集方:《方脈正宗》治虛火喘嗽不寧。用川貝母一兩、去心,研細末,每服二錢,淡姜湯調下。同前治傷寒心虛內熱有痰,煩躁,心神不寧,不能安睡。用川貝母五錢,研細末,每服二錢,燈心湯調下。”可見明代晚期川貝母應用已較為普遍,而被稱為“金華貝母”者,已明確可知其主產區在浙江金華,故推測當時已有栽培的浙貝母F.thunbergii。此外,書中還提到“《廣筆記》治瘰疬,未破可消。用土貝母、甘草各二兩,微炒研末。同上治頦下生硬塊,或似石癭。用土貝母、何首烏各三兩,連翹、鼠粘子、天花粉、蒼耳子、青木香、白及各二兩,黑棗百個,金銀花、紫花地丁、甘草、夏枯草各五兩,分作十劑,每劑用河水五碗,煎至二碗,徐徐服。”文中提及的“土貝母”可能是與川貝母相對而言,指的是浙貝母F.thunbergii,倪朱謨為浙江杭州人,對貝母的性能很熟悉,為區別藥用,他將本地所產貝母稱“土者”,四川所產稱“川者”,但其強調的散結之功亦有可能是指葫蘆科的土貝母B.paniculatum(見圖3C)。

注:A.《本草綱目》;B.《本草原始》;C.《本草匯言》(1.南貝母,2.西貝母,3.川貝母)。圖3 明代本草所附貝母藥材原植物圖

明代張景岳[29]《景岳全書·本草正》將土貝母首次單獨列述:“土貝母……性味俱厚,較之川貝母,清降之功不啻數倍。”張景岳為紹興府山陰(今浙江紹興)人,壯年從戎,后卸甲歸隱潛心醫道,57歲返回南方專心臨床醫療,著書立說。根據張景岳所載土貝母的功效性味俱厚,較川貝母清降更勝可知,其所述的土貝母應該是百合科浙貝母F.thunbergii無疑。

賈所學[30]《藥品化義》根據產地明確分為2類:“取川產者佳,去心。用浙產者解毒亦效。”

2.4 清代至今逐步形成川、浙、土3類

清代顧元交[31]《本草匯箋》:“歷考諸本貝母產地甚多而不及川。今人多尚川貝母。別有象山貝大如龍眼。諸本亦未見而味加苦且厚。無川產清和之氣。然用之亦效。瘡科更宜。凡用去心,糯米拌炒。米黃為度。”可見明代晚期已經較為推崇川產貝母,恐是因其苦味較之浙貝母F.thunbergii弱,其具清和之氣與肺為嬌臟相和之因。

劉若金[32]154《本草述》首次以浙貝母做正名:“川貝母小而尖白者良,浙貝母極大而圓色黃,不堪入藥。”川貝母、浙貝母由此開始以產地冠名劃分開來,并成為直至今日藥用貝母的主要2類藥材。

王翃[33]《握靈本草》曰:“貝母蜀中出者良。大者出象山,亦可用。去心,同糯米炒。”

吳儀洛[34]《本草從新》曰:“川產開瓣,圓正底平者良。浙產形大,亦能化痰散結解毒。并去心,糯米炒黃搗用。”

黃宮繡[35]《本草求真》曰:“貝母大者如為土貝母。大苦大寒。如浙江貝母之類,清解之功居多。小者川貝母,味甘微寒。滋潤勝于清解。不可不辨。川產開瓣者良。”

趙學敏[18]115《本草綱目拾遺》提及多種貝母:1)浙貝母:“今名象貝。去心炒。《百草鏡》云:浙貝出象山,俗呼象貝母。皮糙味苦,獨顆無瓣,頂圓心斜,入藥選圓白而小者佳。葉闇齋云:寧波象山所出貝母,亦分兩瓣,味苦而不甜,其頂平而不尖,不能如川貝之象荷花蕊也。土人于象貝中揀出一二與川貝形似者,以水浸去苦味,曬干,充川貝賣,但川貝與象貝性各不同。象貝苦寒,解毒利痰,開宣肺氣。凡肺家挾風火有痰者宜此。川貝味甘而補肺矣,不若用象貝治風火痰嗽為佳。若虛寒咳嗽,以川貝為宜。”有學者認為此時所述的川貝母、浙貝母的生藥形態與現時所用的川貝母F.cirrhosa、浙貝母F.thunbergii均甚吻合[36-37]。其中“荷花蕊”與今所描述的“羅漢肚”或“觀音坐蓮”異曲同工,屬松貝的一類。即今鑒別松貝的特征“懷中抱月”。2)土貝:“一名大貝母。百草鏡云:“土貝形大如錢,獨瓣不分,與川產迥別,各處皆產,有出安徽六安之安山者;有出江南宜興之章注者;有出寧國府之孫字埠者,浙江惟寧波鄞縣之樟村及象山有之。入藥選白大而燥皮細者良。”此段所言的當為葫蘆科土貝母B.paniculatum。3)貝母:“憶庚子春有友自川中歸,貽予貝母,大如錢,皮細白而帶黃斑,味甘。云此種出龍安,乃川貝中第一,不可多得。信是,則川中之甜貝母亦有大者,不特金川子獨甜也,并附以俟考。”此種產于今四川綿陽平武一帶,且大如錢、帶黃斑、味甘的可能為川貝類型中的一種,從今平武地區所分布的該屬植物看,不排除為暗紫貝母F.unibracteata生長年限較長者,此外該地亦有同屬近緣物種瓦布貝母F.unibracteatavarwabuensis分布。可見此時浙貝母、川貝母、土貝母3類劃分已較為清晰,但因川貝母基原較為復雜,因此對于西南各地不同區域的藥材性狀已有區別描述,終究因未能細致而深入的對原植物做比對,僅能通過性狀所見不同加以描述,這也是歷來川貝母基原較為復雜的原因。

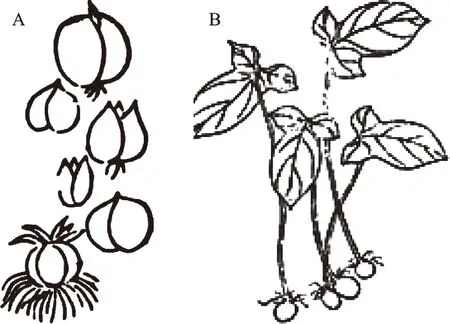

吳其濬[38]《植物名實圖考》引張載詩曰:“貝母階前蔓百尋,雙桐盤繞葉森森;剛強顧我蹉跎甚,時欲低柔警寸心。則又有蔓生者矣。”詩中蔓生貝母顯然是今葫蘆科土貝母B.paniculatum的植物形態特征。參照《中藥植物志》[39]及趙燏黃[40]216所述:“又《植考》山草類卷九,載有貝母圖,葉單出,戟形,是與蘇頌所謂‘葉青似莽麥,隨苗出’者之一種相符,此蓋天南星科之貝母也”(見圖4A)。王錦秀[41]通過考證《植物名實圖考》貝母條下所附圖,發現其植株4株,矮小;一莖一葉,葉戟形;鱗莖不大,圓形或稍橢圓形,根少數,生于鱗莖與莖銜接處。參考書中半夏曾提及:“半夏一莖三葉,諸書無異同詞,而原圖一莖一葉,前尖后歧,乃似茨姑葉。余曾遣人繪川貝母圖(見圖4B),正與此合,豈互相舛誤耶?抑俗方只此一物兩用耶?”王錦秀認為該圖可能為天南星科半夏Pinelliaternata(Thunb.) Breit.的幼苗。該圖遣人所繪,雖不得知調查是否準確,但足以說明直至清朝末期,半夏充當貝母混用現象仍很普遍。綜上所述,清初以后主流使用的為百合科川貝母F.cirrhosa、暗紫貝母F.unibracteata及浙貝母F.thunbergii等。

注:A.《本草匯箋》;B.《植物名實圖考》。圖4 清代本草所附貝母藥材原植物圖

曹炳章[42]《增訂偽藥條辨》明確描述了川貝母不同產地的品質評價,以及與其偽品魯貝、西珠貝母(山慈菇)、西貝的區別:“川貝母偽名魯貝。粒扁,洗后皮脫,其粉即出。按貝母惟川蜀出者為佳。其子在根下,內心外瓣,其色帶白如聚貝子,故名貝母。蓋色白味辛,生于西川,故屬肺金之藥。浙貝尚不可混用,況魯貝乎?更有一種名西珠貝母,系山慈菇偽充。又有一種偽貨,名西貝,其性不能潤肺化痰,更相反也。炳章按:川貝,四川灌縣產者,底平頭尖,肉白光潔而堅,味微苦兼甘,為最佳。平藩縣產者,粒團質略松,頭微尖,肉色白而無神,味亦微苦兼甘,亦佳。敘富產者,顆大而扁,肉白黃色,質松味淡,為次。魯京州大白山、松盤等處產者,日魯京川,黃白色,頭尖,亦次。湖北荊州、巴東縣產者,皮色帶黑,性硬而光,頭尖,肉呆白色,味苦,更次。陜西新開山產者,曰西貝,或名尖貝,顆扁,頭尖,味甚苦,更不道地。鄭君所云,或指此種,然非山慈菇偽充。所云珠貝者,即小象貝也。”書中所記載的產地較多,從所述的形狀及味看,川蜀所產,內心外瓣,其色帶白如聚貝子應該是川貝母F.cirrhosa、暗紫貝母F.unibracteata、瓦布貝母F.unibracteatavarwabuensis;湖北荊州、巴東縣所產為湖北貝母F.hupehensis;平藩縣、陜西新開山所產可能為太白貝母F.taipaiensis;浙貝則可能為浙貝母F.thunbergii。

趙燏黃[40]216于1937年調查貝母類藥材,并在《本草藥品實地之觀察》內對當時所見的貝母作了十分細致的總結,且感知到其基原之復雜:“上述各種貝母,諸家記載大有出入,故吾國古代知貝母極難統一,當認為數種原植物之產生品也明矣。”通過實地調查,趙燏黃將貝母分為川貝母、浙貝母、土貝母3類:1)川貝母:“是為四川西北部松潘、雅安等縣培植品,至野生者,雖亦有之,只因產量不豐,供不應求爾,而尤以松潘產者最佳。當地市場分6種:一曰真松貝,如羅漢肚狀,如觀音坐蓮,平項閉口者稱最優;二曰沖松貝,尖項開口,出產地呼櫳槓子;三曰熟貝,因炕時火大致熟,帶油黃色;四曰黃貝,因火大炕黃;五曰提貝,自平貝中選出較大者;六曰平貝,粒最小。(青貝)雅安產者,計分2種:一曰青貝,取圓熟而攙入松貝者,北岸貨佳;二曰爐貝,顆粒不大,產打箭爐,又名蒼珠子,有大小之別,大者系北路貨,名觀音坐蓮臺,色白較佳。以上貝母,占四川出口藥材價值之第六位,自民國20—22年之平均數,價值國幣20萬元(以上據《川藥》)。”書中記載了多種根據品相劃分的商品規格,對部分因加工不當所致的品質差異進行區分,如“炕時火大致熟,帶油黃色”“因火大炕黃”等。從所載產地來分析,產自四川松潘、雅安可能是川貝母F.cirrhosa、暗紫貝母F.unibracteata、瓦布貝母F.unibracteatavarwabuensis;產自打箭爐的爐貝應為梭砂貝母F.delavayi。2)浙貝母:“《本遺》稱浙貝,所以與四川產之川貝區別之,而以產于浙之象山最為著名,故又稱象貝……本品與《本遺》之浙貝相符,為川貝之代用品,價較廉,故銷路甚大,南北藥肆均備之。”以此分析象山所產“象貝”即今所用浙貝母F.thunbergii。3)土貝:“今祁、平藥肆之土貝,乃河南禹縣之培植品,恐《本遺》趙學敏所言之物也。本品屬于葫蘆科合子草屬植物之根部,曾經蒸制,故硬如角質,全體紅褐色乃至灰褐色,半透明,作顆粒狀而不齊,大小亦不等……本品恐為《證類》及《紹興》畫卷單稱貝母之一種,似陸機所云‘葉如栝樓’者相符也。”文中“土貝”表面紅褐至灰,硬如角質,確為葫蘆科土貝母B.paniculatum無疑。

綜上考證可知,貝母早期主流為葫蘆科土貝母B.paniculatum,南北朝時期便有百合科貝母屬植物入藥的情況;唐宋以來則較為明確,當時主流品種為浙貝母F.thunbergii、湖北貝母F.hupehensis以及同屬近緣物種;明代貝母類藥材分化出川貝母,主流基原品種為川貝母F.cirrhosa、暗紫貝母F.unibracteata,亦包括太白貝母F.taipaiensis等多種同屬近緣植物;清代貝母藥材來源又增加梭砂貝母F.delavayi,明清時期多將浙貝母F.thunbergii稱為土貝母;而清代以來將葫蘆科土貝母B.paniculatum定名為土貝母,因此形成川貝母、浙貝母、土貝母3類,并延續至今。至于現行《中國藥典》尚有伊犁貝母F.pallidiflora、平貝母F.ussuriensis等則為現代新資源的開發利用。

3 道地性及品質評價

秦漢時期貝母產地多為黃河流域中下游一帶;漢魏時期《名醫別錄》記載“生晉地(今山西、陜西、河南交界處)”;陶弘景《本草經集注》所述的“出近道”則為江蘇南京一帶;至唐代擴展到“潤州(今江蘇鎮江)、荊州(今湖北省荊陽)、襄州(今湖北襄陽)者最佳,江南諸州亦有”;唐代《千金翼方》記載貝母的主要產區有“山南東道襄州、江南東道潤州二處”[43];宋時期進一步擴大到湖北、浙江、安徽等多個省份;明代《本草品匯精要》首次將峽州(湖北宜昌及近于四川界)、越州(今浙江紹興)列為道地[25]214。《本草匯言》則首次明確了浙貝母的主產區在浙江金華與寧波[17]53。同時明代中晚期逐步推崇西南、陜西等地所產川貝母類藥材;清代在此基礎上形成川貝母、浙貝母、土貝母3類。

近代以來,川貝母以四川松潘、康定一帶所產最為知名,奉為道地;浙貝母則產于寧波象山較為知名,習稱“象貝”。浙中金華一帶明代便已經開始人工栽培,一直延續至今,成為浙貝母的現主產區,浙貝母奉為“浙八味”之一。

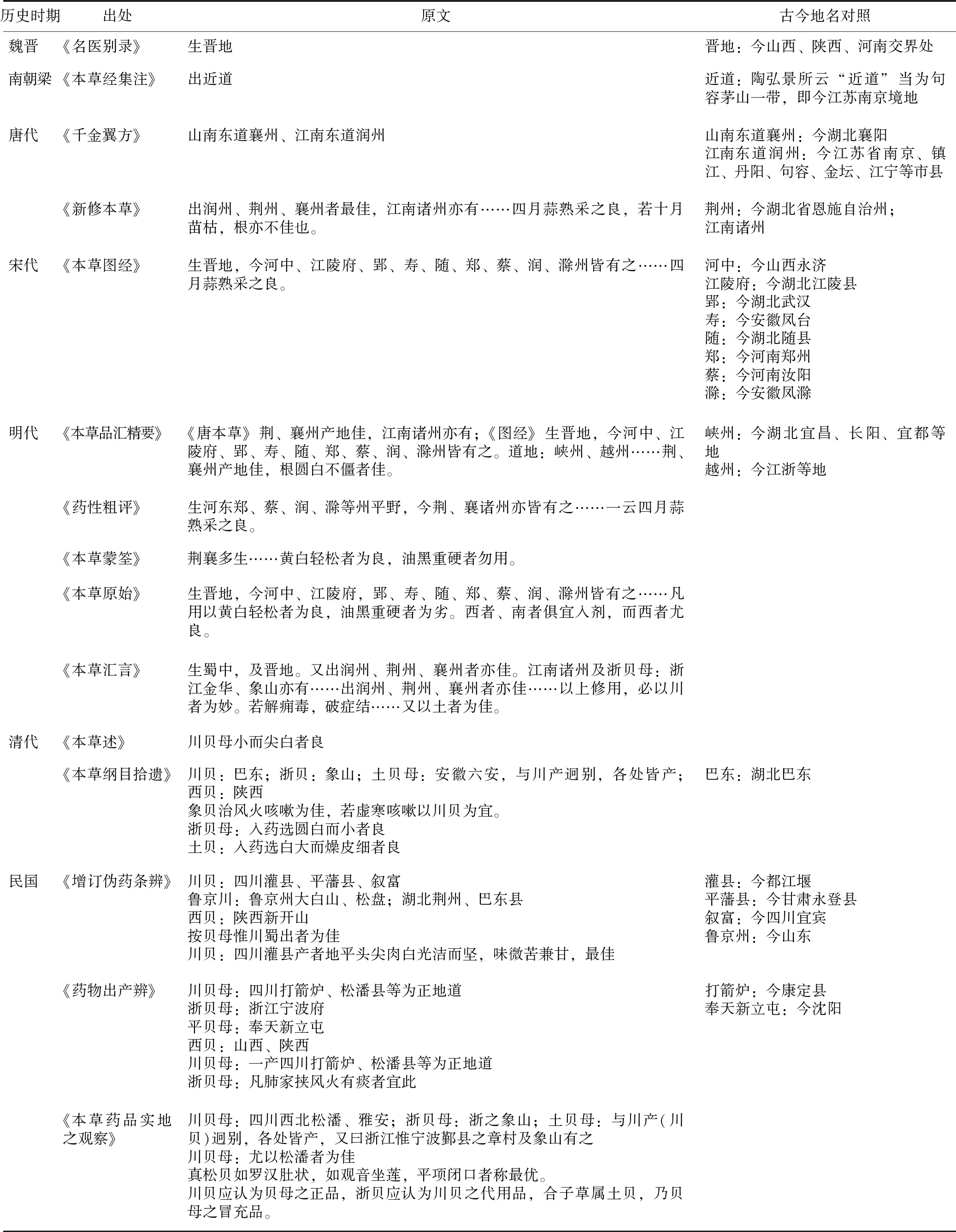

關于貝母藥材的品質評價,產地不同其藥材品質不同(見表1)。《新修本草》以出潤州、荊州、襄州最佳[23]211;《本草品匯精要》增加了峽州、越州,言根圓白不僵者佳[25]214;《本草蒙筌》以黃白輕松者為良[26]86;《本草原始》在此基礎上增加:“凡用以黃白輕松者為良……西者、南者俱宜入劑,而西者尤良。”[28]122;《本草述》以川貝母小而尖白者良[32]154;《本草綱目拾遺》依據療效認為以象貝治風火咳嗽為佳,若虛寒咳嗽以川貝為宜[18]115。浙貝母,選圓白而小者良,土貝母,選白大而燥皮細者良;《本草藥品實地之考察》認為川貝應為貝母之正品,浙貝應為川貝之代用品,合子草屬土貝,乃貝母之冒充品[40]219。

表1 不同歷史時期貝母道地性及品質評價

4 藥用部位及采收加工

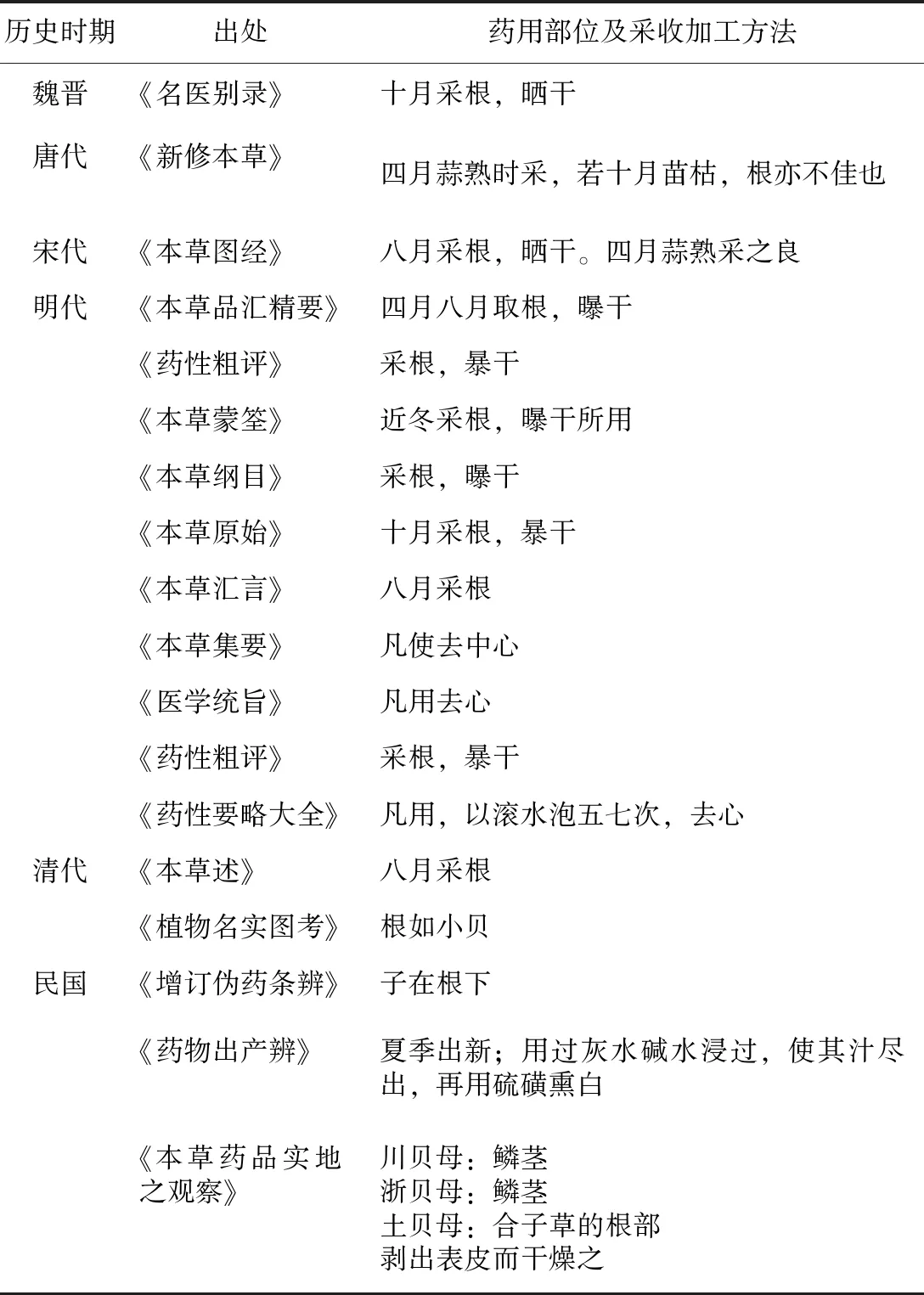

歷代本草典籍均記載貝母“采根”。如《名醫別錄》提到:“十月采根”[15]123;《新修本草》記錄:“四月蒜熟時采,十月苗枯,根亦不佳也。”[23]211《本草圖經》:“八月采根”[16]164。此后歷代本草典籍均有記載貝母采根入藥。通過到各地調查,趙燏黃[40]217在《本草藥品實地之觀察》中提出川貝母、浙貝母的藥用部位為鱗莖,土貝母的藥用部位為根。《中國藥典》規定川貝母、浙貝母的藥用部位為其鱗莖,葫蘆科土貝母的藥用部位為塊莖。雖然歷代本草對貝母藥用部位均一致記載為“根”,結合歷代本草所附藥圖可以確定貝母入藥部分應為鱗莖。

魏晉時期貝母為“十月采根”;唐宋時期既有“四月蒜熟時采”,亦有“八月采根”;到明以后,采收時間“八月采根”。《藥物出產辨》記載:“川貝母,夏季出新……浙貝母,九月新。”[44]多數貝母采收后曝干、曬干即可入藥。明代《本草集要》:“凡使去中心”,《藥性要略大全》提到:“以滾水泡五七次,去心。”趙燏黃[40]217在《本草藥品實地之觀察》中僅僅提到:“剝除表皮而干燥之”。

根據上文所述,結合歷代本草中貝母的采收時間亦可知,唐以前藥用貝母主流是葫蘆科土貝母B.paniculatum。唐宋時期,藥用貝母為百合科貝母和葫蘆科貝母2類。明代以后藥用貝母的主流為百合科貝母(見表2)。

表2 本草典籍記載貝母藥用部位及采收加工方法

5 貝母的炮制

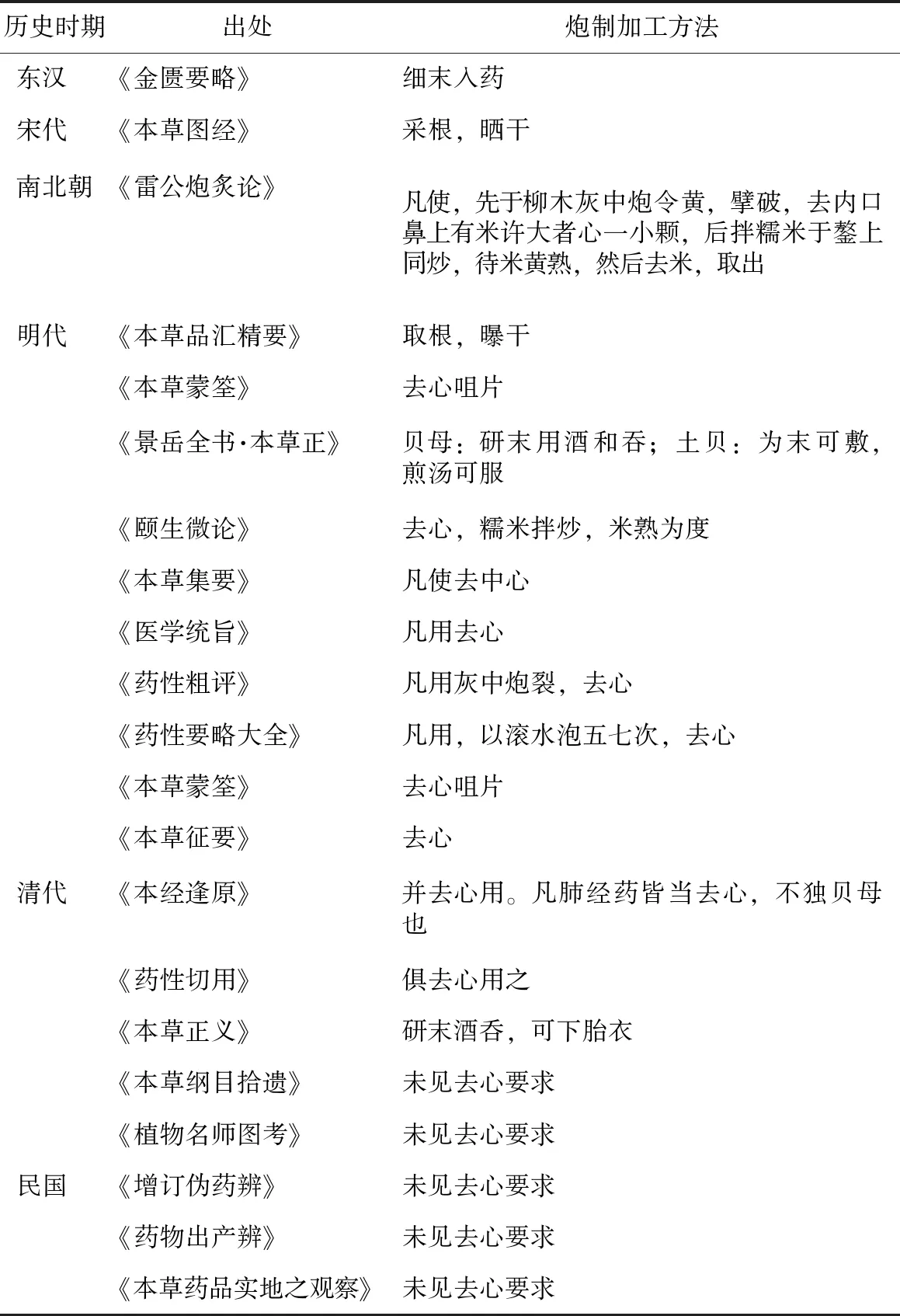

關于經典名方中貝母采收后炮制情況,《古代經典名方目錄(第一批)》包含貝母的藥方“清金化痰湯”及“清肺湯”中提到“貝母去心”。貝母早期“采根,曬干”“曝干”即可,無需添加輔料炮制。《金匱要略》:“乳汁不下:三母散:貝母,知母、牡蠣等分,為細末,每豬蹄湯調服二錢。”東漢時期張仲景的“三白散”一方便提出貝母細末入藥,豬蹄湯調服,并未提及貝母去心,由此可知貝母不去心早記載。《雷公炮炙論》提出:“柳木灰炮令黃……后拌糯米鏊上同炒。”[21]35

多數本草典籍記載貝母無毒。明代倪朱謨[17]54在《本草匯言》引用《廣濟方》云:“《全幼心鑒》治小兒百日啐嗽痰壅。用川貝母三錢,甘草、廣橘紅各一錢,共為末。治小兒鵝口,滿口白爛。用金華貝母、去心為末。危氏方治吹奶作痛。用川貝母末,酒調服二錢。《直指方》解蜘蛛咬毒。縛定咬處,勿使毒行。川貝母末酒服五錢。續補集方:《方脈正宗》治虛火喘嗽不寧。用川貝母一兩、去心,研細末。同前治傷寒心虛內熱有痰,煩躁,心神不寧,不能安睡。用川貝母五錢,研細末,每服二錢,燈心湯調下。”根據以上方書可知有貝母去心,但貝母直接以細粉入藥亦已經很普遍。

與之相對,李時珍[27]561《本草綱目》所收載方劑多提到貝母去心:“《全幼心鑒》孕婦咳嗽:貝母去心,麩炒黃為末,砂糖丸芡子大。每含咽一丸,神效。”可知貝母去心或不去心的加工方均有記載,本研究認為貝母去心并非必不可缺。《本草藥品實地之觀察》也僅記載“剝除表皮而干燥之”并未提及去心[40]217。自2005年版《中國藥典》起,對葫蘆科土貝母B.paniculatum的加工要求為:“洗凈、掰開,煮至無白心,取出,曬干。”浙貝母F.thunbergii:“大小分開,大者除去芯芽,小者不去芯芽。或取鱗莖大小分開,洗凈,除去芯芽,趁鮮切成厚片,干燥。”川貝母、平貝母、湖北貝母取鱗莖對去心并無要求,提到“研粉沖服”。伊貝母無特殊要求。

“心”一般指根類、皮類的木質部或種子胚芽。早在漢代就有對巴豆、花椒、麥冬、天冬去心的記載。《雷公炮炙論》提到百部去心[21]69;《本草經集注》提到牡丹皮去心[14]356;《本草拾遺》有蓮子去心;清代《本草綱目拾遺》有白果去心。關于去心目的,《本草經集注》最早提出:“巴豆打破,剝去皮,刮去心,不爾,令人悶”[14]327;而后亦有《本草綱目拾遺》有蓮子不去心令人作嘔;清代《修飾指南》在此基礎上歸納:“去心免煩”。但筆者認為傳統取象比類思維影響下,將個別藥的不良反應歸納為一般規律,還缺乏客觀的佐證。需要注意的是,巴豆、白果的心具有毒性,去心可以降低毒性,而蓮子和蓮心兩者作用不同,以2種不同藥用部位分別入藥。歷代本草典籍都提到貝母無毒,根據文獻資料對貝母去心與否的現代研究并不多,從側面反映貝母去心對其藥用影響可能并不大,浙貝母大者去心芽,可能主要基于大者帶心芽的品相與口感不佳。在此基礎上從資源角度出發提倡不強調貝母“凡用去心”(見表3)。

表3 本草典籍記載貝母炮制加工方法

6 總結

綜上所述,貝母別名眾多,入藥常記做貝母。唐代以前貝母基原為葫蘆科土貝母B.paniculatum,但是百合科貝母屬也有可能入藥。此外,也已經存在老鴉瓣T.edulis混做貝母入藥的情況。唐宋時期,基原多為百合科貝母。也有葫蘆科土貝母B.paniculatum,主要以湖北貝母F.hupehensis、浙貝母F.thunbergii、太白貝母F.taipaiensis等百合科貝母為主,同時,可能存在百合科蕎麥葉大百合C.cathayanum混做貝母。明代以后土貝母、川貝母、浙貝母逐漸分化,貝母入藥的正品基原以百合科川貝母F.cirrhosa、暗紫貝母F.unibracteata、浙貝母F.thunbergii為主流,這個時期的貝母存在名同實異現象,如《本草匯言》所言“土貝”乃百合科浙貝母F.thunbergii。清初,藥用貝母主流為百合科川貝母F.cirrhosa、梭砂貝母F.delavayi、暗紫貝母F.unibracteata、浙貝母F.thunbergii等百合科貝母。清初至今,貝母的分類逐漸清晰,形成川貝母、浙貝母、土貝母3類。《本草綱目拾遺》的中分類劃分較為清晰,與今天所用分類已基本相符。

隨著時間推移,貝母的產區出現由北向南遷移的趨勢,秦漢時期貝母基原以葫蘆科土貝母B.paniculatum為主,多分布于黃河流域一帶;唐宋時期貝母基原擴大到百合科貝母屬,貝母產區亦逐漸擴大到湖北、浙江、安徽等多個省份;明末清初至今,逐步形成川貝母、浙貝母、土貝母3類。貝母入藥的正品基原為百合科川貝母F.cirrhosa、浙貝母F.thunbergii為主流,貝母產區亦已逐漸完備主要指四川、湖北、浙江、河南、青海、云南等。唐代以出潤州、荊州、襄州者最佳,明代《本草品匯精要》在此基礎上增加峽州、越州為道地產區[25]214。近代以來,川貝母F.cirrhosa以四川松潘、康定一帶奉為道地,浙貝母F.thunbergii則產寧波象山為佳。《本草綱目拾遺》記載“象貝治風火咳嗽為佳,若虛寒咳嗽以川貝為宜。浙貝母:入藥選圓白而小者良。土貝:入藥選白大而燥皮細者良。”[18]115

根據上文考證,可根據經典名方所處朝代初步推斷“化肝煎”中的土貝母應當是百合科浙貝母F.thunbergii該方主要疏肝理氣、瀉熱和胃,主治怒氣傷肝。從方功效主治可知,若是因氣逆動火所致煩熱、脅痛,重在治肝,浙貝母F.thunbergii性味苦寒清熱之力更勝更適合用;但從治療因氣火上逆犯肺使濕痰阻滯,川貝母F.cirrhosa清熱潤肺,用于肺熱燥咳功效更優,因此不排除百合科其他貝母的可能。從包含貝母的名方“清金化痰湯”“桑白皮湯”“清肺湯”的主治病癥看均以清肺為主,更適合用浙貝母F.thunbergii。“桑杏湯”出自清代,其中的象貝應當是百合科浙貝母F.thunbergii。“清金化痰湯”“清肺湯”提到“去心”,根據上文所述,貝母不去心研細粉直接入藥在明清時期已有記載,隨著現代貝母應用,不強調貝母“凡用去心”。