階段式康復護理模式對膠質瘤患者術后神經功能恢復及預后改善的影響

陰雪梅

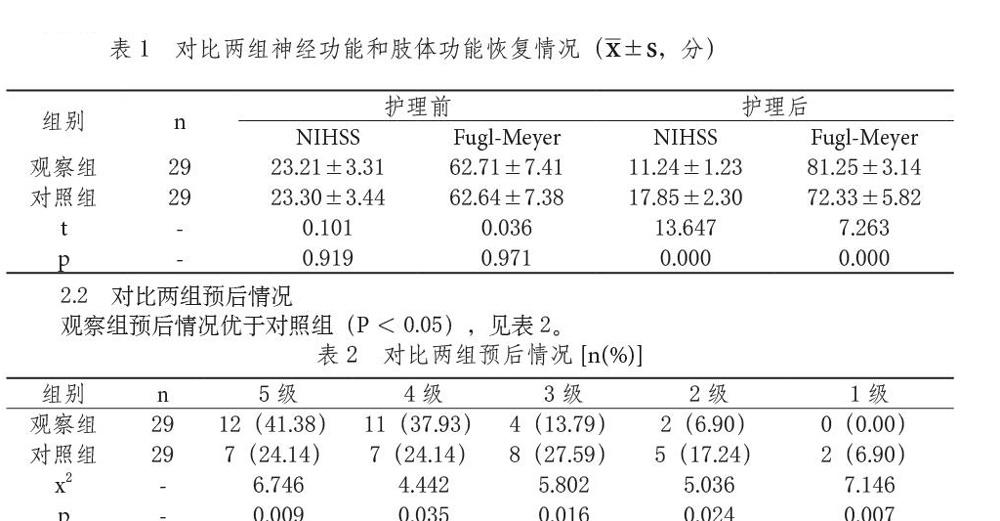

【摘 要】目的:分析階段式康復護理模式對膠質瘤患者術后神經功能恢復及預后改善的影響。方法:選取我院2018年10月~2019年10月收治的膠質瘤患者58例,根據護理方式的不同將其分為兩組,各29例。對照組采用常規護理,觀察組采用階段式康復護理,對比兩組患者康復情況。結果:護理后,觀察組NIHSS評分低于對照組(P<0.05),觀察組Fugl-Meyer評分和預后效果高于對照組(P<0.05)。結論:膠質瘤患者術后接受階段式康復護理干預,可促進神經功能恢復,改善預后。

【關鍵詞】膠質瘤;神經功能;階段式康復護理;預后

【中圖分類號】R473【文獻標識碼】A【文章編號】1672-3783(2020)10-30--01

膠質瘤是一種常見的原發性顱腦惡性腫瘤,由大腦和脊髓膠質細胞癌變產生,具有高發病率、高復發率、高死亡率和低治愈率等特點。手術是治療膠質瘤的主要方式,但患者術后可能出現偏癱、失語和腦出血等后遺癥,可能伴有不同程度的神經系統損傷、肢體運動功能障礙等并發癥,對日常生活能力存在一定影響[1]。階段式康復護理模式通過評估患者術后恢復情況,給予其不同階段的康復護理,提高護理針對性和效果,改善預后[2]。基于此,本文將分析階段式康復護理模式應用于膠質瘤患者,對術后神經功能恢復及預后改善的影響,內容如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

以2018年10月~2019年10月為研究時間段,根據護理方式的不同將我院接收的58例膠質瘤患者分為兩組,各29例。觀察組男19例,女10例,年齡25~68歲,平均年齡(46.51±1.20)歲;對照組男20例,女9例,年齡25~69歲,平均年齡(46.58±1.17)歲。納入標準:確診為膠質瘤,均接受手術治療;術后伴有神經功能障礙和肢體運動功能障礙;護理配合度良好;排除標準:合并嚴重軀體性疾病;伴有嚴重臟器疾病、精神疾病等。對比兩組患者一般資料(P>0.05)。

1.2 方法

對照組采用常規護理,即呼吸道護理、病情監測和常規康復鍛煉等。觀察組采用階段式康復護理,護理人員根據患者術后恢復情況給予其不同階段的康復護理,即麻醉清醒期以關節、肢體功能位的被動運動為主;生命體征穩定期以按摩、心理及主動運動等康復護理為主;身體恢復期以病房內行走、上下樓梯、進食、穿脫衣物等日常生活能力鍛煉為主。出院后,給予患者延續性護理,幫助其盡快適應生活。

1.3 觀察指標

①采用NIHSS量表評估患者護理前后的神經功能恢復情況,共45分,分數越高,說明患者神經功能受損越嚴重。②采用簡化的運動功能量表(Fugl-Meyer)評估患者護理前后的肢體功能,共100分,分數越高,說明患者肢體運動功能越好。③借助格拉斯哥(GCS)預后積分評估患者的預后情況:5級(良好):可正常生活;4級(中度殘疾):可生活自理;3級(重度殘疾):生活需要他人照料;2級(植物人);1級(死亡)。

1.4 統計學分析

數據納入SPSS22.0軟件分析,計數資料用(%)表示,卡方檢驗;計量資料以()表示,t檢驗,P<0.05有統計學意義。

2 結果

2.1 對比兩組神經功能和肢體功能恢復情況

護理后,觀察組NIHSS評分低于對照組(P<0.05),觀察組Fugl-Meyer評分高于對照組(P<0.05),見表1。

3 討論

膠質瘤是常見的顱內腫瘤,源于神經膠質細胞,因腫瘤細胞浸潤生長為彌漫性和邊界不明確加大了治療難度。并且,該疾病本身及手術均將對患者的神經功能造成一定程度的缺損,從而影響術后康復效率和日常生活。階段性康復護理根據患者術后恢復情況給予其針對性地有效護理干預,可通過刺激運動通路上的神經元,改善患者運動、感覺神經的傳導,從而促進神經功能及肢體功能的恢復[2]。本次研究中,康復護理主要分為三個階段,全麻清醒期主要是預防關節僵直或畸形,維持肌肉的代謝正常;生命體征穩定期主要是通過主動訓練促進病變區域重建腦組織代謝,使新的傳導通路在病灶周圍形成;身體恢復期主要以按摩和針對性訓練促進局部血液循壞,提高肢體功能,并通過刺激肌肉的神經組織促進神經功能的恢復[4]。同時通過心理護理調動患者的康復鍛煉積極性,提高護理配合度,改善預后。

綜上所述,膠質瘤患者術后接受階段式康復護理有利于神經功能恢復和預后,值得應用。

參考文獻

黃娜,范艷竹,郭昱琪,等.超早期護理干預對腦功能區膠質瘤病人術后運動性失語的有效性分析[J].安徽醫藥,2017,21(7):1342-1344.

羅海琴.階段式康復護理對顱腦外傷患者術后肢體運動功能及神經功能的影響[J].實用臨床醫藥雜志,2019,47(14):15-17.

孟曉旭,朱浩猛,MengXiaoxu,等.早期康復護理模式對腦梗死患者神經功能及生活質量的影響研究[J].中國煤炭工業醫學雜志,2016,19(3):444-447.

孫亞超,王錦玲.延伸護理模式對老年腦卒中偏癱病人肢體功能的影響[J].實用老年醫學,2019(6):614-617.