飛秒激光個(gè)體化準(zhǔn)分子手術(shù)治療近視的效果探討

李敏 趙海蔓 許利利

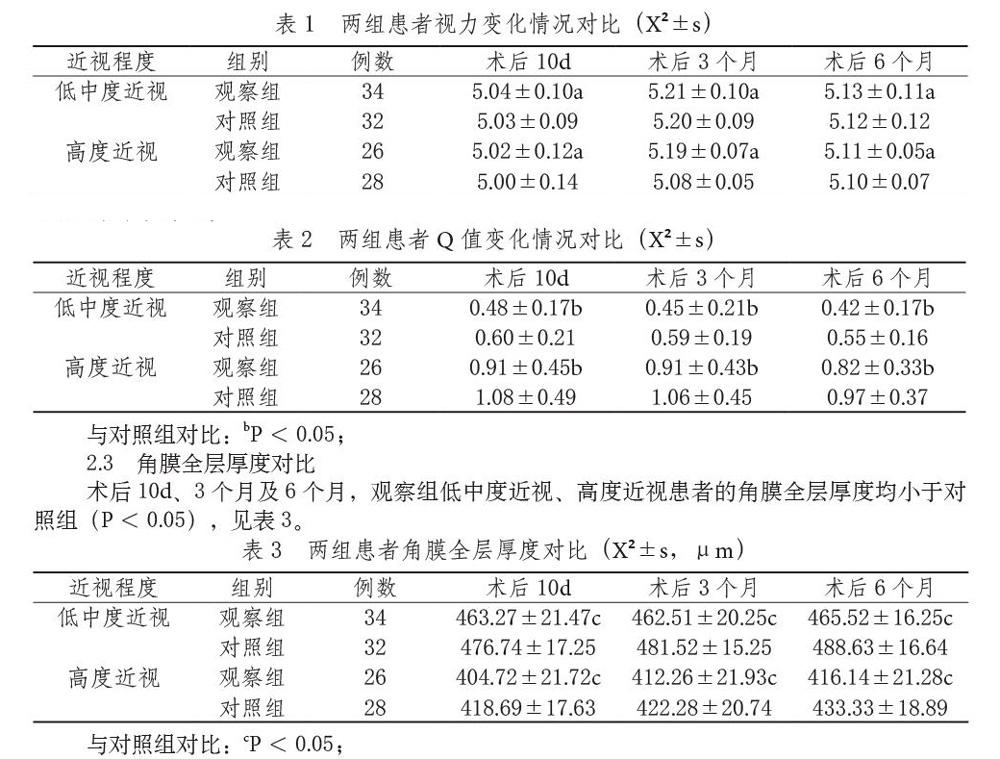

【摘 要】目的:在近視治療中應(yīng)用飛秒激光個(gè)體化準(zhǔn)分子手術(shù),并分析其治療效果。方法:選取2018年1月-2020年1月,在我院治療的120例近視患者,將其分為兩組。對照組60例,采取機(jī)械刀制瓣ORK術(shù)治療;觀察組60例,采取飛秒激光ORK術(shù)治療。結(jié)果:術(shù)后10d、3個(gè)月及6個(gè)月,兩組患者的視力水平均無明顯差異(P>0.05);術(shù)后10d、3個(gè)月及6個(gè)月,觀察組低中度近視、高度近視患者的Q值均明顯低于對照組,角膜全層厚度均小于對照組(P<0.05)。結(jié)論:飛秒激光ORK術(shù)治療近視可更好地維持角膜非球面形態(tài),提高視覺效果,減少角膜損傷。

【關(guān)鍵詞】飛秒激光;個(gè)體化準(zhǔn)分子;近視

【中圖分類號】R779.63【文獻(xiàn)標(biāo)識碼】A【文章編號】1672-3783(2020)10-30--02

近年來,我國近視的發(fā)病率仍呈現(xiàn)出逐年上升趨勢,約為31%,明顯高于全球平均水平。在臨床治療上,除框架眼鏡、角膜接觸鏡等非手術(shù)方式外,臨床上常采取飛秒激光角膜屈光手術(shù)、準(zhǔn)分子激光角膜切削術(shù)、人工晶狀體植入術(shù)等方案治療[1]。研究發(fā)現(xiàn),飛秒激光結(jié)合準(zhǔn)分子激光可獲得更加理想的治療效果,提高手術(shù)安全性,同時(shí)還能夠減少常規(guī)手術(shù)高階像差升高以及角膜瓣微褶皺等并發(fā)癥風(fēng)險(xiǎn)[2]。因此,本文將在近視治療中應(yīng)用飛秒激光個(gè)體化準(zhǔn)分子手術(shù),并分析其治療效果,現(xiàn)報(bào)道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2018年1月-2020年1月,在我院治療的120例近視患者,均選單眼作為觀察對象。納入標(biāo)準(zhǔn):(1)具備手術(shù)治療指征,無手術(shù)禁忌;(2)屈光度穩(wěn)定≥2a;(3)角膜、眼底正常;(4)既往無眼部手術(shù)史;(5)已簽署知情同意書,經(jīng)倫理委員會(huì)審批。排除標(biāo)準(zhǔn):(1)瞳孔、玻璃體、角膜疾病患者;(2)意識不清或有精神障礙史患者;(3)嚴(yán)重臟器功能障礙患者等。采取隨機(jī)數(shù)字表法,將其分為兩組。觀察組60例,男性29例,女性31例,年齡19~38歲,平均(29.73±4.59)歲,低中度近視34例,高度近視26例。對照組60例,男性27例,女性33例,年齡18~37歲,平均(28.78±5.16)歲,低中度近視32例,高度近視28例。

1.2 方法

對照組患者采取機(jī)械刀制瓣的個(gè)體化準(zhǔn)分子手術(shù)(ORK)治療,沖洗結(jié)膜瓣,進(jìn)行消毒、鋪巾,使用0.4%的倍諾喜滴眼液,進(jìn)行表面麻醉,開瞼處理后,選擇合適型號的負(fù)壓環(huán),負(fù)壓固定角膜,使用110μm角膜刀制作角膜瓣。利用個(gè)性化切削CAM程序,使用準(zhǔn)分子激光切削角膜。完成切削后,對術(shù)區(qū)使用生理鹽水沖洗。吸干創(chuàng)面上水分后,進(jìn)行角膜瓣復(fù)位。術(shù)后佩戴透明眼罩。觀察組患者采取飛秒激光ORK術(shù)治療,制作角膜瓣前的步驟與對照組相同,制作角膜瓣時(shí),使用美國IntralaseFS飛秒激光系統(tǒng),同時(shí)利用個(gè)性化切削CAM程序,使用準(zhǔn)分子激光切削角膜。完成切削后,對術(shù)區(qū)使用生理鹽水沖洗。吸干創(chuàng)面上的水分,進(jìn)行角膜瓣復(fù)位。術(shù)后佩戴透明眼罩。

1.3 評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

對比兩組患者術(shù)后不同階段(10d、3個(gè)月、6個(gè)月)的角膜非球面系數(shù)(Q值)、視力、角膜全層厚度等指標(biāo)。

1.4 統(tǒng)計(jì)學(xué)方法

數(shù)據(jù)處理使用SPSS22.0軟件,計(jì)量資料以(X?±s)表示,采取t檢驗(yàn)。P<0.05表示差異,有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。

2 結(jié)果

2.1 視力變化情況對比

術(shù)后10d、3個(gè)月及6個(gè)月,兩組患者的視力水平均無明顯差異(P>0.05),見表1。

3 討論

以往有報(bào)道顯示,對近視患者采取飛秒激光ORK術(shù)治療后,其術(shù)后16周的Q值、角膜全層厚度均明顯優(yōu)于機(jī)械刀制瓣ORK術(shù)治療患者[5]。在本次研究中,術(shù)后10d、3個(gè)月及6個(gè)月,兩組患者的視力水平均無明顯差異(P>0.05);術(shù)后10d、3個(gè)月及6個(gè)月,觀察組低中度近視、高度近視患者的Q值均明顯低于對照組,角膜全層厚度均小于對照組(P<0.05),也證實(shí)了飛秒激光ORK術(shù)的視力恢復(fù)效果與機(jī)械刀制瓣ORK術(shù)相當(dāng),但由于其精準(zhǔn)度更高,角膜損傷更小,因此對角膜形態(tài)及角膜全層厚度影響更小,有利于獲得更加理想的視覺質(zhì)量。

綜上所述,飛秒激光ORK術(shù)治療近視可更好地維持角膜非球面形態(tài),提高視覺效果,減少角膜損傷。

參考文獻(xiàn)

莫俊柏,方學(xué)軍.飛秒激光制瓣準(zhǔn)分子激光原位角膜磨鑲術(shù)治療高度近視角膜曲率變化的觀察[J].當(dāng)代醫(yī)學(xué),2016,22(3):6-8.

賈驥.飛秒激光個(gè)體化準(zhǔn)分子手術(shù)治療近視的臨床效果[J].國際眼科雜志,2016,16(10):1908-1910.

趙雷.飛秒激光個(gè)體化準(zhǔn)分子手術(shù)治療近視的效果探討[J].當(dāng)代醫(yī)藥論叢,2018,16(1):71-72.